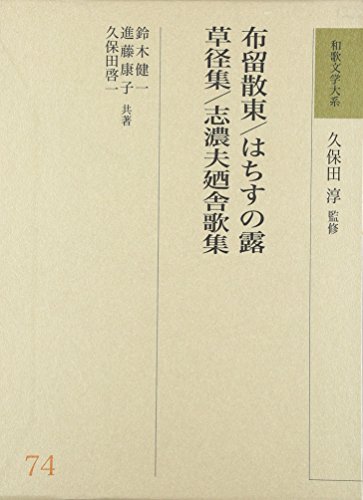

1 0 0 0 布留散東 ; はちすの露 . 草径集 . 志濃夫廼舎歌集

- 著者

- [良寛著] 鈴木健一 [校注] . [大隈言道著] 進藤康子 [校注] . [橘曙覧著] 久保田啓一 [校注]

- 出版者

- 明治書院

- 巻号頁・発行日

- 2007

1 0 0 0 若越をひらいた人たち

1 0 0 0 明治初期諸家集 : 全

- 出版者

- 講談社

- 巻号頁・発行日

- 1976

1 0 0 0 明治初期諸家集 : 全

- 出版者

- 国民図書

- 巻号頁・発行日

- 1928

1 0 0 0 橘曙覽歌集 : (附)藁屋詠草・花廼佐久等

1 0 0 0 OA ジョナサン・A・シルク著チベット語訳『般若心経』2系統校訂テキスト

- 著者

- 川崎 信定

- 出版者

- 東洋文庫

- 雑誌

- 東洋学報 = The Toyo Gakuho (ISSN:03869067)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.3, pp.451-456, 2000-12

1 0 0 0 学習指導要領の定着過程についての総合的研究

- 著者

- 金子照基研究代表

- 出版者

- [大阪大学人間科学部]

- 巻号頁・発行日

- 1985

- 著者

- ZEYNEP BAL

- 出版者

- 大阪大学

- 雑誌

- 若手研究

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-01

1 0 0 0 OA 漂流ブイ観測による沖縄諸島・奄美群島周辺海域における漂流物の移動特性

- 著者

- 嶋田 陽一

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.2, pp.I_319-I_324, 2021 (Released:2021-11-04)

- 参考文献数

- 6

沖縄諸島・奄美群島周辺において漂流漁船,タンカー事故による流出油が漂着した事例より,漂流物が沖縄諸島・奄美群島周辺へ移動する経路を調べた.気象庁提供の漂流型海洋気象ブイロボット(以下,ブイ)の観測データを解析した.南向きの風を受けたブイは黒潮流域から時計回りに奄美群島北部へ移動し,あるいは沖縄諸島・奄美群島の西側に沿って南下する傾向を示す.このブイの軌跡は上記の事例と対応する.伊豆・小笠原海嶺周辺を始点とするブイは,奄美群島周辺へ移動する軌跡が沖縄諸島周辺へ移動する軌跡よりもばらつきが小さい傾向を示す.

- 著者

- 尾上 匡房 オノウエ マサフサ Masafusa ONOUE

- 出版者

- 総合研究大学院大学

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-23

1 0 0 0 OA 高血糖の予防・改善における大豆及び米糠発酵物の有効性に関する検討

- 著者

- 加来 鉄平 鈴木 美威瑠 冨永 隆生 小川 暁郎 清水 厚志 渡邉 和孝 渡邉 和晃 前田 智司 松田 佳和

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.142, no.3, pp.289-293, 2022-03-01 (Released:2022-03-01)

- 参考文献数

- 11

In recent years, lifestyle-related diseases such as hypertension and diabetes have been on the rise. These conditions can cause serious conditions such as myocardial and cerebral infarctions. Therefore, proper control of blood pressure and blood glucose levels is important issues in preventive medicine. Traditional fermented foods have been shown to have various functions, and their effects on lifestyle-related diseases have attracted particular attention. In this study, we investigated the effects of fermented soybeans and rice bran (OE-1) and supplements containing OE-1 on blood glucose levels and weight changes. We identified an inhibitory effect on elevated blood glucose levels upon administration of OE-1, and this effect was thought to be due to digestive enzyme inhibition. These effects of foods containing OE-1 are expected to have a positive effect on the prevention and improvement of lifestyle-related diseases as health foods.

1 0 0 0 OA 新しい醸造調味料「塩麹」の特性

- 著者

- 前橋 健二

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, no.2, pp.71-78, 2016 (Released:2018-05-28)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

高濃度食塩存在下で米麹を消化させた醸造調味料の一つである塩麹は,2010年頃より販売されたのを端緒にして,その美味しさから全国的なブームとなったことは記憶に新しいが,塩麹について技術的な見地から記述した文献は,味噌や醤油に比べればまだまだ少ない。今回は,塩麹の残存酵素活性に関する成果を中心にして,最近の塩麹の研究状況に関して解説していただいた。新しい調味料としてその活用が期待される内容であり,味噌や醤油醸造に関わっている研究者にも是非読んでいただきたい。

1 0 0 0 OA 麹プロテアーゼの食塩に対する影響 麹耐塩性プロテアーゼ

- 著者

- 谷口(山田) 亜樹子 重田 公子 高野 克己

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成24年度日本調理科学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.133, 2012 (Released:2012-09-24)

【目的】現在、塩麹が一般の消費者に大変興味を持たれ、流行している。塩麹とは、麹と食塩、水を混ぜて発酵、熟成させた日本の伝統的な調味料である。また、昔からの発酵食品である醤油や味噌の製造工程では、麹に食塩を添加した塩麹が利用されている。今まで耐塩性微生物の研究は広く行われてきたが、耐塩性酵素についての研究はあまり行われていない。本研究では、清酒麹、醤油麹の各麹のプロテアーゼに着目し、食塩に対する酵素の影響について検討した。【方法】 試料は清酒麹および醤油麹の2種の麹を用いた。酵素の抽出方法は麹に緩衝液(MclIvane緩衝液、Sorennsen緩衝液)を加え、ホモジナイズ後、撹拌、抽出し、遠心分離した上澄液を抽出液とした。プロテアーゼ活性の測定はKunitz法およびTNBS法を用いた。【結果】麹のプロテアーゼを測定したところ、清酒麹はpH6付近で活性が高く約2,300units/1g、醤油麹はpH3付近で活性が高く、約5,000units/1gであった。清酒麹プロテアーゼは1%食塩濃度下では活性が1/10に低下したのに対し、醤油麹プロテアーゼは1%食塩濃度下では活性が1/3、また5%食塩濃度下では1/6と活性の低下が清酒麹に比べ、ゆるやかであった。酵素抽出液を食塩添加下で一ヶ月保存し、プロテアーゼ活性を調べた結果、清酒麹は食塩無添加の条件では活性が1/5に低下し、1%食塩濃度下では1/6とさらに活性が低下していた。醤油麹も同様にプロテアーゼ活性を測定したところ、食塩無添加では活性は1/6に低下していたが、1%食塩濃度下では活性は1/3と食塩を添加した方が活性の低下がみられなかった。また、醤油麹のプロテアーゼは5%,10%食塩濃度下においても活性の低下は1%食塩濃度下とあまり差がなく、耐塩性であり、高塩濃度下においても活性の低下がみられなかった。

1 0 0 0 OA 味噌醸造における麹菌

1 0 0 0 OA 麹菌株の違いによるフィチンオリへの影響

- 著者

- 花田 洋一 佐藤 潤一

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.5, pp.329-332, 2003-05-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 1

醤油の鮮やかな色を引き出す裏には, 火入れオリを除去して如何に清澄な液体にするかにある。その中のフィチンオリは未解明の部分が多かった。筆者らは麹菌酵素のフィターゼ活性の面から究明している。大いに参考となるであろう。

1 0 0 0 麹納豆に含まれるフィターゼとフィチン酸およびCaの利用効率の改良

麹納豆は多くの酵素類を含むのでその酵素反応を昔から食品加工に利用してきた。東北地方の塩納豆、静岡県の浜納豆、京都の大徳寺納豆などがその例である。本研究では麹納豆の酵素活性(フィターゼ、プロテアーゼ)を検討し、非発酵大豆食品の問題であるフィチン酸Ca、Mg、Zn、Fe塩(栄養的に不給体のミネラル)の分解加工をめざしている。塩納豆(#1、酒田市)、浜納豆(#2、浜松市)、大徳寺納豆(#3、京都市)及び比較対照として糸引き納豆(#4)、その他の非発酵大豆食品を試料とし化学分析、酵素活性測定を行なった。塩納豆は糸引き納豆に米麹と食塩を加えたもので熟成期間は約3カ月で、糸引き納豆と麹の形態が残存している。浜納豆と大徳寺納豆はほぼ同じ製法で蒸煮大豆に麦こがしと麹を加え1週間発酵させた後16%食塩水に浸漬し約一年間熟成する。これらの試料のフィチン酸分析したところ、#1,#2,#3,#4の順に0.04,0.03,0.19,1.86%であった。この結果から麹納豆は糸ひき納豆に比ベフィチン酸が1/10以下に減少している。また遊離カルシウムと総カルシウム比は#1、#2、#4、#3の順に23、19、16、11%であった。旨味に関与する遊離アミノ酸率を測定すると#1,#2,#3の麹納豆と#4の糸ひき納豆ともに18〜24%で非発酵大豆食品「きなこ]の0.9%に比較して高くプロテアーゼ作用の強いことが示された。塩納豆の有用性が確認できたので、実験室的に塩納豆を試作したところ、熟成2週間でフィチン酸が50%減少し、4週間後では約90%が分解されていることが明かとなった。塩納豆は外見は糸引き納豆の性質が残っているが化学成分的にはこのようにかなり異なっていて、ミネラル栄養吸収性が改良されている。また塩納豆は他の麹納豆に較べ食塩含量が5分の1の5%であるので健康的である。塩納豆は他の大豆食品試料との比較から「カルシウム栄養や微量ミネラル栄養」の高吸収性の大豆加工食品である。