1 0 0 0 OA 臨床症候にみる脳の変化:失書から失タイプ(dystypia)へ

- 著者

- 大槻 美佳

- 出版者

- 日本神経心理学会

- 雑誌

- 神経心理学 (ISSN:09111085)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.262-271, 2021-12-25 (Released:2022-01-12)

- 参考文献数

- 32

書字よりも,PC(personal computer)におけるキーボード打ちや,携帯/スマートフォンのテキスト入力のほうが一般的になった昨今の日常生活の変化は,臨床症候にも影響を与えている.それは,従来,書字障害を出現させる部位の損傷で,キーボード打ちの障害(タイピング障害)がみられるようになったことである.これは失語・失書・失行その他の視空間処理障害によるものでない,タイピングに特異的な障害と考えられ,dystypia(失タイプ)と命名された.病巣は,既報告では前頭葉または頭頂葉が多い.さらに,携帯/スマートフォンでテキストメッセージを作成・送信できない症候がdystextiaと称されて報告された.dystextiaはまだ十分症候として確立していないが,今後の検討が必要である.本稿では,これらの新しい症候の今日までの報告を整理する.

1 0 0 0 OA 高齢者の便失禁を考える

- 出版者

- 医療法人 ビジョナリー・ヘルスケア

- 雑誌

- 川崎高津診療所紀要 (ISSN:27586766)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.223-231, 2023 (Released:2023-06-12)

- 著者

- Hayashi Yamamoto Takahide Matsui

- 出版者

- The Medical Association of Nippon Medical School

- 雑誌

- Journal of Nippon Medical School (ISSN:13454676)

- 巻号頁・発行日

- pp.JNMS.2024_91-102, (Released:2023-06-02)

- 被引用文献数

- 9

Autophagy is a self-digestive process that is conserved in eukaryotic cells and responsible for maintaining cellular homeostasis through proteolysis. By this process, cells break down their own components in lysosomes. Autophagy can be classified into three categories: macroautophagy, microautophagy, and chaperone-mediated autophagy (CMA). Macroautophagy involves membrane elongation and microautophagy involves membrane internalization, and both pathways undergo selective or non-selective processes that transport cytoplasmic components into lysosomes to be degraded. CMA, however, involves selective incorporation of cytosolic materials into lysosomes without membrane deformation. All three categories of autophagy have attracted much attention due to their involvement in various biological phenomena and their relevance to human diseases, such as neurodegenerative diseases and cancer. Clarification of the molecular mechanisms behind these processes is key to understanding autophagy and recent studies have made major progress in this regard, especially for the mechanisms of initiation and membrane elongation in macroautophagy and substrate recognition in microautophagy and CMA. Furthermore, it is becoming evident that the three categories of autophagy are related to each other despite their implementation by different sets of proteins and the involvement of completely different membrane dynamics. In this review, recent progress in macroautophagy, microautophagy, and CMA are summarized.

1 0 0 0 OA 美術館の逆説をこえて : 現代社会における美術館と<美術>のゲネシス

- 著者

- 長田 謙一

- 出版者

- 美術科教育学会

- 雑誌

- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.253-264, 1995-02-28 (Released:2017-06-12)

1 0 0 0 OA 日本近現代文化史再編のために : 「文学」「芸術」概念を中心に

- 著者

- 鈴木 貞美

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本・ブラジル文化交流

- 巻号頁・発行日

- pp.89-103, 2009-11-30

サンパウロ大学, 2008年10月13日-15日

1 0 0 0 OA 今日の学校教育制度と人間観・発達観(<特集>心理学は教育の目標をどうとらえるか)

- 著者

- 都筑 学

- 出版者

- 心理科学研究会

- 雑誌

- 心理科学 (ISSN:03883299)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.1-10, 2013-06-23 (Released:2017-09-10)

- 著者

- 小川 伸彦

- 出版者

- 日仏社会学会

- 雑誌

- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.105-119, 2012-03-31 (Released:2017-06-09)

- 著者

- SU PAN

- 雑誌

- Proceedings of the International Display Workshops Volume 26 (IDW '19)

- 巻号頁・発行日

- 2019-08-21

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 宇宙機のトライボロジー

- 著者

- 小原 新吾

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.8, pp.586-590, 2020-08-05 (Released:2020-08-05)

- 参考文献数

- 17

- 著者

- Ichiro Terasaki

- 出版者

- The Japan Institute of Metals and Materials

- 雑誌

- MATERIALS TRANSACTIONS (ISSN:13459678)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.6, pp.951-955, 2001 (Released:2005-09-06)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 38 44

Layered cobalt oxides and heavy-fermion compounds are quantitatively compared from the viewpoint of thermoelectric materials. These two systems exhibit anomalously large thermopowers with good electric conductivity, which is attributed to a strong electron-electron correlation. In certain materials the pseudogap increases at low temperature, which further enhances the thermopower.

1 0 0 0 RNAウイルスの新規リバースジェネティクス法とその応用

- 著者

- 鈴木 達也 齊藤 暁

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.157, no.2, pp.134-138, 2022 (Released:2022-03-01)

- 参考文献数

- 30

新型コロナウイルスをはじめとして,数多くのウイルス感染症がRNAウイルスによって引き起こされている.RNAウイルス感染症の制御には,ウイルス増殖機構の包括的理解が不可欠である.また,一般にRNAウイルスは進化速度が速いため,抗ウイルス薬への耐性株や中和抗体,細胞性免疫など宿主免疫からの逃避株について,変異株のウイルスゲノムに出現した変異がどのようなメカニズムで耐性を獲得しているのかを解明することは極めて重要である.これら変異株の解析を行う上で,組換えウイルスの人工合成法(リバースジェネティクス法)は重要なツールであるが,従来の方法は特殊な技術やツールが必要で,ウイルスの回収までに長い時間を要するという課題があった.近年開発されたcircular polymerase extension reaction法(CPER法)はウイルスゲノムを複数に分割することで,それぞれのゲノム断片を大腸菌プラスミド内で比較的容易に維持可能であり,極めて迅速に変異体の作成が可能である.著者らはこれまでデングウイルス,日本脳炎ウイルス,ジカウイルスなどのフラビウイルスを中心に研究を進めてきたが,最近は同技術を新型コロナウイルス研究に応用することで,ウイルス増殖機構の解明に取り組んでいる.本総説では,同技術の特徴や応用例,今後の発展性について紹介したい.

1 0 0 0 OA 極地研ニュース 17

- 出版者

- 国立極地研究所

- 雑誌

- 極地研ニュース = NIPR news (ISSN:09110410)

- 巻号頁・発行日

- no.17, pp.1-8, 1977-02

1 0 0 0 OA 台湾における自然災害(地震・豪雨)と環境変動

- 著者

- 林 俊全

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.2_56-2_62, 2010-02-01 (Released:2010-11-05)

1 0 0 0 OA 毛亡き後に神話を守る --遵義会議をめぐる文献学的考察

- 著者

- 石川 禎浩

- 出版者

- 京都大学人文科学研究所附属現代中国研究センター

- 雑誌

- 毛沢東に関する人文学的研究 : 京都大学人文科学研究所附属現代中国研究センター研究報告

- 巻号頁・発行日

- pp.409-442, 2020-02-29

石川禎浩[編]

1 0 0 0 OA ササクレヒトヨタケの交配システム

- 著者

- 陳 富嘉 陳 富杰 早乙女 梢 霜村 典宏 山口 武視 會見 忠則

- 出版者

- 日本きのこ学会

- 雑誌

- 日本きのこ学会誌 (ISSN:13487388)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.93-99, 2020 (Released:2022-03-21)

- 参考文献数

- 33

複数の系統群を含むことが知られるサクレヒトヨタケには四極性と二極性の交配型が報告されていたため,日本産のササクレヒトヨタケ Coprinus comatus の交配型を再検討することが必要となった.ITS領域による分子系統解析の結果,本きのこ種には3つの系統群が検出され,日本産本きのこ種はこのうちの1系統群に含まれた.子実体から単胞子分離したー核菌糸体は二極性ヘテロタリズムを示した.また,A因子の組み換え株は出現せず,A因子は1極めて近接した2つの遺伝子座により構成されると推察された.一方,本きのこのクランプ形成頻度は,ヘテロカリオンで30%以上,ホモカリオンで8%以下であったが,ホモカリオンのクランプ形成能は交配型遺伝子とは,連鎖していないことが,示唆された.

1 0 0 0 OA ササクレヒトヨタケ担子胞子の発芽促進と単胞子分離技術の開発

- 著者

- 陳 富嘉 陳 富杰 尾崎 佑磨 霜村 典宏 山口 武視 會見 忠則

- 出版者

- 日本きのこ学会

- 雑誌

- 日本きのこ学会誌 (ISSN:13487388)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.62-67, 2020 (Released:2022-02-11)

- 参考文献数

- 21

ササクレヒトヨタケは中国南部や韓国で大量に栽培されているものの,基礎的な研究があまり進められていない.本研究では,本きのこ種の簡便な担子胞子分離法の開発を目的として,担子胞子の発芽を誘導するためのpH条件及び培地組成を検討した.ササクレヒトヨタケの栽培子実体より無色の発芽孔を欠く若い胞子と黒色の発芽孔を有する成熟した胞子を採取し,pH 3.0ないし9.0に調整した各培地に接種したところ,胞子発芽は若い胞子に限ってみられた.また,胞子発芽の至適pHは6.0であった.菌糸生長量においても同様に,至適pHは 6.0であったことから,担子胞子分離に有効な培地のpHは 6.0 であると結論づけられた.一方,ササクレヒトヨタケの若い胞子は牛糞培地において発芽し,菌糸体コロニーを形成したが,PDA培地とMA培地では発芽しなかった.また,牛糞培地に最終濃度50 ppmのn-酪酸を添加することで,ササクレヒトヨタケの若い胞子の発芽や菌糸体コロニーの形成が促進された.本きのこ種の担子胞子分離には若い胞子を用いること,pH 6.0 に調整し,n-酪酸を添加した牛糞培地を用いることが有効であると結論づけられた.

- 著者

- 伊藤 敦 丹野 忠晋 櫻井 秀彦 奥村 貴史

- 出版者

- 北海道大学公共政策大学院

- 雑誌

- 年報 公共政策学 (ISSN:18819818)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.101-116, 2023-03-31

Hokkaido faces challenges to the effective implementation of its healthcare infrastructure because of demographic factors such as negative population growth and an aging population, and economic factors, including financial difficulties faced by local governments. Regional healthcare networks have been built to overcome these problems and streamline healthcare delivery. However, the number of registered patients is only 1% of the total population. This study investigated the factors that cause the stagnation of the number of registered patients in the regional healthcare networks in Hokkaido. Our survey identified 46 networks in 21 medical regions. The average ratio of registered patients in Hokkaido was 4.1%, regional healthcare networks in the Sapporo area were dysfunctional. We estimated the factors influencing the ratio. The ratio of networked medical institutions in the region and the dummy variable for their business size were statistically significant for Hokkaido and for the secondary medical areas, excluding the Sapporo medical area. It follows that the number of registered patients in a network could be determined by the ratio of connected medical institutions and the size of their business. The problems could be overcome by exploiting the economy of scale in the networks. Establishing a prefecture-wide network would increase the number of registered patients and lower the overall cost of the networks.

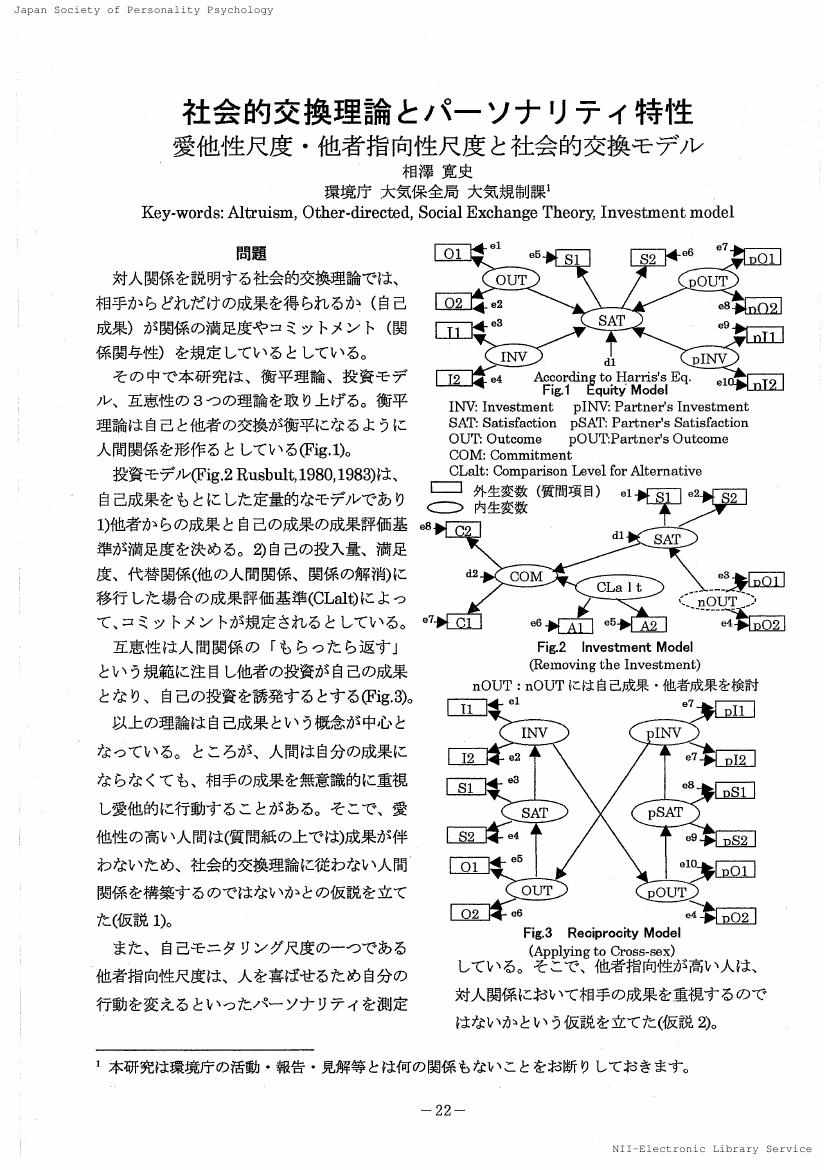

1 0 0 0 OA 社会的交換理論とパーソナリティ特性 : 愛他性尺度・他者指向性尺度と社会的交換モデル

- 著者

- 相澤 寛史

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- 日本性格心理学会発表論文集 8 (ISSN:24331422)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-23, 2000 (Released:2017-08-23)

1 0 0 0 OA 条件付き操作変数法の推定精度と操作変数の選択

- 著者

- 黒木 学 宮川 雅巳 川田 亮平

- 出版者

- Japanese Society of Applied Statistics

- 雑誌

- 応用統計学 (ISSN:02850370)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.89-100, 2003-12-15 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 3 2

線形回帰モデルにおいて,説明変数と誤差に相関があるとき,偏回帰係数の一致推定量を得る方法のひとつとして操作変数法がある.この操作変数法は,最近発展している因果ダイアグラムを用いた統計的因果推論において,その意義が再認識されている.しかし,一般に操作変数の条件を満たす変数が存在しない状況は少なくなく,適用範囲は限定されていた.これに対してBrito and Pearl (2002)が提案した条件付き操作変数法は,ある共変量を観測することで,操作変数の条件を緩和したものである.本論文では,線形構造方程式モデルのもとで,条件付き操作変数法を用いた総合効果の推定精度について調べた.その結果を利用して,条件付き操作変数の条件を満たす変数が複数あるときに,興味ある総合効果の推定精度という観点からの操作変数選択基準を与えた.