1 0 0 0 OA 差止めを命ずる外国判決の承認と間接管轄

- 著者

- 横溝 大

- 出版者

- 北海道大学大学院法学研究科

- 雑誌

- 知的財産法政策学研究 (ISSN:18802982)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.387-400, 2015-06-15

1 0 0 0 OA 多環式化合物に關する研究(第1報)ベリレンの合成並に其機構

- 著者

- 内田 壯 高田 重之

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.599-601, 1933-04-05 (Released:2011-09-02)

1 0 0 0 OA 高純度ベンゾ[g,h,i]ペリレンの合成と純度測定

- 著者

- 岩島 聰 荻野 恭平 梶原 峻 青木 淳治

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.12, pp.1157-1162, 1968-12-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 3

ベンゼン環6個からなるベンゾ[g,h,i]ペリレンは,合成ならびに高温石炭タールからの今離によってえられる。合成法としてはニトロベンゼン中で無水マレイン酸とペリレンを反応させるか,あるいはペリレンを無水マレイン酸およびクロルアニルとともに加熱してベンゾ[g,h,i]ペリレン-1,2-ジカルボン酸無水物を合成し,この無水物をソーダ石灰と350℃ で加熱脱水し,さらに440℃ で減圧昇華することによってベンゾ[g,h,i]ペリレンをえることができる。しかし,この合成法では精製したペンゾ[g,h,i]ペリレン-1,2-ジカルボン酸無水物を用いても,それから生成したベンゾ[g,h,i]ペリレンの一部が高温反応のため酸化され,ソダ石灰と作用してペリレンが生ずることを見いだした。高純度ベンゾ[g,h,i]ペリレソは,粗ベンゾ[g,h,i]ペリレンと無水マレイン酸およびグロルアニルを再度反応させ混入している微量のペリレンをベンゾ[g,h,i]ペリレン-1,2-ジカルボン酸無水物としてクロマトグラフィーにより分離し,さらに昇華,再結晶によって精製を行なった。この高純度ペソゾ[g,h,i]ペリレンを標準試料とし,ペリレンを10-1~10-8mol%添加した二成分系のべンぜン溶液をつくり,その吸収スペクトル,ケイ光スペクトルを測定し,ベンゾ[g,h,i]ペリレン中に混入する不純物としてのペリレン濃度を測定した。この結果から合成単離した高純度ベンゾ[g,h,i]ペリレン中のペリレンの混入量を少なくとも10-6mol%以下におさえることがまできることを見いだした。また既知の合成法-ペリレンと無水マレイン酸を作用させてえる方法-およびタールから分離した芳香族炭化水素は,再結晶,昇華など通常の精製法を適用してもなお試料中のペリレン混入垂は10-2~10-3mol%であることがわかった。

1 0 0 0 OA アメリカにおける「国教禁止条項と“宗教的文言の公式表示”」の関係について:再考

- 著者

- 佐藤 圭一

- 出版者

- 国士舘大学政経学部附属政治研究所

- 雑誌

- 国士舘大学政治研究 (ISSN:18846963)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, 2013-03

1 0 0 0 OA 構造活性フォーラム2023 会告

- 著者

- 西ヶ谷 有輝

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会 構造活性相関部会

- 雑誌

- 構造活性相関部会ニュースレター SAR News (ISSN:24369152)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.40, 2023-04-01 (Released:2023-04-05)

- 著者

- 土屋 秀太 馬 瑞潔

- 出版者

- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター

- 雑誌

- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)

- 巻号頁・発行日

- pp.0230508a, (Released:2023-05-23)

- 参考文献数

- 19

Meyer, Ding, Li, and Zhang (2014)は、多国籍企業が進出国から受ける制度的圧力 (institutional pressures) に対応するために海外進出戦略を変化させることを述べた。その上で多国籍企業が受ける制度的圧力の度合いが一様ではないことを想定し、より制度的圧力を受けやすい国有企業は私有企業と比較してどのような設立形態及び支配比率を選択するかを調査した。中国の上場企業の海外子会社のデータを用いて検証した結果、国有企業は私有企業よりも制度的圧力を受けにくい設立形態と支配比率を用いて進出国の状況に適応することと、その違いが国有企業に対する正統性の圧力が強くなる環境で大きくなることを明らかにした。そしてMeyer et al. (2014) は制度理論の拡張に貢献し、組織分野への異なる参入者に対する差異をうまく説明するとともに、特異な出自を持つ外国投資者が進出国の社会でいかに正統性を構築することができるかに対する示唆を与えている点での貢献があると主張している。本稿では、Meyer et al. の内容を詳細に解説すると共に、この研究の問題点についての指摘を行う。

1 0 0 0 OA 加工油脂の技術変遷 ~「安心・安全」「人手不足」「食品ロス」への対応~

- 著者

- 水谷 佳奈子

- 出版者

- 日本食生活学会

- 雑誌

- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.13-19, 2020 (Released:2020-08-04)

- 参考文献数

- 10

Oils and fats are widely used in processed foods, and they are essential for health, taste and texture. Our food business which started from the production of margarine in 1929, has been working with the highest priority of 'reliability and safety’ and 'deliciousness’. We have focused on responding needs and demands in supply chain markets both domestically and abroad, and provided high value-added oil and fat products adjusted to every regional practice and social situation. In this report, we review how we have coped with some topics such as reduction of trans-fatty acids and recent market issues (for example, 'labor shortage’ and 'food loss and food waste’).

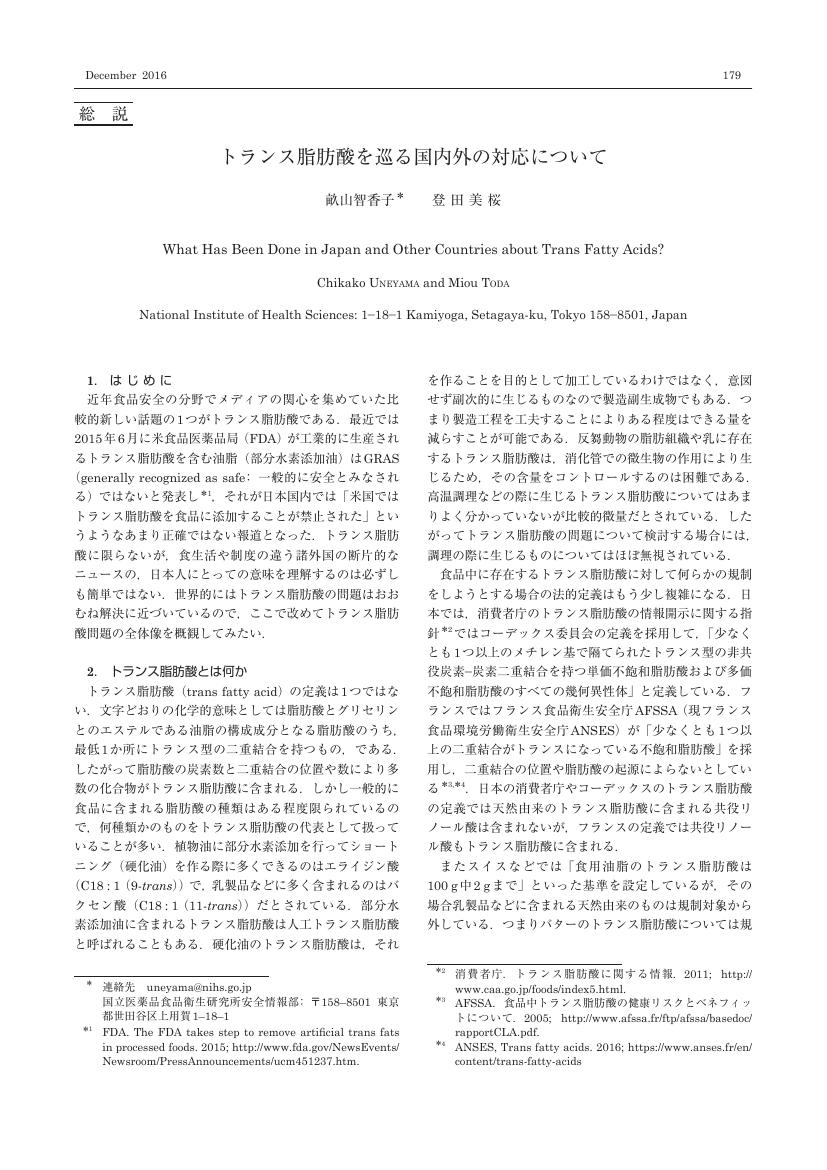

1 0 0 0 OA トランス脂肪酸を巡る国内外の対応について

- 著者

- 畝山 智香子 登田 美桜

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.6, pp.179-186, 2016-12-25 (Released:2016-12-27)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 OA 塚田満江著『半井桃水研究 : 全』

- 著者

- 芦谷 信和

- 出版者

- 立命館大学日本文学会

- 雑誌

- 論究日本文学 (ISSN:02869489)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.80-86, 1987-05

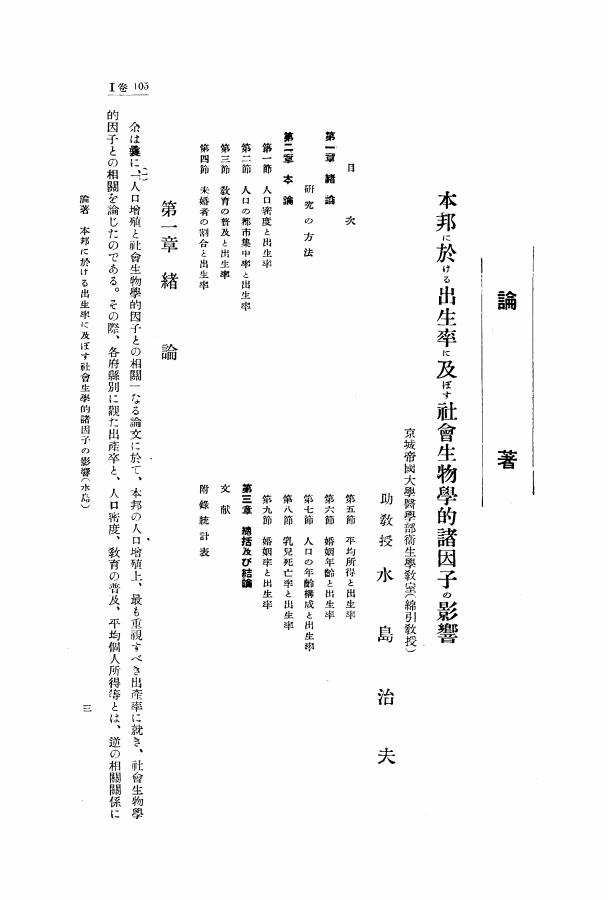

1 0 0 0 OA 本邦に於ける出生率に及ぼす社會生物學的諸因子の影響

- 著者

- 水島 治夫

- 出版者

- 日本民族衛生学会

- 雑誌

- 民族衛生 (ISSN:03689395)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.105-120, 1931-05-23 (Released:2010-11-19)

1 0 0 0 OA オミクス解析を用いたバイオマーカー開発から空間的分子解析による形態理解へ

- 著者

- 石野 孔祐 大橋 隆治

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.78-83, 2023-04-20 (Released:2023-05-27)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA ジェンダー的要素はどう描写されてきたのか 「スーパー戦隊シリーズ」を事例として

- 著者

- 葛城 浩一

- 出版者

- 日本子ども社会学会

- 雑誌

- 子ども社会研究 (ISSN:13467654)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.3-16, 2008-06-29 (Released:2023-03-20)

1 0 0 0 OA 高校「倫理」教科書におけるインド仏教-特に部派・大乗-の記述について

- 著者

- 江田 昭道

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.1142-1138, 2009-03-20 (Released:2017-09-01)

1 0 0 0 OA 計量経済学における統計解析について : 最大尤度法の意義と限界

- 著者

- 是永 純弘

- 出版者

- 北海道大学經濟學部

- 雑誌

- 北海道大學 經濟學研究 (ISSN:04516265)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.29-50, 1959

1 0 0 0 フランス家族制度序説 : 法社会学的視角からの一考察

- 著者

- 山本 丈夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.8, pp.797-801, 1954-08-25 (Released:2010-02-19)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 9 12

A strain of hyphomycetes that produces a toxic substance was isolated from a fungus that was parasitically growing on the malt feed responsible for mass death of milking cows. The fungus penetrates into malt grains from an injured section, causes morbid change in the starch and aleuron layers, to brown the tissues, and produces a metabolic products that causes marked toxicity in animals. The fungus was found to grow on a medium with a wide variety of carbon source. The morphology of the fungus on the Czapek culture medium is as follows: Vegetative mycelium, 3-5×18μ; aerial mycelium, 2μ diam.; conidiophore, 3.0-4.5×400-500μ; metulae, 3.0-5.2×6.0-10.4μ; sterigmata, 2.3-2.7×6.0-6.7μ; conidia, 2.5×3.2μ. Since the morphology and other properties of this fungus are identical with the description for Penicillium urticae Bainier in the classification by Thom (“A Manual of the Penicillia” (1949)), the fungus is now determined as that strain.

1 0 0 0 OA ケイ酸とケイ酸塩の化学 —シロキサン結合をもつ分子・粒子・ゲル—

- 著者

- 中西 和樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.26-29, 2018-01-20 (Released:2019-01-01)

- 参考文献数

- 6

安価かつ安定で日常生活のあらゆるところに使われている二酸化ケイ素(シリカ)。鉱物結晶中での決まった組成・分子量をもつケイ酸塩とは異なり,水溶性のケイ酸・ケイ酸イオンを含む溶液中では,溶液濃度・pH・温度・共存物質などに依存して,微粒子やゲルを生じる様々な反応が起こる。シリカとケイ酸塩の基礎的なことがらを高等学校教科書の記述と対比して復習するとともに,水溶液系における反応の特徴を紹介する。また,シリカやケイ酸塩組成の材料がどのように作製され,どのような因子によって材料形態や物性の制御が可能になるのかを述べる。近年急速な発展を遂げた,高純度ケイ素から合成されるアルコキシシランを前駆体とする合成プロセス(ゾル-ゲル法)についても触れ,溶液中で成長する重合体の形態や性質を制御することによる液相反応法の可能性についても概観する。