1 0 0 0 OA 発達障がいがある子どもの触法行為と教育心理学 予防と社会復帰をめぐって

- 著者

- 守谷 賢二 宍倉 悠太 北村 耕太郎 斎藤 富由起 小野 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第60回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.58-59, 2018 (Released:2021-02-10)

1 0 0 0 帝国と高等教育 : 東アジアの文脈から

- 著者

- 酒井哲哉 松田利彦編

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 巻号頁・発行日

- 2013

1 0 0 0 OA 信仰に基づく輸血拒否に関する社会医学的・法的・倫理的問題の検討

- 著者

- 勝又 純俊

- 出版者

- 日本生命倫理学会

- 雑誌

- 生命倫理 (ISSN:13434063)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.13-21, 2010-09-23 (Released:2017-04-27)

- 参考文献数

- 33

平成12年の「東大医科研病院事件」最高裁判決で「エホバの証人」の輸血拒否への対応の一応の基準が示されたと考えられた。しかし,「エホバの証人」の無輸血治療に関する最近の民事訴訟と,「エホバの証人」の輸血拒否に関する報道をみると,同最高裁判決に依拠するだけでは,信仰に基づく輸血拒否によって発生する民事的,刑事的,あるいは倫理的諸問題を解決できないと思われる。これらの問題点を提示し,今後の検討の材料としたい。

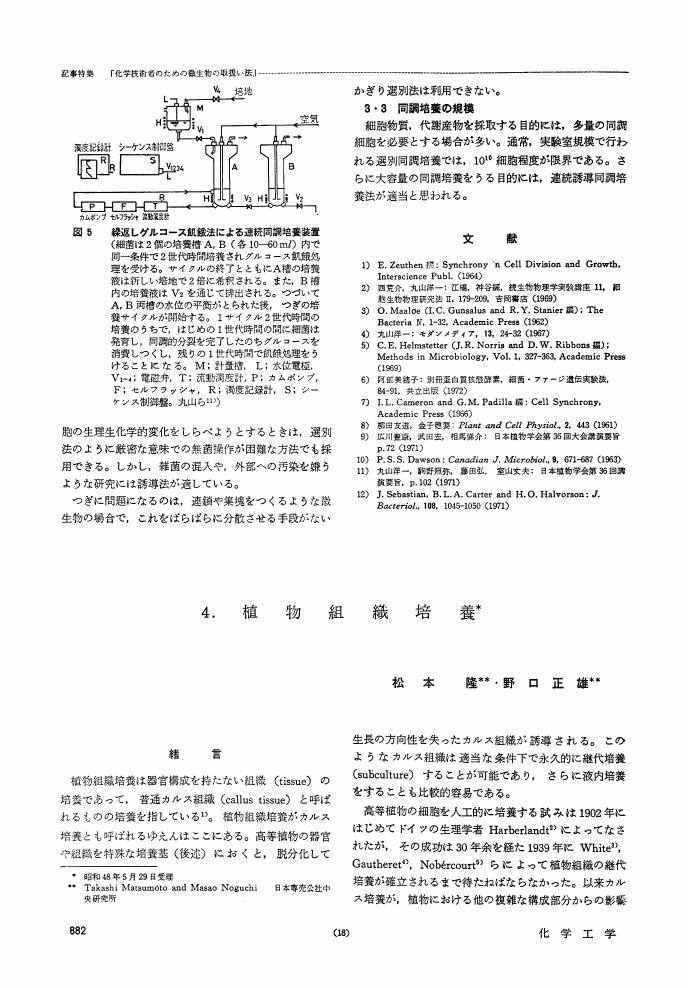

1 0 0 0 OA 4. 植物組織培養

- 著者

- 松本 隆 野口 正雄

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学 (ISSN:03759253)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.9, pp.882-886, 1973-09-05 (Released:2010-10-07)

- 参考文献数

- 54

1 0 0 0 OA 溶融塩と表面処理

- 著者

- 出来 成人

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.8, pp.470, 2009-08-01 (Released:2010-03-03)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2 1

筋萎縮性側索硬化症(ALS)では,酸化ストレスが運動ニューロンの変性に関与していることが家族性ALSやモデル動物による研究から示唆されているが,患者生体脳における実証はまだない.本研究では,申請者らが開発した62Cu-ATSM PETによる酸化ストレスイメージングによって,ALSにおける神経変性への酸化ストレスの関与を明らかにした.62Cu-ATSMは,過還元状態と呼ばれる,おもにミトコンドリア呼吸鎖の機能不全により電子が過剰に滞留し,酸化ストレスを惹起している部位に集積するため,本PETは酸化ストレスを生体で画像化できる.12名のALS患者(平均年齢65歳)と同年代の健常対照者を対象とし,頭部の62Cu-ATSM PETを施行した.30分間のダイナミックPET撮影を行い,各被験者のstandardized uptake value(SUV)画像を作成し,Statistical Parametric Mapping 2(SPM2)を用いて,解剖学的標準化および全脳平均を行った.さらにSPM2を用いて患者群と対照者群で集積を比較し,SPM上で患者群で有意な集積増加が認められた領域のSUV値を算出し,群間での比較および重症度との相関を検討した.その結果,SPMにて両側の運動皮質と右頭頂葉皮質に,対照者群と比較して患者群で有意な集積増加が認められた.患者群における両側運動皮質のSUV値は対照者群より有意に増加しており,さらに患者群における同部のSUV値は,重症度と正の相関を示した.以上より,ALSでは,運動皮質における酸化ストレスが増加しており,症状が強いほど,すなわち神経変性が進むほど,酸化ストレスが増加することが示された.したがって本研究により,ALSにおける神経変性には,酸化ストレスが関与することが明らかとなった.

1 0 0 0 OA アレキシサイミア傾向が自傷行為に与える影響 ―境界性パーソナリティを考慮して―

- 著者

- 後藤 和史

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第72回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2PM149, 2008-09-19 (Released:2018-09-29)

1 0 0 0 OA 研究費をとるコツ—採択される申請書の作り方—

- 著者

- 武見 充晃

- 出版者

- 日本健康教育学会

- 雑誌

- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.298-305, 2021-08-31 (Released:2021-09-03)

- 参考文献数

- 10

「研究をするために欠かせないもの」には何があるだろう.研究費は間違いなくその1つである.実験やフィールドワークにも,学会や原著論文での成果発表にも,資金=研究費は必要となる.だが研究費は万人には配られない.科研費・公的受託・民間助成に応募した者のうち,採択された10~30%の人だけが受給できる.研究者は,助成金の申請書を生涯にわたって書き続け,その採否に一喜一憂し続ける.本報告は,2020年11月14日に開催された,日本健康教育学会第7回若手の会学習会「研究費をとるコツ」の内容の抜粋である.これから初めて助成金を申請する,大学院生や博士学位取得直後の若手研究者を対象に,どのように研究構想を練り,実験計画を立て,申請書を書くと良いかを,思考法と文章テクニックという2つの観点でまとめた.

1 0 0 0 OA 脳血流量変化からみた日本語文法処理における大脳皮質の機能局在性の検討

- 著者

- 中川 佳子 望月 登志子 田中 泉 河内 十郎

- 出版者

- 日本健康行動科学会

- 雑誌

- Health and Behavior Sciences (ISSN:13480898)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.35-41, 2003 (Released:2020-07-22)

- 参考文献数

- 22

Near-infrared red spectroscopy (NIRS) is a noninvasive method that uses changes in cerebral blood volume (CBV) to measure relative changes in tissue concentration of oxygenated, deoxygenated and total hemoglobin. We used this technique to determine the cortical activation area during Japanese grammatical processing. To assess the relative changes in total hemoglobin, local changes in near-infrared absorption were measured simultaneously from seven points in both hemispheres. Nine subjects were presented target stimuli, and were asked to decide whether the attendant particle was “ga” or “wo” in Japanese grammatical tasks (experimental conditions), and whether the relative position was “front” or “back” in positioning tasks (baseline and control conditions). To control subvocal rehearsal and conceptual driven processing, the same Kanji character was presented visually as a target in the experimental and control conditions. Total hemoglobin increased in Broca's area when subjects made judgments in Japanese grammatical tasks, compared to positioning tasks. These results suggested that the task of deciding particles in Japanese grammatical processing might be an effective and objective method to assess language disorders.

1 0 0 0 OA 明治31年民法・戸籍法施行と沖縄の戸籍事情

- 著者

- 奥山 恭子

- 出版者

- 横浜国際社会科学学会

- 雑誌

- 横浜国際社会科学研究 = Yokohama journal of social sciences (ISSN:13460242)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1/2, pp.1-11, 2009-08-20

1 0 0 0 OA お金をかけない実験器具・装置を開発するとは?

- 著者

- 髙橋 未来

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.12, pp.1213, 2017 (Released:2017-12-01)

- 参考文献数

- 3

実験器具・装置は「お金のかかるもの」である.特に,質量分析装置,核磁気共鳴装置,液体クロマトグラフなど,どれも数百万から数億円と高額となってしまい,維持費も莫大である.つまり,理化学機器を使用する実験とは「お金のかかるもの」と一般的に思われている.そのようななか,お金をかけない装置の開発が注目されてきている.理化学機器のなかで,遠心分離装置は実験室になくてはならないものであり,臨床検査の分野でも多く利用されている.ヘマトクリット値を求めるため全血から血漿を分離すること,病原体や寄生虫がどのくらい含まれているのか診断することのファーストステップとして利用されている.しかし,遠心分離機は値段が高く,電力を必要とする.そのため,電力の安定供給ができない環境(野外,災害時など)では,利用できない.そこで,「電力に頼らず,人力で遠心分離ができないのか?」という課題にたどり着く.最近では,紙で作った遠心分離装置が報告されたことから,遠心分離システムを安価で,簡単かつ電力のいらない技術開発のアプローチ,そしてその応用性を紹介したい.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Bhalma M. et al., Nature Biomed. Eng., 1, 0009(2017).2) Brown J. et al., Am. J. Trop. Med. Hyg., 85, 327-332(2011).3) Wong A. et al., Lab. Chip, 8, 2032-2037(2008).

1 0 0 0 OA 伊賀駒吉郎の女子教育論 : 樟蔭学園「建学の精神」の基盤

- 著者

- 住友 元美 スミトモ モトミ Motomi SUMITOMO

- 雑誌

- 大阪樟蔭女子大学学芸学部論集

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.193-205, 2006-03-08

本稿では、樟蔭高等女学校(1918年4月開校)・樟蔭女子専門学校(1926年4月開校)の初代校長を務め樟蔭学園創設の中心的役割を担った伊賀駒吉郎の女子教育論の特徴を明らかにし、それが如何に樟蔭学園の教育に反映されたかについて分析した。 まずはじめに、伊賀の著書である『女性大観』(1907年12月)および『女子教育の革新』(1917年11月)を分析して、彼が、当該期における女子教育および女子教育論の問題点を指摘したうえ、女子の人格修養を目的とした「淑女主義」を提唱し、女子中等教育(高等女学校)の改善と女子教育の高等化(女子のための高等普通教育)の必要性を強調していたことを示した。 次に、『私立樟蔭高等女学校記念帖』(1918年、樟蔭高等女学校落成式開催時に編纂)に掲載されている樟蔭高等女学校の設立趣旨や教育方針と上述した伊賀の女子教育論とを比較検討し、伊賀の女子教育論が樟蔭高等女学校をはじめとする樟蔭学園のその後の運営(教育理念・施設等)のなかで具体化されていったことを明らかにした。 そして最後に、伊賀の女子教育論が、女性の女性性を肯定的に捉えたうえでその国家的・社会的役割を強調するという点において、1910~20年代の女性論および女子教育論の新たな潮流と共通する側面を有しており、その一翼を担うものとして位置づけられる可能性を示した。

1 0 0 0 IR 帝国を揺さぶる船「駒形丸事件」にみる移民管理の歴史社会学的考察

1 0 0 0 幻の作戦・兵器1939-45 : 第二次世界大戦秘録

- 著者

- マイケル・ケリガン編著 餅井雅大訳

- 出版者

- 創元社

- 巻号頁・発行日

- 2013

1 0 0 0 OA ドイツ・バイエルン州におけるルーラルツーリズムの発展と農村空間の商品化

- 著者

- 菊地 俊夫 山本 充 キクチ トシオ ヤマモト ミツル Kikuchi Toshio Yamamoto Mitsuru

- 出版者

- 首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 観光科学域

- 雑誌

- 観光科学研究 (ISSN:18824498)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.15-27, 2011-03-30

本論文はドイツ・バイエルン州における農家民宿に注目し,農村空間の商品化にともなうルーラルツーリズムの発展をプルーリアクティビティ(多就業形態)と関連づけながら検討した。バイエルン州では,農村の景観や農牧業,および生活文化が農家民宿の発展と相互に関連しながら維持され,それらのアトラクションの商品化を促進させることで農村観光の発展が図られてきた。農村空間の商品化は農村の景観や農牧業,および生活文化を維持することに貢献し,そのことが農家民宿や農村観光のさらなる発展につながった。バイエルン州ではプルーリアクティビティが機能し,酪農や林業,および農家民宿が行われることで,すべての土地基盤にわたって農村資源が利用されるようになり,そのことによって農村景観が維持される。農村景観は農家民宿の利用者や農村観光の訪問者のアトラクションとなり,農村空間の商品化が決定づけられた。

1 0 0 0 OA 未知なる甲状腺幹細胞を探す―甲状腺は再生する臓器か?―

甲状腺再生の有無を調査するため、再生に必要な幹細胞(もしくは癌幹細胞)存在の有無を検討した。幹細胞・癌幹細胞遺伝子としてOct4が重要な因子とされているが、この遺伝子発現を誘導する手段として我々はマイクロ波を利用した方法を確立し、甲状腺未分化癌から(癌)幹細胞を誘導する可能性を形態学的・分子生物学的に示した。マイクロ波照射(2450MHz、47℃)後、未分化癌の細胞形態が変化し、細胞接着が低下することが示された(spheroid形成)。さらにOct4遺伝子発現が有意に増加することが示され甲状腺(癌)幹細胞である可能性を示唆した。(癌)幹細胞の存在は今後の甲状腺再生の可能性を示すものである。

1 0 0 0 OA 愛着関連障害と愛着アプローチ ―「医学モデル」から「愛着モデル」へのパラダイムシフト―

- 著者

- 岡田 尊司

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.379-383, 2022 (Released:2022-09-01)

- 参考文献数

- 8

In recent decades, an increasing number of new psychotic and psychosomatic disorders have affected patients and therapists. These include chronic depression, borderline personality disorder, eating disorders, various types of addictions, dissociative disorders, ADHD, chronic pain disorders, and other psychosomatic disorders. All share a common feature ; they are all reportedly associated with insecure attachment and can be called “attachment-related disorders.” Attachment is physiologically based on the oxytocin system, and its dysfunction causes persistent and serious problems. According to the common medical model, doctors diagnose disease based on symptoms and alleviate symptoms by curing the disease. However, this model often fails in attachment-related disorders. This is because (1) people treated as patients are not always true patients ; (2) symptoms are not always true problems and offer shelters ; and (3) as symptoms and diagnoses change depending on the situation and developmental stage, the long lists of categorical diagnoses only confuse treatment. However, when one sees what is happening from the viewpoint of attachment, a clear understanding is gained. The fundamental problem underlying variable symptoms is dysfunction of the oxytocin system owing to damaged attachment. Therefore, it may be appropriate not to treat symptoms but improve insecure attachment, such as by improving the relationship with parental figures. I named this hypothesis “attachment model” and the treatment approach based on this model “attachment approach.”I have worked at the Kyoto Medical Training Center for Juvenile Delinquents for 20 years. Most inmates suffered insecure attachment, and difficulties doubled or tripled with psychotic and somatic diseases, amphetamine addiction, family problems, and crimes. However, the common medical approach was almost ineffective. Nevertheless, some patients overcame these difficulties and retrieved themselves by restoring their relationships with their parental figures.The aim of the attachment approach is to support parents as a safe base for their children and heal the damaged relationships between them. Counseling, cognitive work, skill training, and medications are sometimes applied to parents. This approach often causes significant changes. It is desirable to continue support even after a good relationship has been restored.Another attachment approach was developed for those who could not expect parental cooperation but wished to overcome insecure attachment by themselves. Programs composed of psychoeducation, cognitive and mentalization training, mindfulness, daily tasks, and homework were offered. Through step-by-step cognitive and practical exercises, the participants learned to observe things apart from their own viewpoints. Among the 93 patients who participated in more than ten sessions, 94% showed some improvement. However, there have been a few cases of deterioration. Although the evidence level is limited, considering the difficulty of these problems, this result provides hope.