- 著者

- 末森 明夫

- 出版者

- ろう教育科学会

- 雑誌

- ろう教育科学 : 聴覚障害児教育とその関連領域 = Soundless world : the Japanese journal of research on the deaf (ISSN:02871548)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.69-72, 2020-12

- 著者

- 末森 明夫

- 出版者

- ろう教育科学会

- 雑誌

- ろう教育科学 : 聴覚障害児教育とその関連領域 = Soundless world : the Japanese journal of research on the deaf (ISSN:02871548)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.13-24, 2020-06

- 著者

- Yuto NAKAMURA Yasushi SATO Naoki SHIDA Mahito ATOBE

- 出版者

- The Electrochemical Society of Japan

- 雑誌

- Electrochemistry (ISSN:13443542)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-00053, (Released:2021-05-12)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1

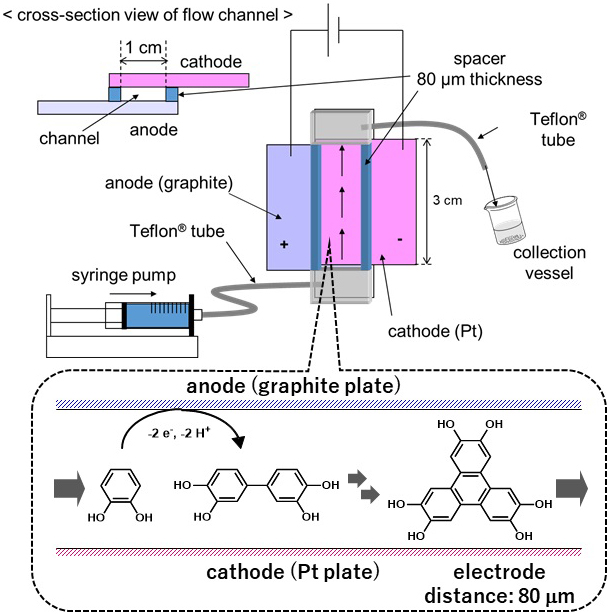

In this study, we report one step electrochemical trimerization of catechol to 2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphenylene (HHTP) for the first time. Electrochemical trimerization was demonstrated in a flow microreactor, which offers advantages for reaction screening owing to short reaction time and small reaction scale, as well as avoiding the further oxidation of HHTP. The use of 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP) as a solvent was essential for the efficient production of HHTP. Computational simulation, pKa calculation, and electrochemical measurements gave some important insights into the mechanism of the electrochemical oxidation of catechol in HFIP.

1 0 0 0 OA 新方式可変気筒ロータリコンプレッサの開発

- 著者

- 平山 卓也 平野 浩二 志田 勝吾 ジャフェット フェルディ モナスリ

- 出版者

- 公益社団法人 日本冷凍空調学会

- 雑誌

- 日本冷凍空調学会論文集 (ISSN:13444905)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.67-73, 2013-03-31 (Released:2014-03-31)

- 参考文献数

- 3

By having a mechanism to switch-off one of two cylinders, ”Dual Rotary Compressor” has become the best candidate to operate in wide range load condition. But the conventional mechanism still has some problems such as a decrease in efficiency in 2-cylinder operation, space-consuming pipe fittings and difficulties of application to highly-efficient models. We have developed a new mechanism which can solve those problems, and succeeded in commercialization for room air-conditioners. The new space-saving dual rotary compressor is more efficient 3% in APF than conventional model.

1 0 0 0 大学におけるデュアルユース技術開発とガバナンス ―日米比較から

- 著者

- 小林 信一 細野 光章

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.450-471, 2021-05-27 (Released:2021-05-22)

- 参考文献数

- 35

- 著者

- 細野 光章 小林 信一

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.384-386, 2021-05-27 (Released:2021-05-22)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 IR 時間と空間の分離を超える意識 : 臨死体験に関する一考察

- 著者

- 斉藤 忠資

- 出版者

- 広島大学総合科学部

- 雑誌

- 広島大学総合科学部紀要. III, 人間文化研究 (ISSN:09187782)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.1-15, 2003

通常の物質世界では、我々は時間と空間によって制約されている。時間は過去・現在・未来に分離され、我々は過去と未来に行くことは出来ない。また空間は距離によって分離されているので、ここにいると同時に別の場所にいることは出来ない。しかし、量子の世界には時間と空間による分離が存在しないことが現代物理学によって確証されている。一方臨死体験でも、この世界の時間と空間の制約から解放された自由な世界を垣間見たという体験例が報告されている。そこで時間と空間の分離を超える意識という視点から、両者の関連を考察してみたい。

1 0 0 0 古琉球

- 著者

- 沖縄県文化振興会史料編集室編

- 出版者

- 沖縄県教育委員会

- 巻号頁・発行日

- 2010

1 0 0 0 OA 自傷行為に及ぼす親子関係の歪みについて

- 著者

- 土居 正人 三宅 俊治 Masahito DOI Shunji MIYAKE

- 雑誌

- 吉備国際大学研究紀要(人文・社会科学系) = Journal of KIBI International University Humanities and Social Sciences

- 巻号頁・発行日

- no.29, pp.1-9, 2019-03-22

- 著者

- 松本 健太郎 佐野 伸之

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.329-335, 2021-06-15 (Released:2021-06-15)

- 参考文献数

- 12

作業療法では,対象者の生活行為がやり遂げられるように,意欲を引き出す支援が重要となる.今回,人工股関節全置換術後患者に対して,自己評定法に加えて半構造的面接法を併用することで,対象者の目標に対する意欲や生活行為への参加を高められた介入手順について報告する.リハビリテーションに関する達成動機尺度の得点から達成動機の状態を把握し,面接法により事例の作業参加につながる目標,行動計画,周囲のサポートについて合意形成した.その内容を視覚的に意識づけし適宜修正することで,事例の達成動機の向上や積極的な行動変容が窺えた.達成動機の観点から面接法を併用することで,サポート内容を明確化することが期待できる.

【背景・目的】マラリアは世界三大感染症の一つであり、近年は薬剤耐性原虫の出現から、新たな作用機序を有する新規薬剤の開発が急務となっている。このような背景のもと、当大村智記念研究所において、糸状菌Paracamarosporium属FKI-7019株の培養液からKozupeptin A(1)が単離された。1は抗マラリア活性を有し、新たな抗マラリア薬のリード化合物として期待される。そこで我々は、1の効率的な全合成と構造活性相関の研究に着手した。【方法・結果】すでに報告している疎水性タグAJIPHASE®️を用いた1の全合成経路1)では、C末端のアルデヒド形成におけるエピメリ化が課題となった。そこで、我々は新たな疎水性アンカー分子(2)をデザインした。従来、タグとアミノ酸との結合はエステル結合によるものだったが、この結合をWeinrebアミドタイプにすることで、還元によるタグの除去とアルデヒドの形成を一挙に行うことができると考えた。さらに2を用いることで、ペプチド合成の際固相合成では困難であったC末端の還元を克服し、液相合成中でのアルデヒド形成を様々な基質で簡便に行うことができると考えられる。HO-TAGa2)から2を導き、晶析による簡便な手法でペプチド鎖を伸長したのち、還元条件を種々検討し3を合成したことで、形式的に1の全合成を達成した。さらに、新たにデザインした2を用い、様々な誘導体を合成し構造活性相関研究を行ったので報告する。【参考文献】1) Y. Hayashi, et al., Organic Letters. 2019, 21 (7), 2180.2) H. Tamiaki, et al., Bull. Chem. Soc. Jpn. 2001, 74, 733.

- 著者

- 岩佐 健吾 延藤 遵 杉田 裕 兵藤 英明 松田 武 白土 博司 岩田 裕美子

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会 年会・大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, pp.769, 2007

海水系地下水環境下におけるベントナイト材料の基本特性への影響(膨潤性や低透水性の低下等)を把握するとともに,その影響を考慮して人工バリア設計における対応策として緩衝材・埋め戻し材の仕様(材料,配合等)変更を検討する。

1 0 0 0 開拓の群像

- 著者

- 北海道総務部行政資料室 編

- 出版者

- 北海道

- 巻号頁・発行日

- vol.中巻, 1969

1 0 0 0 OA パーキンソン歩行に対する自転車エルゴメーターの有用性について

- 著者

- 田中 利昌

- 出版者

- 社団法人 日本理学療法士協会近畿ブロック

- 雑誌

- 近畿理学療法学術大会 第50回近畿理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.111, 2010 (Released:2010-10-15)

【目的】 パーキンソン歩行の原因として左右の協調性運動障害が報告されている。さらに、パーキンソン患者に対して、エルゴメーター訓練を行った場合、協調性運動が行えない為にペダル駆動が障害されるとの報告もあることことから、歩行障害の原因には協調性運動が影響している可能性が考えられる。また、自転車エルゴメーター訓練によりすくみ足の改善が報告されているものもあり、ペダリング運動はパーキンソン歩行にも何らかの運動効果を与えると考えた。この実験ではパーキンソン歩行の分析とペダリング運動が与えるパーキンソン歩行への影響について調べ、自転車エルゴメーターの有用性を調べる事が目的である。 【方法】 自転車エルゴメーターを使用し時間5分の設定で毎週5回施行し、2ヶ月後に歩行に現れた変化を記録する。ペダル回転数/分の設定はしない。原疾患による日内変動を考慮し、薬効時間が最大の時にUPDRSを基準とし、自覚症状を判断基準に入れながら変動の差が少ない時に、時間と歩数、さらに10m歩行を計測し歩容の変化を記録する。対象者の年齢、合併症等を考慮し、最大心拍数はKarvonen係数によってその値以下で行えるように負荷無しの状態とする。 【説明と同意】 本研究は,ヘルシンキ宣言に基づき、対象者に対しては実験内容に関する十分な説明の上、同意の得られた者を対象として研究実施した。 【結果】 歩数・時間 対象者A 歩数41歩→32歩 時間23.19秒→15.22秒 対象者B 歩数40歩→33歩 時間20.91秒→16.67秒 対象者C 歩数33歩→30歩 時間15.77秒→15.41秒 重複歩距離 対象者A Rt40.00cm→50.90cm Lt40.00cm→52.30cm 対象者B Rt50.36cm→60.27cm Lt49.79cm→58.83cm 対象者C Rt58.14cm→67.69cm Lt60.43cm→67.76cm 足角 対象者A Rt11.80°→7.00°Lt27.00°→7.50° 対象者B Rt9.65°→9.69° Lt3.63°→3.35° 対象者C Rt20.35°→14.67° Lt15.13°→12.53° 歩容のバラツキ具合 3名共改善を示した 【考察】 今回の実験結果からは3名共に有意な差がみられた。左右対称の動きを常に同じ間隔で繰り返す事でペダル位置やクランクの距離を誤差修正しながら学習し、歩容に改善が見られるという結果に繋がったのではないかと考えられる。 パーキンソン歩行の原因は協調性障害等により、歩行中の重複歩距離を安定出来ない事である可能性が高く、今回の実験結果からは対象者には歩幅、重複歩に有意な変化が現れ、また一歩における歩容がそれぞれ安定した数値に近づいた為、自転車エルゴメーターはパーキンソン病における歩行障害を改善出来る一つの手段としては転倒リスクも少なく有用であると考えられる。 今後もまだまだ継続したデータ取得が必要であり、今回の結果についても全てのパーキンソン患者にも有用と当てはまるのか等についても症例を重ね検討していかなければならない。 【理学療法研究としての意義】 パーキンソン病は高齢者では100人に一人以上の割合で罹患する高有病率な疾患である。中脳黒質のドーパミン神経細胞が減少するため、線条体のドーパミン量が低下し、運動障害が生じる。運動障害の中で最も生活動作において影響の受けるものが歩行であり、歩行障害は患者の活動性を低下させ、歩行中の転倒の危険性を高める一因となる。また、患者本人には移動能力を奪うだけでなく、精神的負担を与えQOL低下にも大きく影響する。パーキンソン病の歩行を手軽にかつ安全に向上させる方法が普及すれば患者の大きなメリットとなる。

1 0 0 0 OA ニューラルネットの学習と進化

- 著者

- 松岡 清利

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.10, pp.843-847, 1993-10-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 14

1 0 0 0 OA コロナ禍を経た科学技術の未来-第11回科学技術予測調査フォローアップ-

- 著者

- 科学技術・学術政策研究所科学技術予測・政策基盤調査研究センター 科学技術・学術政策研究所科学技術予測・政策基盤調査研究センター

- 出版者

- 科学技術・学術政策研究所

- 雑誌

- 調査資料 (Research Material)

- 巻号頁・発行日

- vol.309,