1 0 0 0 不斉合成用生体触媒ライブラリーChiralscreen®

- 著者

- 林 素子 上田 桃子 山本 浩明

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.10, pp.699-702, 2014

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 音楽療法に関する文献の検討

- 著者

- 福田 博美 七條 めぐみ 神谷 舞 小川 真由子 髙木 久美子 松橋 俊太 武本 京子

- 出版者

- 愛知教育大学健康支援センター

- 雑誌

- Iris health (ISSN:13472801)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.9-14, 2019-12-31

音楽療法に関する文献検討は多く出されているが、国内の論文について経年的に数量を含めて検討された論文は見受けられない。本研究では、音楽療法についてどのような内容が経年的に語られているかCiNiiの文献タイトルから数量的に検討し、日本においては1955年に紹介された文献がCiNii上で確認され、かなり早くに医療・福祉領域で着目されていた。さらに、2000年以降論文数は100件を超えほぼ維持してきていた。そして近年の傾向を2000年以降の論文から質的に確認し、EBMに基づく音楽療法に向けての量的研究と「演繹的・機能的」研究との相互補完となる研究の必要性が指摘されていた。今後は音楽の生態への影響を含め、さらなる研究の発展が期待された。

1 0 0 0 OA 日本の大学における広報教育の現状 2019 年調査の結果と考察

- 著者

- 伊吹 勇亮 国枝 智樹

- 出版者

- 日本広報学会

- 雑誌

- 広報研究 (ISSN:13431390)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.48-57, 2021 (Released:2021-06-10)

本研究では、2019 年 2 月に実施したアンケート調査の結果に基づき、日本の大学で実際に教えられて いる広報の教育内容と、新入社員の広報実務家が備えているべきこと(広報の知識、技術、能力)との間に 相違があるのかを分析した結果を示す。調査の結果、「授業で提供している」「新入社員の広報実務家が備 えているべき」のいずれの設問についても、能力が最も重視され、その次に知識、技術となっていた。また、 授業ではどの項目についても新入社員に求められる水準まで提供できていないことが判明した。

1 0 0 0 OA 愛知大学創設期における卒業生の在学状況とその後の軌跡―昭和34年卒業生まで―

- 著者

- 藤田 佳久

- 出版者

- 愛知大学東亜同文書院大学記念センター

- 雑誌

- 同文書院記念報

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.93-226, 2021-03-31

1 0 0 0 肺多発癌の臨床的検討

- 著者

- 横尾 直樹 山本 和良 中村 潤一郎 本田 淳 上杉 昌章 斎藤 知行

- 出版者

- 日本腰痛学会

- 雑誌

- 日本腰痛学会雑誌 (ISSN:13459074)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.111-116, 2003

- 被引用文献数

- 3

18歳以上の女性ダンサー282名(プロ109名,アマチュア173名)を対象に,腰痛に関するアンケート調査を行った.バレエ歴はプロ23年,アマ15年と有意にプロが長く,週平均レッスン時間はプロ11時間,アマ6時間,年間舞台回数はそれぞれ12回,2回と有意にプロが多かった.腰痛はプロの92%,アマの84%に認めた.プロではそのうち43%がレッスンに支障のある痛みで,10%に休職の経験があった.腰痛の部位はプロ,アマともに有意に下位腰部,左側優位が多く,腰痛を誘発する動作は腰椎伸展時が最も多かった.病院,医院への受診は10%と低率であった.プロダンサーはバレエ歴が長く,十分トレーニングを積んでいるにもかかわらず,アマチュアに比べ休職率が高いなど腰痛が重度であり,腰背部のoveruseが原因の1つと考えられた.慢性的な腰痛や強い腰痛のあるダンサーは,分離症や疲労骨折などが存在する可能性があり,整形外科医による検診や,定期的なメディカルチェックなどが必要であると考えた.

1 0 0 0 放射線の指導事例:-高校「物理基礎」において-

- 著者

- 鶴岡 森昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会研究会研究報告

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.5-8, 2015

2015 年 3 月上旬、高校「物理基礎」最後の 2 時間を使って放射線に関する授業を実施した。この教材は 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴って起った福島第一原子力発電所事故による放射線漏れの緊急事態に直面し、当時の勤務高校の物理授業で自主編成し実施したものを基にしている。放射線の単位、放射線の所在、放射線の識別、放射線の利用、放射線の被害と防護に関する理解を促すことをねらいとした。本論考ではその実施前と実施後の調査結果も紹介する。

1 0 0 0 3.11東北地方太平洋沖地震後に検出された放射性希ガス

- 著者

- 佐藤 佳子 熊谷 英憲 岩田 尚能 柴田 智郎 丸岡 照幸 山本 順司 鈴木 勝彦 西尾 嘉朗

- 出版者

- 一般社団法人日本地球化学会

- 雑誌

- 日本地球化学会年会要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.72, 2011

3.11の巨大地震の後、福島第一原発の事故により放射性希ガス放出が予想された。そこで、放射性希ガスを四重極質量分析計で測定し、希ガス存在度の変化の検証を試みた。Ar-41, Ar-39, Kr-85, Xe-133などの希ガスが安定な希ガス同位体に対して10倍以上に増加したことが地震後の測定で明らかになりつつある。地震による安定な希ガス同位体の放出を差し引いて、放射性希ガス存在度の変化について報告する。

- 著者

- 橋本 裕子 高田 真希 坂巻 たみ 久保 暢宏 村嶋 恵 大堀 菜摘子

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.293-294, 2011

- 参考文献数

- 1

東北大震災により引き起こされた原子力発電所の放射線漏れに対し,関東地方でも子育て中の母親を中心に不安が蔓延した.連日報道される科学情報の量は非常に多いことから,このような漠とした不安や被災者に対する風評被害の原因は,科学情報の量ではなく,それらに対する理解の不足であると仮定し,理解の深まりが不安の解消あるいは軽減につながることを目的に大人向けイベントを開発・実施した.本イベントでは,放射線の基礎知識を理解するために,放射線の観察や計測の体験,不安や疑問の質問時間を設けるなど,体験性と双方向性を重視したプログラムとなるよう工夫した.約一ヶ月間で,関東地方の児童館を中心に15回開催し,311名の参加者があった.そのうち約200名のアンケートを解析した.その結果,参加者の中心は20〜30代の女性であり,印象に残った内容は,会場の放射線量の測定,簡易実験,基礎講義,Q&Aの順に続き,観察や体験の重要性が示唆された.また,本イベントにより,放射線の基礎理解が進み,不安はある程度軽減されたものの,子どもを対象とした同様のイベントと比較すると,軽減量は少なく,大人に対する科学教育において,変化や影響を促すためには,知識習得以外にも必要な要素があることが,課題として明らかになった.

窒素施肥量 (10a当たり0, 10, 50および100kg)がメヒシバおよびスベリヒユの生育と種子生産構造に及ぼす影響を調べた。<br>1) 窒素レベルの増加につれて2草種の生長量は一般に増大するが, 栄養生長期の調査で, スベリヒユは茎長, 葉数, 全乾物重およびがい果数がN-50区で最高値を示し, メヒシバでは稈長および全乾物重だけがN-50区で最高値を示した。<br>2) 一方, 成熟期の調査で, スベリヒユは千粒重を除いたすべての形質がN-50区で最高値を示したが, メヒシバでは穂当たりの種子粒数, 種子重および千粒重がN-10区で最高値を示し, 個体当たり穂数はN-50区に最高値がみられた。<br>3) 多数の形質について表現型可変性変異を調べたが, メヒシバはスベリヒユに比べて一般に大きく, 特に個体当たり穂数および種子粒数で顕著であった。そして, 両草種の千粒重はいずれも低い変異を示した。<br>4) 再生産効率については, 2草種とも窒素レベルの増加に伴い増加する傾向にあるが, メヒシバではN-50区, スベリヒユではN-100区で最高となり, その値は25.3%と28.2%であった。<br>5) 処理区内の個体変動を求めたが, メヒシバではN-0区, スベリヒユではN-0, N-100区で個体変動が増加した。すなわち, 一般の圃場条件とは異なる無窒素と窒素過多の条件下で個体間の反応に差が生じ, 生育が不均一になることが観察された。<br>6) 以上の結果をもとにして, 雑草の環境適応上の問題を考察した。

雑草の環境適応のメカニズムを明らかにする一環として, 本実験ではメヒシバ, スベリヒユを供試し, 密度条件の差異がこれら2草種の生育と種子生産構造に及ぼす影響を調べた。密度条件はa/2,000ワグネルポットにメヒシバで5, 20, 50および100個体, スベリヒユで5, 20, 45および65個体のそれぞれ4条件とした。<br>1) 密度の増加によってスベリヒユは栄養生長期, 成熟期を通して, 10%前後の枯死個体が認められたが, メヒシバでは全く認められなかった。<br>2) 2草種とも, 個体当たりの生長量は密度の増加に伴って減少し, 最高・最低密度間の差異は栄養生長期より成熟期で増大した。<br>3) 種子生産量およびその構成要素のうち個体当たりの穂数 (メヒシバ) あるいははがい果数 (スベリヒユ), 種子重, 種子粒数は密度の増加に伴って減少したが, 1穂あるいは1がい果当たりの種子粒数, 種子重はメヒシバでは20個体区, スベリヒユは5個体区に最高値があった。<br>4) 各形質の表現型可変性の変異を密度に対する回帰係数によって比較したが, スベリヒユがメヒシバに比較して表現型可変性が大であった。<br>5) 2草種の再生産効率を求めたが, メヒシバがスベリヒユに比較して高く, スベリヒユで密度の増加によって減少する傾向が認められた。<br>6) 2草種の生長量について各密度区内の個体変動を調査したが, 密度の増加に従い個体変動は増大する傾向が認められた。<br>7) メヒシバは密度の増加に対し, 区内の個体変動は少なく, 平均的な個体と個体数を確保し, 一方, スベリヒユは個体間の競合によって生き残った個体の再生産力によって, それぞれ単位面積当たりほぼ一定の生産を維持しているのが認められた。

- 著者

- 寺澤 輝雄 浅野 紘臣 広瀬 昌平

- 出版者

- 日本雑草学会

- 雑誌

- 雑草研究 (ISSN:0372798X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.14-18, 1981

- 被引用文献数

- 1

メヒシバ, スベリヒユを土壌の最大容水量に対して12, 25, 50, 100%の4条件下で全生育期間を通してa/2,000ポットで栽培し, 土壌水分の差異が両草種の生育と種子生産構造に及ぼす影響を調査した。<br>1) 栄養生長期, 成熟期を通して, 過湿と過乾に対する両草種の反応は異なっており, メヒシバは過乾条件で, スベリヒユは過湿条件で生長がより大きく抑制された。<br>2) 栄養生長期の地上部乾物重で最大生長を示す最適水分条件はメヒシバでは50%区であり, スベリヒユでは25%区であった。<br>3) 両草種の穂あるいはがい果当たりの稔実種子生産量は4処理条件下で, ほぼ一定であり, 土壌水分の変化による個体当たりの種子生産量の差異は個体当たり, 穂数あるいはがい果数の増減によるものであった。<br>4) 土壌水分の差異によるCREの変化は, メヒシバで3~4%の範囲にあり, 一方, スベリヒユでは15~20%であって, スベリヒユはメヒシバに比べCREが高かった。<br>5) 両草種の形質の土壌水分に対する表現型可変性は生長量の形質に関しては, スベリヒユの分枝数を除いて, 一般にメヒシバがスベリヒユに比べて高く, 成熟期の種子生産形質については, メヒシバの穂数を除いて, 一般に, スベリヒユがメヒシバに比べて高かった。<br>6) 最適水分条件下でメヒシバは穂数, スベリヒユはがい果の増加によって個体当たり種子数の拡大生産を確保し, 不適当な条件下でも, 両種は得られた穂あるいはがい果に稔実した種子を確実に着生し, 最低限の生存を確保していることが明らかにされた。

1 0 0 0 テル・ゼロールと海の民:その関連づけの正否について

- 著者

- 宮崎 修二

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.57-82, 2003

In the research of ancient Palestine, Tel Zeror, located in the northern Sharon plain, is generally considered to be a site once occupied by the Sikil Sea People (formerly known in the scholarship as Tjekker) in the early Iron Age. The examination of artifacts brought from mid 1960s excavations of Tel Zeror, some of which are examined here for the first time, reveals that the site's ethnic association with the Sikils is not sufficiently supported, despite the fact that some “Philistine” indicators, such as the lion-headed cup, or “rhyton”, and bottle pyxis were found at the site. The material culture revealed by the early Iron Age layers, including collared-rim pithoi, fails to demonstrate that a certain ethnic group was dominant among the population of Tel Zeror in this period. Furthermore, the common assumption that a fortress that once stood at Tel Zeror that dates back to the late 11th century BC was built by the Sikils is belied by the fact that recent excavations at nearby Dor indicate that the Sikil's settlement there had been destroyed before the fortress was constructed at Tel Zeror.<br>The history of the northern Sharon plain in the late 11th century BC should not be characterized chiefly in terms of Philistine material culture. The local Canaanite tradition still existed, and “Phoenician” influences had started to emerge. The Philistine, or Sea Peoples, culture only played a limited role outside the southern coastal plain, with the probable exceptions of coastal cities in the north, like Dor and Akko. It is more likely that the basic cultural character of early Iron Age Tel Zeror belonged to the continuity of the local tradition. New elements, which can possibly interpreted as belonging to the Sea Peoples, do not have any significance in the material culture of early Iron Age Tel Zeror, particularly in the late 11th century BC. Archaeologically, the Sikil's dominance over the northern Sharon plain cannot be demonstrated in the way most scholars have come to accept.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1134, pp.48-52, 2002-03-25

香港の朝6時——香港島の中心部からやや北東に外れたノースポイントの一角にある米CNNの香港プロダクションセンターで、「CNNインターナショナル」の新番組「ニュース・ビズ・トゥデイ」の放送が始まった。 香港プロダクションセンターのニュース番組責任者、トッド・スペンサー氏がプロデューサーに細かい指示を出しながら、コントロールルームで進捗状況をじっと見守る。

1 0 0 0 戦後復興から, 国として官としての50年

- 著者

- 伊原 義徳

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌 = Journal of the Atomic Energy Society of Japan (ISSN:00047120)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.266-271, 2004-04-30

- 参考文献数

- 20

<p> 敗戦後, 禁止されていた我が国の原子力研究開発は,「アトムズ・フォア・ピース」の呼び掛けによる原子力平和利用の波に乗り, 1956年の原子力基本法の制定, 発電炉の導入と活発化した。研究が進むにつれて, 国産動力炉開発の必要性が認められ, 動力炉・核燃料開発事業団が設立された。他方, 原子力船の開発は, 放射線漏れで停滞し, 十数年後にようやく実験航海を達成した。動燃は, 高速炉でナトリウム漏れを起こし, 対応を誤ったため体制見直しとなった。原子力は安全から安心への時代となり, 誤報問題への対応が重要となった。原子力施設の安全実績は十分確立されているが, 日本文化の特殊性により, それが十分理解されていない。我が国では, 原子力発電が基幹エネルギー源として定着し, 原子力技術は世界最高水準である。不祥事により意気が阻喪することのないよう, 関係者の奮起を望む。</p>

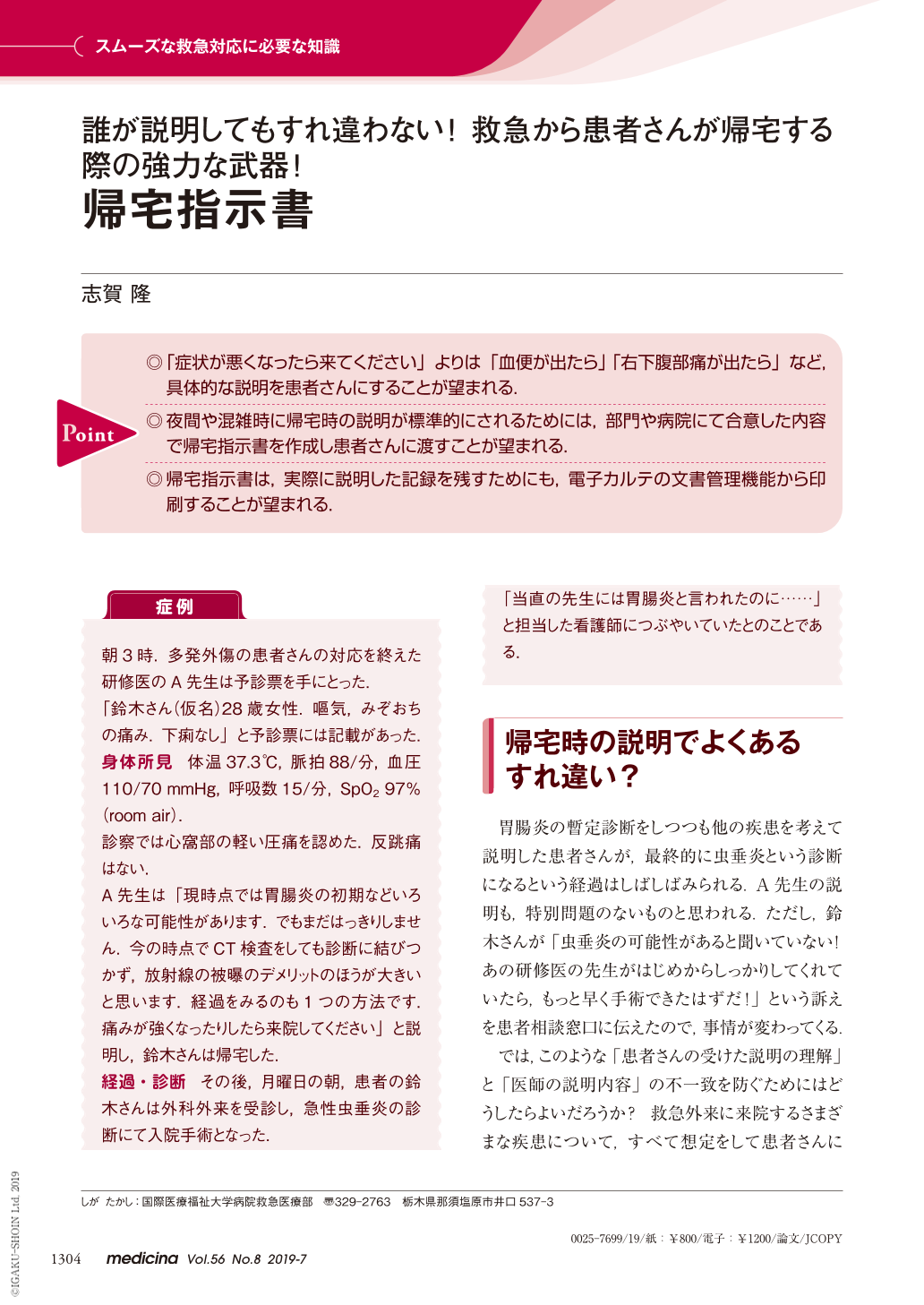

1 0 0 0 OA 29pWD-1 ニュートンの万有引力則の矛盾(回転と波動)(領域11)

- 著者

- 金澤 喜平

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 59.1.2 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.315, 2004-03-03 (Released:2018-03-03)

1 0 0 0 OA 消毒と滅菌

- 著者

- 谷野 雅昭

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.5, pp.702-705, 2017-09-15 (Released:2017-10-20)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

現代医療,とりわけ手術において,消毒・滅菌が極めて重要であることは誰もが認めるところであろう.しかしながら,われわれ医師を含めた医療従事者はその教育を十分に受けてきたとは言い難い現実がある.麻酔科医にとっては非常に身近なものであるにもかかわらず,消毒については十分な知識を有しているとは言えない状態で,滅菌に至ってはほとんど何も知らないままでいる人が大半ではないだろうか.消毒・滅菌について,それらの定義や分類をはじめとして,その本質を理解するために必要な基礎的な知識を述べる.