1 0 0 0 東海道新幹線の電気設備

- 著者

- 国松 賢四郎

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.879, pp.2061-2064, 1961

1 0 0 0 東海道新幹線試作電車の概要

- 著者

- 西尾 源太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:00214728)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.532, pp.688-695, 1963

1 0 0 0 新幹線用高速電動列車と基礎研究

- 著者

- 加藤 一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:00214728)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.528, pp.125-132, 1963

1 0 0 0 OA 初期生命進化のキープロセス「コマチアイト-水反応」の定量的解明

- 著者

- 中村 謙太郎

- 出版者

- 独立行政法人海洋研究開発機構

- 雑誌

- 若手研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2011

本研究課題は、コマチアイトの広範な組成とその時代変化が蛇紋石化反応に与える影響を明らかにすることを目的として行われた。その結果、(1)変質による水素の発生量は、MgO含有量20~25 wt%で明瞭に切り替わり、これ以上では10mmol/kgオーダーの水素が生ずるのに対して、これ以下ではサブmmol/kgオーダーの水素しか生じないこと、(2)コマチアイトのAl組成は、自然に存在が知られているバーバートンタイプからゴルゴナタイプまでの範囲では、水素発生量に大きな影響を与えないこと、(3)カンラン岩は300℃で水素発生量が最高値に達して、それより高温では水素発生量が急激に減少するのに対して、コマチアイトは350℃で水素発生量が最高値に達し、400℃でもあまり下がらないことが明らかとなった。

1 0 0 0 OA ツシマヤマネコの交通事故遭遇個体の齢構成

- 著者

- 中西 希 伊澤 雅子 寺西 あゆみ 土肥 昭夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.39-46, 2010-05-30 (Released:2018-02-01)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

1997年から2008年に交通事故に遭遇したツシマヤマネコ42個体(オス21個体、メス21個体)について、歯の萌出・交換状態と体サイズ及びセメント質年輪を用いて年齢査定を行い、交通事故と年齢の関係について分析した。また、栄養状態についても検討を試みた。交通事故遭遇個体の年齢は0歳から9歳であった。全体の70%以上が0歳で、2〜4歳の個体は確認されず、残り30%近くは5〜9歳の個体であった。交通事故の遭遇時期は、5〜9歳のオスでは2〜6月と9月であったのに対し、0歳のオスでは9月から1月に集中していた。0歳メスは11月に集中していた。0歳個体の事故が秋季から冬季に集中していたことから、春に生まれた仔が分散する時期に、新たな生息環境への習熟や経験が浅く、車への警戒が薄いため、事故に遭遇しやすいこと、また、分散の長距離移動の際に道路を横断する機会が増えることが要因と考えられた。栄養状態に問題のない亜成獣や定住個体が交通事故で死亡することは、個体群維持に負の影響を及ぼすと考えられた。

1 0 0 0 OA 葉菜類浅漬けのビタミンCについて

- 著者

- 三宅 紀子 酒井 清子 遠藤 知江美 笠原 範子 中山 麻世 野口 佳奈 倉田 忠男

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 創立40周年日本調理科学会平成19年度大会

- 巻号頁・発行日

- pp.64, 2007 (Released:2007-08-30)

【目的】 生活習慣病の予防にビタミン、食物繊維などを豊富に含む野菜の摂取の重要性は高まっている。浅漬けは日本型食生活によく合う調理・加工法であるが、これまで浅漬けのビタミンC(VC)に関する研究はほとんど行われていない。本研究ではキャベツを用いた浅漬けモデル系における浅漬けのVC含量に対する漬け液中の調味料の影響について調べた。さらに漬物製造過程でVCを添加することにより積極的にVC含量を高め栄養性を向上させた浅漬けの可能性についても検討した。 【方法】 調味料の影響については、市販のキャベツを4種類の調味料(グルタミン酸ナトリウム、食酢、ソルビトール、醤油)をそれぞれ添加した漬け液(食塩濃度;5.5%)に4℃で約18時間漬けて浅漬け試料とした。またVC添加の浅漬けについては、漬け液(食塩濃度;5.5%)に0.1~2%のVCを添加して同様に漬けた。浅漬け中のVC量はHPLC法で測定した。 【結果】 漬け液中の各種調味料の影響についてはグルタミン酸ナトリウム、ソルビトール、醤油は影響を及ぼさなかったが、食酢を添加した場合に対照(食塩のみ)と比較してVC含量が約30%減少し、逆に食塩含量は約1.3倍高くなった。食酢を添加した場合、浅漬け後の漬け液中に、キャベツ中のVC含量の約20%に相当するVCが認められた。酢酸が植物組織の構造変化をもたらし、VCの溶出および食塩の浸透を増加させた可能性が示唆された。また、キャベツ浅漬けモデル系で漬け液にVCを添加したところ、1%および2% VC添加により浅漬け中のVC含量はそれぞれ約200 mg/100g 、400 mg/100gに増加した。1%VC添加試料の嗜好性について官能評価を検討中である。

1 0 0 0 OA 膜結合型ヒドロゲナーゼの酸素耐性機構の解明

- 著者

- 庄村 康人 樋口 芳樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.082-085, 2013 (Released:2013-03-28)

- 参考文献数

- 14

Hydrogenases play crucial roles in the hydrogen metabolism by catalyzing the production and decomposition of H2. The membrane-bound [NiFe]-hydrogenase is a representative member of O2-tolerant hydrogenases, but the mechanism of which is poorly understood. Recently, we and other groups have reported the crystal structures of membrane-bound [NiFe]-hydrogenases, which revealed an unprecedented structure of one of three iron-sulfur clusters in the enzyme. Together with the spectroscopic study that shows the unique iron-sulfur cluster takes three oxidation states under physiological redox potentials, we concluded that the iron-sulfur cluster plays a key role in the O2-tolerant mechanism of the membrane-bound [NiFe]-hydrogenase.

1 0 0 0 OA 〈講演録〉 中井家文書に見る仙台藩の災害

- 著者

- 佐藤 大介

- 出版者

- 滋賀大学経済学部附属史料館

- 雑誌

- 滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要 (ISSN:02866579)

- 巻号頁・発行日

- no.第50号, pp.1-22, 2017-03

- 著者

- 永長 幸雄 大谷 幸宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.11, pp.543-546, 1989

- 被引用文献数

- 2

水及び有機相に窒素を通じて溶媒抽出操作を行い,その抽出溶液中でCu(II)及びFc(III)を微分パルスポーラログラフィーにより同時定量する方法を検討し,生体標準物質の分析に適用した.電解セルに両金属イオンを含む水溶液を採り,3.0mol dm<SUP>-3</SUP>酢酸ナトリウム溶液2.0cm<SUP>3</SUP>,20%(w/v)トリクロロ酢酸溶液0.5cm<SUP>3</SUP>及び純水を加えて全量を4.0cm<SUP>3</SUP>とする.これに0.05 mol dm<SUP>-3</SUP><I>N</I>-ベンゾイル-<I>N</I>-フェニルヒドロキシルアミンと0.1mol dm<SUP>-3</SUP>過塩素酸テトラブチルアンモニウムを含む1:3酢酸エチル-アセトニトリル混合溶液2.0cm<SUP>3</SUP>を加え,窒素を7分間通じて溶媒抽出と除酸素を行う.分相後,有機相中に三電極を差し込んで微分パルスポーラログラフィーを行うことにより,水相中の0.05~2.0μgcm<SUP>-3</SUP>Cu(II)及びFe(III)が同時定量できた.本法を用いて,NBS生体試料Bovine Liver及びCitrus Leaves,ヒト血清中のCu及びFcを定量しほほ満足できる結果を得た.

1 0 0 0 OA 明治30年の宮内省式部職雅楽部

- 著者

- 塚原 康子

- 出版者

- 東京藝術大学音楽学部

- 雑誌

- 東京藝術大学音楽学部紀要 (ISSN:09148787)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.89-112, 2005

1 0 0 0 OA 阪南大学/英語多読本案内(電子ブック・電子書籍・英語学習関係コーナーを含む)

- 著者

- 阪南大学 図書館

- 著者

- S.M.D.T ランブクピティヤ Rambukpitiya S.M.D.T

- 出版者

- 久留米大学外国語教育研究所

- 雑誌

- 久留米大学外国語教育研究所紀要 = Bulletin of the Institute of Foreign Language Education Kurume University (ISSN:13406175)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.47-86, 2021-03-31

スリランカ人日本語学習者の感謝に値する場面についての理解及び感謝の言語表現についての使用は中間言語的なものであり、その原因の一つはスリランカで使用されている日本語の教科書にあると考えられる。そこで本研究では、スリランカで開発・出版され、高校生を対象としている教科書『スリランカ高校日本語A レベル サチニさんといっしょ』Part1と2から、日本語母語話者なら言語で感謝を表すだろうと考えられるが感謝表現が見られない会話場面を、①先行研究の指摘と参照、②日本で出版された教科書の類似した会話場面と比較、③日本語母語話者の意見の収集という3つの方法で分析した。分析の結果、教科書の改善に重要な点として、『サチニ』には、場面を理解するために必要不可欠な人間関係、場、状況設定などについての情報が不足していること、感謝を表す場面で見られる謝罪型表現の記載がないこと、感謝を課題として扱っていないことを明らかにした。

1 0 0 0 OA 女役者という存在とその歴史的位置づけ : 中村歌扇の芸歴を通して

- 著者

- 土田 牧子

- 出版者

- 東京藝術大学音楽学部

- 雑誌

- 東京藝術大学音楽学部紀要 (ISSN:09148787)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.67-85, 2012

- 著者

- 秋山 正行 片倉 友義 渡邊 武俊 今吉 有理子 池田 三知男 市橋 信夫 大西 正展 岩渕 久克

- 出版者

- 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 : Nippon shokuhin kagaku kogaku kaishi = Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.76-83, 2012-02-15

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

(1) ゲーブルトップ紙容器の透過香気成分を捕集するガラス製装置を作製した.<BR>(2) グレープティーの透過香気成分の捕集条件を検討した結果,SPMEファイバー種:PDMS/DVB,捕集温度:10℃,捕集時間:30分間,捕集タイミング:24時間静置後,に設定した.<BR>(3) ノンバリアとバリア容器種間で,香気成分量に差が認められるグレープティーの透過香気成分を明らかにした.特にエステル類において差が顕著であった.<BR>(4) 容器種間で透過香気の匂い強度が顕著に異なる,6種の匂い成分(ethyl 2-methylpentanoate, ethyl butanoate, ethyl 2-methylbutanoate, ethyl 3-methylbutanoate, ethyl 2-methylpentanoate, methyl anthranilate)を明らかにした.

1 0 0 0 IR 小学校社会科におけるメタ・ヒストリー学習 : 「県民の日」の授業

- 著者

- 佐藤 貴史 服部 一秀

- 出版者

- 山梨大学教育学部附属教育実践総合センター

- 雑誌

- 教育実践学研究 : 山梨大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 = Journal of Applied Educational Research (ISSN:18816169)

- 巻号頁・発行日

- no.25, pp.227-244, 2020-03

本稿は,小学校社会科の歴史教育において,社会の中の歴史に関するメタ・ヒストリー学習を既存の有り様の分析に留めず,望ましい在り方の判断まですすめることができるか,どうすればすすめることができるかについて,授業開発を通して検討するものである。山梨県内の公立小学校において,明治前期に関するヒストリー学習の指導の後,明治初期における山梨県の誕生に因んで設けられた県民の日に関するメタ・ヒストリー学習の指導を計画・実践し,それを省みて吟味・改善することにより,小学校社会科の歴史教育におけるメタ・ヒストリー学習の可能性を明らかにしている

1 0 0 0 OA 保育所における子どもの愛着形成の理解と支援 その3

- 著者

- 池田 佐輪子 楠 凡之

- 出版者

- 北九州市立大学文学部

- 雑誌

- 北九州市立大学文学部紀要, 人間関係学科 (ISSN:13407023)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.17-39, 2021-03

本稿では“知的には境界域にある自閉症スペクトラム障害の子ども”の事例を取り上げ、専門機関との連携と就学に向けての支援の課題を検討した。今回の研究を通して、専門機関との連携が発達支援に重要かつ有効な役割を果たしたこと、今後の課題として、そこから小学校へと引き継ぐための就学支援のあり方を構想していくことの重要性を提起した。

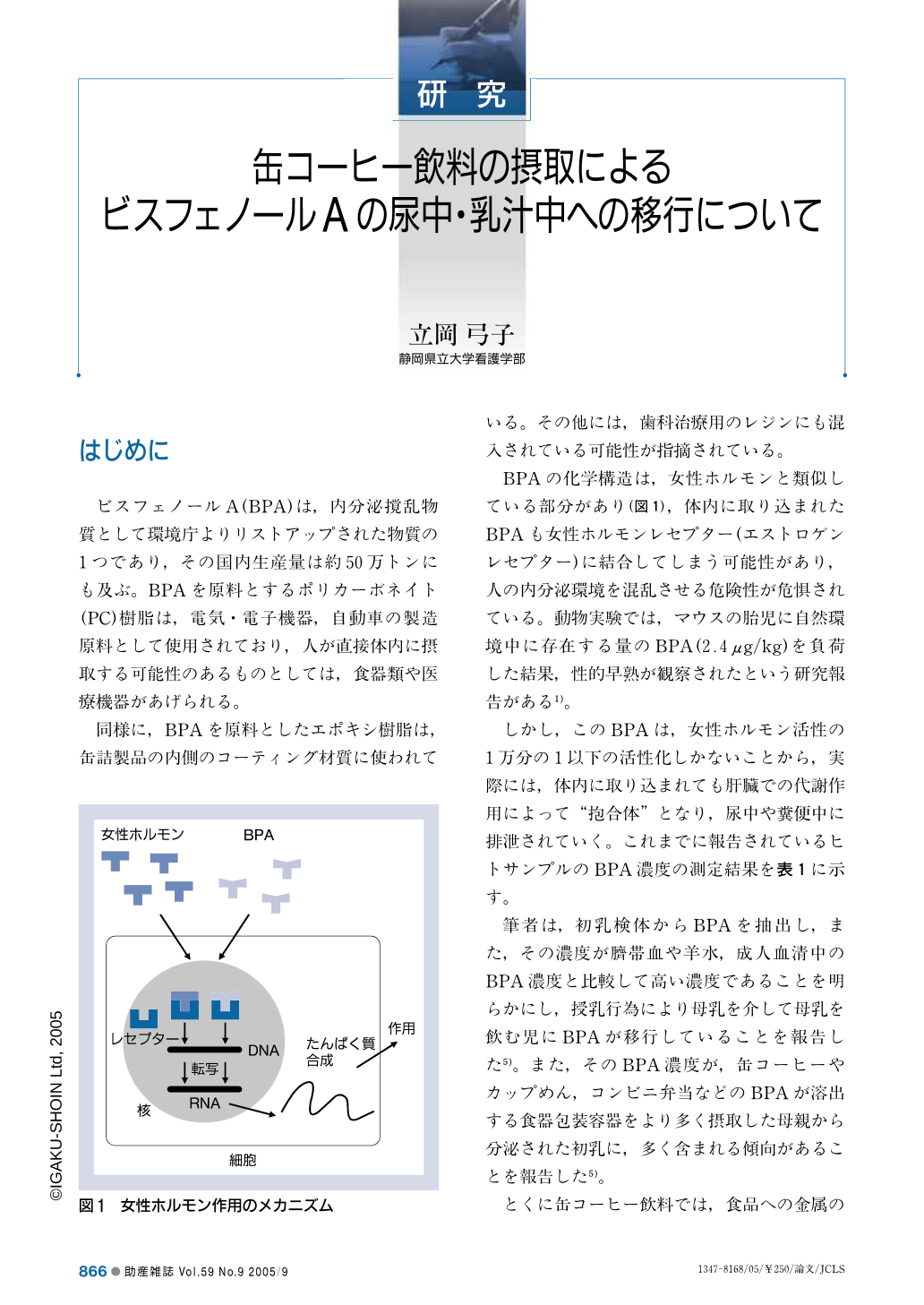

はじめに ビスフェノールA(BPA)は,内分泌撹乱物質として環境庁よりリストアップされた物質の1つであり,その国内生産量は約50万トンにも及ぶ。BPAを原料とするポリカーボネイト(PC)樹脂は,電気・電子機器,自動車の製造原料として使用されており,人が直接体内に摂取する可能性のあるものとしては,食器類や医療機器があげられる。 同様に,BPAを原料としたエポキシ樹脂は,缶詰製品の内側のコーティング材質に使われている。その他には,歯科治療用のレジンにも混入されている可能性が指摘されている。 BPAの化学構造は,女性ホルモンと類似している部分があり(図1),体内に取り込まれたBPAも女性ホルモンレセプター(エストロゲンレセプター)に結合してしまう可能性があり,人の内分泌環境を混乱させる危険性が危惧されている。動物実験では,マウスの胎児に自然環境中に存在する量のBPA(2.4μg/kg)を負荷した結果,性的早熟が観察されたという研究報告がある1)。 しかし,このBPAは,女性ホルモン活性の1万分の1以下の活性化しかないことから,実際には,体内に取り込まれても肝臓での代謝作用によって“抱合体”となり,尿中や糞便中に排泄されていく。これまでに報告されているヒトサンプルのBPA濃度の測定結果を表1に示す。 筆者は,初乳検体からBPAを抽出し,また,その濃度が臍帯血や羊水,成人血清中のBPA濃度と比較して高い濃度であることを明らかにし,授乳行為により母乳を介して母乳を飲む児にBPAが移行していることを報告した5)。また,そのBPA濃度が,缶コーヒーやカップめん,コンビニ弁当などのBPAが溶出する食器包装容器をより多く摂取した母親から分泌された初乳に,多く含まれる傾向があることを報告した5)。 とくに缶コーヒー飲料では,食品への金属の溶出や味の変化を抑制するために,内面がBPAを使用したエポキシ樹脂や塩化ビニル樹脂による塗装,またはポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムの貼り合わせがなされている。そのうち,エポキシ樹脂には原料として,塩化ビニル樹脂には安定剤としてBPAが使用されていることから,BPAが塗膜中に残存しコーヒー飲料中に移行している6)。 今回,BPAが体内に摂取されてから乳汁中への移行,および尿中に排泄されるまでの体内動態を明らかにする研究に取り組んだので報告する。

- 著者

- Kenji Ito Hiroyuki Shibaike

- 出版者

- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology

- 雑誌

- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.100-108, 2021-05-27 (Released:2021-06-11)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 8

The golden mussel Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) is an invasive freshwater bivalve species that exerts harmful effects on the environment, as well as man-made structures, such as water-treatment systems. By using conventional sampling methods, it is difficult to detect mussels under low-density conditions; however, environmental DNA (eDNA) analysis may be a rapid and efficient method for monitoring this aquatic organism. In this study, we conducted surveys based on the eDNA analysis of L. fortunei in 15 farm ponds in Japan and compared the results with those of two conventional survey methods, visual census and plankton larval survey, to clarify the effectiveness of eDNA analysis for field surveys of L. fortunei. Primers and a probe specific to L. fortunei were developed, and a method for analysis was established. In the laboratory experiments, the species eDNA was detected in all water tanks containing the mussels, and the concentration of eDNA was high in the experimental tank that had high density of L. fortunei. In the field survey, L. fortunei eDNA was detected in all ponds where the mussels were found by conventional survey, and low concentrations of eDNA were also detected in several ponds where no L. fortunei were found by traditional methods. These results suggest that eDNA analysis has greater sensitivity for the detection of L. fortunei in farm ponds than that of conventional methods. Environmental DNA surveys have little impact on water management and are suitable for surveys at water facilities that have not yet been damaged by the mussels.