1 0 0 0 OA 双生児法による知能の遺伝性に関する研究

The twin study method is considered to be the most reliable one in order to study hereditary and environmental influences upon the development of intelligence. Six kinds of group intelligence tests were given to 543 MZ and 134 DZ twin pairs. The results obtained from these tests and their sub-tests told that MZ twins had higher degree of comformity than DZ twins. The evidence indicated heredity control for some function that determined intelligence test scores, though some differences were seen in the power. The following subtests showed a strong heredity influence : 1. a test that required rapid mental activities 2. a test taht involved verbal remembrance 3. a test that involve numbers and calculation 4. a test that involved recognition of the figure place in various forms. On the other hand a test that had something to do with past experiences showed less strong heredity influecne. These results might enable us to approach to the sub-functions taht constitute general intelligence.

- 著者

- 奈良県立橿原考古学研究所編

- 出版者

- 奈良県立橿原考古学研究所

- 巻号頁・発行日

- 2003

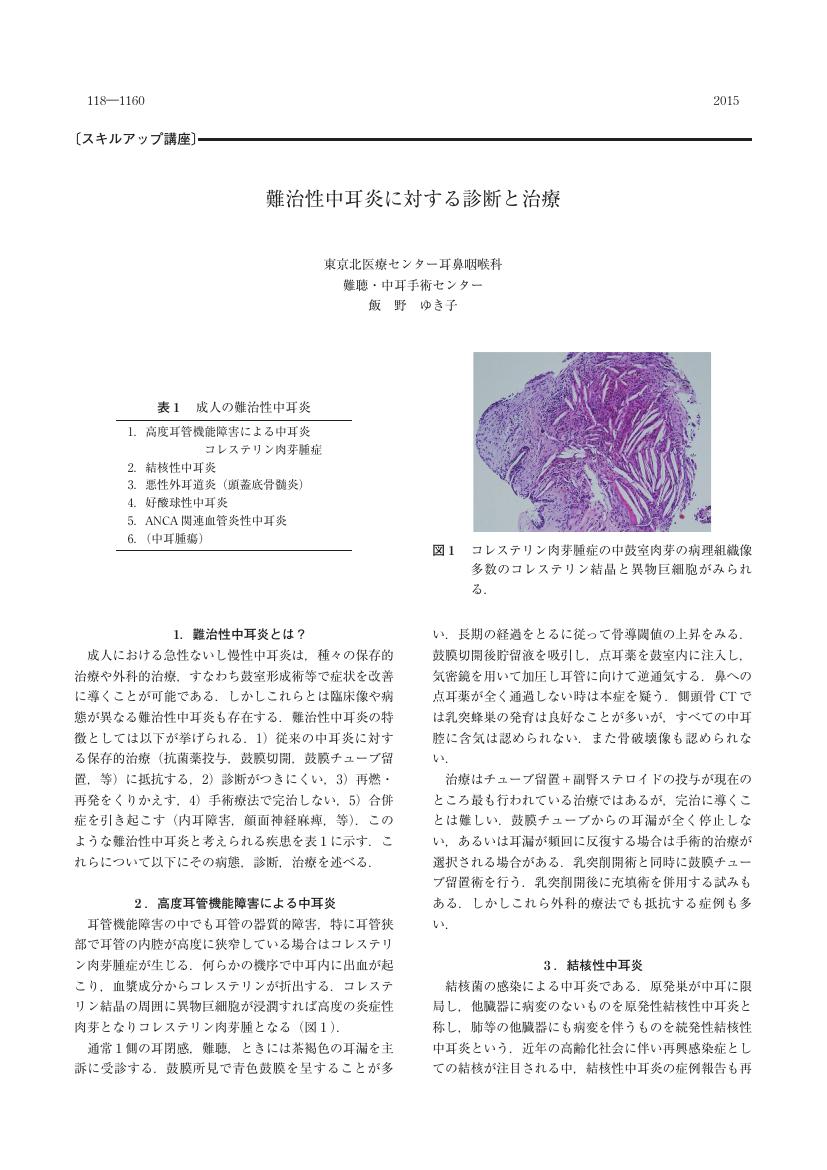

1 0 0 0 OA 難治性中耳炎に対する診断と治療

- 著者

- 飯野 ゆき子

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.9, pp.1160-1163, 2015-09-20 (Released:2015-10-06)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- Toshimichi Nishimura Kohei Yoshizumi Takahito Saito Daisuke Iizasa Junsaku Nitta Makoto Kohda

- 雑誌

- 2021年第68回応用物理学会春季学術講演会

- 巻号頁・発行日

- 2021-01-26

1 0 0 0 Origin of anisotropic spin current generation in collinear antiferromagnetic RuO<sub>2</sub>

- 著者

- Shutaro Karube Naohiro Kadoguchi Daichi Sugawara Makoto Kohda Junsaku Nitta

- 雑誌

- 2021年第68回応用物理学会春季学術講演会

- 巻号頁・発行日

- 2021-01-26

1 0 0 0 OA 脳卒中リハビリと韓国鍼灸

- 著者

- 鄭 宇相 Ki-Ho Cho

- 出版者

- 社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.Supplement, pp.S129, 2004-05-18 (Released:2010-02-25)

1 0 0 0 行政 女性公務員課長40人全国調査

- 出版者

- 朝日新聞社

- 雑誌

- アエラ (ISSN:09148833)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.34, pp.10-14,46〜51, 1999-08-23

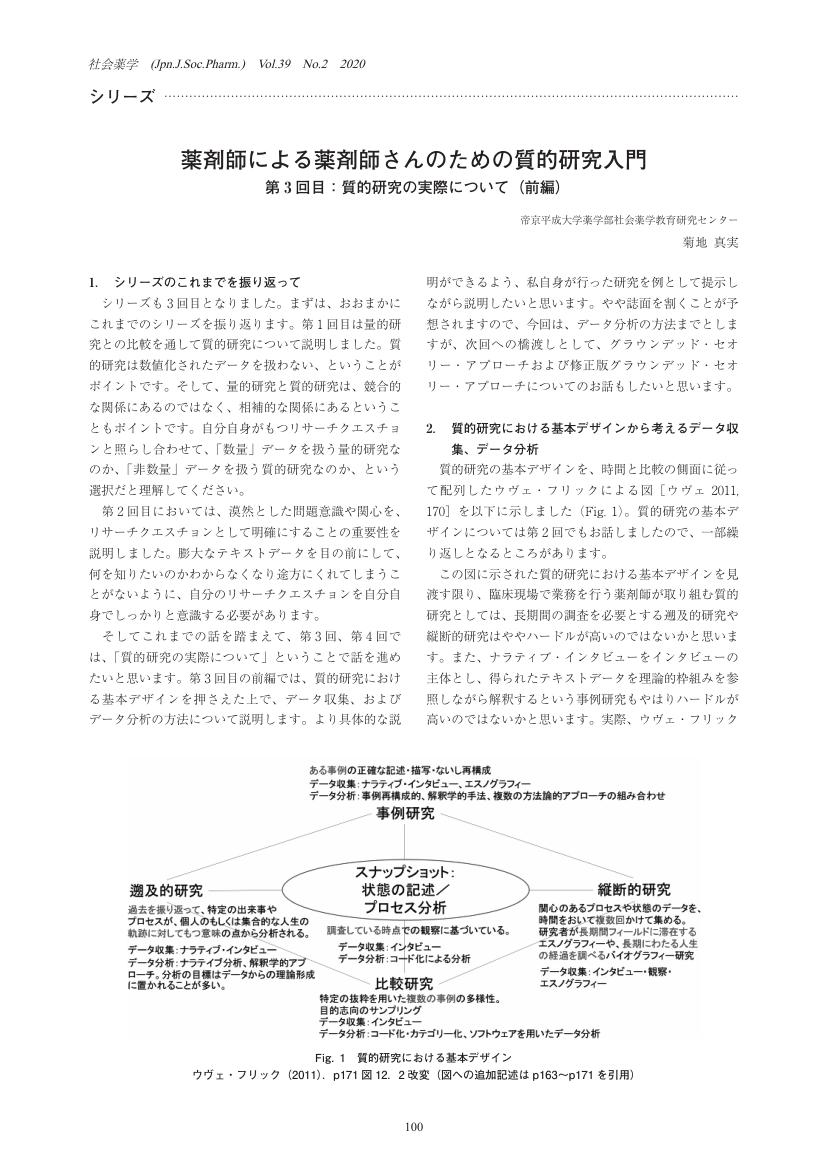

1 0 0 0 OA 薬剤師による薬剤師さんのための質的研究入門 第3回目:質的研究の実際について(前編)

- 著者

- 菊地 真実

- 出版者

- 日本社会薬学会

- 雑誌

- 社会薬学 (ISSN:09110585)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.100-105, 2020-12-10 (Released:2020-12-30)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA 薬剤師による薬剤師さんのための質的研究入門

- 著者

- 菊地 真実

- 出版者

- 日本社会薬学会

- 雑誌

- 社会薬学 (ISSN:09110585)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.40-42, 2020-06-10 (Released:2020-07-01)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 緊張筋に対する鍼刺激の筋弛緩作用について

1 0 0 0 少年調査と保護的措置におけるMRIモデルの活用

- 著者

- 半澤 利一

- 出版者

- 日本犯罪心理学会

- 雑誌

- 犯罪心理学研究 (ISSN:00177547)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.1-12, 2011

<p>MRIモデルを活用した少年事件調査3例を検証することで,少年調査における理解と,その過程でなされる保護的措置におけるシステムズ・アプローチの用法について検討した。いずれの事例においても保護者が少年の自立を求め,叱責や罰など不適切な働きかけを繰り返したことで,少年に苛立ちや抑圧感などがうっ積し,被害者意識が醸成されたものと理解した。このように親子の言動の背後にある動機や思い入れを探ることが,少年のあり方や保護者の信念,相互の力動関係を把握する要点となる。</p><p>また,親子関係の悪循環を行動水準でとらえることで,少年の問題行動を解決しようとする保護者の努力自体が問題の持続を招き,それが再び保護者の不適切な働きかけを引き起こすという偽解決を把握することにもなる。いずれの事例でも,リフレイミングにより行動の意味付けを変え,具体的で受け入れやすい課題を提示して介入することで,審判までの短期間に問題が改善した。MRIモデルは,問題を具体的に明確にすることを治療の端緒とするなど少年調査と近似する部分もあるが,非行や少年についての説明が求められる少年調査とは目的が異なるので,時機と局面を見極めて活用したい。</p>

1 0 0 0 OA 東日本大震災に伴う財政措置の現状(現地調査報告)

- 著者

- 青木虎徹

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.842, 2021-03

- 著者

- 山下修弘

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.842, 2021-03

1 0 0 0 IR 1990年代以降の日本の長期金利変動要因について

- 著者

- 田中 隆之

- 出版者

- 専修大学経済学会

- 雑誌

- 専修経済学論集 (ISSN:03864383)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.133-150, 2008-12

1 0 0 0 OA 生物進化の矛盾を楽しむ(若手のページ)

- 著者

- 三浦,郁夫

- 出版者

- 日本生物工学会

- 雑誌

- 生物工学会誌 : seibutsu-kogaku kaishi

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.1, 2008-01-25

1 0 0 0 政治学との接合による規範的教育学の再構築

- 著者

- 高宮 正貴 児島 博紀 生澤 繁樹 橋本 憲幸 室井 麗子 森岡 次郎 杉田 浩崇 虎岩 朋加 平石 晃樹 鵜海 未祐子 関根 宏朗 岸本 智典 市川 秀之 田中 智輝

- 出版者

- 大阪体育大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2020-04-01

これまで、教育学と政治学の接合の仕方は、①教育政策を政治学の方法で分析すること、②シティズンシップ教育として政治「を」教育すること、の2点に止まっていた。しかし本研究では、教育の規範を問う観点から、上記の接合の仕方とは異なった以下の3つのあり方を探究する。【1A】教育政策をいかに正当化すべきか(教育の分配的正義)【1B】教育は人々の生にどのように作用し、いかに包摂と排除を可能にしているのか(教育の生政治)【2】統治の対象かつ主体でもある人間は、いかにして形成されるのか(政治的主体の育成)これらの探究を通して、正義論、権力分析、市民性教育論を統合することで、規範的教育学の再構築を行う。

- 著者

- 金子 善彦

- 出版者

- 日本西洋古典学会

- 雑誌

- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.88-100, 2007

In Motu Animalium (MA, hereafter), Aristotle repeatedly says, "The soul moves the body", "Desire moves the animal", etc.. Commentators, who interpret Aristotle's philosophy of mind in a non-dualistic way, would find these claims perplexing, since they appear to imply that the soul is a non-material substance, separable from body, and imparts motion to body. Martha Nussbaum, one of the most influential proponents of the functionalistic interpretation of Aristotle, argues that the capacities of the soul are called "the movers of the animal" because of their role in the explanation of goal-directed motions, not of their causal agency, and so his claims there do not imply the Cartesian or Platonic conception of the soul as an incorporeal agent. However, although this sort of view is dominant in the recent literature, I don't think that it is a plausible reading. A number of passages in MA suggest that Aristotle takes the animal soul, or part of it, to be a causal agent in the quite literal sense, by which an animal can be moved to act. That wouldn't be so embarrassing if you saw that it is his theory of causation and other connected doctrines that lie behind the account of animal movements in MA. My aim in this paper is to show that this is a crucial aspect of Aristotle's philosophy of mind and action developed in MA. The first part of my discussion treats the MA's account of the initiation of animal (and human) movements. Aristotle explicitly says that the capacities of the soul, such as perception, imagination, thought and desire, have by themselves the power to alter a bodily organ (on his view, the heart). It is important to notice that he thinks such an alteration occurs because an animal's soul receives a certain form from the external world and thereby acquires the power to change its physiological state. The idea is that the form itself, both internal and external, has the causal efficacy by virtue of which the alteration in an animal at the material level can be brought about. I show that this idea is the key to understanding Aristotle's view, and that he makes use of it here on the basis of both the theory of formal and efficient causation he has established in Physics and his other writings, and the view which might be called "isomorphism" developed in De Anima. Next, I turn to another passage from MA. It is supposed to strongly support the functionalistic interpretation because Aristotle seems to introduce the connate pneuma to provide a material basis for mental causation. However, a careful reading will show that he insists there is a distinct type of alteration that the soul itself, rather than its material correlate, would undergo, which he calls "energeia" elsewhere. Here too he holds that a physiological change like that of pneuma takes place just as the result of this formal level causation. I conclude by suggesting in brief that such a picture of Aristotle's philosophy may throw some light on the problem of mental causation.

本稿の目的は,近現代における内モンゴル東部地域の農業変遷を,とくに漢族移民および土地開墾との関係において,明らかにすることにある。研究方法としては,主に哲里木盟(現通遼市)とくにホルチン左翼後旗の地方誌および公文書(档案資料)を用いた歴史事例分析の手法を用いた。本稿の結論は,内モンゴル東部地域の農業は,遊牧による牧畜業から,定住放牧による牧畜業と耕種農業とを両立させた半農半牧畜業に転換したというものである。半農半牧畜業は,現在の内モンゴル東部地域の農業の最大の特徴である。