1 0 0 0 OA COVID-19における医学生のボランティア活動~イギリスの事例から見る医学教育の展望~

- 著者

- 島戸 麻彩子 佐伯 壮一朗

- 出版者

- 日本国際保健医療学会

- 雑誌

- 国際保健医療 (ISSN:09176543)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.261-263, 2020-12-20 (Released:2021-03-16)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA 広汎性発達障害児における分配行動の研究

- 著者

- 森 久美子 Kumiko Mori

- 雑誌

- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)

- 巻号頁・発行日

- no.100, pp.133-143, 2006-03-15

1 0 0 0 OA 産業競争力と「緩やかな淘汰」 基本概念と数理モデルを用いたシミュレーション分析

- 著者

- 藤本 隆宏 前川 諒樹 岩尾 俊兵

- 出版者

- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター

- 雑誌

- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.5-40, 2019-02-25 (Released:2019-02-25)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 1

本稿は、産業競争力の概念を明らかにした上で、生存時間解析のシミュレーションによって、産業競争力の類型と発現過程に関する洞察を得ることを目的とする。ここで競争力とは「選ばれる力」と定義され、「収益力」「表の競争力」「裏の競争力」という多層的な競争力の構造が示される。次に、広義のものづくり論にもとづき、「産業」を同類の設計の製品の集合体、あるいはそれを生産する現場の集合体と規定する。以上の概念規定をおこなった上で、国内・国際競争の軸と競争強度の軸による四つの競争状況についての予想を示し、シミュレーション・モデルによって四つの状況における一定期間競争後の予想生産性分布が再現できることを確認した。さらに、競争強度と現場生存率との間に累積指数分布に近い関係が観察された。また、国際競争における2国の賃金率と現場生存率との関係を調べ、リカード的コスト競争において平均すれば比較劣位な国の現場も「緩やかな競争」では生存可能性が高まるという「越境」現象を確認した。

- 著者

- 谷内 麻里子

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集 (ISSN:18839363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, pp.1409-1410, 2012-09-12

1 0 0 0 不織布に関する最新情報

- 著者

- 矢井田 修

- 出版者

- 社団法人 繊維学会

- 雑誌

- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.3, pp.P-98-P-105, 2021-03-15 (Released:2021-03-17)

- 著者

- 福島 聡 立花 春奈 宮下 梓 本多 教稔 丸尾 圭志 尹 浩信

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.3-4, pp.478, 2011-04-10 (Released:2017-02-10)

1 0 0 0 膝窩部痛に対する考え方と運動療法への展開

1 0 0 0 心理学史におけるLittle Albertをめぐる謎

- 著者

- 高砂 美樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本行動分析学会

- 雑誌

- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.128-134, 2019

<p>John B. Watsonの条件性情動反応の研究(Watson & Rayner, 1920)に出てくるAlbert B.として知られるLittle Albertは本当は誰だったのだろうか。この9か月齢の子どものことは心理学史ではよく知られてきたが、Albertは実験の後に生後ずっと暮らしていた大学病院から連れていかれ、その後どうなったかについては何の手掛かりもなかった。近年になって、Beck et al. (2009)は、Little Albertは実際にはDouglas Merritteという名前の子どもで、1922年に水頭症を患い、1925年に亡くなっていると主張した。さらに2012年の研究でBeckのグループはAlbertの神経学的障害の徴候を見落としていたと報告し、もしそれが事実であったならばWatsonがこの子どもを虐待していたことになることを示唆した。しかしながら、2014年になると、もう一つのグループの心理学者らがAlbert Bargerという別の子どもをより適切なAlbert B.の候補として同定した。本論ではLittle Albertを探す一連の論争について概観する。</p>

1 0 0 0 佐々木氏の害蟲篇に就て

- 著者

- 大山 泰史 青柳 領 八板 昭仁 田方 慎哉 川面 剛

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.69, pp.271_1, 2018

<p> 教員が想定していない観点からの受講生の授業の評価を知ることは、授業の質の向上改善に繋がると考えられる。そこで、本研究は、バスケットボールの授業に対する感想文にテキストマイニングを用いて受講生が受けた授業に対する潜在化している評価の構造を明らかにする。大学および高等専門学校でバスケットボールの授業を受講した学生218名に対し、授業に対する評価を自由記述形式で回答する感想文の作成を依頼し、その文章中から名詞と動詞と形容詞を抽出した。まず、頻度分析の結果、「ショット」「練習」「試合」「ドリブル」「パス」等の名詞が多く、学生の評価の観点が攻撃の基本技能にあることが考えられた。さらに、コレスポンデンス分析およびクラスター分析を行い、品詞間の関連を分析した結果、「名詞×形容詞」では「楽しい」「上手い」など好意的な評価を示す形容詞に「バスケ部」「生徒」「戦術」などの名詞が、「きつい」「難しい」など否定的な評価を示す形容詞に「指導」「レイアップ」の名詞が近い位置を示し、授業中のバスケ部員への憧れや戦術を学習することが好意的に捉えられ、逆にレイアップシュートの練習につまずきがあったことが示唆された。</p>

- 著者

- 原田 拓 可知 悟 岡田 誠 田村 将良 服部 紗都子 竹田 智幸 竹田 かをり 奥谷 唯子 今井 えりか 中根 一憲

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, 2015

【はじめに,目的】Star Excursion Balance Test(以下,SEBT)は片脚立位での他方下肢のリーチ距離により支持脚の動的姿勢制御を測定する評価法である。SEBTは足関節捻挫などの下肢障害の予測や競技復帰のための指標として信頼性を認められているが,軸足や非軸足の支持脚の違いによるリーチ距離への影響に関する報告はない。そこで今回,軸足と非軸足がリーチ距離に及ぼす影響を調査した。また本研究はSEBTとスポーツ障害の特異性を調査するための前向きコホート研究であり,今後スポーツ現場へ導入するにあたりSEBTと運動パフォーマンスとの関係性も併せて調査したため報告する。【方法】対象は現病歴のない高校女子バスケ部に所属する生徒14名28足(年齢15.8±0.9歳,身長159.7±4.5cm,体重52.8±5.2kg)とした。SEBTは両上肢を腰部に当てた状態で8方向の線の中心に立ち,片脚立位となり他方下肢を各線に沿って時計回りに最大限リーチさせた。各方向4回の練習後に2回の測定を行った。なお,2回の測定のうち最大リーチ距離を採用し棘果長で除して正規化した。軸足はウォータールー利き足質問紙(日本版)の体重支持機能に関する4項目の合計スコアにより判定した。軸足の判定後,SEBTの値を「軸足群」,「非軸足群」に振り分け比較検討を行った。統計処理は対応のあるt検定を用い有意水準は5%未満とした。運動パフォーマンスは新体力テスト(上体起こし,立ち幅跳び,反復横跳び),筋力(体幹,下肢),関節可動域(下肢)を測定した。新体力テストは文部科学省の新体力テスト実施要綱に準拠して行い,筋力測定はハンドヘルドダイナモメーター(アニマ社製μTasF-1)を使用して行った。また筋力は体重で除して正規化した。統計処理は新体力テスト,筋力にはピアソンの積率相関係数を用い,関節可動域はスピアマンの順位相関係数を用いて,SEBTの8方向の平均スコアと各々のパフォーマンスの相関を求めた。なお,SEBTと軸足の関係性を認められた場合それぞれの群内で,棄却された場合両群を同一と見なして比較検討した。【結果】ウォータールー利き足質問紙(日本版)の参加率は92.9%であった。軸足は右52.8%,左30.8%,左右差なし15.4%であった。またSEBTにおける軸足群と非軸足群の比較はすべての方向で有意差を認めなかった。SEBTの値と各運動パフォーマンスの関係性については立ち幅跳び(r=0.60),反復横跳び(r=0.48),股関節屈曲可動域(r=0.50),足関節背屈可動域(r=0.45)にて相関を示した。しかし筋力との相関は示さなかった。【考察】今回SEBTのリーチ距離に軸足と非軸足が影響を及ぼすか調査したところ有意差を認めなかった。先行研究によると下肢の形態及び機能検査における一側優位性を認めなかったとの報告があり,リーチ距離に差を示さなかった要因であると考えられる。今後スポーツ復帰の基準としてSEBTを用いる際,障害側が軸足あるいは利き足を考慮する必要性がないことが示唆された。運動パフォーマンスの関係性については立ち幅跳びや反復横跳びにおいて正の相関を認めた。スポーツ現場において下肢障害は多くみられ,中でもジャンプや着地,カッティング動作などが挙げられる。今回測定したパフォーマンスはスポーツ障害の動作に類似したスキルであり,SEBTはスポーツ分野における動的姿勢制御の評価法としてさらなる有効性が示唆された。また身体機能における股関節屈曲と足関節背屈の関節可動域と正の相関を認めた。足関節捻挫や前十字靭帯損傷において足関節背屈制限が発症リスクとして挙げられていることから,これまでのSEBTに関する報告と上記障害の関係性を支持する形となった。一方,筋力に関しては筋発揮時の関節角度の違いやリーチ時の戦略の違いのため相関を示さなかったと考えられた。今後,対象者を増やしリーチ距離に及ぼす因子をより明確にしていくと同時に,先行研究において後外側リーチ距離が足関節捻挫の発症リスクを示しているように,本研究対象者を追跡調査し,さらにSEBTと様々なスポーツ障害との特異性を示していきたいと考える。【理学療法学研究としての意義】本研究はSEBTを実施するにあたり軸足との関係性を考慮する必要がないことを明らかにし,さらに運動パフォーマンスとの関係性を示されたことで障害予防の視点からスポーツ現場に導入できる可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA 冷却枕が睡眠および体温に及ぼす影響

- 著者

- 水野,一枝

- 出版者

- 人間-生活環境系会議

- 雑誌

- 人間-生活環境系シンポジウム報告集

- 巻号頁・発行日

- vol.24, 2000-11-05

- 著者

- Jérémi SAUVAGE

- 出版者

- Société Japonaise de Didactique du Français

- 雑誌

- Revue japonaise de didactique du français (ISSN:18805930)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1-2, pp.134-143, 2020 (Released:2021-02-02)

- 参考文献数

- 43

Dans cet article, nous reviendrons sur l'importance qu'a eue le CECR dans la structuration des enseignements en Langues vivantes étrangères de l'Ecole primaire à l'Université. En effet, l'échelle des niveaux de compétence a permis une uniformisation internationale des différents objectifs visés pour chaque compétence. Ceci s'est traduit pour la France à une adaptation des Programmes de l'Education nationale afin de réorganiser les compétences visées, d'autant plus que l'enseignement-apprentissage d'une langue vivante étrangère ou régionale a été instituée en 2002 à l'école primaire, d'abord en CM2 (élèves âgés de 10 ans) puis progressivement à partir du CP (élèves âgés de 6 ans). Dans un second temps, nous nous attacherons à l'un des parents pauvres du CECR : l'enseignement-apprentissage de la phonétique dite « corrective » en FLE. Nous proposerons une analyse pour expliquer cette situation, analyse basée sur les spécificités de la phonétique comme discipline en comparaison avec les autres composantes de la langue.The aim of this paper is to come back to the importance that the CEFR has had in structuring Foreign Language Teachings from Primary School to the University. Indeed, the scale of proficiency levels has allowed international standardization of the different objectives for each competency. Consequently in France, the National Education Programs Board has reorganized the skills targeted, especially since the teaching-learning of a foreign or regional language was instituted in 2002 in primary schools, first in CM2 (10-year-old pupils) and then gradually starting from CP (pupils aged 6) to the end of Primary school. Secondly, we will focus on one of the poor parents of the CEFR: the teaching-learning of phonetics called «corrective» phonetics in French as Second Language (FSL). We will propose an analysis to explain this situation based on the specificities of phonetics considered as a discipline in comparison with the other components of language.

- 著者

- 諏佐 大志 露木 野乃果 齊藤 清香 峯木 真知子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.63, pp.90, 2011

目的A高校に所属する野球部およびバスケットボール部(以下バスケ部)生徒に、大豆ペプチドゼリー飲料1~2本(大豆ペプチド4gまたは8g)を摂取させ、その摂取および量の違いによる影響を、身体・体力測定、およびPOMSアンケート調査から検討した。摂取期間は平成22年6月19日~8月4日の45日間とした。方法A高校野球部 (24名)およびバスケットボール部 (17名)生徒計41名を対象とした。摂取した大豆ペプチドゼリー飲料は1袋180g、エネルギー124kcal、たんぱく質4gのものを使用した。この飲料を1本摂取した群をA群、2本摂取した群をB群とし、A群は練習後、B群は練習前後に毎日、45日間摂取させた。対象者からインフォームドコンセンサスを得、食事調査を行った。また、摂取前・後に身長・体重・部位別体脂肪率・除脂肪体重率、50m走・握力・打球スピード・垂直跳び、POMSアンケート調査を行った。結果・考察摂取後の身体測定では、摂取前より身長0.45cm伸び、体重0.98kg減り(p<0.01)、体脂肪率は1.86%減った(p<0.01)。摂取前後の体脂肪率の変化は、A群では88.17%、B群では85.49%、除脂肪体重率の変化はA群102.27%、B群102.12%であった。摂取後の体力測定結果をみると、野球部で打球スピード(前後差A群6.30km/h、B群3.38km/h)で、バスケ部で垂直跳び(前後差B群3.88cm)で成績が有意に向上した。50m走はいずれの部でも速くなる傾向を示した。群間における効果では身体・体力測定、POMSアンケートの結果に有意差はみられなかった。このことからペプチド摂取は4g以上で、身体・体力測定に効果がある可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA 高温多湿環境下における冷却パックの後頭部冷却が睡眠に及ぼす影響

- 著者

- 本田 智子 城戸 滋里 岡崎 寿美子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.4_45-4_57, 2003-09-01 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 33

本研究は,入院施設などで個別的な睡眠環境温度が保持できない対象者へ,快適な睡眠を提供するために,冷却パックの後頭部冷却が睡眠に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。 調査期間中を通して,決まった時間に自宅での就寝が可能な健常者7名に対し,通常の環境下と冷却パック使用下での睡眠中の活動量と覚醒回数・覚醒時間のアクチグラフによる測定,及び,寝つきの主観的評価についての質問紙調査を行い,両環境下でのデータを比較検討した。 調査の結果,睡眠中の活動量は,入眠後90分から180分の間で冷却パック使用下での睡眠中の活動量が有意に減少しており,覚醒時間と覚醒回数においても冷却パック使用下の方が減少していたことが明らかになった。 (p<0.05) また質問紙調査からも,冷却パックの使用は,高温多湿環境下における睡眠の助けになることが示唆された。

1 0 0 0 和歌山県の家庭料理 副菜の特徴

<p>【目的】日本調理科学会特別研究である「次世代に伝え継ぐ日本の家庭料理」において,1960年〜1970年頃までに定着していた家庭料理について聞き書き調査を行った。本研究では,この調査結果を基に副菜の地域別の特徴を探ることを目的とした。</p><p>【方法】平成25年12月〜27年3月に,県内の12地域を訪れ,橋本・那賀,和海は紀北,上富田,大塔,田辺(湊浦),那智勝浦,太地,熊野川は紀南,有田川,由良,日高(御坊)は紀中とし聞き書き調査を行った。調査対象者は,合計38名の女性,平均年齢は72.3±6.3歳であった。今回は調査結果から副菜を地域ごとに抽出し検討を行った。</p><p>【結果および考察】副菜の材料は調査全地域で野菜,山菜,海藻類が酢の物,和え物,煮物として調理されていた。また海の幸に恵まれている,和海(除く紀美野),日高(由良・御坊),田辺,那智勝浦・太地の地域ではじゃこ,釜揚げしらす,鯨のオバキイ(尾羽毛の加工品)や太刀魚の酢の物,また野菜や山菜の煮物がみられた。さらに熊野山間部の上富田・大塔では鯨のコロ(皮を揚げ乾燥させたもの)の煮物,じゃこの炒め物に,有田地方ではぎんた(体長8cmで沖合や深所に生息する)を酢の物や炒め物にしていた。汁ものは全域で雑煮が挙げられ,中には上富田・大塔のぼうり(食べない雑煮)や日高の伊勢エビの味噌汁がみられた。他には紀ノ川流域の鰯の団子汁,おつけ(どじょう汁),上富田・大塔のアラメの味噌汁,田辺のヒロメの清汁やしらすの味噌汁があり,地域性もみられた。漬物は,梅干し,金山寺味噌や白菜漬け,沢庵,らっきょが漬けられていた。また紀南地域では高菜の漬物,紀ノ川流域で「漬物のたいたん」が副菜として挙げられていた。</p>

- 著者

- 鬼塚 黎子 井上 謙次郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, 1989

- 著者

- 加藤 陽二

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.313-318, 2017

<p>食の偽装は世界的にも大きな問題である.産地偽装は今も昔も頻繁に起きており,輸入物を国産品と偽るなど,枚挙に暇がない.違う食材を用いる例も多い.エビの場合,ブラックタイガーを車エビ,バナメイエビを芝エビ,ロブスターを伊勢エビと偽って表示するなど,毎日のように新聞各紙に取り上げられていたことは記憶に新しい.食の偽装を防ぐために,さまざまな取り組みがなされているが,本稿では例として蜂蜜,なかでもマヌカ蜂蜜を主として取り上げ,偽装を防ぐための認証評価法について紹介する.マヌカ蜂蜜に限らず蜂蜜は,加糖(希釈)や加熱,産地のすり替えなど,以前より偽装が疑われる例の多い食材と言える.</p>

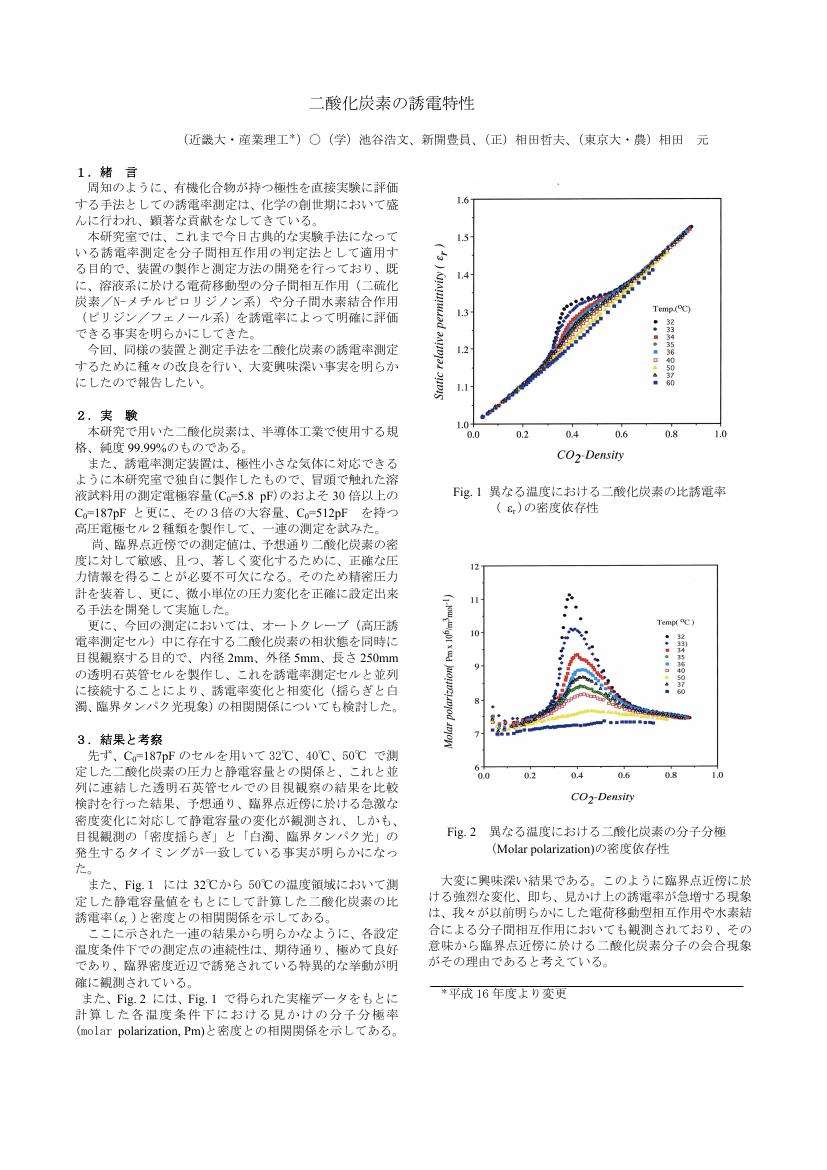

1 0 0 0 OA 二酸化炭素の誘電特性

- 著者

- 池谷 浩文 新開 豊員 相田 哲夫 相田 元

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第36回秋季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.593, 2003 (Released:2003-08-18)

1 0 0 0 OA ダーツを例とした初心者への運動スキル支援システム

- 著者

- 永田 雄樹 橋山 智訓 田野 俊一 市野 順子

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第28回ファジィシステムシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.572-573, 2012 (Released:2013-07-25)

近年、急速に発展してきている生体情報の計測技術を用いて、スポーツや遊び、リハビリテーション等の分野において活用する応用例も増えてきている。例えば得られた情報を効果的に可視化したり、運動モデルを用いてフィードバックをすることにより、人間の動作の改善が行われている。 本研究ではダーツを例としたスポーツにおける運動スキル支援システムについて発表する。スキル支援の方法として、熟練者の生体情報を参考にして、初心者に対する物理的補助を行うシステムを提案する。