1 0 0 0 OA 移住者と地元民のソーシャルキャピタルを醸成するコミュニティ要因の検討

本研究では、移住者の地域コミュニティへの適応とソーシャルキャピタルの関連性を検討することを主目的に、移住者とそれを受け入れる側の地元民の双方の視点から検討を行った。本研究の結果、移住者の適応にはソーシャルキャピタル、その中でも特に地元民との強い紐帯が影響を及ぼすことが示された。ただしソーシャルキャピタルのどの側面が重要になるかはコミュニティの地域特性によって異なっており、特に移住者の多い都市部では、地元民との強い紐帯だけでなく信頼感も重要であった。一方、地元民の側からは、彼らの移住者受容には、実際のネットワーク量ではなく、信頼感やポジティブ評価など心理的態度の方が重要であることが示された。

- 著者

- 尾崎 祐司

- 出版者

- 日本音楽教育学会

- 雑誌

- 音楽教育学 (ISSN:02896907)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.13-24, 2019 (Released:2020-08-31)

- 参考文献数

- 30

本研究の目的は, 加賀谷哲郎が我が国の特別支援教育の黎明期に「音楽療法」と呼んでいた, 障害者に対する音楽科の活動概念を明らかにすることである。その活動は, 小中学校学習指導要領 (平成29年告示) の「連続性・関連性」の概念と捉えられるからである。彼の活動の動機は, 小学校教員としてマイノリティ立場の子どもを指導した経験にあった。彼は中でも知的障害者に対する教育行政に問題意識を抱いていた。そのため, 子どもの「情緒の安定」に意義を見出した「音楽療法」を開発した。筆者は, 特別支援学校の学習指導要領が無かった時代に, 加賀谷が子どものどのような困難に教育ニーズを見出したのか, 彼の「療法」の概念を考察した。その結果, 彼は現行の特別支援学校学習指導要領の「自立活動」の目標と内容に相当する考え方を音楽科の学習に反映する必要性を訴えていた, と明らかにできた。

- 著者

- 渡邉 智明

- 出版者

- 九州大学法学部政治研究室

- 雑誌

- 政治研究 (ISSN:02898357)

- 巻号頁・発行日

- no.60, pp.285-292, 2013-03

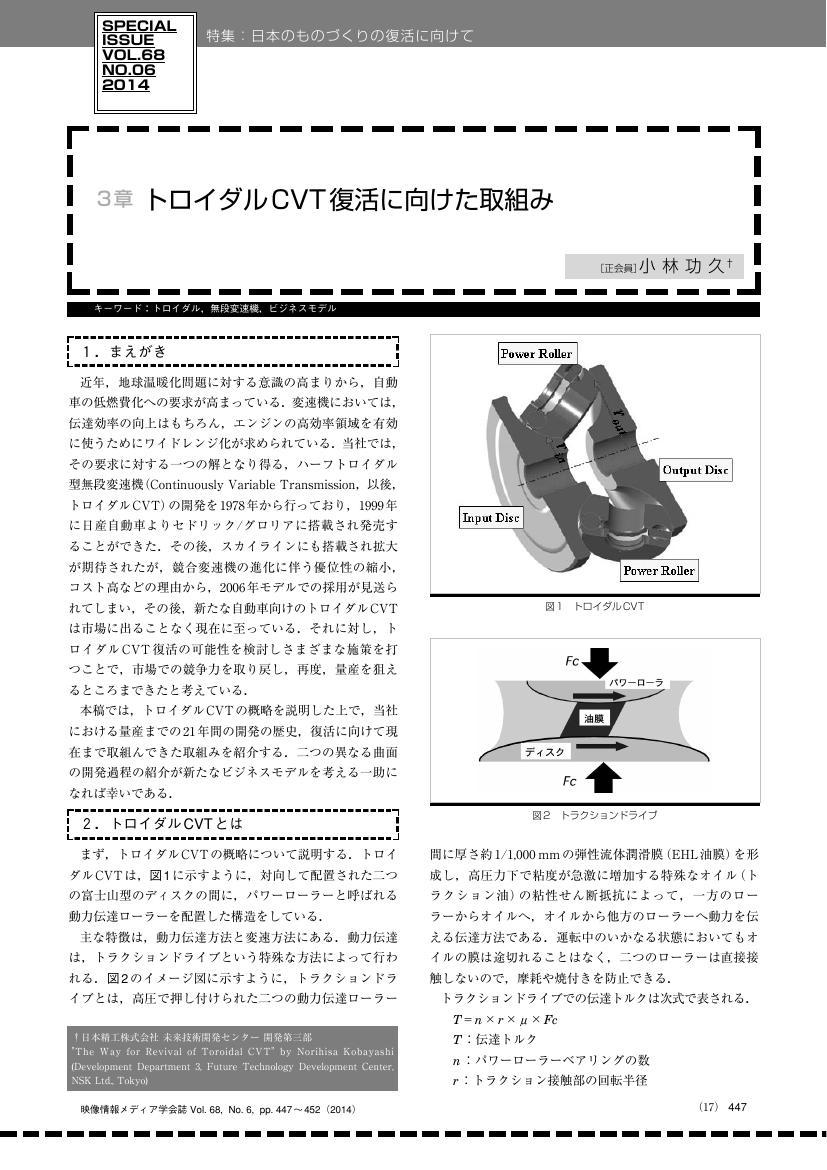

1 0 0 0 OA 3.トロイダルCVT復活に向けた取組み

- 著者

- 小林 功久

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.6, pp.447-452, 2014 (Released:2016-07-30)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 藤林 献明 齋藤 壮馬 山田 庸 北村 哲

- 出版者

- びわこ成蹊スポーツ大学

- 雑誌

- 研究紀要 = Bulletin of Biwako Seikei Sport College (ISSN:13489399)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.95-104, 2018

This study intended to develop a new method for assessing the ability to perform lateralstretch-shortening cycle movement with a time limit (TSSC-ability), and to investigate therelationship between TSSC-ability and several footwork performances. We devised and thenmeasured the rebound side jump test (RSJ test) in 30 elementary school children. The RSJ testscore was evaluated by the length of jumping distance and brevity of contact time. We foundthat there were no significant correlations among TSSC-ability in front, side, and upperdirections. Conversely, the RSJ test score was significantly correlated with the ability tochange direction. These results demonstrate the significance of using not only a generalperformance measuring method but the RSJ test for evaluating the comprehensive commonability to perform the stretch-shortening cycle movement.

1 0 0 0 IR 『菩薩戒本持犯要記』の基礎的硏究

- 著者

- 金 炳坤

- 出版者

- 身延山大学仏教学部

- 雑誌

- 身延山大学仏教学部紀要 (ISSN:13464299)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.15-61, 2018

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1939年04月11日, 1939-04-11

1 0 0 0 越後のシンデレラ : ぬかふく、こめふく

1 0 0 0 OA その問いの立脚点と構造を軸に

- 著者

- 花崎 皋平

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.1971, no.21, pp.36-54, 1971-05-15 (Released:2009-07-23)

- 参考文献数

- 24

- 著者

- 八重樫 咲子 細川 大樹 渡辺 幸三

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.7, pp.III_139-III_147, 2017 (Released:2018-04-01)

- 参考文献数

- 22

NGS解析を用いた水中の環境DNA解析は生物採集を行わずに生物の群集構造と生息個体数をモニタリングできる手法として注目を浴びている.しかし水生昆虫を対象とした場合には群集構造の評価にとどまる.そこで本研究では,環境DNAのNGS解析から得られた各水生昆虫科の群集構造およびそのDNA配列数と,従来型の定量採集で得られた群集構造と生息個体数の関係性を比較した.まず,愛媛県重信川水系の12地点で河川水を,11地点で水生昆虫の定量採集を行った.次に河川水から得られたDNAに対して昆虫のCOI領域を対象にしたNGS解析を行い,環境DNAの由来となった科の検索を行った.その結果,環境DNAの配列数と個体数の間に有意な正の相関が見られ,環境DNAのNGS解析から分類群数のみならず生息数が評価できる可能性が判明した.また,流水性以外の科や渓流に生息する科も検出され,環境DNAにより幅広い地域の群集構造を明らかにできる可能性が示された.その一方で,研究対象分類群以外の情報がかなり多く検出された.今後,水生昆虫のDNA情報を効果的に回収する手法開発が求められる.

1 0 0 0 骨格筋裂傷損傷の初期再生過程における寒冷・温熱刺激の影響

- 著者

- 石田 静香 高木 領 藤田 直人 荒川 高光 三木 明徳

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.AbPI2070, 2011

【目的】外力によって損傷を受けた骨格筋は、Caイオンの流入により生じる二次的な損傷部と非壊死領域の間に境界膜を形成する(松本, 2007)。筋は損傷を受けると変性、壊死後、再生する、という過程をたどる(埜中, 2001)ことから、再生の前段階である変性、壊死という二次損傷を最小限に抑えることは、次に続く筋の再生過程にも大きく影響すると考えられる。臨床場面、特にスポーツの現場では筋損傷後に寒冷療法を用いることが多い(加賀谷, 2005)。われわれは筋損傷後に与える温度刺激が筋の再生にどのように影響するのかを調べてきた。高木(2009)は、寒冷刺激によってマクロファージの進入が遅れることから、骨格筋の再生が遅延する可能性を報告した。また、Kojimaら(2007)は温熱刺激が筋損傷後の再生に重要な役割を担うと報告している。そこで、われわれは実験動物に筋損傷を惹起させた後、その二次損傷と再生過程が温度刺激によってどのように変化するのかを、寒冷、温熱双方の刺激を加えることで確かめることとした。<BR>【方法】8週齢のWistar系雄ラット15匹の前脛骨筋を用いた。動物を筋損傷のみの群(C群:n=5)、筋損傷後寒冷刺激を与える群(CI群:n=5)、損傷後温熱刺激を与える群(CH群:n=5)の3群に分けた。前脛骨筋を脛骨粗面から4mm遠位で剃刀を用いて約2/3の深さまで横切断し、筋損傷を惹起した。筋損傷作製から5分後に20分間の寒冷刺激あるいは温熱刺激を加えた。寒冷刺激は高木ら(2009)の方法に倣い、ビニール袋に砕いた氷を入れ、筋を圧迫しないように下腿前面に当てた。温熱刺激は約42度に温めた湯を入れたビニール袋を下腿前面に当てた。湯を入れたビニール袋は2分毎に交換した。これにより、筋温は寒冷刺激で約20度低下し、温熱刺激で約10度上昇した。筋切断から3,6,12,24,48時間後に、動物を灌流固定し前脛骨筋を採取した後、浸漬固定を行い、エポキシ系樹脂に包埋し縦断切片を作製した。厚さ約1µmで薄切し、1%トルイジンブルーで染色して光学顕微鏡で観察した。<BR>【説明と同意】全ての実験は所属施設における動物実験に関する指針に従って実施した。<BR>【結果】損傷3時間後、全群で損傷部とその周辺に染色性の低下が見られた。これは48時間後まで徐々に進行した。CH群での染色性の低下が著明で、CI群では低下が抑制されていた。損傷3時間後から、全群で境界膜形成が進行し、12時間後には大部分の筋線維で境界膜が形成された。非壊死領域で、筋線維の長軸方向と平行に伸びる細長い空胞が3,6時間後に観察された。1視野あたりの空胞数の平均を調べたところ、C群1.0個、CI群2.3個、CH群4.3個であった。CI群、CH群ではC群と比較して大きな空胞が観察された。損傷3時間後、全群で単核の細胞が損傷筋線維内に観察され、本細胞は形態学的にマクロファージであると判断できた。筋線維内に進入したマクロファージ数は48時間後まで増加し続けた。筋衛星細胞は6時間後から全群で観察され、24時間後まで増加した。12時間後において全群で肥大化した筋衛星細胞が観察された。CH群では24時間後に、C群では48時間後に筋芽細胞が明らかに観察できたが、CI群では48時間後でも明らかな筋芽細胞は観察できなかった。<BR>【考察】損傷3時間後から観察された壊死領域の染色性の低下は、Caイオン流入による蛋白分解を示していると考えられる。CH群において染色性の低下が進行していたことから、今回の温熱刺激は蛋白分解を促進した可能性がある。CI群では染色性の低下が抑制されたことから、寒冷刺激は蛋白分解を抑制したと考えられる。損傷3,6時間後、境界膜が不完全な領域で、筋線維内に空胞が観察された。すなわち、この空胞は境界膜が不完全な段階でCaイオンが筋線維内に部分的に流入したために生じたと考えられる。CH群で多くの空胞が観察されたことは、温熱刺激により蛋白分解が促進され、境界膜形成前に二次損傷が進行した現象であろう。CI群における多数の空胞形成は、寒冷刺激により蛋白分解が抑制されたものの、境界膜形成や細胞小器官の集積がそれ以上に遅延したために生じたと考えられる。CH群における24時間後の筋芽細胞の出現は、骨格筋の再生過程の初期には温熱刺激が効果的である可能性を示唆していると考えられる。<BR>【理学療法学研究としての意義】本研究により、損傷急性期に与える温熱刺激は二次損傷を助長するが、再生過程においては効果的であることが示唆された。今後の臨床応用に興味深い示唆を与えたと思われる。

- 著者

- 山下 英三郎

- 出版者

- 日本社会事業大学

- 雑誌

- 日本社会事業大学研究紀要 = Study report of Japan College of Social Work (ISSN:0916765X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.139-150, 2013-03

1 0 0 0 OA 黄門記八幡大藪・新形蒔絵護謨櫛・後開榛名曙

- 著者

- 林 慶 西村 亮平 山木 明 金 輝律 松永 悟 佐々木 伸雄 竹内 啓

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.951-956, 1994-10-15 (Released:2008-02-15)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 34 38

イヌにおいてメデトミジン20μg/kgとミダゾラム0.3mg/kg(Me-Mi), あるいはメデトミジン20μ/kgとブトルファノール0.1mg/kg(Me-B)を組み合わせて投与し, 得られた鎮静効果を, メデトミジン20, 40および80μg/kg(Me20, Me40, Me80)を単独投与した場合の効果と比較検討した. その結果, Me-MiおよびMe-Bでは非常に迅速に強力な鎮静効果が得られ, 約40分間の最大効果発現時には, いずれのイヌも完全に横臥し, 周囲環境, 音刺激に反応せず, 中程度の反射抑制と鎮痛作用が得られ, さらにMe-Miでは自発運動も全く消失し, 優れた筋弛緩作用も得られた. これに対しMe40, Me80では, その鎮静効果はMe-Mi, Me-Bに比べて弱くまた個体間のばらつきもやや大きかった. Me20ではその効果はさらに弱かった. イヌにおいてメデトミジンをミダゾラムあるいはブトルファノールと併用すると, 両者が相乗的に作用することにより低用量のメデトミジンを用いても, 強力な安定した鎮静効果が得られるものと考えられ, とくにメデトミジン-ミダゾラムの組み合わせでは非常に優れた鎮静状態が得られ, イヌの鎮静法として幅広く応用可能で有用であると考えられた.

1 0 0 0 OA 本学小児歯科における全身麻酔下での歯科治療の実態

- 著者

- 齊藤 桂子 氏家 隼人 蒔苗 剛 櫻井 真梨子 松本 弘紀 青木 健史 宮田 泰子 三笠 祐介 藤井 雅 丸谷 由里子 田中 光郎

- 出版者

- 一般財団法人 日本小児歯科学会

- 雑誌

- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.482-487, 2016-11-25 (Released:2017-11-25)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 4

本学歯科医療センター小児歯科外来では,歯科治療の際に特別な対応が必要な心身障害児や不協力児に対して,その患者の治療に対する協力状態により全身麻酔下での歯科治療を選択している。平成21 年1 月から平成27 年12 月までの7 年間に当科を受診し,全身麻酔下での歯科治療を行った症例を対象として実態調査を行い,平成元年の当科の調査結果と比較検討した。1 .症例数と年齢分布:82 名(男性53 名,女性29 名)の患者を対象に,のべ87 回行われた。処置平均年齢は12 歳5 か月であり,過去の報告と同程度であった。2 .患者の内訳:対象患者の51%が障害児・障害者であり,その多くは精神遅滞であり,過去の報告と同様であった。3 .処置内容と処置歯数:1 症例当たりの平均処置歯数は乳歯10.5 歯,永久歯7.6 歯であり,コンポジットレジン充填が乳歯6.8 歯,永久歯5.6 歯で最も多く,過去の報告と同様の傾向を認めた。4 .処置時間:平均処置時間は2 時間13 分であり,過去の報告より処置時間は短縮していた。5 .本県のような面積の広い地域においては,とくに地域の開業医と大学の連携が重要であると考えられた。

- 著者

- 部落解放同盟京都府連合会糾弾闘争本部

- 出版者

- 解放出版社

- 雑誌

- 部落解放 (ISSN:09143955)

- 巻号頁・発行日

- no.556, pp.22-40, 2005-10

- 出版者

- 出版ニュース社

- 雑誌

- 出版ニュース (ISSN:03862003)

- 巻号頁・発行日

- no.2392, pp.32-33, 2015-10

- 著者

- 日隈 威徳

- 出版者

- 部落問題研究所

- 雑誌

- 人権と部落問題 (ISSN:13474014)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.13, pp.18-23, 2015-11