1 0 0 0 OA 有機ヒ素系農薬の合成とその開発および企業化

- 著者

- 長沢 正雄

- 出版者

- 公益社団法人 有機合成化学協会

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.170-176, 1964-03-01 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 15

1 0 0 0 永楽徳太郎 : 徳川葵侠客

1 0 0 0 OA インサイダー取引規制に関する研究 : EU・中国・日本の比較を通じて

- 著者

- 合葉,修一

- 出版者

- 日本醗酵工学会

- 雑誌

- 日本醗酵工学会大会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和41年度, 1966-10-13

1 0 0 0 OA 北大理学部の新しい低温室について

- 著者

- 東 晃 板垣 和彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 雪氷 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.55-61, 1964 (Released:2009-09-04)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 IR 第二次大戦下の仏領インドシナへの社会史的アプローチ : 日仏の文化的攻防をめぐって

- 著者

- 難波 ちづる

- 出版者

- 慶應義塾経済学会

- 雑誌

- 三田学会雑誌 (ISSN:00266760)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.3, pp.541(189)-556(204), 2006-10

第二次大戦下の仏領インドシナにおいて, フランスと日本が, 現地住民の支持を獲得するためにどのような攻防を繰り広げたのかを, 三者の関係性に注目しながら, 文化的側面に焦点をあてて明らかにした。具体的には, 日常レベルのミクロポリティクス, 国家の政策やイデオロギーを広く民衆に伝える手段であるプロパガンタ, そして文化政策という三つの異なるレベルにおける日仏の競合や協力, 妥協を双方の「対話的関係」に注目しながら論じた。This study investigates the relationship between French Indochina, France, and Japan during World War II in French Indochina and how the three parties fought an offensive and defensive battle to win the support of local residents, particularly focusing on cultural aspects. In practice, while focusing on mutual "interactive relations," the study discusses the competition, cooperation, and compromises between Japan and France across three levels: micro-politics at the day-to-day level; propaganda as a means to transmit national policies and ideology to a wide general public; and cultural policies.小特集 : 社会史の実証と方法

- 著者

- 藤原 貞朗

- 出版者

- 茨城大学人文学部

- 雑誌

- 茨城大学人文学部紀要 社会科学論集 (ISSN:13440160)

- 巻号頁・発行日

- no.45, pp.107-127, 2008-03

1 0 0 0 OA 『源流茶話』注釈(一)

- 著者

- 中村修也

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 文教大学教育学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.2003年度, no.37, 2003-12

1 0 0 0 OA 『源流茶話』注釈(二)

- 著者

- 中村修也

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 文教大学教育学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.2004年度, no.38, 2004-12

1 0 0 0 都市の境界的空間と文化の革新,創造 : 浅草の文化人類学的研究

- 著者

- 斗鬼 正一

- 出版者

- 江戸川大学

- 雑誌

- 江戸川大学紀要 = Bulletin of Edogawa University

- 巻号頁・発行日

- no.23, pp.223-244, 2013-03

- 著者

- 中野 聡

- 出版者

- 東南アジア学会

- 雑誌

- 東南アジア -歴史と文化- (ISSN:03869040)

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, no.40, pp.183-187, 2011 (Released:2016-12-14)

1 0 0 0 OA ナラティブ・ベースドな混合研究法による附属学校等の教育効果に関する調査研究

国立大学の附属学校を中心に、その教育効果を測定するために調査を行った。それは、いわゆる学力テストではなく、児童・生徒にインタビューを行い、得られた語り(学びのヒストリー)を解釈する方法によるものであった。明らかになったことは、児童・生徒の学びは多様で個性的であるが、学校や家庭等の状況に埋め込まれていることである。そのため、学校や家庭等の状況的圧力によって学びが制限されるが、それらからリソースを得て積極的に学びを拡張していることも大ある。そこで、学校や家庭の学習状況を重視した教育が強く求められると言えよう。

- 著者

- Reiko Muto Koji Inagaki Naokazu Sato Tetsuro Sameshima Yuka Nagakura Satoshi Baba Noritoshi Kato Shoichi Maruyama Toshiyuki Akahori

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.4731-20, (Released:2020-08-12)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 2

The relationship between anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) titer levels and relapse risk in patients with ANCA-associated vasculitis (AAV) following clinical remission remains controversial. We herein report a case showing ectopic relapse of AAV in the pituitary with no ANCA elevation after renal remission. Magnetic resonance imaging revealed an enlarged pituitary gland. A pituitary biopsy showed geographic necrosis with multinucleated giant cells. We diagnosed this case as relapse of AAV in the pituitary. One month after rituximab therapy, the pituitary gland volume had decreased. The intensification of therapy due to the possibility of vasculitis relapse may facilitate better control of AAV.

1 0 0 0 ストカスティック形式で迫る重力と量子論

量子論と重力理論の統合は現代物理学の課題の1つであるが、両方に関係した重要な現象として重力による量子ゆらぎの古典化がある。特に宇宙初期の急激な膨張期 (インフレーション) ではこの古典化により、現在の宇宙における銀河や星などの構造の元となる密度ゆらぎを生み出したと考えられている。このように古典化したゆらぎを扱う方法としてストカスティック形式が知られており、我々はこの形式と純粋な量子論的計算を比較することで古典化の謎に迫る。同時に、ストカスティック形式では量子ゆらぎを古典ゆらぎとして簡略的に扱うことで逆に計算の幅が広がるので、これをインフレーション模型の包括的解析に応用していく。

- 著者

- ウルフ・ディビッド 富田 武

- 出版者

- ロシア史研究会

- 雑誌

- ロシア史研究 (ISSN:03869229)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, pp.69-72, 2006-11-20 (Released:2017-07-25)

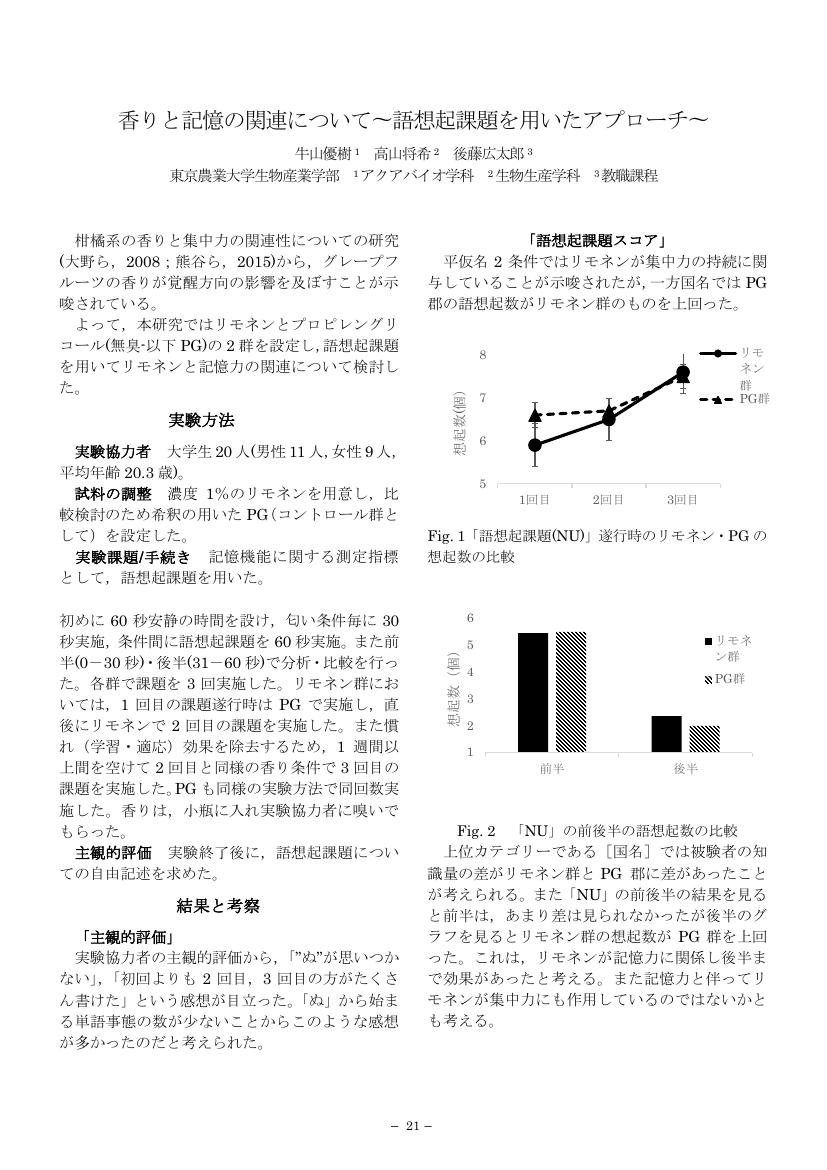

1 0 0 0 OA 香りと記憶の関連について〜語想起課題を用いたアプローチ〜

1 0 0 0 疑似科学問題を通して見る科学リテラシーと批判的思考の関係

- 著者

- 眞嶋 良全

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 = Cognitive studies : bulletin of the Japanese Cognitive Science Society (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.22-38, 2012-03-01

- 参考文献数

- 104

現代は科学技術が高度に発達し,科学技術の成果が広く応用されることで社会の発展が進むと同時に,科学技術の高度かつ専門的な細分化に伴って,特定の領域の専門家以外の公衆(他分野の科学者も含む)の理解が追いつかなくなっている.さらには,従来のように科学が真理の探究のみを目標としていた時代と異なり,価値判断や政策的意思決定などをも含む,科学だけでは解決できないが,一方で科学とは切り離せないような問題,あるいは"科学に問うことはできるが,科学だけでは答えられない"(トランスサイエンス)問題が生じている(小林, 2007; Weinberg, 1972).このような状況の中で,科学と社会とを繋ぐ科学技術コミュニケーションの重要性が指摘されるだけでなく,学校教育,あるいは生涯教育としての科学リテラシーの重要性も認識されるようになっている.リテラシーは,元来,言語による読み書き能力を指す言葉であるが,近年は,情報一般の活用力を指す情報リテラシー,健康や医療の面での情報活用力とそれに基づいた意思決定の能力を指すヘルスリテラシー,科学の成果とその方法論を理解し,批判的に評価する能力を指す科学リテラシーなどさまざまな能力を指す言葉として用いられている.科学リテラシーをどのように定義するか,あるいはどこからどこまでを科学リテラシーの範囲とするかについては未だに議論があるが1),いずれの定義においても,科学の諸分野における基本概念や科学の方法論を理解することと,科学的な主張を批判的に評価するためのスキルを獲得することが重視されている(川本・中山・西條, 2008; National Research Council,1996; OECD, 2007a).

- 著者

- 白石 佳和

- 出版者

- 高岡法科大学

- 雑誌

- 高岡法科大学紀要 (ISSN:09159347)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.55-69, 2020 (Released:2020-06-20)