- 著者

- 児玉 晴男

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.6, pp.416-424, 2012-09-05 (Released:2012-09-01)

- 参考文献数

- 12

わが国の教育コンテンツのネット公表は,オープンコースウェア(OCW)やiTunes Uの仕組みの中で行われている。その仕組みは,クリエイティブ・コモンズ・ライセンスやフェアユースなど著作権(copyright)の保護と制限の考え方,すなわち,米国の社会制度の面からの理解・解釈による。米国と日本の社会制度の違いから,教育コンテンツのネット公表を進める上では,わが国の社会制度の視点からの法的・倫理的な権利処理が明らかにされなければならない。本稿は,放送大学教材の公表にあたって実際に行われている法的・倫理的な対応を踏まえて,わが国における教育コンテンツのネット公表に伴って必要となる著作権と関連権からの権利処理について論説する。

7 0 0 0 OA 笑う舞鶴 : 「シリーズとつとつ」実践報告

- 著者

- 西川 勝 豊平 豪 森 真理子 砂連尾 理 淡路 由紀子 ニシカワ マサル トヨヒラ タケシ モリ マリコ ジャレオ オサム アワジ ユキコ Nishikawa Masaru Toyohira Takeshi Mori Mariko Jyareo Osamu Awaji Yukiko

- 出版者

- コミュニケーションデザイン・センター

- 雑誌

- Communication-Design (ISSN:18818234)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.39-83, 2012-07

- 著者

- CHI M. T. H.

- 雑誌

- Cognitive Science

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.145-182, 1989

- 被引用文献数

- 26 131

- 著者

- Engelhardt Tom 小菅 信子

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 世界 (ISSN:05824532)

- 巻号頁・発行日

- no.619, pp.95-102, 1996-02

7 0 0 0 OA 「宗教をもたない民」の改宗 : フランスの「ジプシー」の事例より

- 著者

- 岩谷 彩子

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.3-26, 2000-06-17

本稿では、フランスで「ツィガン(ジプシー)」と呼ばれている人々の、ペンテコステ派キリスト教への大規模な改宗運動を例に、改宗という行為の背景を考察する。従来のジプシー研究では、本質主義的なジプシー文化論と、形式主義的なジプシーの「宗教利用」論が交錯し、ジプシー社会における宗教の位置づけは矮小化されてきた。そこで本稿では、ジプシーの改宗を、集団と個人の選別意識との相関から論じることで、従来尚のジプシーの宗教研究、改宗論一般に新たな視座を提供する。具体的には、4章でジプシー福音宣教会(MET)による宣教が、ジプシーが対峙してきた様々な集団間の差異を、キリスト教の論理によって超越させたことにより改宗が進んでいる点を論じる。5章では、集団間関係に収斂されない場で生じている個人と神との結びつきについて触れ、その結びつきが実際にジプシー社会の中で生かされたことが、大規模な改宗運動を支えている点を指摘する。

- 著者

- Toshiro YAMAGUCHI Kaita SAWANO Miori KISHIMOTO Kazuhisa FURUHAMA Kazutaka YAMADA

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.12-0170, (Released:2012-08-03)

- 被引用文献数

- 2 1

Soil samples from the ground surface and feces and blood from a mixed-breed male pig were collected on April 10, 2011 at a farm within 20 km of the Fukushima Daiichi nuclear power plant. The radioactivity of each sample was measured using a Ge semiconductor detector. Despite the fact that the pig had been fed non-contaminated imported feed, 131I, 134Cs, and 137Cs were detected in the feces, and 134Cs and 137Cs were detected in the blood clots. Because it is considerably difficult to measure radioactive contamination in the edible muscle of living livestock, bioassays are an option for the screening of radioactive contamination in living livestock to ensure food safety.

- 著者

- 石宇 哲也

- 出版者

- The Mathematical Society of Japan

- 雑誌

- 數學 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.453-478, 2010-10-27

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 長谷尾 多聞 中津 秀之

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. D-1, 環境工学I, 室内音響・音環境, 騒音・固体音, 環境振動, 光・色, 給排水・水環境, 都市設備・環境管理, 環境心理生理, 環境設計, 電磁環境 (ISSN:13414496)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, pp.67-68, 2008-07-20

7 0 0 0 OA 1990年7月九州中北部豪雨による災害の特徴と概要

7 0 0 0 OA ペンシル・ロケット国分寺試翔実験全体記録

- 著者

- 山口 文二

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.8, pp.186-192, 1955-08-01

p.192 7(7) 正誤表, 表紙の説明あり

7 0 0 0 OA 電子ジャーナルの利用規約を考える 論文や電子的補助資料のよりよい流通と利用のために

- 著者

- 日高 真子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.183-191, 2012 (Released:2012-06-01)

- 参考文献数

- 11

国内学会発行の学術論文誌において,著者以外の利用者への著作権や利用に関する情報の公開・周知は十分ではなかった。そこで,電子ジャーナル論文や論文の補助資料の取り扱いについて,ジャーナルの利用規約とコンテンツ利用の現状に関する文献調査とヒアリング調査を行った。学会の状況,学術コンテンツの利用状況および利用者の実情の3点に着目し,調査結果を踏まえ作成した利用規約ガイドライン(案)を紹介,提案する。

7 0 0 0 OA 在日コリアン高齢者の認知症と言語に関する検討

- 著者

- 文 鐘聲

- 出版者

- 太成学院大学

- 雑誌

- 太成学院大学紀要 (ISSN:13490966)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.119-126, 2009-03

在日コリアン認知症高齢者はその発症・進行に伴い,母国である韓国・朝鮮語(以下朝鮮語)での会話が主になるといわれるが,その報告はほとんどない。本研究は,朝鮮語の会話が主になっている在日コリアン認知症高齢者に対し,ADLや認知症レベル,抑うつ,渡日歴や識字などを調査することにより,認知症状と言語に関する関係を明らかにすることを目的とした。2007年10月,大阪市内の介護老人保健施設利用者6人とその家族に対し半構造的面接を行った。対象は全て女性で平均年齢は88.6歳,平均介護度は2.3であった。施設入所者が3人,在宅(デイケア利用者)が3人であり,全員が在日1世であった。6人全員が学齢期に未就学であった。認知症レベルについて,HDSR(日本語)の平均点数が5.5,HDSR(朝鮮語)が5.8であり,朝鮮語での質問の方が回答時間も短かった。抑うつについて,GDS5(日本語)の平均値は2.3,GDS5(朝鮮語)の平均値は1.7であった。在日コリアン認知症者は,識字率が低く日本語の理解よりも朝鮮語での理解力が高いと考えられ,コミュニケーションの手段としての朝鮮語の重要性が示唆された。

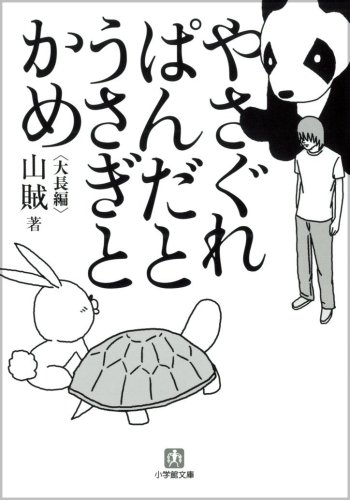

7 0 0 0 やさぐれぱんだとうさぎとかめ

- 著者

- 倉田 敬子 三根 慎二 森岡 倫子 酒井 由紀子 加藤 信哉 上田 修一

- 出版者

- 三田図書館・情報学会

- 雑誌

- Library and information science (ISSN:03734447)

- 巻号頁・発行日

- no.61, pp.59-90, 2009

原著論文【目的】 本論文の目的は、 日本の医学研究者において、 電子ジャーナルの利用がどこまで進み、それにともない論文の読みの形態、 入手経路、 検索手段にどのような変化が生じているかを明らかにすることにある。 【方法】 日本で医学部、医学研究科を持つ80大学に所属する医学研究者2,033人を抽出し、質問紙調査を実施した。 質問項目は、先行研究の分析に基づき、以下のとおりとした。 1) フェイスシート 、2) 最近読んだ論文の形態、入手経路、検索手段、 3) 普段使う検索手段、書誌データベース、 4) オープンアクセス手段の認知度と利用。 【結果】 2007年3月までに回収できた651件を集計した(回収率32.3%)。 主な結果は以下のとおりである。 1) 最近読んだ論文の7割は電子版論文であった。 2) 電子版論文の85%は大学図書館が契約する購読電子ジャーナルであり、印刷版の6割は個人購読雑誌であった。 3) 最近読んだ論文の検索手段はPubMedが一般的で、全論文の7割弱、電子版論文の8割以上がPubMedによって検索されていた。 PubMedを週1回以上検索する研究者は9割に上った。 一方、最近読んだ論文をサーチエンジンで見いだした研究者はほぼ皆無であった。 4) オープンアクセスは論文の入手先としては、PubMed Central が1割利用されていた以外は使われていなかった。 5) 年齢による論文利用パターンに違いはなかったが、 専門領域(基礎系、臨床内科系、臨床外科系に区分)によっては大きな違いがあった 。

- 著者

- 濱野 智史

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.1605, pp.24-25, 2010-06-20

7 0 0 0 意味的学習について(教科(英語)学習の教育心理的研究-11-)

- 著者

- 永沢 幸七

- 出版者

- 東京家政学院大学

- 雑誌

- 東京家政学院大学紀要 (ISSN:02866277)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.53-65, 1973-12

Objects: The aim of this experiment is to compare which is the more effective method, that of presenting English sentence only, or the English sentences followed by the Japanese sentence and also to compare which number of trials are more effective, five times or ten times. This was said to be a comparative experiment between meaningful and rote learning on point of audio visual mechanical area. Procedure: The subjects for this experiment were about 386 boys and girls in senior high school. The material which was used for this experiment was a series of English sentences and English Japanese sentences based on sentence patterns by Hornby and Fries. English sentences based on Hornby's sentences, 9 sentences out of 25 sentences were selected for stimulus omitting complex sentences such as number 11, 12, 15, 16. Each sentence for a stimulus was composed of 7 syllables and 5 to 7 words. The sentences were divided into 3 high, 3 middle and 3 low depending on how difficult they were based on the result of a pre-experiment. English sentences based on Fries sentences-9 sentences were selected based on Fries English sentence patterns including 12, 3b, 14, 16, 14, 3a. 12, 2a, 15, 1a, 11, 2a, 15, 1b. The sentences were divided into 3 classes: high, middle and low depending on how difficult they were on the basis of a pre-experiment. The stimulus sentences were presented to the subjects of both groups by the control method. English and Japanese sentences were presented to the B group. Both groups for the experiment had no significant difference in their T score and English achievement, and are said to be of the same quality. Each sentence was presented in 10 seconds on 10×30 cards and tape recorder and in 5 or 10 trials in succession. The subjects produced the sentences they had learned by memory. After 10 trials presentation the subjects were asked to produce each sentence in 45 to 60 seconds. The order of presentation in experiment were the following. (1) Hornby_1-Fries_1, consists of 10 trials of Hornby and Fries sentence patterns in English and Japanese. (2) Hornby_2-Fries_2 consists of 10 trials of Hornby and Fries sentence patterns in English. (3) Hornby_3-Fries_3 consists of 5 trials of Hornby and Fries sentence patterns in English and Japanese. (4) Hornby_4-Fries_4 consists of trials of Hornby and Fries sentence patterns in English. The subjects for this experiment are assigned equally to experimental conditions with no significant difference on the basis of the result of value analysis. Results: In presentation English Japanese sentence group is more effective than English sentence group on a 1% level of significance on the basis of the result of value analysis. In trial and interaction, significant difference is observed at a 1% level in English Japanese sentences compared with English sentence group. Error analysis: English sentence group had more errors than English Japanese sentence group ; there were 298 in spelling, 95 in phrases, 37 were ungrammatical. As for the difference in difficulties, English Japanese sentences are superior to English sentences on a 0, 1%, 5% level of significance on high and middle.

7 0 0 0 OA 19世紀後半パリの雑役女中と水の問題

- 著者

- 福本 逸美

- 出版者

- 大阪外国語大学

- 雑誌

- Etudes francaises (ISSN:0285984X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.117-143, 1988-03-15

- 著者

- 沼田 宗純 國分 瑛梨子 坂口 理紗 目黒 公郎

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.547-554, 2011 (Released:2011-09-07)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

東日本大震災では,特定の市町村への報道の集中,社会的に関心の高い原発事故に対する報道の集中等,適切な災害対応に貢献する報道ではないと考えられる.そこで本研究では,災害対応の循環体系の中で,「いつ,だれに,どんな情報」を伝えると災害対応を迅速かつ効果的に行えるのかを分析し,「効果的な災害対応に貢献する報道モデルの構築」を目指す.本稿では,そのための基礎的な分析として,東日本大震災の発災後10日間におけるテレビ局別に報道された市町村と被害との関係,局別の報道内容を比較する.[本要旨はPDFには含まれない]

- 著者

- 鈴木 隆志

- 出版者

- 日本法政学会

- 雑誌

- 法政論叢 (ISSN:03865266)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.1-16, 2011

The purpose of this paper is to examine the defects of the referendum through the case in which the issue of the shopping bag tax comprehended as a green fee has been rejected by the Seattle referendum. It is rather a rare case that the municipal ordinance, such as the shopping bag tax act previously approved by the Seattle City Council in 2008, and enacted in 2009, has been rejected in the referendum. The question is why the Seattle shopping bag tax act has been rejected in the referendum, despite the fact that Seattle citizens are considered liberal and environmentally oriented. There must be some defects in the referendum system itself or a sort of failure in the decision-making process for the shopping bag tax act. As for the failure of decision-making process of the city government, it can be indicated that there must have been a lack of an educational outreach touch to the citizens as well as a lack of mutual consensus between the city government and the business group. It is more important, however, to look into their referendum campaign maneuvers and also the dynamics of other elections for the local officials. I hope that this article will explain the American political climate of urban politics. I also hope the findings of this study will give readers some suggestions for the betterment of our local autonomy system in Japan.