6 0 0 0 OA 塩のpHについて

- 著者

- 稲盛 勉

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.1, 2015 (Released:2016-09-26)

6 0 0 0 OA ヘッジホッグと形態形成 —発生生物学から臨床医学への応用—

- 著者

- 藤井 克則 宮下 俊之

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.247-252, 2009 (Released:2016-05-11)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 1

ヘッジホッグシグナル伝達経路は生体にとって形態形成と細胞増殖をコントロールする重要な経路である. 本経路はリガンドであるヘッジホッグとその受容体であるpatched (PTCH), 隣接タンパクのsmoothened (SMO), その下流のGli (GLI) から構成されている. この経路の異常は出生前であればGorlin症候群等の奇形症候群を, 出生後であれば髄芽腫, 基底細胞癌等の癌腫を来す. 近年低分子化合物を用いた本経路の阻害研究が進み, 特に癌領域でその分子標的治療が効果を上げている. 小児神経学において先天性奇形症候群と易腫瘍形成性に対処する上で, このヘッジホッグシグナル伝達経路の理解は極めて重要である.

6 0 0 0 OA 伊豆大島の防風林形成過程にみる地域生物資源の利活用

- 著者

- 原 裕太 関戸 彩乃 淺野 悟史 青木 賢人

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.67-80, 2015 (Released:2015-08-27)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

本稿では,防風林の形成過程に着目することで,伊豆大島における地域の生物資源利用に関わる人々の知恵とその特徴を明らかにした.防風林の形態には気候,生態系,社会経済的影響などの諸因子が影響している.そのため,国内各地で多様な防風林が形成されてきた.防風林は,それら諸因子を人々がどのように認識し,生活に取り込んできたのかを示す指標となる.伊豆大島には,一辺が50 mほどの比較的小規模な格子状防風林が存在する.調査によって,防風林の構成樹種の多くはヤブツバキであることが確認され,事例からは,伊豆大島の地域資源を活かす知恵として,複数の特徴的形態が見出された.土地の境界に2列に植栽されたヤブツバキ防風林はヤブツバキの資源としての重要性を示し,2000年頃に植栽された新しいヤブツバキ防風林は古くからの習慣を反映していた.また,住民が植生の特性を利用してきたことを物語るものとして,ヤブツバキとオオシマザクラを交互に植栽した防風林が観察された.それらからは島の人々とヤブツバキとの密接な関係が推察された.

6 0 0 0 IR 韓国における日本文化の流入制限と開放

- 著者

- 徐 賢燮 徐 賢燮

- 出版者

- 長崎県立大学

- 雑誌

- 研究紀要 (ISSN:18838111)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.241-253, 2012

長く日本の植民地とされた韓国は,独立後は映画・音楽・漫画等いわゆる日本大衆文化を規制してきた。やがて反日から克日へ政府の姿勢の転換,日韓国交正常化による経済関係の進展,実際には国内に流通して人気の日本の漫画や音楽等,日本大衆文化解禁の気運は次第に高まったが,開放が実現したのは1998年金大中政権においてである。以来2004年の第4次開放まで段階的に実施された。日本大衆文化の開放が実現した背景には,東西冷戦構造の解体や民主化の確立という国際的社会的要因やそれによって日韓が自由民主や市場経済等の価値観を共有するに至ったこと,ワールドカップ共催で両国の心理的距離が接近したことやネットを駆使するN世代の台頭による日本大衆文化規制の形骸化等が挙げられる。日本大衆文化が部分的とはいえ開放されたことで日韓の文化の相互流入が増え,後の日本の「韓流」ブームにつながった。この意味で金大中は「韓流」の生みの親とも言える。

6 0 0 0 IR 第二次世界大戦下の日本=スペイン関係と諜報活動(1) (南博方先生古稀祝賀記念号)

- 著者

- ゲルハルト=クレープス[著] 田嶋 信雄 井出 直樹[訳]

- 出版者

- 成城大学

- 雑誌

- 成城法学 (ISSN:03865711)

- 巻号頁・発行日

- no.63, pp.279-320, 2000-11

6 0 0 0 IR スペイン戦争と日中戦争--フランコ政権承認をめぐる日本の軍部外交について

- 著者

- 川成 洋

- 出版者

- 法政大学教養部

- 雑誌

- 法政大学教養部紀要 (ISSN:02882388)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.p149-163, 1983-01

6 0 0 0 OA 看護基礎教育機関の図書館における利用者教育:効果的な情報リテラシー教育の要件からの検討

- 著者

- 森井 理恵

- 出版者

- 日本図書館研究会

- 雑誌

- 図書館界 (ISSN:00409669)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.235-250, 2017-11-01 (Released:2017-12-22)

【背景】看護基礎教育機関は,どのような能力を備えた看護師を育成すべきか,その育成に図書館員はどう関わるべきか,利用者教育の面から検討した。 【方法】効果的な利用者教育の要件を,国内外の事例から7つ挙げた。その要件について,授業の一環として,文献検索を担当する図書館員への半構造化インタビュー調査を実施した。 【結果】図書館員たちが重視していた要件は,「タイミング・動機」,「正規の授業」,「教育の期間」,「協働」の4つであった。 【考察】看護図書館における利用者教育試案を提示する。

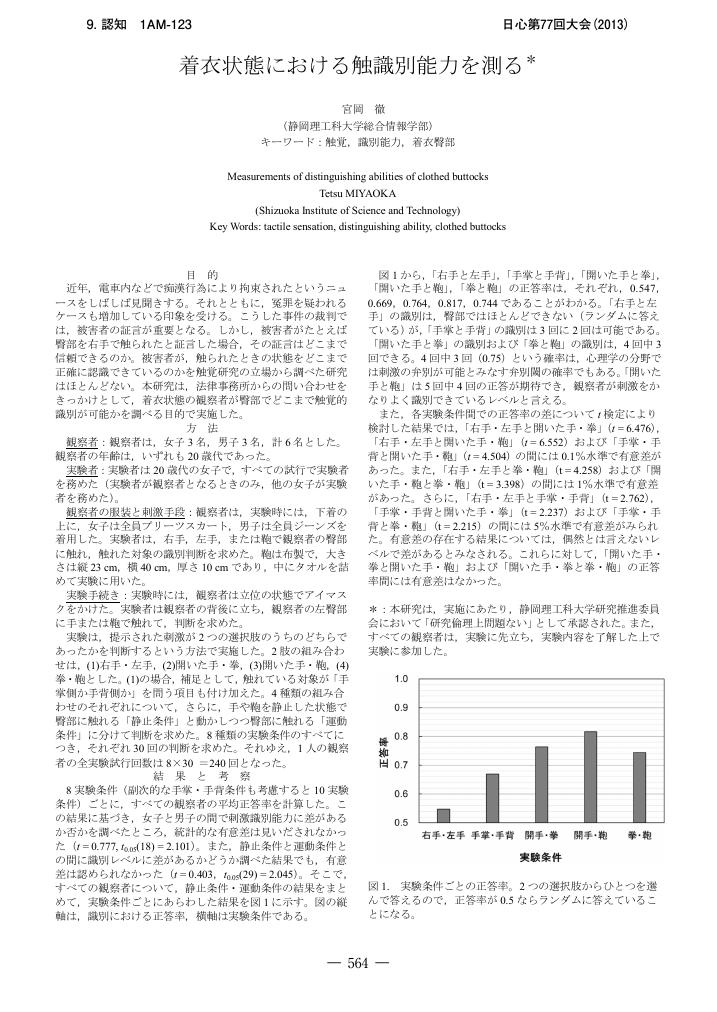

6 0 0 0 OA 着衣状態における触識別能力を測る

- 著者

- 宮岡 徹

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第77回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.1AM-123, 2013-09-19 (Released:2020-12-14)

6 0 0 0 OA カロリンスカ研究所における心理学・認知神経科学研究

- 著者

- 大畑 龍

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.256-258, 2022-03-31 (Released:2022-06-17)

- 参考文献数

- 7

6 0 0 0 OA 民族解放戦争と民族自決権 : 「植民地独立付与宣言の完全な履行のための行動計画」を中心に

- 著者

- 家 正治

- 出版者

- 神戸市外国語大学研究所

- 雑誌

- 神戸外大論叢 = The Kobe Gaidai Ronso : The Kobe City University Journal (ISSN:02897954)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.55-74, 1973-06-30

6 0 0 0 ウキウキとルンルンの共演

- 著者

- .*郷原 皓彦 米満 文哉 山田 祐樹

- 雑誌

- 日本心理学会第86回大会

- 巻号頁・発行日

- 2022-07-29

6 0 0 0 OA 紀伊半島南端の国境変遷と画定 熊野・紀伊・志摩・伊勢国

- 著者

- 水田 義一

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2017年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.100269, 2017 (Released:2017-05-03)

明治初期の三重県と和歌山県の境界画定の結果、北山村は村全体が飛び地となった。なぜ熊野地方の中心都市である新宮市の都市圏を無視した県境が施行されたのであろうか。この地域は古代の国の境界が不安定で、帰属する領域は志摩国、伊勢国、紀伊国と変遷してきている。発表では国境の画定の経過と境界が移動した要因を探るのを目的とする。 1 熊野国 熊野国という地名は、平安時代の『先代旧事本紀』10巻「国造本紀」に「熊野国 志賀高穴穂朝御世、嶢速日命五世孫、大阿斗足尼定賜国造」と出てくる。また『続日本紀』に「従四位下牟漏采女熊野直広浜卒す」とあり、熊野国造の系譜をひいた有力者が牟婁郡にいたことを示している。ところが、『日本書記』は「紀伊国熊野之有馬村」「熊野神邑」「熊野荒坂津」「熊野岬」と記し、熊野国と記すことはない。木簡史料も牟婁郡と記して熊野とは記さない。近世の地誌書『紀伊続風土記』は、大化の改新によって熊野国は紀伊国の牟婁郡に改称されたという説を記し、この説が今も継承されているが、記紀はがなく、行政的な熊野国は存在しなかった。 2 古墳の欠如と郷の分布紀伊半島の先端部では、考古学的な調査事例は少ないが、分布調査から、縄文土器が出土し、弥生土器はほとんどの浦や河口の低地で発見されている。次に古墳の分布をみると、枯木灘から熊野灘にかけて、150kmの海岸には古墳の見られない地区が続く。僅かに周参見と那智勝浦町の下里(前方後円墳)に2基みられるに過ぎない。9世紀の『和名抄』に記された郷の分布をみると、紀伊国の三前郷(潮岬)と、志摩国英虞郡二色郷(錦)まで、100kmの海岸部は、2つの神戸郷と餘部郷記されるが、その所在地も曖昧で、紀伊・志摩国の国境の画定は難しい。実態は未開地が広がり、それが自然の国境をなしていたのではあるまいか。3 伊勢国の拡大 南北朝期に北畠氏は南朝の主力として戦い、南北朝合体後も伊勢国司として代々国司職を継承した。その勢力範囲は伊勢南部、志摩国全土および牟婁郡(熊野地方)に及んでいた。各地に親族を配し、在地の武士を被官化して戦国大名化していった。熊野灘沿岸の旧志摩国英虞郡をその領域に組み込んでいるが、いつ伊勢国度会郡となっていったか、その時期は確定できていない。4 紀伊国と伊勢国の国境 至徳元年(1384)に、北畠氏の家臣加藤氏が、志摩国に進出して長島城を築いて伊勢北畠領の拠点とした。その後2世紀にわたり、尾鷲、木本一帯で紀伊国の有馬氏・堀内氏と合戦を繰り返した。最後に新宮に本拠を置く堀内氏善が天正10年(1581)、尾鷲において北村氏を討ち、荷坂峠までを領国とした。堀内氏は天正13年の秀吉による紀州統一に際して、大名として領域を認められた。その結果、紀伊と伊勢は荷坂峠が国境と定まった。 まとめ 古代の国境:尾根(山岳)による境界と河川を使った境界があるが、尾根を使った大和・紀伊と大和・伊勢さらに伊勢・志摩の国境は、現在まで安定した境界であったと推測される。河川や浦が卓越する紀伊・志摩間の国境は無住の空間が広がり、自然の境界となっていたと考えられる。古墳は那智勝浦町の前方後円墳1基をのぞくと、すさみ町から紀伊長島町の間120kmは古墳が存在しない。10世紀の「和名抄」の郷名を見ると英虞郡二色郷(錦)と牟婁郡三前郷(潮岬)の間には、2つの神戸郷と余部郷が見られるに過ぎず、50戸に編成できない分散的な集落が見られるに過ぎない。半島の先端部は、居住者の少ない辺境であったことを示している。中世の南北朝期の合戦や戦国期の戦乱によって、戦国大名の領域が定まり、それが近世初頭に国境となった。紀伊国牟婁郡が大きく東北へ広がり、伊勢国が志摩国英虞郡を取り込んだ。大和の南端部と紀伊国が河川を境界としているのをのぞくと、いずれも山の峰を利用した安定した境界線である。明治初期に県域の設定が行われたが、近世には紀伊半島を取り巻く紀伊・伊勢国は紀州藩(徳川藩)であった。紀州藩を分割して和歌山県と三重県に分割するとき、安定した自然境界、県庁所在地からの距離を考慮して、熊野川が県境に選ばれたと推測している。

6 0 0 0 OA 芦田均の共産主義認識 ──第二保守党政治家による共産主義批判──

- 著者

- 吉田 龍太郎

- 出版者

- 日本法政学会

- 雑誌

- 法政論叢 (ISSN:03865266)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.21, 2017 (Released:2017-05-19)

The purpose of this research is to re-examine the views of Hitoshi Ashida, one of the prominent figures among Japanese liberalists in opposition parties during the early 1950s, on communist movements. On the issue of domestic policy, Ashida had a critical view on totalitarianism through his career as social-liberal intellectual and politician. Firstly, he declared caution concerning the Japanese Communist Party, which he described as seeking to establish a totalitarian regime in Japan. Secondly, while he tried not to be merely a hard-liner and to introduce his socialized economic policy, he tried to draw a line between communism and his social liberalism. However, he was also very pessimistic about the popularity of liberalism among Japanese people. And his position was becoming marginalized in this era of conflict between so called conservatives and progressives. On the issue of foreign policy, Ashida took a cautious view on the Soviet’s aggression in the Cold war through his active research on Russian diplomacy. Firstly, he accused the Japanese Communist Party of seeking to make Japan a satellite state of the Soviet Union. Secondly, while he tried not to be merely a hard-liner, continuing to think about the possibility of détente and retaining his love to Russian culture, he was cautious about any economic and cultural exchanges between Japan and communist states. However, he remained so pessimistic about the future of Japanese people who he viewed would tolerate communist countries. And his position was gradually opposed, even from the politicians within his own party. He also felt frustration about his social activities, which he saw didn’t attract interest in society and intellectual community, despite perceiving himself as specialist on Russian issues. Through this research, we can see how Ashida was in constant risk of becoming marginalized due to his active but hawkish position.

6 0 0 0 ASCII

- 出版者

- アスキー・メディアワークス

- 巻号頁・発行日

- 1977

6 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1922年10月14日, 1922-10-14

6 0 0 0 OA マルチ商法(Multi Level Marketing)問題の実態と規制について

- 著者

- 柏木 信一 カシワギ シンイチ Shinichi Kashiwagi

- 雑誌

- 修道商学

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.113-135, 2005-09-30

6 0 0 0 OA 聴覚刺激が味覚機能に及ぼす影響 -甘味と塩味について-

- 著者

- 草野 寿之 奥津 史子 松川 高明 豊田 有美子 根来 理沙 頼近 繁 濵坂 弘毅 眞木 信太郎 遠藤 舞 松井 藍有美 大川 周治

- 出版者

- 日本顎口腔機能学会

- 雑誌

- 日本顎口腔機能学会雑誌 (ISSN:13409085)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.145-156, 2013 (Released:2014-01-30)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 4 2

本研究の目的は,純音ないし音楽による聴覚刺激が味覚機能,特に甘味と塩味に対する味覚の感受性に及ぼす影響を明らかにすることである. 実験1では,被験者として健常有歯顎者22名を選択し,純音が甘味および塩味に対する味覚閾値に及ぼす影響について検討を行った.聴覚刺激に用いた被検音は10Hz,4,000Hz,20,000Hzの3種類の純音とし,音の大きさは50dBに設定した.味覚閾値の検査に用いる味質は甘味(スクロース)と塩味(塩化ナトリウム)の2種類とし,各味質の濃度は0.005M,0.010M,0.050M,0.100Mとした.聴覚刺激の負荷は15分間とし,味覚閾値の検査は全口腔法を用いた. 実験2では,被験者として健常有歯顎者22名を選択し,音楽が甘味および塩味の味覚に及ぼす影響についてVASを応用して検討を行った.聴覚刺激に用いた被検音には,3種類の音楽(1)癒しのモーツァルトBEST,(2)refine 身近にできる音楽療法,(3)究極の眠れるCD を用いた.味覚閾値の検査は実験1と同様に行い,さらに自覚した味の強さをVASによりスコア化し,味覚の感受性として評価した.また,今回用いた音楽の嗜好に関するアンケート調査を同一被験者に行い,音楽刺激前と後との間における味覚VAS値の差を嗜好別に算出し,音楽の嗜好が味覚の感受性に及ぼす影響についても検討した. その結果,純音による聴覚刺激では味覚機能への影響は認められなかったが,音楽による聴覚刺激では味覚機能,特に甘味における味覚の感受性に影響を及ぼすことが示唆された.さらにその音楽に対する嗜好は甘味における味覚の感受性に影響を及ぼすことが示唆された.

6 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1941年11月26日, 1941-11-26

6 0 0 0 OA 運動による慢性腎臓病進行抑制の可能性

- 著者

- 山越 聖子

- 出版者

- 一般社団法人 日本基礎理学療法学会

- 雑誌

- 基礎理学療法学 (ISSN:24366382)

- 巻号頁・発行日

- pp.JJPTF_2022-R6, (Released:2022-09-29)

- 参考文献数

- 29

慢性腎臓病(以下,CKD)患者は,様々な合併症や廃用により身体活動量や運動耐容能が低下し,それらの低下が死亡リスクの増加と関連している。近年,CKD に対する運動療法が,身体機能や生命予後の改善のみならず,腎機能を改善することが報告されている。CKD モデルラットを用いた基礎研究において,運動による腎保護効果についての報告が散見される。しかしながら,その詳細な機序については明らかでない。我々はCKD のステージ進行に伴ってみられる腎間質線維化に着目し,運動による腎間質線維化抑制効果の機序について,腎コラーゲン代謝と腎レニン- アンジオテンシン系の関与を報告した。これらの結果から,CKD における運動は,腎間質線維化を予防し,腎不全の進行予防効果をもたらすことが期待される。