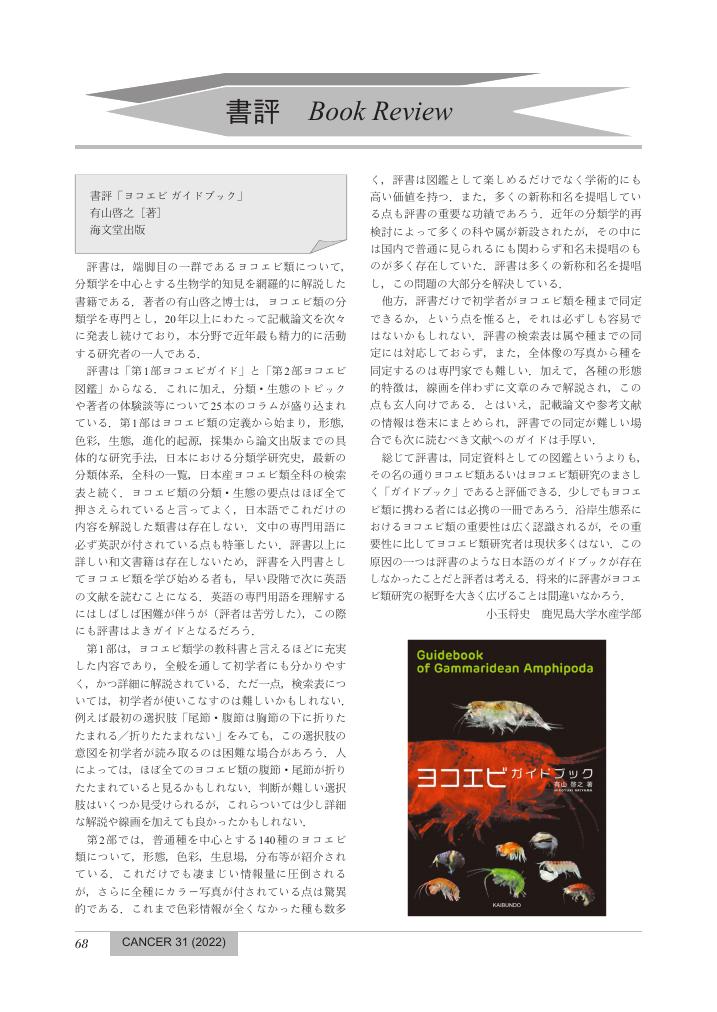

6 0 0 0 OA ヨコエビガイドブック 有山啓之[著]海文堂出版

- 著者

- 小玉 将史

- 出版者

- 日本甲殻類学会

- 雑誌

- CANCER (ISSN:09181989)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.68, 2022-08-01 (Released:2022-08-24)

- 著者

- 吉野 健一

- 出版者

- 一般社団法人 日本質量分析学会

- 雑誌

- Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan (ISSN:13408097)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.99-115, 2007 (Released:2007-04-15)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 6 7

Ions are not organisms, and thus they do not proliferate by either sexual or asexual reproduction. They are hence incapable of being parents, children, or grandchildren. Therefore, the terms “parent ion,” “daughter ion,” and “granddaughter ion” are scientifically incorrect. In addition, mass spectrometrists should note that the terms “daughter ion” and “granddaughter ion” are gender-specific. (The terms “daughter nuclide” and “granddaughter nuclide” are also gender-specific.) Therefore, the terms “parent ion” and “daughter ion” need to be replaced by “precursor ion” and “product ion,” respectively. Instead of the gender-specific terms “granddaughter ion” and “great-granddaughter ion,” the gender-neutral terms “second generation product ion” and “third generation product ion” should be used.

6 0 0 0 OA 冬ノ蛾座談会 ―冬シャク・冬ヤガ・冬ボンビ―

- 著者

- Shotaro Aso Hideo Yasunaga

- 出版者

- Society for Clinical Epidemiology

- 雑誌

- Annals of Clinical Epidemiology (ISSN:24344338)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.3, pp.69-74, 2020 (Released:2020-07-01)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 7 16

In theory, instrumental variable (IV) analysis, like randomized controlled trials, can adjust for measured and unmeasured confounders. IVs need to meet the following three conditions: (i) they are associated with treatment assignment; (ii) they have no direct association with the outcome and are associated with the outcome exclusively through the treatment; and (iii) they are not associated with any of the measured confounders. Studies have presented several types of IV, including preferences of the facility or physician, differential distance, and days of the week. Two types of estimation method have been introduced: two-stage least squares and two-stage residual inclusion. The assumption of monotonicity limits the generalizability of estimates of causal effects in IV analysis because the target population of IV analysis is “compliers” (those who always comply with the assigned treatment). IV analysis using two or more IVs is feasible but requires the overidentifying restriction test. Despite several limitations, IV analysis is a feasible option that may be used for causal inference in comparative effectiveness studies using retrospective observational data.

- 著者

- 高橋 洋成 永崎 研宣 本間 淳

- 雑誌

- 研究報告人文科学とコンピュータ(CH) (ISSN:21888957)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022-CH-129, no.3, pp.1-7, 2022-05-14

動画アノテーションツール ELAN で作成された「注釈付き動画」を言語教育の教材として活用するため,本研究は IIIF ビューワ「Mirador 動画アノテーション対応版」を改良し,注釈テキストの自動スクロール機能や字幕表示機能を追加した.また,ELAN の注釈データを IIIF 記述へ変換するにあたり,副産物として様々な形式のデータを得ることができ,多様なプラットフォームを見据えた注釈テキストの「エコシステム」構築の可能性が示された.

6 0 0 0 OA 「福祉元年」政策の形成過程の分析 ―経常収支不均衡問題とその対応を鍵として

- 著者

- 髙橋 涼太朗

- 出版者

- 日本財政学会

- 雑誌

- 財政研究 (ISSN:24363421)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.194-217, 2019 (Released:2021-07-28)

- 参考文献数

- 64

- 被引用文献数

- 1

本稿は,「福祉元年」政策である老人医療無料化と年金制度改正の政策形成過程の分析を通じ,「高福祉高負担」路線が部分的にしか達成されなかったことを明らかにするものである。「福祉元年」は日本型福祉国家の黎明期として位置づけられ,「福祉元年」に内包される政策は国民一般を支える制度とみなされる一方で,財政収支バランスを毀損する枠組みであると指摘されてきた。本稿は経常収支不均衡問題下の大蔵省に着目することで上述の評価に新たな視点を提供する。ニクソン・ショックによって租税負担率引き上げが棚上げされ,スミソニアン合意による円切り上げにより大蔵省は老人医療無料化を許容した。また,経常収支不均衡問題対策の調整インフレ政策は労使協調を生み,年金水準は引き上げられたものの,大蔵省は国庫負担を回避する制度を導入した。「高福祉」は実現したが,「高負担」は社会保障負担の増徴という形でしか実現しなかったのである。

6 0 0 0 IR 陳寅恪『唐代政治史述論稿』 : 「上篇 統治階級之氏族及其升降」訳注稿(1)

- 著者

- 陳 寅恪 森部 豊

- 出版者

- 関西大学東西学術研究所

- 雑誌

- 関西大学東西学術研究所紀要 = Bulletin of the Institute of Oriental and Occidental Studies, Kansai University (ISSN:02878151)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.283-307, 2021-04

著 : 陳寅恪訳 : 森部豊

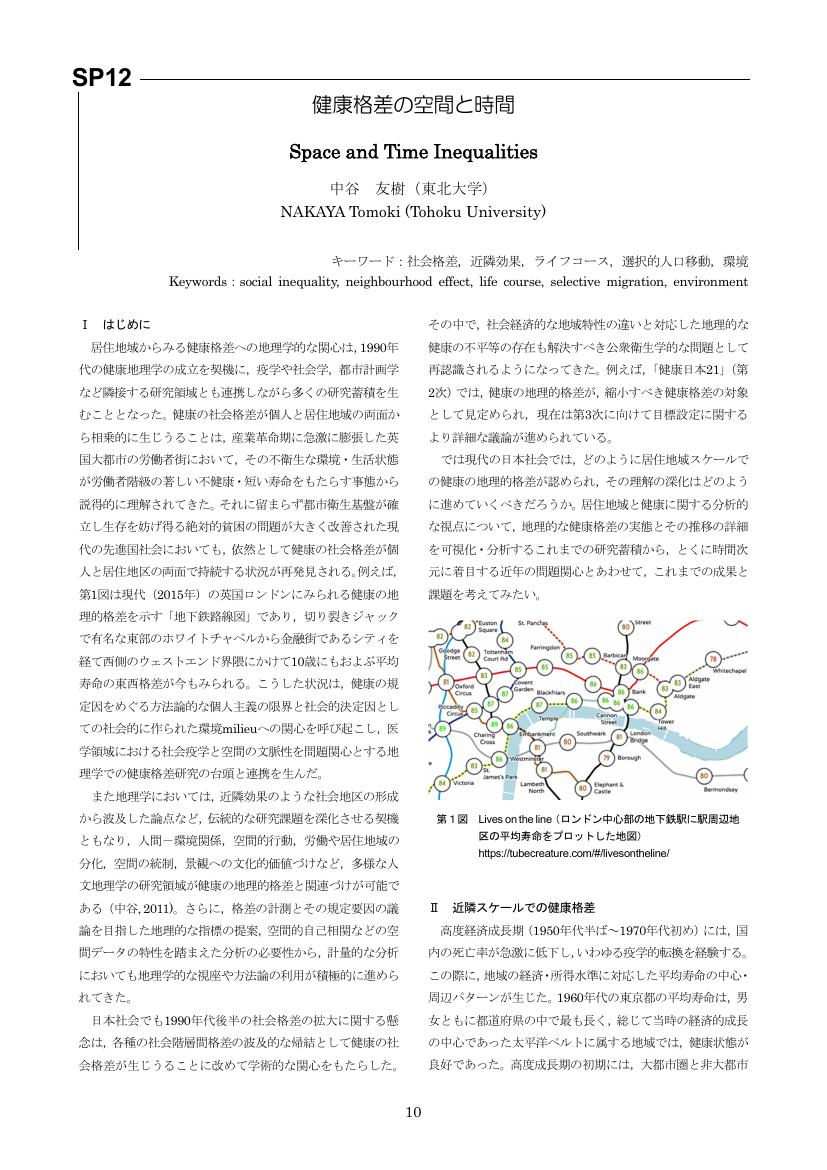

6 0 0 0 OA 健康格差の空間と時間

- 著者

- 中谷 友樹

- 出版者

- 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2021年 人文地理学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.10-13, 2021 (Released:2021-11-30)

6 0 0 0 IR 室町・戦国期の天皇裁判権とふたつの官僚制 (開館30周年記念論文集(1))

- 著者

- 井原 今朝男

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.178, pp.305-329, 2013-03

戦国・織豊期の天皇像について、公家衆が地方に下向するものが多く、天皇は公家 社会に対する統括権を喪失し「太政官も廷臣も必要としない天皇制」になったとする 歴史像が通説になっている。本稿では、明応五年(一四九六)前関白九条政基が家礼唐橋在数を殺害した事件で、 後土御門天皇が九条家に対して勅勘の処分にした裁判事例をとりあげ検討した。その 結果、天皇は被害者の一門菅原氏に勅使を派遣して菅氏輩訴状を出させ、論人の九条 家にも勅使を派遣して准后申状を提出させて、裁判をはじめた。近臣や伝奏経験者に 勅問を発して意見具申をもとめ、二月五日に天皇自ら妻戸間に出御して、伝奏・職事 らと合議を行い、両局輩から勘文を出させて、御前沙汰と呼ぶべき裁判審議を行った。 武家に申して御沙汰するか否かについては、重科の罪ではないとして、九条尚経解官 の処分案について検討することで二月五日の御前定を終えた。この天皇裁判事件は、 天皇が官人と結ぶ官位制(国家官僚制)と、権門が家礼と結ぶ主従制(家産官僚制) という二つの官僚制のうち、どちらを優先させるか、という難問であった。摂籙家や 九条家と姻戚関係にあった三条西実隆や甘露寺親長ら近臣は、家礼在数の罪科は明瞭 であるとして、家長による家礼・臣への処罰権を軽視するものとして摂家解官の処分 案に反対した。閏二月二日の御前定で、天皇は摂家解官の処分案を撤回し、近衛家が 提案した九条家勅勘・出仕停止の処分案を「御治定」として決裁した。このように室 町戦国期の天皇は、公家身分内部の紛争や殺害事件に対して天皇の裁判権・処罰権を 行使しており、勅使の派遣や勅問によって関係者の合意形成に努力し、勅勘・出仕停 止の処分案を天皇による最終決定として判決した。その反面、武家執奏を口実にして、 天皇の意志に反した近衛家から関白職を取り上げた。室町・戦国期にも天皇が公家間 の紛争に対して裁判権を行使し、幕府を後見として利用しつつ家父長制的権力を強化 していたことをあきらかにした。The prevailing view of the historical image of the Emperor during the Sengoku/Shokuho Period says that many Imperial Court nobles left the capital and headed to the provinces, with the Emperor losing his right to unify the Imperial Court society and the "Emperor System requiring neither a Department of State nor courtiers".This paper investigates a trial case in which Emperor Gotsuchimikado censured the Kujo family in relation to the murder of a servant called Arikazu Karahashi perpetrated in 1496 by Kujo Masamoto, former Chief Adviser to the Emperor. As a result of this, a trial commenced after the Emperor dispatch an imperial messenger to the victim's family, the Sugawara clan, who were made to submit a complaint, and an imperial messenger was also dispatched to the defendant's family, the Kujo family, who were made to submit a jugou petition. The opinions of attendants and persons with experience of delivering messages to the Emperor were requested by means of imperial questions, and trial deliberations referred to as gozen sata (direct judgments) were conducted after the Emperor himself arrived at the doors to the pavilion on February 5th and summoned both parties to consult with regards to events relating to work in delivering messages to the Emperor. As for whether or not imperial words were given to buke, the crime was not deemed to be serious, and gozen sata were completed on February 5th by considering punishment by dismissal for Hisatsune Kujo. This Emperor's trial case posed a difficult question in terms of whether to give priority to State bureaucracy connected to government officials, or to patrimonial bureaucracy connected to powerful families and their servants. Attendants Sanetaka Sanjonishi and Kanroji Chikanaga, who were connected to the Setsuroku family and Kujo family as relations by marriage, felt that the crime against Arikazu was clear, and they opposed punishment by dismissal as lightening the family heads' right to punish servants and attendants. With the imperial decision of February 2nd, the Emperor withdrew punishment by dismissal of the adviser and approved as an imperial decree punishment of the Kujo family by censure and suspension of service, as proposed by the Konoe family. In this way, the Emperor of the Muromachi/Sengoku Period exercised his right to judge and punish disputes and murder cases between Imperial Court nobles, dispatching imperial messengers and putting great effort into understanding the related partied by means of imperial questions, with the Emperor making final decisions on punishment by censure or suspension of service. On the other hand, taking the Muromachi shogun (buke shisso) as a pretext, the Emperor reciprocated by appointing a member of the Konoe family as his chief adviser. Even in the Muromachi/Sengoku Period, the Emperor exercised jurisdiction in relation to disputes between Imperial Court nobles, and it was clarified that patriarchal authority was strengthened while utilizing the shogunate as a guardian.

6 0 0 0 IR ジェンダーの視点からみる女性嗜癖者の回復過程--「親密圏」と「身体」に焦点をあてて

- 著者

- 大嶋 栄子

- 出版者

- 北星学園大学

- 雑誌

- 北星学園大学大学院論集 (ISSN:18845428)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.5-23, 2010-03

- 著者

- 大塲 洋介 宮下 芳明

- 雑誌

- 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) (ISSN:21888760)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022-HCI-200, no.37, pp.1-8, 2022-11-01

MacBook Pro(2021)画面上部のノッチ領域には,カーソルが進入できる.しかし,カーソルの一部や全部が隠れてしまう.この影響でノッチが操作時間を増加させることを,筆者らは先行研究で明らかにした.そして本稿では,ノッチを「カーソルが進入できない領域」とした方が良いと提言する.ノッチの外縁でカーソルが留まるため,ノッチと隣接したターゲットを高速に選択できると考えられるからである.実験 1 では,現行のノッチの仕様で,「ノッチに進入する戦略」よりも「ノッチを回避する戦略」が望ましいことを示した.実験 2 では,ノッチを「カーソルが進入できない領域」に変更した場合,ノッチと隣接するターゲットを速く正確に選択できるようになることを示した.

6 0 0 0 OA 他者判断と所属集団サイズが合意性推定に及ぼす影響

- 著者

- 田村 美恵

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.1-12, 2005 (Released:2006-04-29)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 2

人は,自分自身の判断や態度,行動(以下,自己判断)に対する合意性をどのように推定するのだろうか。またその際,自己判断に対する合意性推定のあり方は,自分以外の他者の判断を示されることで,どのように影響を受け,調整/修正されるのだろうか。この点に関して,先行研究間では,必ずしも一貫した結果が得られていない。本研究では,自己判断と他者判断の一致,不一致が合意性推定に及ぼす影響について,自分が多数派に属するか少数派に属するかという「所属集団サイズに関する予期」との関連で検討した。その結果,所属集団サイズに関する予期の違いによって,自己判断や他者判断への関心(重み付け)が左右され,異なる合意性推定プロセスが生起することが見出された。まず,自分が多数派に属するという予期を有する場合には,合意性推定は,専ら,自己判断をベースとして行われ,他者判断は,その内容如何に関わらず,合意性推定に影響を及ぼさなかった。これに対して,自分が少数派に属するという予期を有する場合には,自己判断だけでなく他者判断も考慮され,それらの内容が一致しているか否かによって,合意性の見積もり方が左右されていた。これらの結果に基づき,従来の見解の相違について考察した上で,合意性推定に及ぼす集団間文脈の影響,ステレオタイプ研究との関連などについて議論を展開した。

- 著者

- 濵野 純 田中 綾乃 田畑 泉

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.319-331, 2022-08-01 (Released:2022-07-12)

- 参考文献数

- 49

The purpose of this study was to examine the risk factors of stress fractures in terms of training distance and intensity in young male Japanese high school long-distance runners. Nine hundred and twenty-five runners from high schools, colleges, and work teams responded to our questionnaire. Our analysis of the questionnaire found that the onset rates of stress fractures in males were 25.0%, 40.2%, and 55.3% in high school runners, collegiate runners, and work team runners, respectively, suggesting that young Japanese long-distance runners are more likely to suffer from stress fractures than European and American runners. Stress fractures occurred in male high school and collegiate runners after training that had increased running distance (24.7% and 33.1%, respectively) or running intensity (17.0% and 9.6%), or both increased running distance and increased running intensity (29.8% and 34.6%), suggesting that an increase in running distance at moderate intensity might be a major risk factor in stress fractures in young male long-distance runners. Data from college and work team runners that ran all three years of high school show that stress fractures are most likely to occur in May of the high school freshman year. These results suggested a need to reconsider training programs for freshmen to prevent stress fractures in young runners.

- 著者

- Christoph Randler

- 出版者

- The Ornithological Society of Japan

- 雑誌

- ORNITHOLOGICAL SCIENCE (ISSN:13470558)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.1-14, 2016 (Released:2016-02-05)

- 参考文献数

- 49

- 被引用文献数

- 10

Birds of a wide range of species show characteristic movements of their tail, often called tail flicking, tail wagging or tail flashing. Tail flicking refers to vertical up-and-down movements of the tail, while tail flashing is defined as a horizontal movement, often including tail spreading. Here, I review proposed functions of such behaviour. Most relate to communication with conspecifics, predators or prey. Tail flashing may induce movement of the bird's prey that makes the prey more vulnerable to capture (‘prey-flushing’). Tail movements may signal to a predator that the signaller has detected it (‘perception advertisement’), or that the signaller is particularly alert or otherwise difficult to catch (‘quality advertisement’). Further, it may warn conspecifics of predators (‘alarm signal’), or it may advertise quality as a mate, signal social status, or aid in flock cohesion. This behaviour may, possibly, though it seems unlikely, represent a cue rather than a signal in that it benefits the receiver, but not the signaller. For each postulated function, I develop predictions stemming from that function, and interpret the available empirical evidence in the context of these predictions. I finish by synthesising our current state of knowledge and by identifying the future empirical studies that would most improve our understanding of this widespread but unjustly neglected avian behaviour.

6 0 0 0 OA 『塵芥集』から探る奥羽の自力救済社会 : 他国法と比較して

- 著者

- 佐藤 耕太郎

- 出版者

- 国士舘大学日本史学会

- 雑誌

- 国士舘史学 = Kokusikan-shigaku

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.83-107, 2018-03-20

6 0 0 0 OA プロジェクト型学習における学生チームの進捗改善

- 著者

- 岡野 仁庸 古本 政博 大島 草太 竹中 秀樹 佐原 宏典

- 出版者

- 特定非営利活動法人 学習分析学会

- 雑誌

- 学習分析学 (ISSN:24366862)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.1-12, 2022-04-07 (Released:2022-11-09)

PBL型授業はチーム教育の手法として広く導入されているが、チームの迷走によって実施側も参加者も今ひとつPBLの効果を感じられないもので終わることがある。本学が提供する「研究プロジェクト演習(4)」の2年度間について、チームによるプロジェクト活動の活性化と評価を作業時間とその一定進捗からの乖離、及びチーム余裕の指標を以って分析した。その結果、前年度の最終報告書のレビューを行うことを導入することと報告会を複数回実施することによって、スムースなプロジェクト開始と作業時間の増加が見られた。また、チームの活性化を評価する指標としてジニ係数を導入し、初年度と第2年度のチームとチーム内メンバーの作業時間に適用した結果、いずれも初年度に比べて第2年度は一定進捗に近付き、チーム作業時間及びメンバー作業時間のばらつきが有意に縮小していることが分かった。本論文の手法によってチーム及びチーム内メンバーの活性化を評価することができ、顕著な活性化が見られないチームやチームメンバーを定量的に顕在化させ、テコ入れの必要性を判断することができる。

- 著者

- 家口 美智子

- 雑誌

- 摂大人文科学 = The Setsudai Review of Humanities and Social Sciences

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.45-62, 2017-01-31

本論は現代英語でvernacular でのみ使用され、存在文において周辺的な構造を持つX+be+NP+VP 構文(XV 文)、X+be+NP+pp 構文(XP 文)、X+be+NP+been 構文(Xbeen 文)がthere とhere を使った時(それぞれthere 文、here 文)、頻度や意味、語用論の機能上どんな差異があるかについての分析を行った。コーパス上では存在文のthere+be は直示の存在を表すhere+be と比べて比較にならないほど頻繁に使用されているが、この3 つの構文においては、there 文とhere 文の頻度差は比較的小さいだけでなく、3 つの構文の頻度は、there 文、here 文ともXV 文が一番高く、Xbeen 文が一番低いという同様な傾向が見られた。意味論的・語用論的機能に関して、there 文はthere was 以外のXV 文はpresentative な機能は主ではない。Xbeen 文はそれより若干presentative に機能する率が高い。一方、there 文のXP 構文とhere 文の全部の構文で、presentative な機能が主である。また、XP 文及びXV 文のthere 文のthere was はcome とgo が主に使われる構文である。意味上の主語である指示物が来たり行ったりという意味を表し、機能はpresentative である。XV文のthere was はthere文のXP 文に意味機能が良く似ていて、他のthere 文のXV 文とは意味論的・語用論的機能が異なる文型であると言える。