1 0 0 0 わが国造船造機技術の年鑑

- 著者

- 編集委員会

- 出版者

- 公益社団法人日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- Techno marine : bulletin of the Society of Naval Architects of Japan : 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)

- 巻号頁・発行日

- no.804, pp.387-420, 1996-06-25

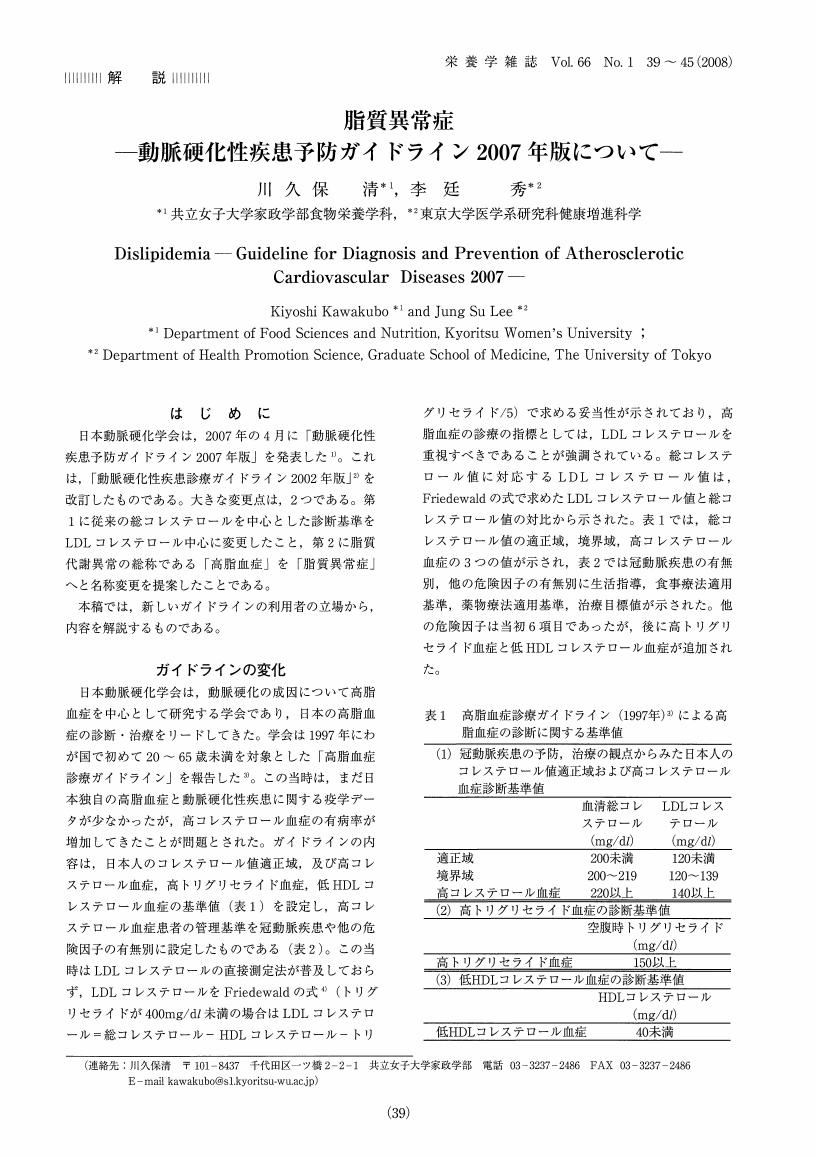

1 0 0 0 OA 脂質異常症

- 著者

- 川久保 清 李 廷秀

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.39-45, 2008-02-01 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA 幸運な自然児 : 高橋秀俊先生を偲ぶ

- 著者

- 近藤 正夫 Masao Kondo 学習院大学

- 雑誌

- コンピュータソフトウェア = Computer software (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.4, pp.640-642, 1985-10-15

- 著者

- 法山 徹 勝木 道夫 後藤 伸介 中村 立一

- 出版者

- 東海北陸理学療法学術大会

- 雑誌

- 東海北陸理学療法学術大会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.28, 2012

<b>【目的】 </b>超音波治療(US)は、局所へ理学療法(PT)の一手段として用いられ、その生理学的効果としては、コラーゲン組織の伸張性増大や疼痛の軽減等が報告されている。しかし、臨床においては関節可動域(ROM)制限に遭遇する頻度は比較的多いものの、USがその改善に寄与したとする報告は少ない。そこで、本研究では腱板断裂術後患者に対するUSがROM改善に及ぼす効果を検証することを目的とした。<br><b>【方法】 </b>症例は50歳代の男性であり、広範囲腱板断裂に対し、関節鏡視下腱板修復術(大腿筋膜を用いたパッチ法)を施行された症例であった。術後3ヶ月にて、大工への職業復帰を目標に当院に紹介され、初回評価時の日本整形外科学会肩関節疾患治療成績判定基準(JOA score)は66.5点、肩関節自動屈曲ROMは95°であった。研究デザインはABAとし、期間Aは通常の運動療法のみを行い、期間Bは運動療法とUSの双方を行い、AとBを2週間ずつ其々週3回の介入で交互に実施した。期間BにおけるUSは、Ultrasonic Apparatus Model ES-1(OG技研社製)を使用し、周波数は1MHZ、出力は1.2W/㎝2、施行部位は肩甲骨内側縁(肩甲棘~下角間)、照射時間は10分間とし移動法にて実施した。また、運動療法については肩甲上腕関節及び肩甲胸郭関節のROM運動、胸椎モビリゼーション、肩甲骨周囲筋のリラクゼーション及び自主運動指導を期間A, Bとも同様に行った。評価は、PT前の肩関節自動屈曲ROMとし、初回Aの前(以下preA)、Bの前(以下preB)、2回目Aの前(以下preA’)、2回目A終了翌日(以下post A’)に行い、2回測定した低値のものを採用した。結果の処理は、PT前の肩関節自動屈曲ROMについて各セッションの前後での変化率(%)を算出した。<br><b>【説明と同意】 </b>患者には、本研究の趣旨を説明し同意を得て行った。<br><b>【結果】 </b>preA, preB, preA’、post A’における肩関節自動屈曲ROM(°)は、各々120, 125, 145, 135であった。ROM改善率は、期間Aで104.1%、期間Bで116.0%、期間A’で96.4%であり、運動療法にUSを併用した期間で改善する傾向を示した。また、期間A’より大工への職業復帰となった。<br><b>【考察】 </b>本研究により、腱板断裂術後患者に対して運動療法にUSを併用することはROM改善に有効であることが示唆された。今回の症例ではUSを肩甲骨内側縁に施行していたが、これは同部に生活上での倦怠感を訴えていたことや圧痛が出現していたことから挙上の阻害因子と考えたため行った。USの併用によりROMが改善したことについては、僧帽筋や菱形筋等の肩甲骨内側組織の伸張性が改善したことにより肩甲骨上方回旋が促通されたためと考えた。また、期間A’においては、ROMが低下する傾向を示していたが、職業復帰により急激に上肢の運動量が増し、仕事後の疼痛増強もみられていたため職業復帰による過用が原因と考えた。<br> 今後は、USの実施方法(筋収縮の併用や施行筋の肢位、プラセボ化等)について、より効果的な方法を検討していくことが必要と考えた。<br><b>【まとめ】 </b>腱板断裂術後患者に対してUSの有効性を検証した。運動療法にUSを併用することは、ROM改善に有効であることが示唆された。

1 0 0 0 IR 大学生における「からだ」への意識について

- 著者

- 麻生 和江

- 出版者

- 大分大学

- 雑誌

- 大分大学教育福祉科学部研究紀要 (ISSN:13450875)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.319-328, 2003-10

極端な細身が優位とされる風潮がある。様々なダイエット志向の情報も氾濫し,猟奇的で残虐な犯罪の報告も多い環境にあって,身体が玩具のように物化される危機感を感じる。教育,表現,健康の視点から、若者(大学生)には自分の「からだ」を防護する手だての指導は緊急の課題と考えられる。そこで本稿では、その手がかりとして、形状、運動機能、健康・自己制御の視点から、大学生におけるからだへの意識を把握することを目的として質問紙による調査を実施した。結果として全体的には、半数以上の学生が今の自分の形状に不満があり、細身への変身願望が強く、女子は男子に比べて細身への変身願望が顕著であった。また、調査対象の約8割は運動が好きと回答し、男子は女子より運動好きが多く、動きの機能においても男子の方が女子より高く自己評価する傾向がある等、大学生における「からだ」への意識の一端を把握することができた。

1 0 0 0 OA 十二ヶ月のうち 睦月

1 0 0 0 トラ技コンピュータ別冊

- 出版者

- CQ出版

1 0 0 0 OA 脳卒中片麻痺者に対するブリッジ運動評価の有用性について

- 著者

- 高橋 由依 隈元 庸夫 世古 俊明 金子 諒介 吉川 文博

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.5, pp.699-705, 2015 (Released:2015-12-06)

- 参考文献数

- 19

〔目的〕ブリッジ運動評価の有用性について検討し,その基準値を得ること.〔対象〕片麻痺者56名とした.〔方法〕対象を起立,「している」移動,「できる」移動で能力別に群分けし両脚,麻痺側・非麻痺側ブリッジ運動時の荷重率と股屈曲角度(角度),膝伸展筋力,ブルンストロームステージについて群間比較し,有意差を認めた項目を独立変数,各動作能力を従属変数とするロジスティック回帰分析を行いROC曲線からcut-off値を算出した.〔結果〕起立が可能となる麻痺側ブリッジ角度は34°,「している」移動が歩行,「できる」移動が非補助具となる麻痺側ブリッジ荷重率は18%であった.〔結語〕麻痺側ブリッジ運動評価は,起立と移動能力を反映する片麻痺者の股関節伸展運動能力を定量評価しうる有用な評価法であることが示唆された.

- 著者

- 古賀 崇

- 出版者

- 日本アーカイブズ学会

- 雑誌

- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.60-65, 2010-11

- 著者

- 古賀 崇

- 出版者

- 日本アーカイブズ学会

- 雑誌

- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.60-65, 2010

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1897年11月01日, 1897-11-01

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1907年09月25日, 1907-09-25

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1891年12月11日, 1891-12-11

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1884年07月01日, 1884-07-01

1 0 0 0 滑空性哺乳類におけるう捕食者認識能力:タイリクモモンガのケース

餌動物の捕食者認識能力は,彼らが持つ生態的特徴によって様々に変化する.本研究ではこれまで研究されてこなかった夜行性,樹上性および滑空性という生態的特徴を持つタイリクモモンガ <i>Pteromys volans</i>の捕食者認識能力を,視覚と聴覚に注目して調べた.捕食者の存在が本種の出巣に要する時間を変化させると考え,33個のねぐらで以下の 5実験を行い,出巣に要する時間の変化を調べた.1) 視覚実験: 本種の営巣樹洞木から約1m の距離に,捕食者であるフクロウの剥製を置いた ( N=19)2)視覚実験対照区 : フクロウの剥製の代わりにプラスチックケースを同様の方法で置いた ( N=7).3)聴.覚実験 : 本種が巣から顔を出した際にフクロウの声を聞かせた ( N=18).4)聴覚実験対照区 : フクロウの声の代わりに本調査地に普通に生息するカッコウの声を同様の方法で聞かせた ( N=7)5) 通常行動 : 剥製やプラスチックケースを置かず,いずれの声も聴かせなかった ( N=22).出巣に要し.た時間に影響を与える要因を調べるために,一般線形混合モデルよって解析し,多重比較検定によって群間の差をみた.その結果,本種が出巣に要した時間は,フクロウの声を聞かせた時 (平均 1446秒)に,他の実験に比べて長くなった.それに対し,通常行動 (55秒),カッコウの声を聞かせた時 (275秒),フクロウの剥製(58秒)やプラスチックケース (108秒)を置いた時の 4実験の間で時間に違いはみられなかった.つまり本種は聴覚によって捕食者認識を行い,捕食者と非捕食者の区別も可能であった.それに対し,視覚はほとんど役立っていないことがわかった.本種の様な滑空性リスは樹上性リスから進化し,現存する樹上性リスは視覚および聴覚の両方で捕食者を認識できる.夜行性になったことや滑空能力の獲得に必要な立体視に伴って視野が狭くなったことが,滑空性哺乳類の視覚による捕食者認識能力を低下させるのかもしれない.

- 著者

- 後藤 由紀子

- 出版者

- ART EDUCATION SCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- 美術教育 (ISSN:13434918)

- 巻号頁・発行日

- vol.1993, no.267, pp.42-43, 1993

1 0 0 0 OA 上顎咬合平面の傾斜と下顎側方偏位方向が相反する顔面非対称患者の形態学的特徴

- 著者

- 上杉 俊輔 米満 郁男 小海 暁 大村 進 小野 卓史

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR JAW DEFORMITIES

- 雑誌

- 日本顎変形症学会雑誌 (ISSN:09167048)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.27-36, 2014-04-15 (Released:2014-04-23)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2 3

In subjects with facial asymmetry, it is generally accepted that the maxillary frontal occlusal plane inclines toward the deviated side of the mandible. However, a few patients with facial asymmetry have their frontal occlusal planes inclined toward the contralateral side of the mandibular deviation. The aim of this study was to elucidate the morphological features of the subjects with mandibular deviation with the frontal occlusal planes inclined toward the contralateral side.The sample consisted of 40 patients whose Menton was deviated at least 2.0 mm from the facial midline. They were divided into two groups based on the relationship between the side of inclination of the frontal occlusal plane and the side of the mandibular deviation. Group IL consisted of 20 patients whose frontal occlusal plane inclined to the ipsilateral side of the mandibular deviation, while Group CL consisted of 20 patients whose frontal occlusal plane inclined to the contralateral side of the mandibular deviation. Then, we compared the two groups using 1) lateral cephalometric analysis, 2) P-A cephalometric analysis, 3) frontal soft tissue analysis and 4) dental casts analysis. The following findings were obtained:1. In Group CL patients, not only the frontal occlusal plane defined by bilateral molar positions, but also the maxilla itself significantly inclined toward the contralateral side of the mandibular deviation.2. In Group CL patients, the maxillary dental midline was significantly deviated toward the contralateral side of the mandibular deviation.3. The difference in bilateral mandibular ramus lengths was significantly smaller in Group CL patients.4. In Group CL patients, the mandibular molar compensation for the mandibular lateral deviation was significantly less than that in Group IL patients.5. In Group CL patients, both the midline and cant of the upper lip were significantly deviated toward the contralateral side of the mandibular deviation.6. The incidence of missing or buccolingual version of maxillary premolar teeth was significantly higher in Group CL patients.

1 0 0 0 OA 咬合平面 (上顎) の左右的傾斜を伴う顎顔面非対称の一治験例

- 著者

- 吉川 仁育 芦澤 雄二 長井 治則 前田 公平 寺町 好平 出口 敏雄

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本口腔科学会

- 雑誌

- 日本口腔科学会雑誌 (ISSN:00290297)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.655-664, 1990-07-10 (Released:2011-09-07)

- 参考文献数

- 11

A case of maxillofacial asymmetry involving (a) asymmerty of the mandibular bone, (b) lateral inclination of the occlusal plane of the maxilla, and (c) functional displacement of the mandible. The authors performed a sagittal splitting ramus osteotomy, to correct (a) and (c) and also the extrusion of maxillary buccal segments to correct (b).The fixation was six weeks after the surgery released, and the maxillary occlusal plane was leveled to extrude the right maxillary buccal segments.The treatment achievements were satisfactory.The case maintained a stable occlusion without relapse.

1 0 0 0 子供の見方、感じ方をどう育てているか

- 著者

- 鈴木 儀治

- 出版者

- ART EDUCATION SCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- 美術教育 (ISSN:13434918)

- 巻号頁・発行日

- vol.1985, no.248, pp.17-21, 1985

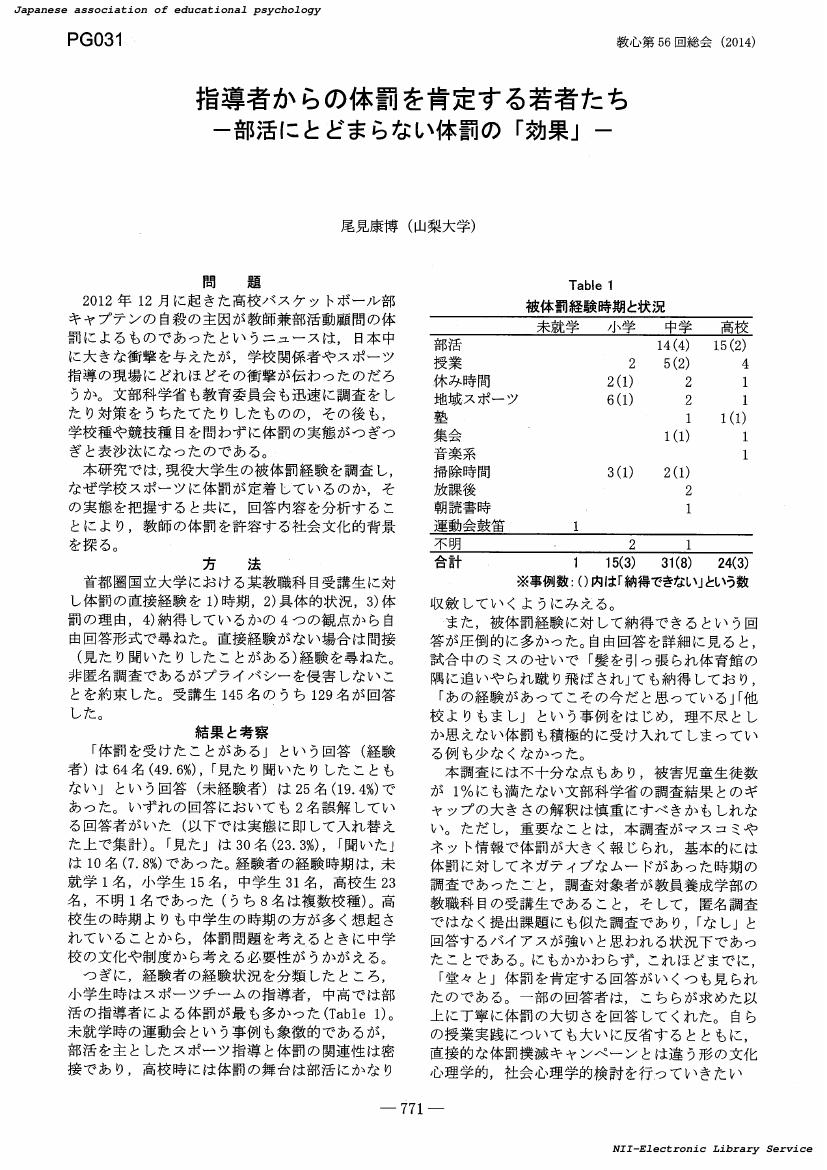

- 著者

- 尾見 康博

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第56回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.771, 2014-10-26 (Released:2017-03-30)