- 著者

- 山本 真

- 出版者

- 一般財団法人 アジア政経学会

- 雑誌

- アジア研究 (ISSN:00449237)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.128-137, 2020-07-31 (Released:2020-09-12)

- 参考文献数

- 19

2 0 0 0 OA OTVネットワーク 次世代の新しい宇宙輸送システムの概念

- 著者

- 田辺 徹 中須賀 真一 岩田 隆敬

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.384, pp.8-17, 1986-01-05 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 9

2 0 0 0 OA (第一原理)バンド計算と実験との距離

- 著者

- 小林 一昭

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.129-134, 2007-03-10 (Released:2007-04-23)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 3

In this review, we present some relationships between first-principles electronic structure calculations and experiments. Actually, many theoretical and experimental researchers feel an invisible barrier to each other. The purpose of this review is to enhance the understanding each other. We take some examples of the electronic structure calculations and related experiments and discuss this problem.

- 著者

- 大西 利幸

- 出版者

- 一般社団法人 植物化学調節学会

- 雑誌

- 植物の生長調節 (ISSN:13465406)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.28-39, 2015-05-29 (Released:2017-09-29)

- 参考文献数

- 60

Plants biosynthesize an excess of bioactive phytochemicals (primary metabolites and specialized metabolites) that have primary functions in photosynthesis, respiration, growth and development and specialized functions in ecological interactions and defense against plant pathogens and herbivores.Cytochrome P450 monooxygenases (P450s) play crucial roles in terpenoids biosynthesis and metabolism. 1)BR campestanol-independent pathway Recent molecular genetic studies for BR-deficient mutants of Arabidopsis, rice, tomato and garden pea have identified several P450 genes (CYP85A, 90A, 90B, 90C, 90D, 724B) so far.We, here, present that functional characterization of P450 enzymes involved in brassinosteroids biosynthesis led to the elucidation of the novel BR short-cut route (named campestanol-independent pathway). 2)CYP720 family in conifer chemical defense Recent gene discovery and phylogenetic cluster analysis for conifer P450s revealed that the CYP720 subfamily consists of over 30 P450s. Here, we report new results from the biochemical characterization of CYP720B4.In vitro assay results show that this P450 catalyze three oxidation steps at the C-18 position of abietine to form abietic acid, and also oxidize other diterpenoid olefins to the corresponding resin acids.

- 著者

- 松久 明生 奥井 文 堀内 祥行

- 出版者

- 日本細菌学会

- 雑誌

- 日本細菌学雑誌 (ISSN:00214930)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.171-191, 2018 (Released:2018-06-01)

- 参考文献数

- 211

- 被引用文献数

- 1 4

感染に対する最初のディフェンスラインである好中球が, NETosisという細胞死をとる事が2004年に報告され, アポトーシス, ネクローシスと区別された。この現象は既に基礎と臨床領域において示唆されていた。NETosisはPMA等の化学物質, IL-8等のサイトカイン, PAMPsまたはDAMPs, 細菌等の微生物, ANCA等の自己抗体とその抗原複合体の刺激によって誘導される。好中球由来の呼吸バーストによるO2–発生がNETs形成の引き金となる。NETsには好中球の細胞形態が完全に崩壊するもの, 或いは形態を保持し貪食機能を維持しているものがある。NETsは細菌に対する捕獲と殺傷力を発揮するが, 宿主にも障害を与える。この時, NETs形成に関与する酵素を阻害すると, その形成は抑制される。細菌はヌクレアーゼを分泌する事によりNETsを分解し, 捕獲から逃れる事ができる。ヌクレアーゼ産生菌株を用いた感染モデル動物は非産生株にくらべ感染感受性が亢進する。慢性肉芽腫症(CGD)患者ではNADPHオキシダーゼ2(Nox2)活性がなく易感染性であり, その重症化はNETsが形成されない事も関与している。全身性エリテマトーデス(SLE)患者血清はDNase1に対する阻害活性が認められ, NETs分解活性が低下している。これによりDNAを含むNETs成分に対する自己抗体が誘導されると考えられる。このように感染症・敗血症・自己免疫疾患を含めた炎症病態とNETs形成との密接な因果関係が明らかになってきた。今後, これらの疾患発症の解明にはNETs形成のメカニズムを考慮に入れる必要がある。

2 0 0 0 OA 採炭に伴う立坑損傷に関する研究

- 著者

- 藤井 義明 石島 洋二 後藤 龍彦

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 資源と素材 (ISSN:09161740)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, no.14, pp.993-1000, 1995-12-25 (Released:2011-01-27)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

In Akabira Colliery, a decision was made to change the angle of influence for the cone-shaped shaft pillar from 60° to 80° in 1985. Mining in the former pillar areas started in 1986 and 2.2 million tons of coal was safely extracted before the mine closure in 1994.Damages have been induced in four levels along the concrete block-lined shaft having length of 680m. It was concluded through observation of lining, monitoring of displacements along the shaft axis and three dimensional elastic stress analysis that the main factors which induced the lining damages are (1) fault slips due to increase of shear stress, (2) increase of vertical stress component or decrease of minimum principal stress in the horizontal plane and (3) stress concentration around roadways connecting to the shaft.A consideration on a reasonable monitoring scheme for shaft damages was also shown.

2 0 0 0 OA 第一立坑の旧保安炭柱採掘と維持

- 著者

- 亀田 郁朗

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 資源と素材 (ISSN:09161740)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.11, pp.648-652, 1990-10-25 (Released:2011-01-27)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 OA 顎関節症診療における歯科医師と精神科医の連携

- 著者

- 和気 裕之 小見山 道

- 出版者

- 一般社団法人 日本顎関節学会

- 雑誌

- 日本顎関節学会雑誌 (ISSN:09153004)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.183-190, 2014-12-20 (Released:2015-02-20)

- 参考文献数

- 49

顎関節症診療における歯科医師と精神科医の連携について述べた。顎関節症診療では,有病率の高い精神疾患に遭遇する機会が少なくない。そして,心身症の概念は身体疾患と精神疾患の境界領域の病態を理解するうえで重要である。歯科心身症には定義がなく,臨床では狭義と広義の概念で用いられている。狭義の歯科心身症は,日本心身医学会(1991)の定義に該当する歯科領域の病態を指す。一方,広義の歯科心身症は,「臨床的に説明困難な症状」や,「心身両面からの評価と対応を要する患者」などに対して用いられているが,リエゾン診療では,その70%以上が身体表現性障害に該当する。顎関節症は多因子性の疾患であるが,そのなかの心理社会的因子には不安・抑うつなどの心理状態,性格傾向,ストレス,精神疾患などがあり,これらは診断と治療を行ううえで重要である。歯科医師は顎関節症診療で,傾聴,受容,共感,支持,保証を基本姿勢としてBio-psychosocialな評価を行い,精神科との連携を要する症例は,心身医学的な医療面接から検討する。また,特に診察と検査から他覚所見がみつからない症例,あるいは自覚症状と他覚所見に乖離のある症例では注意が必要であり,単独で診療が可能か連携して診療すべきかを判断することが重要である。

- 著者

- 辻内 優子 熊野 宏昭 吉内 一浩 辻内 琢也 中尾 睦広 久保木 富房 岡野 禎冶

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.205-216, 2002-03-01 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 28

化学物質過敏症(MCS)とは, Cullenによって提唱され, 化学物質の少量持続暴露か大量暴露を受けた後に, 多臓器にわたって臨床症状が発現する機序不明の病態とされている.本研究ではこのMCS概念に基づき, 心身医学的観点から比較検討(患者18名, 健常者35名)を行った.その結果, 発症および経過には心理社会的ストレスの関与が認められ, 過去1カ月間の飲酒・喫煙歴が少ないという生活習慣の特徴が認められた.発症後の状態として, 患者群は多くの身体症状と精神症状を自覚しており, 精神疾患の合併が83%で, 身体表現性障害・気分障害・不安障害が多く認められた.

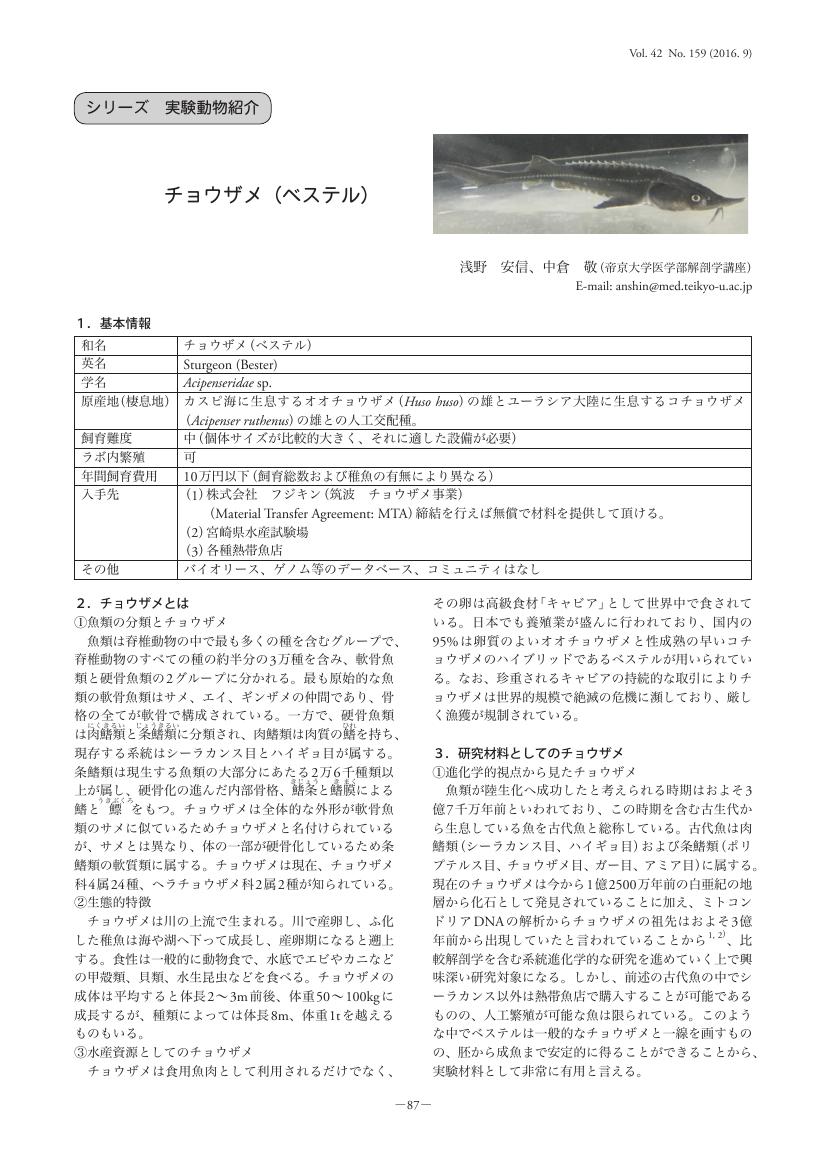

2 0 0 0 OA チョウザメ(ベステル)

- 著者

- ましこ ひでのり

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.146-165, 1991-06-05 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 31

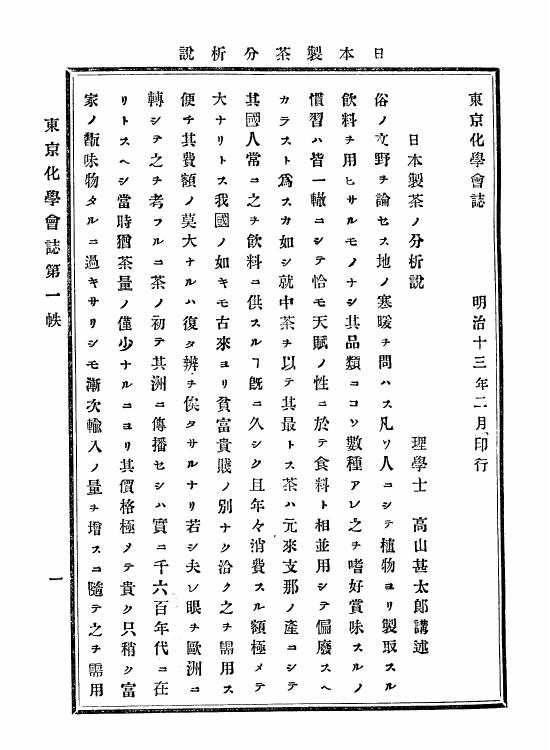

2 0 0 0 OA 日本製茶ノ分析説

- 著者

- 高山 甚太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 東京化學會誌 (ISSN:03718409)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.1-18, 1880 (Released:2009-02-16)

- 著者

- Geeta Yadav Kolin Paul Alaa Allakany Koji Okamura

- 出版者

- Information Processing Society of Japan

- 雑誌

- Journal of Information Processing (ISSN:18826652)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.633-642, 2020 (Released:2020-09-15)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 10

The lack of inbuilt security protocols in cheap and resource-constrained Internet of Things (IoT) devices give privilege to an attacker to exploit these device's vulnerabilities and break into the target device. Attacks like Mirai, Wannacry, Stuxnet, etc. show that a cyber-attack often comprises of a series of exploitations of victim device's vulnerabilities. Timely detection and patching of these vulnerabilities can avoid future attacks. Penetration testing helps to identify such vulnerabilities. However, traditional penetration testing methods are not End-to-End, which fail to detect multi-hosts and multi-stages attacks. Even if an individual system is secure under some threat model, the attacker can use a kill-chain to reach the target system. In this paper, we introduced first-of-its-kind, IoT-PEN, a Penetration Testing Framework for IoT. The framework follows a client-server architecture wherein all IoT nodes act as clients and “a system with resources” as a server. IoT-PEN is an End-to-End, scalable, flexible and automatic penetration testing framework for discovering all possible ways an attacker can breach the target system using target-graphs. Finally, the paper recommends patch prioritization order by identifying critical nodes, critical paths for efficient patching. Our analysis shows that IoT-PEN is easily scalable to large and complex IoT networks.

2 0 0 0 OA RNA干渉によるアレルギー性鼻炎の制御

- 著者

- 鈴木 元彦 中村 善久

- 出版者

- 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科免疫アレルギー (ISSN:09130691)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.243-250, 2012 (Released:2012-10-12)

- 参考文献数

- 29

アレルギー性鼻炎は我が国の20%以上が罹患しており,日常診療において重要な疾患の一つである。しかし臨床上有効な根本的治療がなく,新しい治療法の開発が期待されている。RNA干渉(RNAi)は二本鎖RNA(double-stranded RNA,dsRNA)やmicro RNA(マイクロRNA,miRNA)に代表されるRNAによって相補的な塩基配列をもつmRNAからの翻訳が阻害される現象であるが,RNA干渉によって特定の遺伝子発現を抑制することが可能となる。また二本鎖RNAによるRNA干渉の発見後,長い二本鎖RNAによるRNA干渉が用いられてきたが,近年siRNA(small interfering RNA,short interfering RNA)という21-23塩基対の短い合成二本鎖RNAによってもRNA干渉が可能なことがわかってきた。siRNAは特定のmRNAにのみ生物活性を発揮し,特異的に遺伝子発現を抑制する。つまりsiRNAは選択性が高く,医薬品としての開発が期待されている。siRNAを用いて様々な標的分子を選択し,抑制することができるが,医療品として効率よく疾患を治療するためには重要な標的分子を選ぶことが肝要である。本稿では,アレルギー性鼻炎に対する新たな治療戦略としてRNA干渉を用いた治療法について概説する。

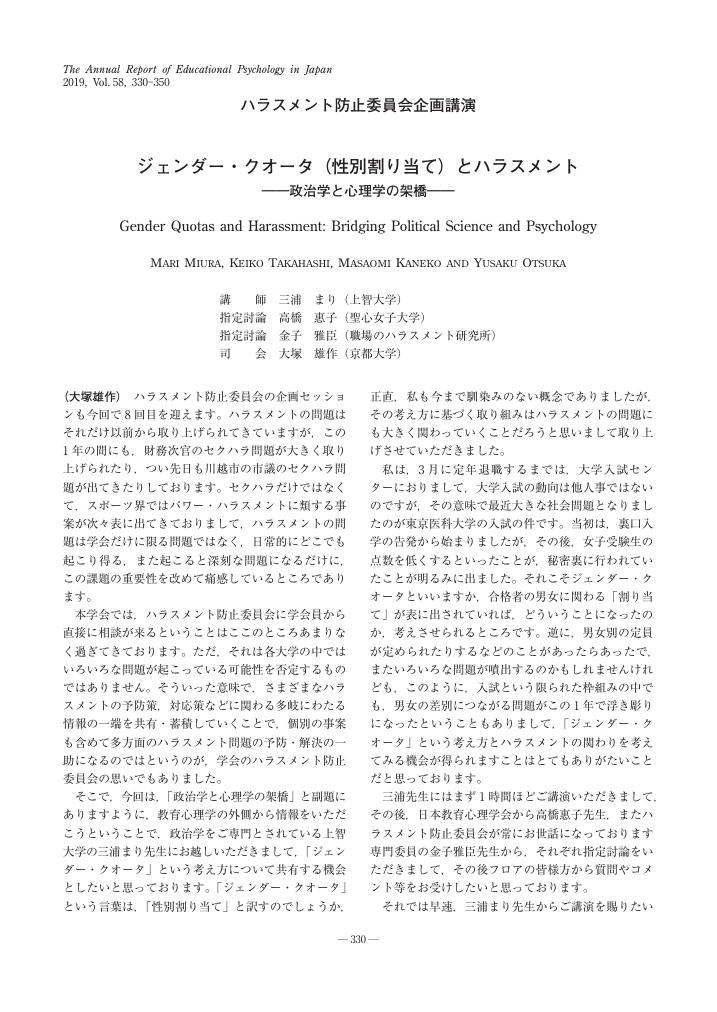

2 0 0 0 OA ジェンダー・クオータ(性別割り当て)とハラスメント ――政治学と心理学の架橋――

- 著者

- 三浦 まり 高橋 惠子 金子 雅臣 大塚 雄作

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.330-350, 2019-03-30 (Released:2019-09-09)

2 0 0 0 OA 社会学は「女性の経験」をどのように論じればよいのか?

- 著者

- 上谷 香陽

- 出版者

- 関東社会学会

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.15, pp.82-92, 2002-06-01 (Released:2010-04-21)

- 参考文献数

- 11

Since the 70's, Dorothy Smith has explored the disjuncture between objectified knowledge and women's experience in her works of feminist sociology. This paper examines the particular use she makes of the concept of “disjuncture” through her work so as to redefine the sociological implications of her arguments. Smith's sociology does not take “women's experience” as a simply private thing. The “experience” is always mediated by “relation of ruling” and transformed into “objectified knowledge” in an invisible process. By critically analyzing this process, Smith shows that investigations on the production of the distinction private-public through the social organization of knowledge could be the main issue of sociology.

2 0 0 0 OA 各国の監査報告制度の改革の動向 ─監査上の主要な検討事項(KAM)の基準化の分析─

- 著者

- 小松 義明

- 出版者

- 日本監査研究学会

- 雑誌

- 現代監査 (ISSN:18832377)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.29, pp.32-41, 2019-03-31 (Released:2019-09-04)

- 参考文献数

- 43

世界的な経済危機以降,国際的な監査規範の設定主体,特に欧州委員会や国際監査・保証基準審議会(IAASB)は,監査報告の改革を加速した。また,イギリスやオランダは監査報告の改革にいち早く着手し,フランス,ドイツおよび米国,そして日本においても改革が進行している。本稿は,各国の監査報告制度の改革の動向を示し,監査報告制度の新しい構造の形成を明らかにするものである。検討の対象となるのは,監査上の主要な検討事項(KAM)の基準化の取り組みである。その前提には,監査報告書におけるKAMの情報が資本市場にとって有意味であり,その結果,監査の品質が高められることにある。考察の結果,各国がISA701を模範とし,EU加盟国は関係する規則を取り入れ,監査報告書の改革を進めている状況が明らかになり,全体として,各国の監査報告書の形式と内容上のきわめて密接な関連性をみることができる。

2 0 0 0 OA アメリカウミスズメPtychoramphus aleuticusの日本初の標本記録

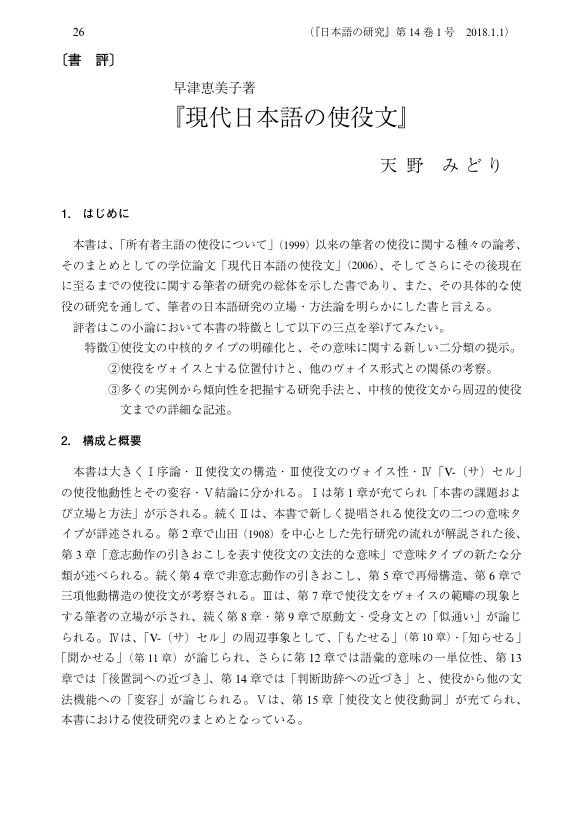

2 0 0 0 OA 早津恵美子著『現代日本語の使役文』

- 著者

- 天野 みどり

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.26-33, 2018-01-01 (Released:2018-07-01)

- 参考文献数

- 4

2 0 0 0 OA 発電システムの電子化

- 著者

- 木村 正夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.388, pp.250-255, 1986-05-05 (Released:2009-05-25)