3 0 0 0 OA 全体討論

- 著者

- 新津 健一郎 菊池 百里子 蓑島 栄紀 髙橋 昌明 高久 健二

- 出版者

- 専修大学社会知性開発研究センター

- 雑誌

- 専修大学社会知性開発研究センター古代東ユーラシア研究センター年報

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.171-183, 2019-03

文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

3 0 0 0 OA 土浦の醤油

- 著者

- 柴沼 庄左衛門

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.7, pp.495-497, 1987-07-15 (Released:2011-11-04)

我が国の伝統的調味料である醤油も, 江戸時代には各地に銘醸地があり, 醸造家も相当数に上っていたが, 当時の姿は現在を映していないもののようである。時の政治・経済が大きく影響していることは酒造家の場合と共通している。その変転の有様を土浦の醤油史として本稿にまとめて頂いた。機械化・合理化の革新にもまれながら現在に至り, 地方の醤油銘醸家として今後どのように対応していくか, それがまた新しい醤油史を繰り拡げていくのであろう。

3 0 0 0 インド洋長期展開がもたらした教訓は何か (特集・明日の自衛艦)

3 0 0 0 OA 古代日本の対渤海交渉と渤海王城との交流回廊に関する歴史環境学的研究

3 0 0 0 加速度センサー搭載タブレットを用いためおと橋の振動特性評価

- 著者

- 及川 大輔 岩崎 圭音 後藤 文彦 青木 由香利

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.7, pp.22-00348, 2023 (Released:2023-07-20)

- 参考文献数

- 22

橋梁の振動特性を把握することは,橋梁全体の剛性の評価などの観点から重要である.しかし,橋梁の振動測定で用いられるサーボ型速度計などの測定機器は高価なものが多く,点検目的や研究目的で誰もが容易に入手して使用できるものではない.そこで,本研究では加速度計が搭載されている安価なタブレット端末を用いて,木歩道橋に対して十分な精度の振動測定が行えるかどうかを検討した.最も卓越する鉛直逆対称モードに関しては,雑音の影響も少くタブレット端末による測定値と数値解析との誤差は−4.0%程度となり,加速度計を搭載したタブレット端末による振動測定の有用性が確認された.また,固有振動数や減衰定数の値を,鋼・コンクリート橋に対する概算式から得られる値と比較することで,測定した木歩道橋の振動特性について考察した.

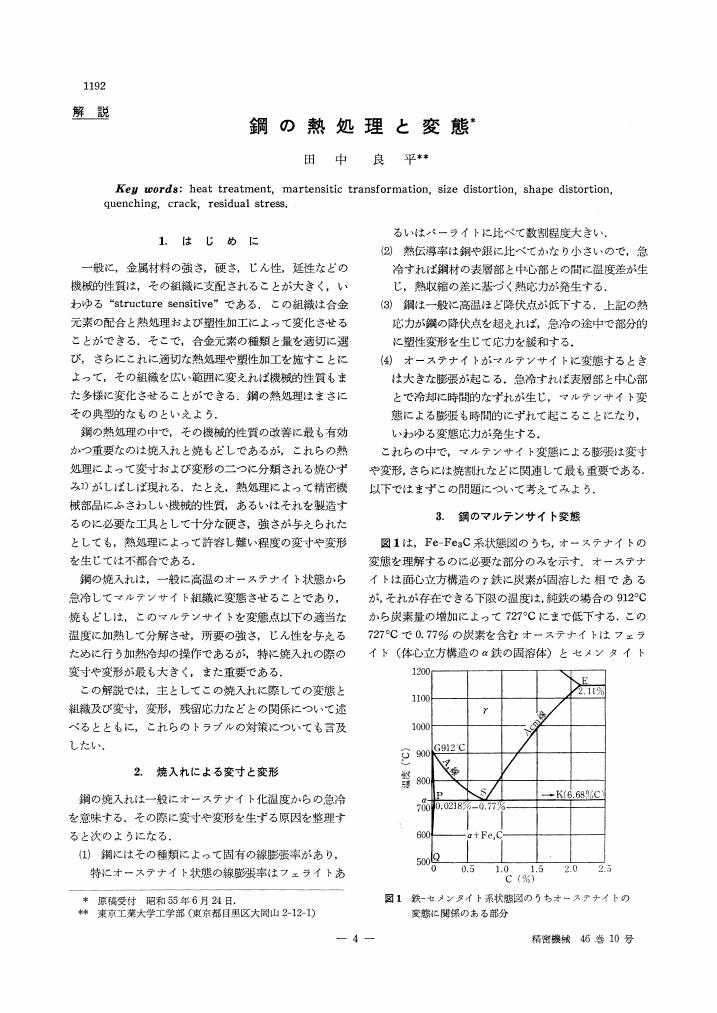

3 0 0 0 OA 鋼の熱処理と変態

- 著者

- 田中 良平

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密機械 (ISSN:03743543)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.10, pp.1192-1197, 1980 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- Masakazu IGUCHI

- 出版者

- The Japan Society of Mechanical Engineers

- 雑誌

- JSME international journal. Ser. 3, Vibration, control engineering, engineering for industry (ISSN:09148825)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.1-7, 1988-03-15 (Released:2008-02-18)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 1

The application of an active control, such as four-wheel steering and active suspension, to cars has changed not only the vehicle dynamics design but also the dynamic characteristics of cars. Active four-wheel steering reduces the sideslip angles of the wheels, thus the unnecessary yawing motion of cars decreases and the time lag in the dynamic response to handling also decreases. An active roll control of the car body makes use of type properties to the best advantage. The four-wheel steering and active suspension upgrade the dynamic performance of cars, and expand the limit performance of dynamics. An adaptive control, integrated control and intelligent control will be introduced to cars, completely changing vehicle dynamics of cars in the near future.

3 0 0 0 OA 「見えないスティグマ」としての慢性疾患 四〇歳代女性関節リウマチ患者の生活史から

- 著者

- 山田 香

- 出版者

- 東北社会学研究会

- 雑誌

- 社会学研究 (ISSN:05597099)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, pp.133-157, 2015-12-18 (Released:2022-01-14)

- 参考文献数

- 8

本稿は、「見えないスティグマ」を持つ四〇歳代女性関節リウマチ(以下RA)患者の経験における、他者との相互行為の特徴とその変化について整理を行い、RA患者の印象操作を中心とした生活技法獲得のプロセスを明らかにするものである。その際、ゴフマンのスティグマの可視性と不可視性をめぐる理論を参考に、RA患者のアイデンティティ管理の様相を解釈する。 一目で障害があるとわかるような著しい関節の変形や跛行がなく「健康そうに見える」若いRA患者は、スティグマが付与されることと身体への過剰な負担を回避するための戦略として、他者に対してRAの可視性・不可視性を場面に応じてある程度操作できるようになっていく。日々の生活における効果的なまたは非効果的な自己管理の経験は、よりよい疾患管理方法を患者自身に示唆するものであると同時に、RAとともに生きる自己を受容する機会にもなっていた。 慢性疾患患者のもつスティグマは、それが「見えないスティグマ」であるからこそ、スティグマをめぐる他者との駆け引きは複雑なものとなり、生活空間の分割を通した「見せる/見せない」の選択権の行使がなされることになる。言い換えれば、これらのことを自己のコントロール下に置けるようになることが、多元的な役割を持つ生活者としての慢性疾患患者の生活技法の獲得であるといえる。

3 0 0 0 OA 先住民族との和解にむけて : 謝罪、補償とトラウマの修復

- 著者

- 窪田 幸子

- 出版者

- 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

- 雑誌

- アイヌ・先住民研究 (ISSN:24361763)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.67-82, 2021-03-01

本稿では、先住民と主流社会の和解の可能性と、その社会的影響をテーマに取り上げ、考察する。カナダとオーストラリアでは、1990年代から和解が大きな社会的焦点となってきた。両国の、植民地の歴史はいずれも18世紀に始まり、先住民が暴力をうけるなどの苦しい経験をし、文化を剥奪され、人口を大きく減らしたことなども共通している。特に、1970年代まで両国で続けられた強制的な子どもの引き離しと、寄宿学校での強制を伴う教育は、先住民の人々に悲劇的な結果をもたらした。その結果、多くの人々が現在もつづくトラウマに苦しんでいるのである。このような事実は、これも両国で1980年代に注目を集めるようになり、国家的な調査がおこなわれ、和解への提言がだされた。そしてさらに、2008年には両国の首相が公式謝罪をおこなっている。このように、両国の和解に向かう経緯は大変類似して見えるのだが、細かくその内容を検討すると、相違点も見えてくる。本稿は、和解に向かう経緯での相違点を指摘し、その違いが与える社会的影響と意味について検討、考察する。それにより、先住民との謝罪、ヒーリング、そして和解の役割を、我々がより深く理解することをめざす。

- 著者

- 江藤 隆之

- 出版者

- 桃山学院大学総合研究所

- 雑誌

- 桃山法学 = St. Andrew's University Law Review (ISSN:13481312)

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.55-85, 2019-02-21

3 0 0 0 OA 東京大学法理文三学部一覧

- 著者

- 東京大学法理文三学部 編

- 出版者

- 丸家善七

- 巻号頁・発行日

- vol.明治13,14年, 1884

3 0 0 0 OA 親密な他者の存在と成功恐怖の関係について

- 著者

- 岡本 直子

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.199-208, 1999-06-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

本研究の目的は, 1) 親密な他者の存在と成功恐怖との関係, 2) 成功恐怖の性質における性差, 3) 性役割観すなわち, 男女が自分の性別に対する社会の期待をいかに認知しているかという「役割期待の認知」や, 成功者にどの様な性役割像を抱くかという「成功者イメージ」と, 成功恐怖の出現との関係, の3点を検討することである。大学生を対象に, 1) 性・対人関係の違いによる成功恐怖の出現の仕方を調べるための, 刺激文を与えそれに関する質問に自由記述で回答させる投影法的方法の課題, 2) 役割期待尺度, 3) 成功者に対するイメージ尺度, の3つからなる質問紙を配布し, 302名 (男性149名, 女性153名) から有効なデータが得られた。データの分析結果から, 男性は競争場面において, 親友や恋人など, 自分と親密な相手を負かして成功した場合に成功恐怖が高くなること, 一方, 女性は恋人を負かす場合に成功恐怖が高まることがうかがわれた。また, 女性が, 成功は女性としての伝統的なあり方に反するものであると感じる場合に成功恐怖を抱く傾向にあるのに対し, 男性は, 「失敗の恐れ」をもつ場合に成功に対して逃げ腰になる, というような, 男性と女性との成功恐怖の性質の違いが示された。また, 女性は, これまでの研究で男性的であるとされていた活動的な特性をもつことを望ましくないと評価すればするほど, 成功恐怖を抱きやすいことがうかがわれた。一方男性は, 望ましい男性的役割とはかけ離れたイメージを成功者に抱く場合に成功恐怖を抱きやすいことが示唆された。

3 0 0 0 OA 逸脱研究の論点とその探求可能性 ディスコース分析をめぐって

- 著者

- 佐藤 哲彦

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.87-101, 2017 (Released:2018-06-30)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 2

本論文は逸脱研究における社会構築主義的分析の意義について2つの問いを経由して論じ, とくにディスコース分析を用いることで, 逸脱とそれを一部とするより大きな社会過程の記述が可能であるということを示したものである.問いの1つは, 逸脱の社会学の退潮という現状から, こんにちどのような形で社会学的な逸脱研究が可能かということである. この点についてはとくに1980年代以降の犯罪コントロールや刑罰と社会との関係の変化を踏まえ, 新刑罰学などで中心的に議論されている論点を参考にしつつ, 新たな社会状況とそれに巻き込まれる人びとの姿を記述する方法の必要性を論じた. もう1つの問いは, そのための記述方法として社会構築主義的方法がどのような意義をもつかということである. この点について本論文は, ‹語られたこと/語られなかったこと›の分割をどのように処理するかという最近の構築主義批判に応える形で, とくに語りの遂行性に着目した社会構築主義的な分析方法としてのディスコース分析の意義を, 覚醒剤使用者の告白を題材に論じた. そしてその告白が覚醒剤をめぐる社会状況と結びつけて理解可能であることを示した. 併せてディスコース分析の代表的な技法であるレパトワール分析の意義として, 個別性を超えた記述に接続可能であることを論じ, それを具体的に示すために企業逸脱とされる薬害問題を対象にディスコース分析を行うことで, その意義を明らかにした.

- 著者

- 正田 浩由

- 出版者

- 白鴎大学経営学部

- 雑誌

- 白鴎大学論集 = The Hakuoh University journal (ISSN:09137661)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.175-195, 2020-03-31

3 0 0 0 OA 男性の臓器移植患者のパートナーの妊娠について

- 著者

- 會田 直弘 伊藤 泰平 栗原 啓 剣持 敬

- 出版者

- 一般社団法人 日本移植学会

- 雑誌

- 移植 (ISSN:05787947)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.Supplement, pp.s154_2, 2022 (Released:2023-02-23)

移植医療の進歩に伴い,移植後の生活の質は向上している.移植後に挙児を希望する患者も増加しており,すでに多くの患者が児をもうけている.男性移植患者に限ってみると,米国のNational Transplantation Pregnant Registryの報告では2015年までに879名の移植患者が児をもうけているとされる.心臓,肺,肝臓,小腸,膵臓,腎臓移植のいずれの男性移植患者でも報告があり,このうち43名は多臓器移植患者であった.このようにいずれの男性移植患者でも児をもうけることは可能である.移植後の妊娠・出産においては,主に女性を中心とした報告が注目を集めている.しかしながら,男性移植患者においても継続的な免疫抑制剤の内服が必要であり,薬剤の妊孕性への影響について移植医は十分に認識すべきである.多く使用されるカルシニューリン阻害薬は動物実験において精子数を減少させる可能性が指摘されており,mTOR形成阻害薬はテストステロンの低下,精子数の減少による受精能力の低下が指摘されている.一方でミコフェノール酸モフェチルは妊孕性への影響の報告はない.また、受精後の周産期合併症や胎児への影響についてはリスクが高いと示すものはなく、健常者と同等であると考えられる.男性移植患者の妊孕性や注意点についてガイドラインに基づき解説する.

3 0 0 0 OA 咀嚼筋腱・腱膜過形成症の治療

- 著者

- 井上 農夫男

- 出版者

- 一般社団法人 日本顎関節学会

- 雑誌

- 日本顎関節学会雑誌 (ISSN:09153004)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.46-50, 2009 (Released:2012-02-15)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3

3 0 0 0 OA ロトマン『物と空虚とのあいだで』読解 : 構造という閉域をめぐる言説の諸類型

- 著者

- 中村 唯史

- 出版者

- 北海道大学スラブ研究センター

- 雑誌

- スラヴ研究 (ISSN:05626579)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.147-177, 2002

1. Ю. М. Лотман, который руководил московско-тартуской школой с 1960-х годов, критически относился к новейшим направлениям, появившимся после структурализма в западноевропейских странах и США: введению психоаналитического метода в семиотику, кибернетике и т. п. Такая позиция Лотмана основана на его убеждении: «явления, сделавшись языком, безнадежно теряют связь с непосредственной внесемиотической реальностью». Сознавая отсутствие необходимой связи «языка» с «реальностью», Лотман все-таки выбрал остаться в закрытой «структуре», состоящей из всяких «представлений», «смыслов» или «слов». Если нет никакой необходимости в связи «структуры» с «внешним (миром как таковым)», то необходимо установить субъект, который устроит структуру. В статьях 1980-х годов Лотман часто рассуждал о таком «описывающем субъекте», но не успел четко изобразить его образ. Наша статья - попытка определения данного субъекта посредством чтения статьи Лотмана «Между вещью и пустотой», в которой обсуждается поэтика Иосифа Бродского, прежде всего имея в виду фазу поэта (субъекта) между «структурой» и ее «внешним». 2. В данной статье Лотман проводит различие между начальной стадией акмеизма и его поздней стадией, и сопоставляя с первой, определяет поэтику Бродского «антиакмеистичной». Такая его позиция расходится с общепризнанным мнением тартуской школы об акмеизме, особенно о Мандельштаме, и противопоставляется даже самоопределению Бродского, который считал себя наследником акмеизма. 3. По мнению Лотмана, поэтика Бродского совпадает с акмеизмом в том, что оба считают «вещь» объединением «формы» и «материи». Но начинаясь с этой общей исходной концепции, их направления оказываются совершенно противоположными. Акмеисты считали «вещью» слово как объединение «формы (логоса)» с «материей». Следовательно, субъект этой школы (на ее начальной стадии) со словом как вещью в руке стоит напротив пустоты. Он находится внутри «структуры» и противостоит «внешнему». А Бродский, наоборот, придает большое значение «форме», достигнутой вычитанием «материи» из «вещи». У него «вещью» является не «слово», а материальный мир. В его стихотворениях часто наблюдается процесс «опустошения», которое не что иное, как вычитание «материи» из материального мира. В результате этого в пространстве дискурса остается только «форма» «дыра» «граница» и т. п. - одним словом, «пустота». Субъект стихотворений Бродского, в которых «пустота» господствует над «вещью», стоит вне или выше «структуры», и принадлежит сфере «пустоты» в таком смысле, что невозможно ее определить словами. 4. В данной статье Лотман, отделяя начальную стадию акмеизма от поздней, очевидно учитывает общепризнанное понимание другими филологами тартуской школы относительно акмеизма, по которому творчество акмеистов, особенно Мандельштама, явилось последовательным и целостным. Лотман, сознательно используя это понимание, изображает позднюю стадию акмеизма следующим образом: и у этой стадии все еще сохраняется такое представление о вещи, что она является словом как объединением «формы» и «материи». Отличие поздней стадии от начальной состоит в том, что у первой раз произошедшие слова, т. е., «смыслы» связываются исключительно друг с другом, и образовывают самостоятельное и целостное «семантическое пространство». При этом субъект замыкает себя в контексте «мировой литературы», а после зарождения «смысла» ее «внешнее», т. е., «реальность» выводится из поля зрения этого субъекта. Путем отличия начальной стадии акмеизма от его поздней стадии Лотман подчеркивает, что в мировоззрении первой было ощущение существования «внешнего», которое, по Гумилеву, не что иное, как «непознаваемое». 5. Цель Лотмана, который, в общем, редко обращался к современным себе литераторам, в данной статье - не историческое определение Бродского или Мандельштама, а выделение типов дискурса по важному для него поводу: фазе «субъекта» между «структурой» и «внешним». В статье он предлагает следующие три типа: начальную стадию акмеизма, Бродского, и позднюю стадию акмеизма (понимание тартуской школы относительно акмеизма). Очевидно, что среди них Лотман находит в первом типе эквивалент своей позиции: сознавая условность «структуры», внутри которой находится субъект, он все-таки противостоит «внешнему», то есть, «реальности». При этом вопрос в том, что внутри «структуры», т. е., посредством слов нельзя не представить себе «реальность» как «пустоту» или «нуль». В этом мнении Лотман совпадает с психоаналитическим постструктурализмом западноевропейских стран, который представляет себе «реальность» как «отсутствие» или «щель». Здесь предполагаются два варианта дальнейшей перспективы: попытка дифференциального описания этой «пустоты», и отказ от такого описания вообще. Выбрал второй вариант Лотман, который опасался превращения самого описания в неопределенное, т. е., в «пустоту» первого варианта. Он сознательно остался в закрытой «структуре», не забывая о наличии «внешнего», которое существует вне или выше «структуры» и постоянно угрожает ей. «Описывающий субъект» Лотмана, намеренно замыкающий себя в «структуре», до крайности продвигает согласованное объяснение взаимоотношения элементов внутри нее. Именно таким образом, он обнаруживает условность «структуры» и парадоксально указывает на наличие «внешнего», никак не описываемого языком, а все-таки предполагаемого несомненно существующим.

3 0 0 0 OA 10年間屋外および地中暴露した竹筋コンクリートの経年変化

- 著者

- 寺井 雅和

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.68, pp.30-35, 2022-02-20 (Released:2022-02-20)

- 参考文献数

- 17

In this study, 10-year outdoor exposure test was conducted to confirm the durability of bamboo reinforced concrete exposed for a long period of time. Concrete specimens with the same composition and bamboo reinforced concrete members with the same shape and reinforcement were placed in the outdoor and underground environment for 10 years. The strength tests of these specimens were carried out at the 1st month, 3rd month, and 10th years. The results of examining the effects of differences in environmental conditions on the quality of concrete, the corrosion of bamboo reinforcement, and the aging deterioration are described.

3 0 0 0 OA 公正感が婚姻関係への態度に及ぼす影響の検討

- 著者

- 黄 景逸 阿部 恒之

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第85回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.PE-015, 2021 (Released:2022-03-30)

不適切な婚姻関係である不倫問題への態度に,道徳基盤,特に公正感がもたらす影響を検討する。■方法 ・対象・手続き:2020年2月インターネット調査を行った。都市圏と非都市圏の居住区(2),20-60代の各年代(5),男女(2)でセルを構成し,計4,120名が回答。全てを分析対象とした。・測度:①婚姻関係への態度:不倫問題への評価(7項目,6件法)。②道徳基盤:Haidt(2012)の和訳版5尺度(計30項目,件法)。■結果 婚姻関係への態度について探索的因子分析(最尤法,固有値1基準,プロマックス回転)を行った結果,婚姻重視と不倫非難の2因子が抽出された。これらそれぞれを目的変数,道徳基盤の5尺度を説明変数とする重回帰分析を行ったところ,婚姻重視因子も不倫非難因子も,公正/欺瞞以外の4尺度が有意に影響しており,婚姻重視因子は忠誠/背信が,不倫非難因子は神聖/堕落が最も強く影響していた。■考察 不適切な婚姻関係への態度は婚姻重視と不倫非難の2因子で構成されており,いずれにも公正/欺瞞の道徳基盤の影響は認められず,いわゆる善悪判断には基づかないことが示唆された。※JSPS科研費17H02259