- 著者

- 小林 浩之

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本レーザー医学会

- 雑誌

- 日本レーザー医学会誌 (ISSN:02886200)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.308-317, 2021-01-15 (Released:2021-01-15)

- 参考文献数

- 95

悪性神経膠腫は予後不良な原発性脳腫瘍である.本疾患の治療では外科的摘出率が予後を大きく左右するが,それは裏を返せば後療法に十分な腫瘍制御効果が無いことを意味している.つまり既存の治療とは全く異なる考え方,手法の開発が必須である.その中で個性的な存在を示してきたのが光線力学療法(photodynamic therapy: PDT)で,当科においても5-aminolevulinic acid(ALA)によるPDTに関して,in vitroにてその効果を確認してきた.近年,国内における臨床試験の成績をもって実用化を果たし我々は新たな治療手段を一つ手に入れた.しかしPDTの問題は光線の組織深達度が限られていること,開頭術を必要とするという点である.一方で超音波照射による腫瘍の熱凝固の技術が進歩し,加えてポルフィリン代謝物をはじめ多くの光感受性物質が超音波照射によっても励起して活性酸素を発生することを示唆するデータが報告されたことから,PDTの組織深達度を克服に向け超音波照射と薬剤を組み合わせた熱凝固によらない新たな治療,音響力学療法(sonodynamic therapy: SDT)への取り組みが本格化していった.超音波と光がなぜ同じ効果をもたらすのかという理由は明らかになっていないが,超音波照射時に発生する気泡(microbubble)が急速に収縮,膨張するキャビテーションという現象が関与していると考えられている.さらに経頭蓋的に超音波を集束照射できる装置が実用化されたことで「開頭」というもう一つのPDTの問題点を解決できる可能性が出てきた.SDTの魅力は低毒性,低侵襲ゆえの治療継続性であると考えている.繰り返し行うことで腫瘍増殖をコントロールすることができれば治療のパラダイムシフトにつながる可能性を秘めている.現在超音波技術は急速に進歩し,日本でも本態性振戦に対しての経頭蓋超音波熱凝固療法が薬事承認され,脳腫瘍への応用の期待は高まっているが,解決すべき点は多い.そこで本稿ではSDT実現に向け超音波治療の現状を整理し,今後の展開について考察した.

3 0 0 0 OA 移植医からみた子宮移植の論点

- 著者

- 湯沢 賢治

- 出版者

- 一般社団法人 日本移植学会

- 雑誌

- 移植 (ISSN:05787947)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.31-35, 2022 (Released:2022-05-19)

- 参考文献数

- 9

As a transplantation surgeon, I celebrate and admire the success of uterus transplantation and birth after uterus transplantation. It was brought about by the scientific achievement in organ transplantation. But, as the history of uterus transplantation is short, many key issues on it remain unresolved. Living donor or cadaveric donor, age of donor, operation for hysterectomy in living or cadaveric donor, preservation time of uterus, histocompatibility, immunosuppressive drugs, diagnosis and treatment of rejection, problems in the newborn baby, medical cost and comparison with surrogate conception are discussed.

- 著者

- 保苅 実

- 出版者

- オーストラリア学会

- 雑誌

- オーストラリア研究 (ISSN:09198911)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.65-80, 2003-03-25 (Released:2017-05-10)

Australian Declaration Towards Reconciliation (2000) emphasises the importance for 'all Australians' to learn 'our shared histories', and states 'our hope is for a united Australia'. Therefore, it is clear that the purpose of reconciliation initiated by the Council for Aboriginal Reconciliation is reimagining the 'united' nation-state of Australia. This paper calls such a style of reconciliation 'closed reconciliation', in which the global implications of Australian colonialism are largely ignored. If a closed reconciliation process promotes a united Australia, how, for example, can Asian immigrants (who have been victims of white racism) share histories of British invasion with mainstream white Australians? Instead, it is suggested that reconciliation should promote a 'divided Australia and beyond' by exploring different people's perspectives and memories and the implications of the colonisation of Australia. Thus, this article calls for 'open reconciliation' which seeks to de-nationalise Aboriginal reconciliation by articulating histories of Asian migrants and Australian Indigenous people. As a case study, this paper examines pre-war Japanese immigrants who worked for the Pearl-Shell industry in northern Australia. Previous studies on Aboriginal-Japanese relations in this industry often emphasised the peaceful working relationship between the two ethnic groups by contrasting them with the empowered racist authority of white Australians. Such a view may promote and celebrate histories of multicultural Australia. However, what is lacking in this type of narrative is the obvious fact that Japanese workers were also colonisers and racists towards indigenous people. Although careful and substantive research needs to be done in future, this paper briefly explores two aspects of possible colonial exploitations by Japanese labour migrants: economic exploitation of Aboriginal land and marine resources, and sexual exploitation of Aboriginal women. In short, the Japanese should not be left outside the process of Aboriginal reconciliation. In order to explore the ways of conceptualising global responsibility for Australian colonialism, Tessa Morris-Suzuki's conception of 'implications' is worth considering. Morris-Suzuki suggests we may not be responsible for colonial invasion itself, but we are responsible for historical implications in which we receive benefits from the past (and present) exploitation of Aboriginal people and their land. In this context, it is strongly suggested that Aboriginal reconciliation crosses national boundaries.

3 0 0 0 OA 航空機騒音低減へのボーイングの取り組み

- 著者

- David Reed William Herkes Belur Shivashankara

- 出版者

- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.102-105, 2007-04-01 (Released:2010-02-19)

3 0 0 0 OA 若手の転職希望意識に関する研究―ITエンジニアを対象とした若手と中堅の認識の比較―

- 著者

- 貴島 文緒 高野 研一

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会誌 (ISSN:09187324)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.17-38, 2020-06-15 (Released:2020-07-03)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 2

本研究の目的は若手ITエンジニアの転職希望意識の形成プロセスをモデル化することに加え,中堅ITエンジニアとの転職意識の比較検討を行い,若手に特有の要因を導き出すことである.このため,若手・中堅ITエンジニアを対象とした延べ600人のインターネットアンケートを実施した.得られた回答に多変量統計分析を適用した結果,若手は「仕事に対する価値観を確立すること」によって「自分の仕事を天職として捉える」ことができ,結果として転職希望意識の低減につながることが示唆された.また上司から与えられるポジティブなフィードバックも自分の仕事を天職として捉える傾向に有意に良好な影響を及ぼすことも併せて示唆された.一方,中堅の場合はこの傾向が当てはまらず,「キャリア確立の可能性を見いだすこと」によって,転職希望意識を抑えられることが可能となり,この傾向は自らの技能(スキル)の向上によって高められることがわかった.

3 0 0 0 OA 血管病理からみた血栓形成メカニズム

- 著者

- 浅田 祐士郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本血栓止血学会

- 雑誌

- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.6, pp.606-610, 2012-12-01 (Released:2012-12-27)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2 2

- 著者

- 岸本 直文

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.185, pp.369-403, 2014-02

1990年代の三角縁神獣鏡研究の飛躍により,箸墓古墳の年代が3世紀中頃に特定され,〈魏志倭人伝〉に見られる倭国と,倭王権とが直結し,連続的発展として理解できるようになった。卑弥呼が倭国王であった3世紀前半には,瀬戸内で結ばれる地域で前方後円形の墳墓の共有と画文帯神獣鏡の分配が始まっており,これが〈魏志倭人伝〉の倭国とみなしうるからである。3世紀初頭と推定される倭国王の共立による倭王権の樹立こそが,弥生時代の地域圏を越える倭国の出発点であり時代の転換点である。古墳時代を「倭における国家形成の時代」として定義し,3世紀前半を早期として古墳時代に編入する。今日の課題は,倭国の主導勢力となる弥生後期のヤマト国の実態,倭国乱を経てヤマト国が倭国の盟主となる理由の解明にある。一方で,弥生後期の畿内における鉄器の寡少さと大型墳墓の未発達から,倭王権は畿内ヤマト国の延長にはなく,東部瀬戸内勢力により樹立されたとの見方もあり,倭国の形成主体に関する見解の隔たりが大きい。こうした弥生時代から古墳時代への転換についても,¹⁴C年代データは新たな枠組みを提示しつつある。箸墓古墳が3世紀中頃であることは¹⁴C年代により追認されるが,それ以前の庄内式の年代が2世紀にさかのぼることが重要である。これにより,纒向遺跡の形成は倭国形成以前にさかのぼり,ヤマト国の自律的な本拠建設とみなしうる。本稿では,上記のように古墳時代を定義するとともに,そこに至る弥生時代後期のヤマト国の形成過程,纒向遺跡の新たな理解,楯築墓と纒向石塚古墳の比較を含む前方後円墳の成立問題など,新たな年代観をもとづき,現時点における倭国成立に至る一定の見取り図を描く。The development of the study on sankakubuchi shinjukyo (triangular-rimmed mirrors decorated with gods and animals) in the 1990s dated the Hashihaka burial mound to around the middle of the third century. This research results revealed a direct connection between the Wa State described in Gishiwajinden (Account of the Wa in History of the Wei Dynasty written by Chinese) and the Wa Sovereignty and enabled to understand them as consecutive development. This is because it can be considered that the proliferation of keyhole-shaped burial mounds and gamontai shinjukyo (mirrors with an image band decorated with gods and animals) throughout the area around the Seto Inland Sea, which can be regarded as the movements of the Wa State described in Gishiwajinden, started when Himiko was queen of the Wa State in the first half of the third century. Therefore, the establishment of the Wa Sovereignty with several coexisting Wa kings can be dated to the beginning of the third century. This starting point of the Wa State, which exceeded the regional boundaries of the Yayoi period, marked a turning point of the age. Defined as "the period of nation building in Wa," the Kofun period can include the first half of the third century as its early stage.Remaining challenges are to get a clear picture of the Yamato State in the Late Yayoi period, as a leading force in the Wa State, and understand why the Yamato State became the leader of the Wa State after the domestic warfare. On the other hand, since there were exceedingly few iron implements and large-scale burial mounds, some researchers consider that the Wa Sovereignty did not follow as an extension of the Yamato State in the Kinai region but was established by an emerging force in the eastern Setouchi region. There are significant differences of opinion on who established the Wa State.With regard to the shift from the Yayoi period to the Kofun period, the carbon-14 dating method is suggesting a new framework. The method can reconfirm the date of the Hashihaka burial mound as around the middle of the third century. More importantly, the Shonai pottery is dated earlier to the second century. This means that the formation of the Makimuku site is also dated earlier to before the birth of the Wa State. Therefore, the site can be regarded as the independent establishment of the base of the Yamato State.Defining the Kofun period as described above, the present article is aimed at giving the latest picture of how the Wa State was established, based on the new view of dating. To this end, the article covers the establishment process of the Yamato State from the Late Yayoi period to the Kofun period and new perspectives on the Makimuku site, as well as examines the development of keyhole-shaped burial mounds including a comparison between the Tatetsuki mound tomb and Makimuku Ishizuka burial mound.

3 0 0 0 OA 「増田レポート」再考 「自治体消滅」論とそれに基づく処方箋は正しいのか?

- 著者

- 嶋田 暁文

- 出版者

- 一般財団法人 福岡県地方自治センター

- 雑誌

- 地方自治ふくおか (ISSN:02872463)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, pp.3-20, 2016 (Released:2019-04-01)

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 IR 「心中による虐待死」の子ども家庭福祉研究 : ファミリーソーシャルワークの必要性

- 著者

- 西岡 弥生 Yayoi NISHIOKA

- 出版者

- 聖隷クリストファー大学

- 巻号頁・発行日

- 2017

元資料の権利情報 : CC BY-NC-ND

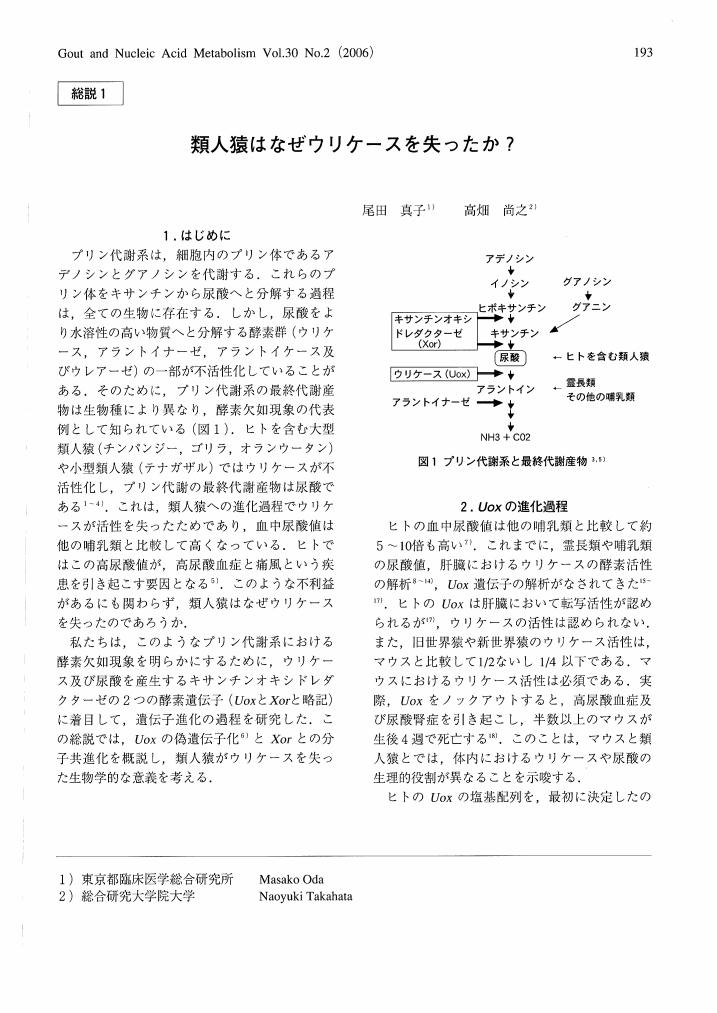

3 0 0 0 OA 類人猿はなぜウリケースを失ったか?

- 著者

- 尾田 真子 高畑 尚之

- 出版者

- 一般社団法人 日本痛風・核酸代謝学会

- 雑誌

- 痛風と核酸代謝 (ISSN:13449796)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.193-201, 2006 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 51

3 0 0 0 OA 世界におけるミツバチ減少の現状と欧米における要因

- 著者

- 芳山 三喜雄

- 出版者

- 玉川大学ミツバチ科学研究所

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.65-72, 2011 (Released:2013-10-08)

3 0 0 0 OA 退職後の資産運用・取り崩しに関する個人の属性を考慮した施策シミュレーション

- 著者

- 菊地 剛正 高橋 大志

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会誌 (ISSN:09187324)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.105-119, 2021-09-15 (Released:2021-09-29)

- 参考文献数

- 30

本邦では,社会の高齢化・長寿化の進展に伴い,老後の資産形成と取り崩しの問題に関心が高まっている.しかし,資産の枯渇に係る論点については,それを防ぐための方策を含め,必ずしも議論が深まっている状況とは言えない.本稿では,退職後の資産形成・取り崩しに係る本邦での今日的な議論に対して,実データを用いたシミュレーション分析による接近を試みる.個人の属性やリスク資産による運用を勘案した上で,外生的に与える各種シナリオにおいて,各種施策が資産の枯渇に与える影響を分析する.主な結果は以下のとおり:1)資産階級やリスク量,想定する余命に応じて資産の枯渇割合は異なること,2)資産階級の上昇に応じ枯渇率が単調に減少するわけではなく,資産残高と収支のバランスによること,3)枯渇割合を低下させるためには,個人の属性に応じたリスクテイクが必要なこと,4)公的年金給付水準の引き下げによる枯渇割合の上昇に対しては,退職年齢の引き上げや支出抑制により,当該上昇をある程度抑制しうること.

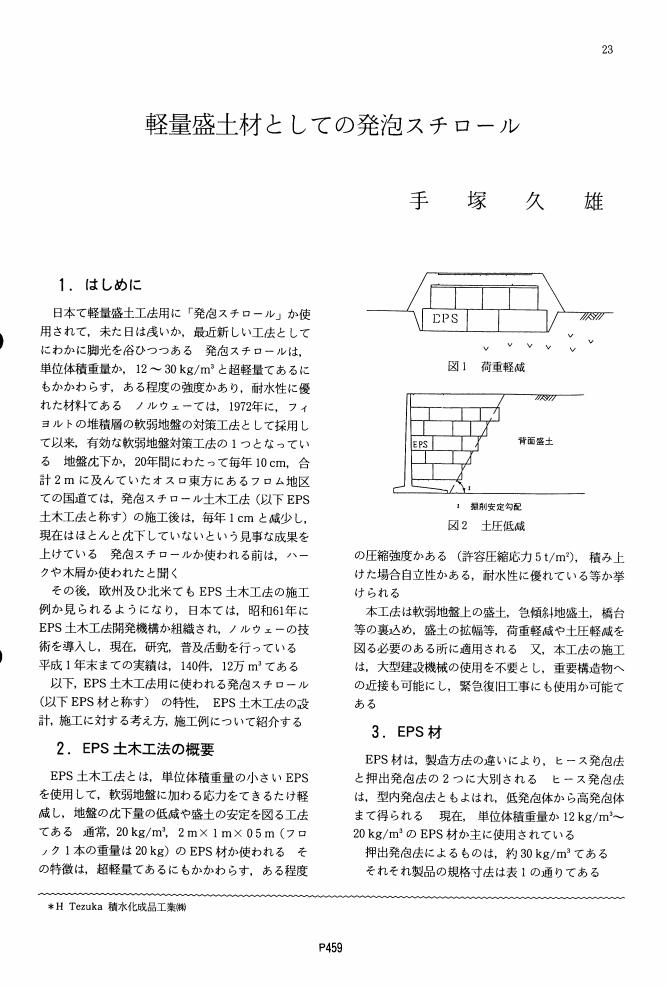

3 0 0 0 OA 軽量盛土材としての発泡スチロール

- 著者

- 手塚 久雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維機械学会

- 雑誌

- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.8, pp.P459-P469, 1990-08-25 (Released:2009-10-27)

- 参考文献数

- 8

3 0 0 0 OA 伊那小学校の総合学習実践から見た社会科と「総合的な学習」との関係

- 著者

- 木全 清博

- 出版者

- 日本社会科教育学会

- 雑誌

- 社会科教育研究 (ISSN:09158154)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.87, pp.21-29, 2002 (Released:2016-12-01)

- 著者

- 苑田 晃成

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.5, pp.639-644, 2015-09-01 (Released:2016-12-03)

- 参考文献数

- 3

3 0 0 0 OA 養護教諭の仕事を世界に発信する

- 著者

- 宍戸 洲美

- 出版者

- 日本健康教育学会

- 雑誌

- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.169-173, 2016 (Released:2016-08-31)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 1

目的:日本の子どもたちの健康問題と養護教諭の職務を,IUHPE世界会議で報告することを通して,養護教諭の実践の質の向上を図ることと,日本独自の養護教諭制度や実践の有効性を世界に問うことを目的とした.結果:1995年から約20年間にわたりIUHPE世界会議で計8回報告を続けてきた.その結果,Yogo Teacherを国際語として広げる一方で,養護教諭制度が日本独自の制度であることが確認できた.養護教諭の実践が広く世界の子どもたちの健康問題の解決にも寄与できることが示された.また,この会議の3年のインターバルを活用してNational Network of Yogo Teachersのグループで学校保健活動や保健室実践について協議を行い,さらに実践をやり直すという研究方法が養護教諭の実践の向上につながった.結論:養護教諭の制度は国際的にみてもユニークな制度である.養護教諭の実践のプロセスを世界に向けて発信することは,日本における養護教諭実践の質向上に有益であるとともに,世界の子どもたちの健康問題解決にも寄与できる.

3 0 0 0 OA 認知行動療法に対する計算論的アプローチ

- 著者

- 国里 愛彦 片平 健太郎 沖村 宰 山下 祐一

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.1-10, 2022-01-31 (Released:2022-04-01)

- 参考文献数

- 28

本論文では、計算論的アプローチについて紹介する。計算論的アプローチとは、刺激と反応との間にある脳の情報処理過程を明示的に数理モデルにする研究手法である。この計算論的アプローチを精神医学研究で用いると計算論的精神医学となる。認知行動療法のモデルでは、刺激と反応との間の過程を言語的にモデル化しているが、計算論的アプローチを用いることで、モデルの洗練化、シミュレーションを通した新たな現象・介入の予測なども可能になることが期待される。まず、本論文では、計算論的アプローチについて説明し、その代表的な4つの生成モデルについて解説する。さらに、計算論的アプローチを用いた認知行動療法研究として、うつ病と強迫症に対して強化学習モデルを用いた研究について紹介する。また、計算論的アプローチを研究で用いる際の推奨実践法について、4つのステップに分けて解説する。最後に、今後の計算論的アプローチの課題について議論する。

- 著者

- 堀内 由樹子 坂元 章 秋山 久美子 寺本 水羽 河本 泰信 松本 正生 村井 俊哉 佐々木 輝美 渋谷 明子 篠原 菊紀

- 出版者

- NPO法人 日本シミュレーション&ゲーミング学会

- 雑誌

- シミュレーション&ゲーミング (ISSN:13451499)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.1-11, 2022-06-30 (Released:2022-06-30)

- 参考文献数

- 31

本研究では,ゲーム障害尺度であるIGDT-10 (Király et al. 2017, 2019)に基づいて,子どもから大人まで適用できる日本語版の尺度を作成した.IGDT-10の著者の協力のもと,原文の項目文をより平易な日本語の文章に変更することを行った.作成した尺度について,小中学生を対象とした学校での一斉回収による郵送調査(N=1006),高校生を対象としたウェブ調査(N=219),18–79歳の大人を対象としたウェブ調査(N=1308)の3つの調査により,信頼性及び妥当性の検討を行った.対象者は,年間でのゲーム利用者及び過去にゲーム利用をしたことがある経験者であった.結果として,クロンバックのα係数が3つの調査のいずれでも0.8を超えており,本尺度は信頼性があることが示された.また,確認的因子分析及び外的基準となる尺度及び変数との相関の結果から,因子的妥当性及び基準関連妥当性があることが示された.

3 0 0 0 ケンブリッジ世界の食物史大百科事典

- 著者

- 石毛直道 [ほか] シリーズ監訳

- 出版者

- 朝倉書店

- 巻号頁・発行日

- 2004

3 0 0 0 OA 免疫寛容の破綻

- 著者

- 山本 一彦

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第42回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.EL3, 2015 (Released:2015-08-03)

生体は自己の抗原とは反応しないという、免疫寛容のシステムを有しているが、これが破綻すると自己免疫現象、自己免疫疾患が惹起される。免疫寛容の破綻の詳細は明らかでないが、1)隔絶抗原の免疫系への提示、2)分子相同性、3)自己の抗原の修飾、4)樹状細胞の活性化、5)制御性T細胞の機能障害など、様々なメカニズムが考えられている。そしてこれらのメカニズムの背景には、遺伝要因と環境要因が複雑に影響しあっているとされている。本講演では、自己免疫疾患の一つである関節リウマチ(rheumatoid arthritis, RA)を例にとり、その免疫寛容の破綻について考察したい。RAは、自己免疫応答に起因する慢性炎症性病態が複数の関節に生じて、進行性の破壊性関節炎にいたる病態である。RAの発症に遺伝的な背景があることは、疾患の多発家系が存在すること、一卵性双生児における発症の一致率が高いことなどから示唆される。遺伝要因の最大のものはHLA-DR遺伝子であり、遺伝要因の10-30%を説明可能とされている。それ以外の遺伝要因として最近のゲノムワイド関連解析で約100程度の遺伝子多型が明らかになっている。環境要因としては、性ホルモンや喫煙、感染などが挙げられているが、最近では喫煙がもっとも注目されている。RAにおけるもっとも特異性の高い自己抗体は抗シトルリン化蛋白抗体(ACPA)である。ACPAは発症前から認められることが多いので、シトルリン化蛋白に対するトレランスの破綻が発症前より起こっていると考えられている。環境因子である喫煙との相互作用に関して、喫煙者の気管支肺胞洗浄液ではシトルリン化酵素(PAD、遺伝子はPADI)の発現とシトルリン化蛋白の増加が見られることから、喫煙がシトルリン化された自己抗原に対する免疫応答を誘導している可能性が示唆されている。HLA遺伝子多型、PADI遺伝子多型と、免疫寛容の破綻についても考察したい。