- 著者

- 池田 良穂

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本船舶海洋工学会誌 KANRIN(咸臨) (ISSN:18803725)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.31-35, 2008-03-10 (Released:2018-03-30)

- 著者

- edited by B. Georgeo Hewitt

- 出版者

- Caravan Books

- 巻号頁・発行日

- 1989

2 0 0 0 OA シカ捕獲ワナ アルパインキャプチャーシステムの改良

- 著者

- 高橋 裕史 梶 光一 吉田 光男 釣賀 一二三 車田 利夫 鈴木 正嗣 大沼 学

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.45-51, 2002 (Released:2008-07-23)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 8

洞爺湖中島において移動式シカ用囲いワナの一種であるアルパインキャプチャーシステム(Alpine Deer Group Ltd., Dunedin, New Zealand)を用いたエゾシカ Cervus nippon yesoensis の生体捕獲を行った.1992年3月から2000年2月までに,59日間,49回の捕獲試行において143頭を捕獲した.この間,アルパインキャプチャーの作動を,1ヶ所のトリガーに直接結びつけたワイヤーを操作者が引く方法から,電動式のトリガーを2ヶ所に増設して遠隔操作する方法に改造した.その結果,シカの警戒心の低減およびワナの作動時間の短縮によってシカの逃走を防止し,捕獲効率(捕獲数/試行数)を約1.1頭/回から3.5頭/回に向上させることができた.

- 出版者

- 日本医史学会

- 巻号頁・発行日

- vol.38(3), no.1467, 1992-09

ベトナム南部、タイ南部、タイ中央平野部、タイ北部において調査地点を実施し、トラップを用いてリス類の捕獲を行い、また収蔵標本資料からの遺伝学的・形態学的検索を行った。検討対象集団は、クリハラリス、タイワンリス、タイワンホオジロシマリス、カンボジアホオジロシマリス、インドシナシマリス、ホオアカカオナガリス、シロミミクサビオモモンガである。捕獲動物から骨髄細胞を抽出し、染色体標本を作成した後、これらを各種分染法によって解析した。同時に捕獲動物から肝および筋組織を採取し、ミトコンドリアDNAの塩基配列の解析に入った。一方、頭骨標本を作製し、計測形態学的な解析を進めた。標本は現地で入手されたもののほか、合衆国スミソニアン自然史博物館、パリ国立自然史博物館収蔵標本をはじめとする世界の標本収蔵機関の標本を検討し、データとして蓄積を開始している。これらのデータに基づき、各分類群(種間および亜種間)毎に系統解析および地理的変異の解析を行った。また、遺体からは四肢骨格、四肢骨格筋を採材し、骨計測値と筋肉重量データを収集、筋構築の運動力学的解析を行った。さらに、頭蓋計測値から多変量解析を実施し、各種間および各地域間の頭蓋形態が、それぞれのロコモーション様式、採食パターン、食性、視覚・感覚器への要求に対してどのように機能形態学的変異を遂げているかを明らかにした。加えて現在、インドネシア島嶼部における各種の季節繁殖パターンを明らかにするため、生殖腺の組織学的・細胞生物学的分析を進め、同地域のリス科の繁殖様式を解明しつつある。最終的に、インドシナ半島、台湾、インドネシア島嶼部におけるリス科動物の分子系統学的解析、頭蓋・四肢の適応的進化、そして季節繁殖性に関して、各種各地域個体群の特質を解明してきたといえる。

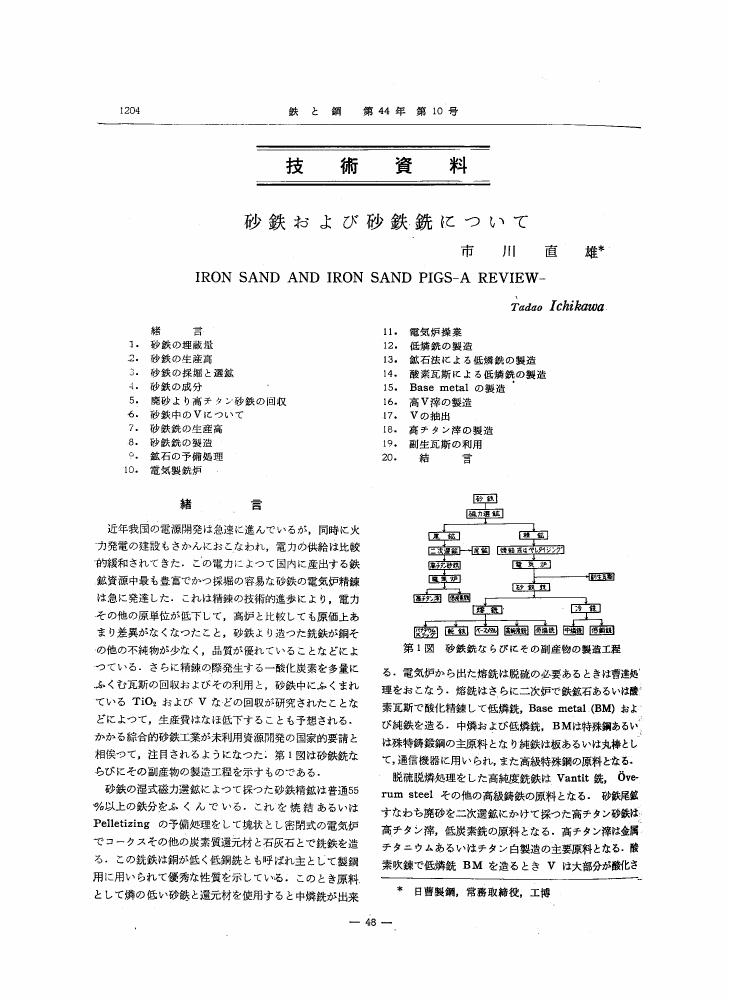

2 0 0 0 OA 砂鉄および砂鉄銑について

- 著者

- 市川 直雄

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.10, pp.1204-1216, 1958-10-01 (Released:2009-05-26)

2 0 0 0 OA 【シンポジウム報告:論文】/日本人の栄養素摂取バランスに関する時系列分析

- 著者

- 中谷 朋昭 木村 勇輝 橋本 大佑

- 出版者

- 日本フードシステム学会

- 雑誌

- フードシステム研究 (ISSN:13410296)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.82-93, 2017 (Released:2017-12-23)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 2

The Japanese diet is known for its ideal balance of the three macronutrients, namely protein, fat, and carbohydrates. Dietary statistics indicate that over time, in Japan, these macronutrient ratios have been maintained since the mid-1970s in close agreement with favorable macronutrient ratio intake standards, set by the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare. The ideal ratio is principally achieved by reducing carbohydrates, while increasing fats. However, in recent years, this macronutrient ratio appears to depart from ideal ranges, due to over-westernization of the Japanese diet. To investigate the extent of this phenomenon, we analyzed a time series data set for ingested nutrition by using cointegration techniques to identify long-run, stable relationships among the three macronutrients, between 1956 and 2015. Next, we set a restriction on the cointegrating vectors, representing ideal macronutrient ratio standards. This restriction was used as the null hypothesis that the detected long-run relationships among the three macronutrients were favorable, compared to the idealized macronutrient intake standard. We run the likelihood ratio tests for the full sample and sub-samples, by recursively increasing the number of observations obtained since 1978. Our results reject the null hypothesis, at the conventional level of significance, for the full sample and almost all sub-samples. These outcomes indicate that although the Japanese diet between the late 1980s and early 2000s were the closest to the ideal macronutrient ratios of proteins, fats, and carbohydrates, it is diverging since that time from these favorable ratios.

- 著者

- 津田 俊輔 横谷 尚睦 木須 孝幸 辛 埴

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.258-262, 2002

光電子分光のエネルギー分解能はここ20年で2桁向上し, 最近では1meVに迫る分解能も得られるようになった. その結果, 光電子分光測定からも固体物性を支配するフェルミ準位極近傍の数meVという微細なエネルギースケールを持った電子構造を直接的に観測できるようになった. 本稿では超高分解能化および測定試料温度の低温化により拓かれた微細な電子構造に関する光電子分光研究を, 最近発見されたMgB<SUB>2</SUB>超伝導体を例に紹介する.

2 0 0 0 OA 自信過剰な投資家が株式市場に与える影響について

- 著者

- 稲石 良太 Fei Zhai 北 栄輔

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用(TOM) (ISSN:18827780)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.10-21, 2009-03-27

近年,効率的市場仮説に基づいた従来のファイナンス理論では説明することのできない現象,アノマリを投資家心理から分析するために行動ファイナンス理論が関心を集めている.本研究では,数ある心理的バイアスの中から自信過剰に焦点を当て,マルチエージェントシミュレーションによって自信過剰な投資家が株式市場に与える影響について分析を行う.分析の結果,自信過剰な投資家が多い市場では,市場の取引高が増えること,上昇トレンドが発生しやすいことを見い出した.また,自信過剰と上昇トレンドの関係について分析を行った結果,上昇トレンドが発生した場合,投資家は自信過剰になる傾向があることが分かった.

2 0 0 0 OA 『週刊少年ジャンプ』という時代経験: 解釈枠組みとしてのマスター・ナラティブ

- 著者

- 池上 賢

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, pp.149-167, 2009-07-31 (Released:2017-10-06)

- 参考文献数

- 19

The purpose of this study is to analyze how audiences tells and give meanings to experiences of manga including "Weekly Shonen Jump", which was the most famous manga magazine in Japan in the 1980s through the early 1990s. I focused on the master narrative which would become the frame of experience. For the method I was analyzed life-story interview data of five informants and their manga experiences. As a result, it was revealed that the reflexivity in which social discourses about media play an important roll in relationship between audience and media.

2 0 0 0 OA 印葉図をめぐる埋もれた博物学史 : 近世日本における「印葉図」誕生に関する考察(中)

- 著者

- 今橋 理子 Riko Imahashi

- 出版者

- 学習院女子大学

- 雑誌

- 学習院女子大学紀要 = Bulletin of Gakushuin Women's College (ISSN:13447378)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.15-34, 2020-03

2 0 0 0 OA リン酸形燃料電池生成水の空気排気系と燃料排気系への分配

- 著者

- 堤 泰行 山口 雅教

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.7, pp.776-784, 1993-07-20 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 3

Experimental studies and analytic theories are presented on a steam share between exhausted air and exhausted fuel from phosphoric acid fuel cells.The steam share depends on a fiow rate of air and fuel. The share characteristics can be explained by a steam transport mechanism in which steam carried with air and fuel are combined with steam permeated through an electrolyte layer.The mechanism is applied to the published analytic theory for fuel cell performance. The revised theory can calculate steam share between air and fuel at each part of a cell. The calculated steam share between exhausted air and exhausted fuel at typical operating conditions of a fuel cell plant is presented.A simplified method for calculating steam share is developed and shown to give almost the same results with the detailed theory for fuel cell performance.

- 著者

- 泉子・K. メイナード

- 出版者

- 社会言語科学会

- 雑誌

- 社会言語科学

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.42-55, 2017

<p>本稿は,ケータイ小説に使われる言語表現や語りのスタイルの分析を通して,作者がどのような「私」を表現しているかを探求する試みである.背景として,ケータイ小説とメディアの関係,ポストモダンの日本文化の中での性格付け,さらに,ケータイ小説というジャンルの特徴などを考察する.ケータイ小説現象は,モバイルデバイスを通したメディア依存の自己理解・自己提示を可能にする文芸ジャンルとして,若い女性を中心とする大衆に受け入れられてきた.本稿では,書籍となったケータイ小説の分析・解釈を通して,作者が,自分・登場人物・読者を交えた擬似会話をすることで,キャラクターやキャラとしての自己を表現する様相を探る.そしてケータイ小説は根本的には,誰かに話しかけ,誰かと繋がりたいという願望に動機付けられ,キャラクター的自己認識を可能にする擬似会話行為として捉えることができることを論じる.</p>

2 0 0 0 IR 稲荷信仰と狐の民俗

- 著者

- 吉川 正倫

- 出版者

- 大手前女子大学

- 雑誌

- 大手前女子大学論集 (ISSN:02859785)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.p161-165, 1979-11

- 著者

- 井上 雅彦 藤田 継道

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.168-169, 1995-12-10 (Released:2017-07-20)

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 科学的な問題解決スキルを視点にした小・中学校理科カリキュラムの分析

- 著者

- 渡邉 重義

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.53-56, 2016 (Released:2018-04-07)

- 参考文献数

- 7

探究のためのプロセス・スキルを参考にして,小・中学校の理科カリキュラムで育成したい科学的な問題解決スキル(案)を作成した。科学的な問題解決スキルは,Ⅰ.科学的な思考に関連したスキル,Ⅱ.観察・実験に関連したスキル,Ⅲ.科学的なコミュニケーションに関連したスキルに分類した。そのⅠ~Ⅲのカテゴリーに合計 10 の基本的なスキルを配置し,さらにその下に「比較分類する」「推論する」「条件を制御する」等のスキルを設置した。

2 0 0 0 OA ぺた語義:青森県での教員研修の実施報告 -小学校段階におけるプログラミング教育の在り方-

情報処理学会では,2017年8月末から教員研修の講師紹介の相談窓口を設置している.本記事では,この相談窓口に最初に講師紹介の依頼があった青森県の教員研修(小・中学校プログラミング教育研修講座)について報告した.研修は2018年8月28日に青森県総合教育センターで行われた.講義後の事後アンケートでは,「企業・団体や地域等との連携について,今後希望する連携方法や支援してほしい内容」として,IT機器や教材等の貸し出し(5名),支援員等の派遣(4名),研修(4名),などの回答があり,2020年度から始まる小学校でのプログラミング教育に向けて,教員への支援体制の充実が必要不可欠であることが伺えた.