2 0 0 0 IR 修身教科書「民家童蒙解」が示す欧米化の一様相

- 著者

- 二見 素雅子

- 出版者

- 大阪教育大学幼児教育学研究室

- 雑誌

- エデュケア

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.25-40, 2007-03-31

"Minkadoumoukai" by Sukekiyo Aoki (unknown-1909) was published in Meiji Era. The first and the second volumes were published in 1874, in which he collected ethical topics from Japanese, Chinese, and Western books. The third and forth volumes were published in 1876, which were translated from a moral schoolbook "Morals for The Young; or, Good Principles instilling Wisdom" written by Emma Willard (1787-1879) in the United State of America. The fifth volume was published in 1876 that explained about "the right," "the duty," "civilization" and "enlightenment." This book was recommended by the Ministry of Education as a moral book for young children together with "Doumou-osiegusa" translated by Yukichi Fukuzawa.The ethical thought in this book looks confused. This book by Aoki has been rarely paid attention by researchers of education history for several reasons. But the book is a quite interesting source for examinations when we look into the confusion of the ethical thoughts in it as an outcome of westernization, that is to say, a product of conflicts between the western and Japanese moral thoughts since Japan started westernization. A purpose of this paper describes the aspect of the ethical conflicts in Aoki's book. The result has 3 points. First, this book told children consistently the ethic based on Confucianism, even if using the new western words, Secondly, children could learn names of western things and words. Thirdly, children learned meanings of the right and the duty within the concept of nation-state, as Aoki wanted children to learn the new political system.

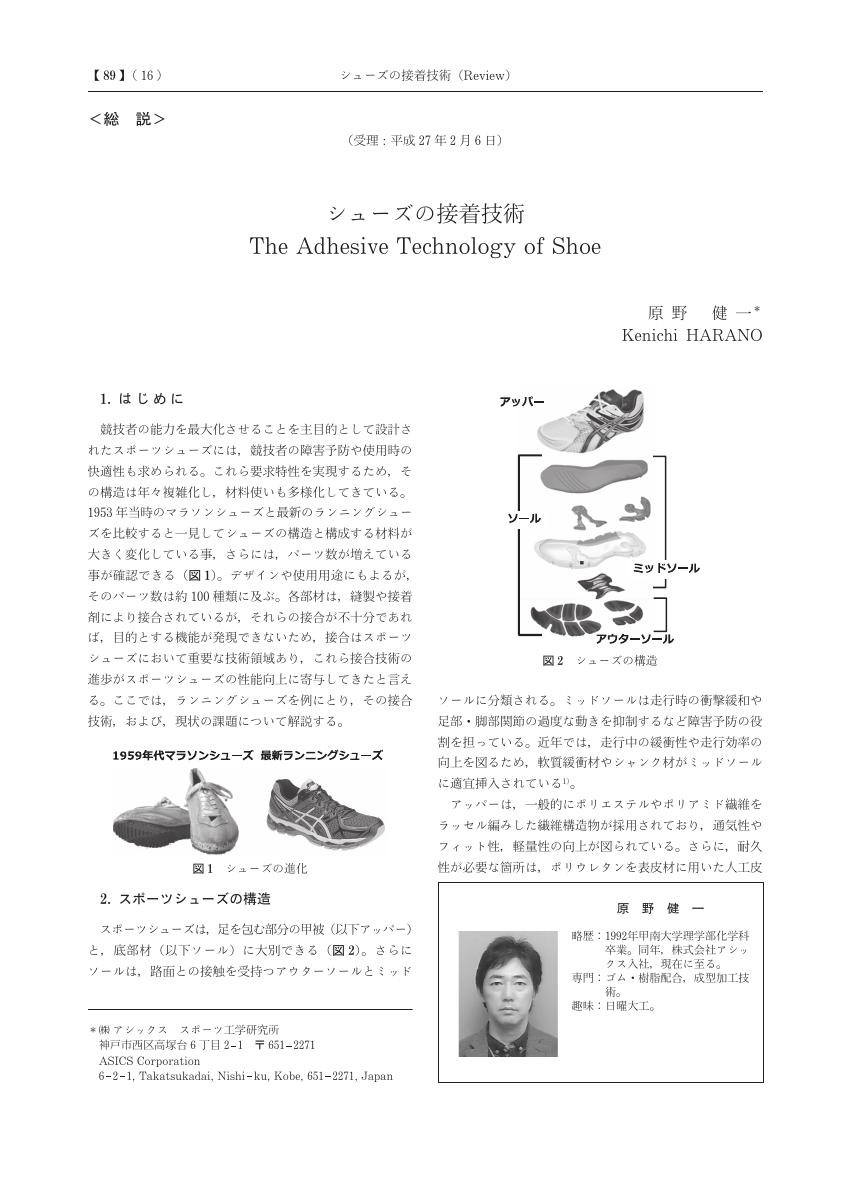

2 0 0 0 OA シューズの接着技術

- 著者

- 原野 健一

- 出版者

- 一般社団法人 日本接着学会

- 雑誌

- 日本接着学会誌 (ISSN:09164812)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.89-96, 2015-03-01 (Released:2017-10-05)

- 参考文献数

- 12

2 0 0 0 港の観光資源を活かした観光振興について : 土浦を事例に

- 著者

- 三ツ木 丈浩

- 出版者

- 埼玉女子短期大学

- 雑誌

- 埼玉女子短期大学研究紀要 = Bulletin of Saitama Women's Junior College (ISSN:09157484)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.1-16, 2019-09

- 著者

- 杉本 真樹 谷口 直嗣 新城 健一

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.35-40, 2019 (Released:2020-02-01)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

医療分野におけるXR(VR・AR・MR)は,双方向性や臨場感を向上したテレイグジスタンス,テレプレゼンス,超臨場感コミュニケーションなどと共に,遠隔医療・手術シミュレーション・トレーニングにも活用されている.モーションセンサやVR 端末も低価格化され,暗黙知であった医療手技が,遠隔地や仮想空間で共有されている.動作や認知行動までも構造化データとなり,集積されたビッグデータの効率的な活用が期待されている.遠隔医療も医師- 医師間から医師- 患者間へと拡大し,医療業界と一般社会の閉鎖的な境界がさらに解放されていき,社会が医療を担う時代の到来が期待されている.

2 0 0 0 IR 十八世紀のドイツ哲学における動物機械論 カント『判断力批判』第二部への註解

- 著者

- 渡辺 祐邦

- 出版者

- 北見工業大学

- 雑誌

- 北見工業大学研究報告

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.5, pp.861-881, 1970-12

German philosophers in the late eighteenth century rejected the mechanical explanation of the organic world. In the Critique of Judgement, published in 1790, Kant stated that the organism was not a machine like a watch which was unable to reproduce the same watch or to repair the injured part for its own power, but a natural purpose with which we had no analogue in our technical products. This argument is often referred to his unscientific and merely philosophical contemplation. It was, however, based on the observations and the experiments carried by famous naturalists of the eighteenth century, like Reaumur, Trembley, Spallanzani. In the mid-eighteenth century the Des-cartes's doctrine of bete machine was abondened by these experiments. In the same time, the French philosophers attacked the natural theology of Derham, Nieuwentyt and Abbe Pluche whose view of the world was strongly affected by the mechanical philosophy. In 1763, Kant began to combat with the natural theology of Derham and Nieuwentyt and received the biological theory of Buffon and Maupertuis. With the influence of these movenlents, we could interpret properly that argument of the Critique of Judgement and evaluate its meaning in the history of the metaphysics.

2 0 0 0 OA ネットコミュニティが形成する文化事象の社会学的研究 : 2000年代後半の変容に着目して

- 著者

- 谷村 要 Kaname Tanimura

- 出版者

- 関西学院大学

- 巻号頁・発行日

- 2016-02-16

- 著者

- 丸山 真央

- 出版者

- 関西社会学会 ; 2002-

- 雑誌

- フォーラム現代社会学 = Kansai sociological review : official journal of the Kansai Sociological Association (ISSN:13474057)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.52-65, 2021

- 著者

- 本谷 亮 松岡 紘史 小林 理奈 森若 文雄 坂野 雄二

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.13-20, 2011-01-31 (Released:2019-04-06)

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は、緊張型頭痛患者を対象として、痛みの臨床症状と心理的要因である痛みに対する認知的要因・感情的要因が、緊張型頭痛患者の抱える生活支障度の身体的側面、社会的側面、精神的側面をそれぞれどの程度予測しているか明らかにすることであった。成人の緊張型頭痛患者73名を対象に質問紙調査を行い、重回帰分析を用いて、緊張型頭痛の生活支障度の各側面に対する予測要因を検討した。その結果、生活支障度の中でも身体的側面に関する生活支障度に対しては痛みの臨床症状が予測しているが、社会的側面や精神的側面に関する生活支障度に対しては、痛みに対する破局的思考や逃避・回避行動といった痛みに対する認知的要因・感情的要因が強く予測していることが明らかとなった。キーワード:緊張型頭痛頭痛症状痛みに対する破局的思考逃避・回避行動生活支障度

2 0 0 0 OA 日本占領期フィリピンの現地調査

- 著者

- 盛田 良治

- 出版者

- 京都大学人文科学研究所

- 雑誌

- 人文學報 (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, pp.163-188, 1997-03

2 0 0 0 IR 昭和45年度 学位授与・単位修得論文

- 出版者

- 一橋大学大学院生自治会

- 雑誌

- 一橋研究 (ISSN:0286861X)

- 巻号頁・発行日

- no.21, pp.96-98, 1971-07-01

2 0 0 0 IR 昭和36年度学位授与論文及び単位修得論文要旨

- 出版者

- 一橋大学大学院学生会

- 雑誌

- 一橋研究 (ISSN:0286861X)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.57-59, 1962-09-30

論文タイプ||論文要旨

2 0 0 0 OA 摂食障害の診断について —DSM-Ⅳ診断基準とDSM-5診断基準の比較—

- 著者

- 中井 義勝 任 和子

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.361-368, 2016 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 18

食行動異常のため受診した患者を対象に, DSM-Ⅳ診断基準とDSM-5診断基準を用いて摂食障害の診断を行い, 以下の点が明らかとなった. DSM-Ⅳ診断基準で, 摂食障害全体の37.1%を占めた特定不能の摂食障害は, DSM-5診断基準では, 8.4%と著しく減少した. DSM-5の過食性障害 (BED) の診断基準を満たす症例が251例の摂食障害患者中70例 (27.9%) 存在した. BEDは神経性過食症非排出型 (BN-NP) との鑑別診断が容易でない. 非排出行動の判定基準を明確にし, 判定方法を確立する必要がある. DSM-5ではbinge eatingを過食と訳しているが, 患者の訴える「過食」は, さまざまな食行動を含み, BEDの診断基準に合致しない場合があるので, 慎重な問診を必要とする. DSM-5で使用されているBEDの訳「過食性障害」と, binge eatingの訳「過食」の問題点について考察した.

2 0 0 0 OA 弥生時代の再葬制

- 著者

- 春成 秀爾

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.47-91, 1993-03-25

東日本の弥生時代前半期には、人の遺体をなんらかの方法で骨化したあと、その一部を壺に納めて埋める再葬制が普遍的に存在した。再葬関係と考えられている諸遺跡の様相は、変化に富んでいる。それは、再葬の諸過程が別々の場所に遺跡となってのこされているからである。再葬は、土葬―発掘―選骨―壺棺に納骨し墓地に埋める―のこった骨を焼く、または、土葬を省略してただちに遺骸の解体―選骨……の過程をたどることもあったようである。遺体はまず骨と肉に分離し、ついで骨を割ったり焼いたりして細かく破砕している。骨を本来の形をとどめないまでに徹底的に破壊することは、彷徨する死霊や悪霊がとりついて復活することを防ごうとする意図の表れであろう。すなわち、この時期には死霊などを異常に恐れる風潮が存在したのである。この時期にはまた、人の歯や指骨を素材にした装身具が流行した。これは、死者を解体・選骨する時に、それらを抜き取って穿孔したものであるが、一部の人に限られるようである。亡くなった人が生前に占めていた身分や位置などを継承したことを示すシンボルとして、遺族の一部が身につけるのであろう。再葬墓地の分析によれば、十基前後を一単位とする小群がいくつも集まって一つの墓地を形成している。そのあり方は縄文時代の墓地と共通する。したがって、小群の単位は、代々の世帯であると推定する。再葬墓は、縄文時代晩期の信越地方の火葬を伴う再葬を先駆として、弥生時代前半期に発達したのち、弥生中期中ごろに終り、あとは方形墳丘墓にとってかわられる。しかし、再葬例は関東地方では六世紀の古墳でも知られているので、弥生時代後半期には人骨を遺存した墓が稀であるために、その確認が遅れているだけである可能性も考えられる。

2 0 0 0 OA 大東亞戰爭地域の地名に因む貝類

- 著者

- 瀧 巖

- 出版者

- 日本貝類学会

- 雑誌

- ヴヰナス (ISSN:24329975)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1-2, pp.113-116, 1942-07-30 (Released:2018-01-31)

2 0 0 0 OA 但馬地震に於けるモホロビチツク波に就いて

- 著者

- 和達 清夫

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.8, pp.201-211, 1925-09-18 (Released:2009-02-05)

- 被引用文献数

- 1 1

Some seismograms of the destructive earthquake occurred on May 23rd, 1925 in North Tazima district, show distinctly so-called the Mohorovi_??_i_??_ wave _??_. One of them is shown in Fig. (4) magnified from the seismograms of Wiechert's 200kg. seismograph installed at the Central Meteorological Observatory in Tokyo. (Epicenter distance about 450km.)The author of the present paper has drawn the hodograph for the longitudinal wave P from the results of seismic observations of the meteorological stations in this country as well as the time difference between P and _??_ from seismograms of these stations in case when it revealed on it. Moreover the curve of _??_ is also drawn on the same diagram and is shown in Fig. (6).Nextly, the author has assumed that, to interprete the time curve the discontinuity layer exists not so far from the surface in the earth crust. Following numerical values are obtained:-Velocity of the longitudinal waveabove the discontinuity layer, v1=5.56km. per see.Ditto under the discontinuity layer, v2=7.50km. per see.Epicenter distance of stations where Pand _??_ waves arrive simultaneously Δ0-120km.Difference of T(P)-T(_??_), shown in Fig. (6) is 6.2 sec.From these values, the depth of the discontinuity layer and that of the seismic foeus of this earthquake is determined. He has also compared the time of occurrence with those of the other two great earthquakes which have occurred on Jan. 15th, 1924 and Sept. 1st, 1923 respectively in Fig. (1); and ascertained that the geographical effect is not so great in these time-curves that the following conclusion may hold good in its main figure, even in any earthquake which occurred everywhere in this country.Followings are main results obtained in this paper:-(1) So called “initial movement” takes place with sudden change in its magnitude, and sometimes in direction, at the place about 100-200km. distant from the epicenter. Fig. (5).(2) The epicenter distance above mentioned depends chiefly upon the depth of seismic focus, therefore the depth may be estimated by this means. (3) I_??_itial movement must be very weak at the stations which lie within the epicenter distance, from 200km. to 1000km. approximately.(4) For the determination of the direction of epicenter from that of the initial movement of longitudinal wave, it is better to use _??_ phase than P and this will be done with much accuracy and easiness. (5) Depth of the discontinuity layer and that of the focus of Tazima-earthquakes are calculated and their values have been found to be about 42km. and 32km. respectively.(6) S-phase of the transverse wave begin to appear gradually o_??_ seismogram and with increasing epicenter distance it becomes more distinct.(7) Irregular form of isochronal curves may be considered as the effect of the discontinuity layer whose depth may not be definite in a part of the earth-crust of this part of the globe.(8) Well known “Omori's formula” which expresses the relation between the duration of preliminary tremor and epicenter distance, may hold good with _??_ and _??_ phases for the region of small epicenter distance and with P and L phases at distant places.The present paper is a preliminary report and the more complete studies will follow in a near future.

2 0 0 0 OA 触知可能な頸部腫瘤を伴った原発性上皮小体機能亢進症の猫の1例

- 著者

- 伊藤 哲郎 茅沼 秀樹 斑目 広郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.1, pp.e14-e17, 2022 (Released:2022-01-15)

- 参考文献数

- 7

16歳齢,去勢雄の雑種猫が食欲不振,体重減少を主訴として来院し,頸部腹側に2cm大の皮下腫瘤が触知された.血液検査において総カルシウム及びイオン化カルシウムの高値を認めた.症例のintact上皮小体ホルモン(parathyroid hormone:PTH)は基準範囲内であったが,実験的に高カルシウム血症を誘発した健常猫において報告されたintact PTHと比較すると高い値であり,血清イオン化カルシウム濃度に対応したPTH抑制調節の破綻が推測された.画像検査により頸部腫瘤は腫大した上皮小体であることが疑われた.外科切除した腫瘤は病理組織検査において上皮小体腺腫と診断された.術後に総カルシウム値及びイオン化カルシウム値は速やかに正常化し,2年間の観察期間に再発は認められなかった.

2 0 0 0 OA 6.高齢者の薬物療法:ポリファーマシーとフレイルへの配慮

- 著者

- 秋下 雅弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.3, pp.545-549, 2020-03-10 (Released:2021-03-10)

- 参考文献数

- 5