1 0 0 0 OA システム計画技法

- 著者

- 河野 毅 田村 信介

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.6, pp.541-548, 1985-06-20 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 28

1 0 0 0 OA J-STAGE登載電子ジャーナルへのアクセス動向の分析

- 著者

- 和田 光俊 時実 象一 田口 友子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.20-31, 2007 (Released:2007-04-01)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 2

JSTが提供している科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)は,日本の学協会が発行する学術論文誌等を公開するための電子ジャーナルサイトであり,2007年1月末現在350誌以上の電子ジャーナルが公開されている。2006年3月末時点で登載されていたジャーナル282誌,約11万件の論文について,アクセス動向の分析を行った。目次等からアクセスされるか,外部サイトからのリンク経由でアクセスされるかというアクセス経路別の割合は,ジャーナルの学問分野や論文記述言語によって異なることがわかった。また,全文閲覧時の認証によるアクセスへの影響も学問分野によって異なることがわかった。

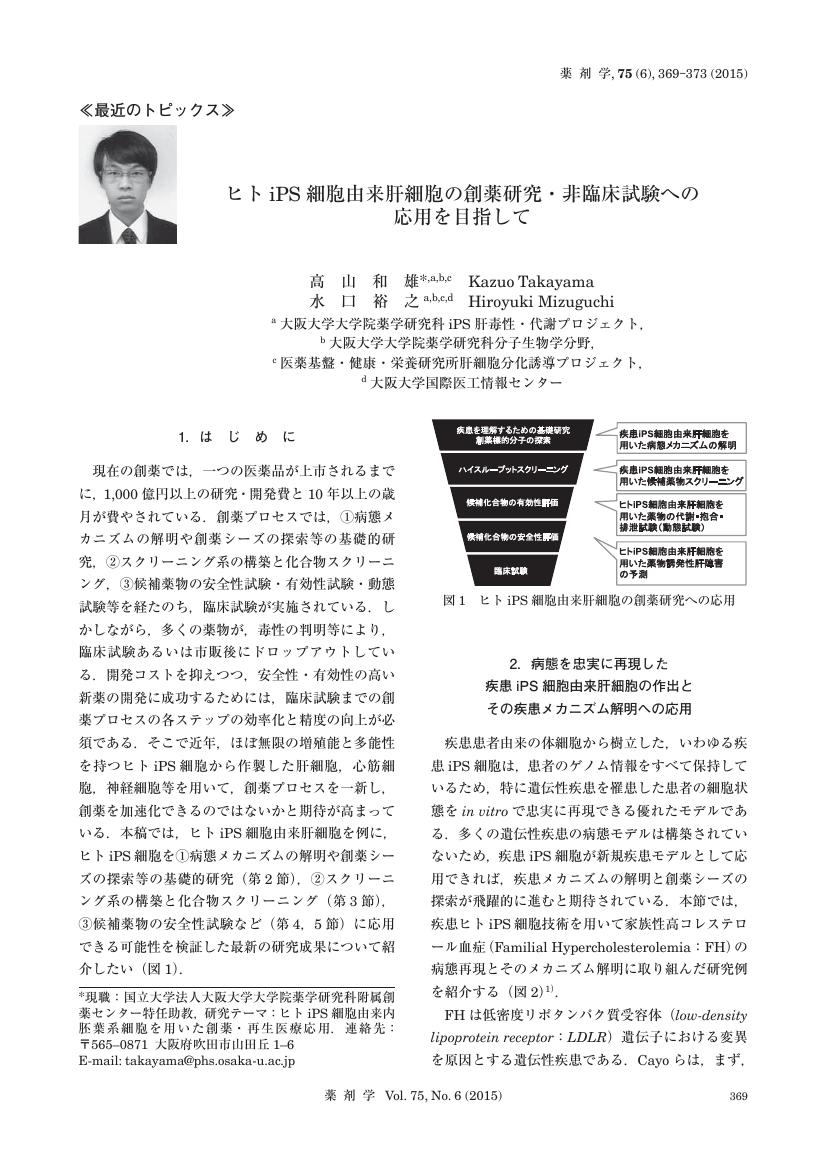

1 0 0 0 OA ヒトiPS細胞由来肝細胞の創薬研究・非臨床試験への応用を目指して

- 著者

- 高山 和雄 水口 裕之

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬剤学会

- 雑誌

- 薬剤学 (ISSN:03727629)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.6, pp.369-373, 2015 (Released:2016-05-01)

- 参考文献数

- 5

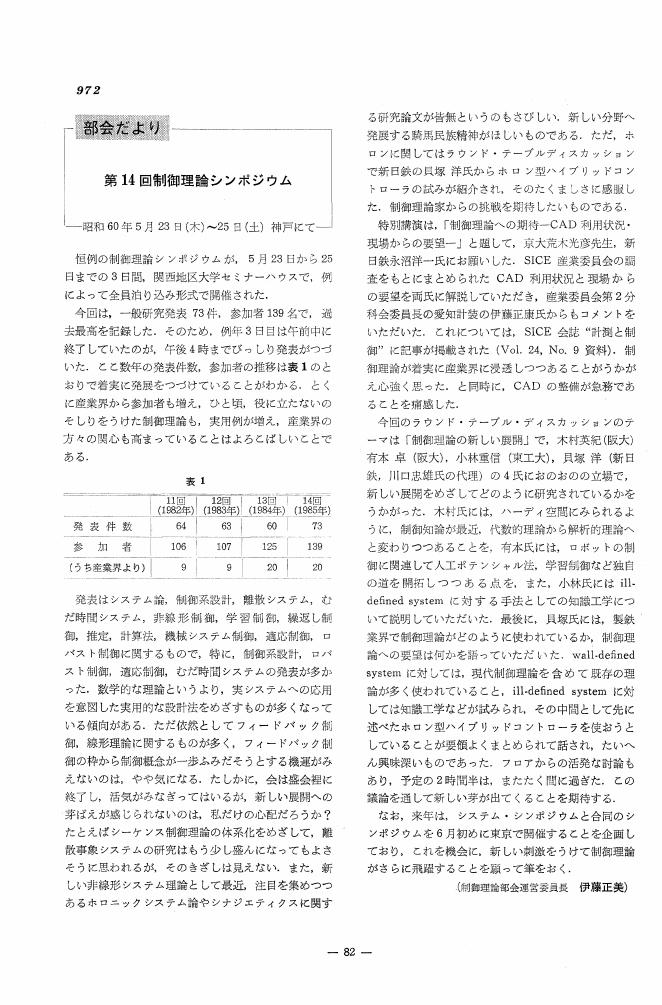

1 0 0 0 OA 第14回 制御理論シンポジウム

- 著者

- 伊藤 正美

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.10, pp.972-972, 1985-10-10 (Released:2009-11-26)

- 著者

- 榎本 善成 野呂 眞人 伊藤 尚志 久次米 真吾 森山 明義 熊谷 賢太 酒井 毅 坂田 隆夫 杉 薫

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.SUPPL.2, pp.S2_111-S2_116, 2012 (Released:2013-09-18)

- 参考文献数

- 12

症例は29歳,男性.17歳時に不整脈原性右室心筋症(ARVC)による心室頻拍(VT)から心肺停止となり,植込み型除細動器(ICD)を植え込み経過観察していた.2011年3月11日の東日本大震災以降,動悸の訴えあり3月14日ICD作働を認めたため,当院緊急入院となった.入院時心電図は,左脚ブロック型,右軸偏位のHR100台の心室頻拍(VT)であり,over-drive pacing,各種抗不整脈投与でも停止しないため鎮静下でVTコントロールを開始した.約1週間の鎮静でコントロール後,持続するVTは消失したため,第48病日に独歩退院となった.しかし,その後も心不全悪化のために短期間で再入院を繰り返し,6月4日に再入院となった.心臓超音波検査(UCG)では,右心系の著明な拡大のみならず左室駆出率10%程度の両心不全の状態であり,入院後再度VT storm状態となった.鎮静下でのコントロールも無効であったため,補助循環装置(PCPS)導入したが,VT stormが鎮静化することなく,死亡した.震災を契機にVT storm状態となり心機能悪化が助長されたARVCの1例を経験した.

1 0 0 0 OA 内科学会NEWS

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.7, pp.News7-News7, 2013-07-10 (Released:2014-07-10)

- 著者

- In Koo HWANG Jin Young CHUNG Dae Young YOO Sun Shin YI Hwa Young YOUN Je Kyung SEONG Yeo Sung YOON

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.3, pp.279-284, 2010 (Released:2010-04-03)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 10 30

We compared the effects of acupuncture and electroacupuncture on cell proliferation and neuroblast differentiation using specific markers, Ki67 and doublecortin (DCX), in the subgranular zone of the dentate gyrus (SZDG) in 13-week old Wistar rats. Acupuncture and electroacupuncture were applied simultaneously in the acu-points, ST36 (Zusanli) and GV20 (Baihui), once a day for 3 weeks. Acupuncture and electroacupuncture at these acu-points significantly increased the number of Ki67-positive cells and DCX-immunoreactive neuroblasts compared to the control or sham acupuncture group. Electroacupuncture treatment significantly increased the number of well-developed (tertiary) dendrites in the SZDG compared to acupuncture treatment. These results suggest that both acupuncture and electroacupuncture increase neurogenesis in the normal, but that electroacupuncture has greater effects on neuroblast plasticity than acupuncture in the dentate gyrus.

1 0 0 0 OA 第3章 水系ネットワークとその制御

- 著者

- 舩橋 誠壽 宮岡 伸一郎

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.5, pp.434-437, 1987-05-20 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA 4.テガフール製剤の遺伝薬理学

1 0 0 0 OA 第12回 制御理論シンポジウム

- 著者

- 須田 信英

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.9, pp.814-814, 1983-09-10 (Released:2009-11-26)

1 0 0 0 OA 抗CD20抗体による自己免疫疾患の治療

- 著者

- 田中 良哉

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.28-33, 2004 (Released:2004-12-28)

- 参考文献数

- 20

関節リウマチ (RA) や全身性エリテマトーデス (SLE) 等の全身性自己免疫疾患の病態形成の過程で, B細胞は自己反応性T細胞に対する抗原提示細胞, 並びに, 自己抗体産生細胞として中心的な役割を担う. CD20はB細胞に特異的な抗原であり, リツキシマブを用いたCD20抗体療法はB細胞リンパ腫を対象に保険収載される. 欧米では, 造血系自己免疫疾患, SLEやRAに対しても, CD20抗体が試用され, 認容性と有効性が報告される. 著者らは, CD20抗体療法の難治性SLEに対する有効性と免疫異常リセットの可能性を示唆している. 今後, 自己免疫疾患の治療分野で, CD20を標的とした治療が寛解導入へのブレークスルーを齎せばと期待される.

- 著者

- 矢部 正行 井手口 哲夫 朴 美娘 厚井 裕司 岡崎 直宣 白鳥 則郎

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.5, pp.731-739, 2000-05-01 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 17

In real time communications on LAN such as FDDI utilizing the synchronous class of Timed Token Protocol (TTP), there exists a problem that the transmission delay time of synchronous data with Poisson arrivals at LAN nodes from upper layer largely increase in the range that the average load of synchronous data is close to the synchronous bandwidth. It is caused by the fact that TTP has not a function to process excess data that arrive at LAN nodes earlier than the timing determined with pre-assigned synchronous bandwidth In this paper, in order to solve the problem, we propose another data transfer protocol “Advanced Timed Token Protocol (ATTP)” of which data transfer mechanism is modified from TTP and improves the transmission delay time of synchronous data including above mentioned excess data by rotating token more quickly on LAN than TTP. Furthermore we show the effectiveness of the protocol by simulations on the model of time critical communication for manufacturing control system.

1 0 0 0 OA 有機合成用廃ウラン触媒の塩化揮発処理における塩化水素および酸素濃度の検討

- 著者

- 澤田 佳代 平林 大介 榎田 洋一

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第23回廃棄物資源循環学会研究発表会

- 巻号頁・発行日

- pp.583, 2012 (Released:2013-07-08)

有機合成に用いられたウラン触媒は,ウランとアンチモンの複合酸化物をシリカに担持したものであり、鉱酸による浸出が不可能な程、非常に化学的に安定な触媒である。これまでに,ウラン触媒を塩化揮発処理することで,複合酸化物からアンチモンを分離し,ウランを酸溶解が可能な酸化ウランとして回収できることを示した。本報では,ウラン触媒の塩化揮発処理で用いる塩化水素および酸素の濃度が塩化揮発処理に及ぼす影響について検討した結果を報告する。 塩化水素濃度が高いほど,アンチモンの塩化揮発速度が大きいが、一方で,塩化水素濃度が高い条件では試料中のウランの一部がUO2となってしまった.生成物を酸により溶解しやすいU3O8に留めるためには,系内に酸素を加えることが有効であり、 6 vol%塩化水素-0.1 vol%酸素とすることで,処理速度を低減せずに触媒中のウランをU3O8とすることが可能であった.

1 0 0 0 OA 複素微分幾何の展望

- 著者

- 満渕 俊樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 総合講演・企画特別講演アブストラクト (ISSN:18843972)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.Autumn-Meeting1, pp.13-21, 2002 (Released:2010-07-01)

- 参考文献数

- 21

1 0 0 0 OA 『健康長寿・低医療費の長野モデル』の再検証

- 著者

- 長 純一

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第57回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.75, 2008 (Released:2009-02-04)

〈緒言〉 長野県は男性1位、女性3位と長寿ながら、老人医療費が全国平均の約8割と最低であり、見習うべきモデルとされてきた。97年には厚生省が国保中央会に委託し、全国の統計調査と長野の調査がおこなわれ「市町村における医療費の背景要因に関する報告書」にまとめられた。報告書を一般書にした「PPKのすすめ」(水野肇・青山英康編・紀伊国屋書店)でも分析されているが、病床数など医療供給体制以上に医療費が抑制されているのが最大の特徴である。その要因分析では、ベッド数が少ない・平均在院日数が短い・在宅死が多い・保健師の数が多い・などから、地域医療が充実している・医療従事者の専門職としての自立性が高いなどがあげられている。しかしこの報告書は統計上の数値のみに注目し、いわば現象論のみの分析で、長野に特徴的な活動の歴史的社会的分析が科欠けている。またここ数年長野においても、『医療崩壊』とも表現される状況は深刻になっており、上記の報告書で分析された時点から大きく状況が変化している。これらの点をふまえ、新しい『健康長寿・低医療費の長野』の解釈を提示する。 〈方法〉 97年の報告書と書籍を再検証すると共に、そこで取り上げられなかった長野県の医療特性を確認する。現状と医療史をたどると『厚生連農村医療』と『国保地域医療』が長野県医療の特徴と考えられるため、この活動を文献等から検証する。特に報告書等で低医療費の要因とされ『長野県は在宅医療・地域医療が充実しており、在宅死が多く、そのために医療費が低い』との在宅医療・死の神話ついて再検証する。 〈結果〉 医療供給体制では民間医療機関が全国45位と少なく、県立や国立も少なく、一方公的医療機関(厚生連が病床数で18%強)が多い。これは厚生連が故若月俊一氏の下、戦後まもなくの時期に殆ど県立などに移管しなかったためと考えられる。また国保医療機関も多く、全国の国保地域医療を牽引してきた。厚生連と国保の活動は、保健活動や生活環境や食生活の改善等、病院の中での治療医学だけではなく、地域活動・予防医学を重視するなどの点で共通点を持つ。このような地域・患者にとって必要な活動は不採算でも積極的に取り組んできた事が、低医療費で健康長寿に貢献した可能性が高い。この姿勢と、それを公的及び公立医療機関が提供してきた事から、長野では高邁な理念のもと医療を『社会的共通資本』として捉え、実践してきた医療者の姿が読み取れる。この結果の一つが、高い在宅死率であったと考えられるが、近年極端に減少している。92年には32.4%と全国平均19.9%を大きく上回って全国一であったが、06年には13.7%と全国の12.2%と大差がないところまで低下した。特に94年以降極端に低下している。これは医療の機能分けが進められ、診療所が在宅医療を担い、一方で特に地方病院を窮地に追いやった医療政策が展開された時期に一致する。長野の在宅医療は実は国の描くような診療所ではなく、地域医療を実践する病院が不採算でも支えていたことが推定される。病院に厳しい医療情勢の上、在宅は診療所という方針により、長野の在宅死は激減した可能性が高い。このように長野を見習えと言ってきた国により、長野の医療神話は崩壊の危機に瀕している可能性が高く、再度長野の医療特性を検証し、歴史を踏まえた上で実情にあった医療政策を提言する必要がある。

- 著者

- Kentaro TAKIDO Oliver C. SAAVEDRA VALERIANO Masahiro RYO Kazuki TANUMA Tomoo USHIO Takuji KUBOTA

- 出版者

- (公社)日本気象学会

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.2, pp.185-195, 2016 (Released:2016-04-28)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 24

This study evaluated the accuracy of gauge-adjusted Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP_Gauge version V5.222.1, hereafter G_Gauge) data in Japan’s Tone River basin during 2006-2009. Specifically, the accuracy of a gauge non-adjusted product, GSMaP Moving Vector with Kalman Filter (GSMaP_MVK, hereafter G_MVK), was also evaluated. Both products were also evaluated against ground observation data from rain gauge-radar combined product Radar-Automated Meteorological Data Acquisition System (Radar-AMeDAS) in terms of temporal and spatial variability. Temporal analyses showed that G_Gauge had better accuracy than G_MVK at sub-daily time scales (1, 3, 6, 9, 12, and 24 h) within any range of precipitation intensity and better detection capabilities of rainfall event. Linear regressions with Radar-AMeDAS showed better performance for G_Gauge than G_MVK at any time scales in terms of Pearson’s correlation coefficient and the slope of regression. At an hourly scale, in particular, Pearson’s correlation coefficient for G_Gauge (0.84) was higher than that for G_MVK (0.72) as well as the slope of linear regression (0.87 and 0.65, respectively). The probability of detection (POD) improved from 0.48 (G_MVK) to 0.70 (G_Gauge) when gauge-adjusted data were used. However, spatial analysis detected that G_Gauge still underestimated the precipitation intensity in high-elevation regions and slightly overestimated it in low elevation regions. The POD and false alarm ratio had a linear relationship with log-transformed elevation data, and the relationships were stronger in the winter seasons than in the summer seasons. At any spatial and temporal scale, the evaluation of these products should consider seasonal changes (especially in winter) and the topographic effects. For further improvements of G_Gauge, we suggest including higher resolution gauge-based network data than the Climate Prediction Center unified gauge-based analysis of global daily precipitation, which is used for G_Gauge.

- 著者

- Masashi Kitamura Masako Aragane Kou Nakamura Kazuhito Watanabe Yohei Sasaki

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- pp.b16-00090, (Released:2016-04-27)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1 23

In many parts of the world, the possession and cultivation of Cannabis sativa L. are restricted by law. As chemical or morphological analyses cannot identify the plant in some cases, a simple yet accurate DNA-based method for identifying C. sativa is desired. We have developed a loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay for the rapid identification of C. sativa. By optimizing the conditions for the LAMP reaction that targets a highly conserved region of tetrahydrocannabinolic acid (THCA) synthase gene, C. sativa was identified within 50 min at 60-66 °C. The detection limit was the same as or higher than that of conventional PCR. The LAMP assay detected all 21 specimens of C. sativa, showing high specificity. Using a simple protocol, the identification of C. sativa could be accomplished within 90 min from sample treatment to detection without use of special equipment. A rapid, sensitive, highly specific, and convenient method for detecting and identifying C. sativa has been developed and is applicable to forensic investigations and industrial quality control.

1 0 0 0 OA 不同視弱視に対する遮蔽膜による終日遮蔽の成績

- 著者

- 五十嵐 千里 友成 恵 税所 信子 杉谷 邦子

- 出版者

- 公益社団法人 日本視能訓練士協会

- 雑誌

- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.78-82, 1994-12-31 (Released:2009-10-29)

- 参考文献数

- 4

3歳から13歳までの不同視弱視20例に対し,アイパッチ等による遮蔽により患眼視力が0.5に達した段階を開始点とし,患眼に比べ四段階健眼の視力を低下させる漸増遮蔽膜(Ryser社製)を眼鏡に貼り終日遮蔽を試みた.(0.1)遮蔽膜から貼り,患眼の視力向上に伴い遮蔽膜の程度を漸減していった.診断後まもなくこの方法で治療したA群は順調に視力が向上した.これまでアイパッチでの遮蔽を拒んでいた比較的年齢の高いB群も本方法を受入れ,視力が向上し始めた.患眼視力1.0に達した10例の平均治療期間はA群で16.3月(6~29ヵ月),B群で30.5ヵ月(30~31ヵ月),そのうち遮蔽膜での平均治療期間はA群で11.9月(5~17ヵ月),B群で20ヵ月(17~23ヵ月)であった.

1 0 0 0 OA Exercise and skeletal muscle regeneration

- 著者

- Mitsutoshi Kurosaka Shuichi Machida

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.3, pp.537-540, 2012-09-25 (Released:2012-10-23)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1 1

Skeletal muscle injury is generally caused by stimuli, such as intense resistance training, eccentric muscle contraction, muscle strain and bruising. Injured skeletal muscles are repaired within several weeks after injury, because skeletal muscle has a remarkable capacity for muscle regeneration. Cellular and molecular events underlying the regenerative processes are mainly regulated by myogenic stem cells and inflammatory cells. The aim of this review is to summarize the current understanding of the cellular and molecular mechanisms responsible for muscle regeneration. In this review, focus will be given to the critical roles of satellite cells and macrophages during muscle regeneration. In addition, the satellite cell responses to exercise are also discussed.

- 著者

- Norio Motohashi Matthew S. Alexander Louis M. Kunkel

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.151-154, 2012-05-25 (Released:2012-08-22)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 2

Skeletal muscle is the most abundant tissue in the mammalian body and is composed of multinucleated fibers that contract to generate force and movement. In addition, skeletal muscle has the ability to regenerate following severe damage by exercise, toxins or disease. Regeneration is possible because of the presence of mononucleated precursor cells called satellite cells. After injury, satellite cells are activated, proliferate, and fuse with the damaged fibers or fuse together to form new myofibers. A fraction of satellite cells self-renew and behave as muscle stem cells. Although satellite cells are the main players in muscle regeneration, a number of other cell types are also recruited to form new fibers or to modulate the behavior of satellite cells. Here we present an overview of current knowledge of regeneration focusing on muscle satellite cells and other stem cells and discussing promising stem cell therapy for diseases such as muscular dystrophy.