- 著者

- Yuichi J. Shimada Takeshi Yamashita Yukihiro Koretsune Tetsuya Kimura Kenji Abe Shunichi Sasaki Michele Mercuri Christian T. Ruff Robert P. Giugliano

- 出版者

- 日本循環器学会

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-15-0574, (Released:2015-10-09)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 6 31

Background:In 21,105 patients with atrial fibrillation in the ENGAGE AF-TIMI 48 trial, edoxaban was non-inferior to warfarin in preventing thromboembolic events while reducing bleeding. We compared results in Japan with the rest of East Asia (EA), including China, Korea, and Taiwan.Methods and Results:We compared baseline characteristics, time-in-therapeutic range (TTR) for warfarin, and outcomes (efficacy: stroke or systemic embolic events [SEE], safety: major bleeding). Interaction P values were used to assess for effect modification of treatment (higher-dose edoxaban [HDE, 60 mg/30 mg] vs. warfarin; lower-dose edoxaban [LDE, 30 mg/15 mg] vs. warfarin) by region with adjustments for baseline characteristics. Fewer patients in Japan (n=1,010) were female, taking aspirin or amiodarone, naïve to warfarin (P<0.001 for each), had a history of stroke or transient ischemic attack (P=0.02), and more patients needed dose reduction (P<0.001) compared with EA (n=933). The mean TTR was higher in Japan (70% vs. 56%, P<0.001). Evidence for statistical interactions was observed for HDE vs. warfarin by region for stroke/SEE (adjusted P-int=0.052) and major bleeding (adjusted P-int=0.048) with greater relative efficacy and safety with HDE in EA compared with Japan. No interactions were observed for LDE vs. warfarin after adjustment.Conclusions:HDE had a greater relative efficacy and safety in EA compared with Japan that was only partially explained by differences in baseline characteristics and TTR.

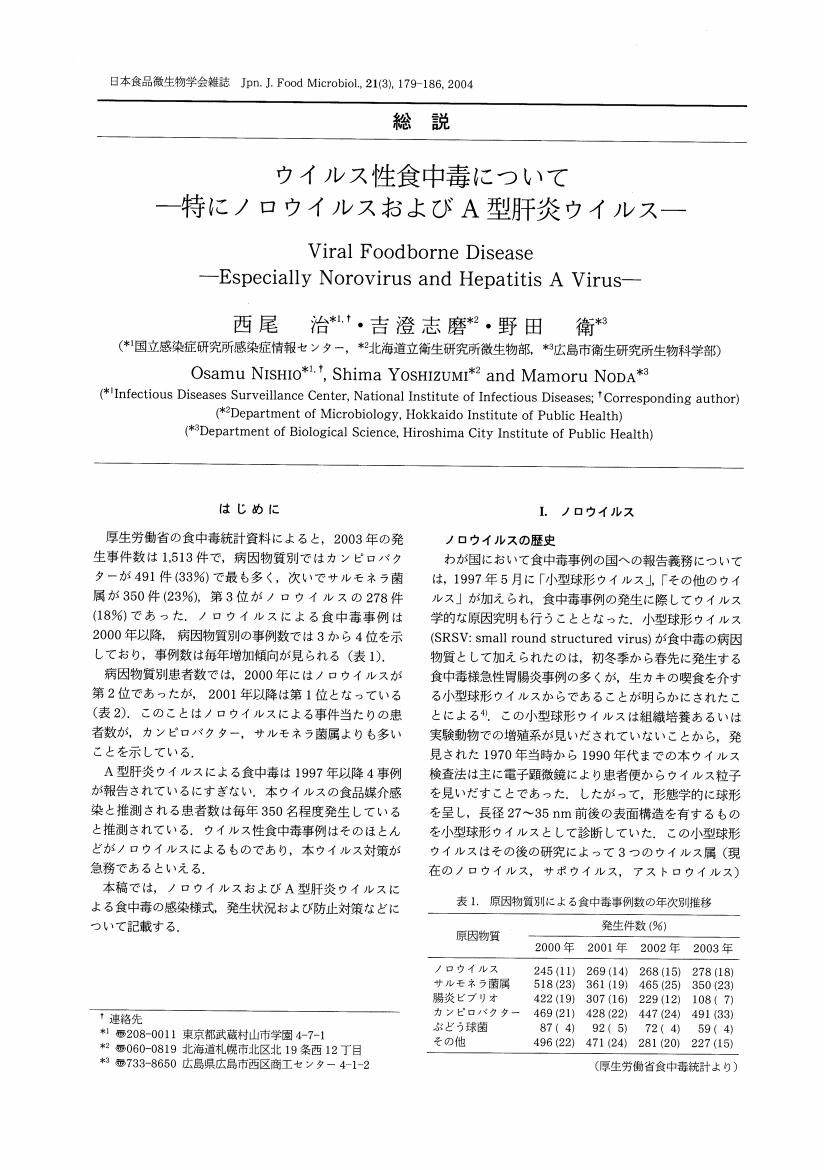

1 0 0 0 OA ウイルス性食中毒について

- 著者

- 西尾 治 吉澄 志磨 野田 衛

- 出版者

- 日本食品微生物学会

- 雑誌

- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.179-186, 2004-10-15 (Released:2010-07-12)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 小眼球症例の白内障手術

- 著者

- 永本 敏之

- 出版者

- 日本白内障学会

- 雑誌

- 日本白内障学会誌 (ISSN:09154302)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.49-51, 2014 (Released:2014-11-14)

- 参考文献数

- 21

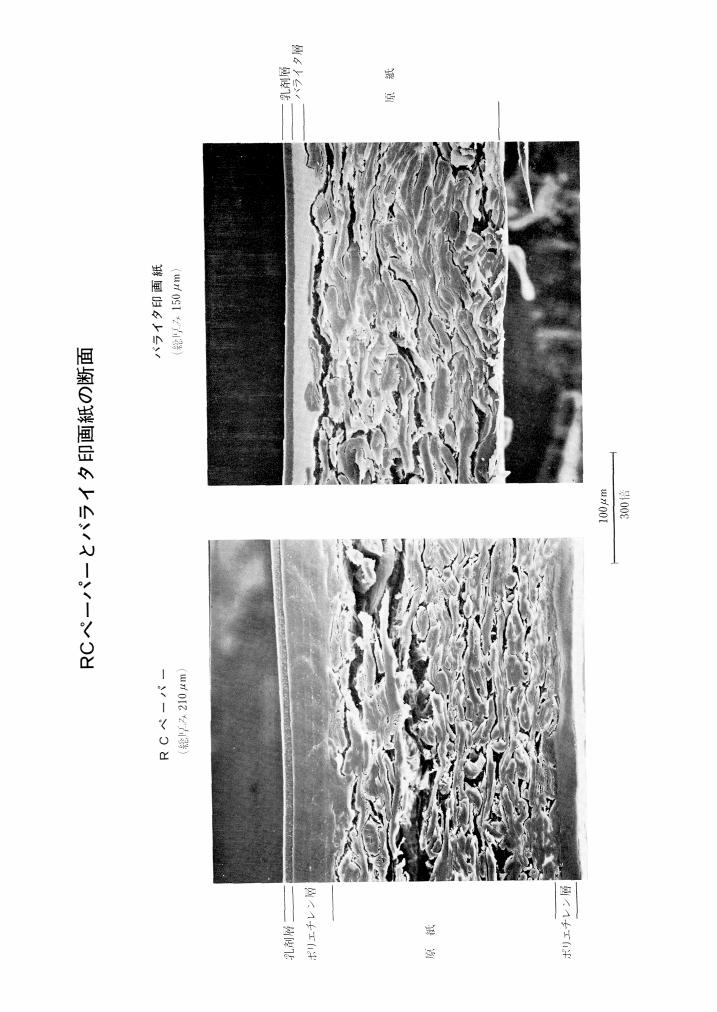

1 0 0 0 OA RCペーパーとバライタ印画紙のの断面

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.251-251, 1982-08-28 (Released:2011-08-11)

1 0 0 0 OA 「毬もち」の考察

- 著者

- 岡野 節子 堀田 千津子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.429-432, 2004-11-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 16

三重県を中心に滋賀県,愛知県など「毬もち」について聞き取り調査および文献収集を行った結果,次の回答が得られた. 1)餅の語源は4分類することができる. 2)餅の上面につけてある米粒の状態は4分類することができる. 3)形状は円形が最も多く,はまぐり形,扁平丸形,おひなさま形に分類される. 4)全国の分布は日本の中央の地域に多く広がっている.

1 0 0 0 OA 国立科学博物館とキノコ多様性プロジェクト

- 著者

- 保坂 健太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.9, pp.627-631, 2014-09-01 (Released:2015-09-01)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 OA 患者中心の情報管理とそれを可能にする新しいインフォームドコンセント

- 著者

- 森田 瑞樹

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.3-11, 2014-04-01 (Released:2014-04-01)

- 参考文献数

- 36

遺伝情報をはじめとした私たちの医療・健康情報は,利活用することで個人および公共の双方にとって利益をもたらすものであると同時に,機微性の高い情報でありその扱いには慎重さが求められる。そのため,それらは医療機関や研究機関において厳重に管理されている。しかし近年,医療・健康情報を取り巻く状況には大きな変化が起こっており,新しい考え方が必要である。これはまた,患者や一般市民が自分自身の個人情報をコントロールできる範囲を広げ,同時に,患者や一般市民による医学研究への関与を深める可能性を秘めている。こうした状況の変化を踏まえつつ,ダイナミックコンセントと呼ばれる比較的新しいインフォームドコンセントの方法を中心に,患者・一般市民による医療・健康情報の管理について概観する。

1 0 0 0 OA 低周波数域を用いた振動切削加工技術に関する研究

- 著者

- 雪永 敏志 杉原 達哉 廣瀬 研二 榎本 俊之

- 出版者

- 社団法人 砥粒加工学会

- 雑誌

- 砥粒加工学会誌 (ISSN:09142703)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.116-121, 2013-02-01 (Released:2013-09-18)

- 参考文献数

- 11

被削材と工具とが連続的に接触する旋盤加工においては,加工中に工具-切りくずの界面へ切削液を供給することが困難であるため,工具へ高い熱的・機械的負荷が加わる.さらに旋盤加工で排出される繋がった切りくずは,被削材や工作機械・工具へ絡み付くことが問題となっており,自動運転を実現する上での妨げとなっている.そこで,本研究ではこのような現状を打破することを目的に,工具へ低周波数域の振動を付与し加工を行うという,低周波振動切削加工に関する検討を行っている.ここで,低周波振動切削加工では1振動中における加工時間および工具離脱時間が,加工能率・加工特性に大きな影響を与える.そこで,切りくずの凝着が大きな問題となっているアルミニウム合金の旋盤加工に対してNCプログラムにより工具への低周波振動の付与を行い,その基本的な加工特性を評価するとともに,1振動あたりの切削距離と工具への切りくず凝着量の関係を明らかにした.また,得られた結果を基に振動切削における切削液の効果に関する検討を行い,微細な3次元周期構造を表面に有する切削工具を本手法に適用した結果,より加工能率の高い振動条件下においても切りくず凝着を著しく抑制できることを示した.

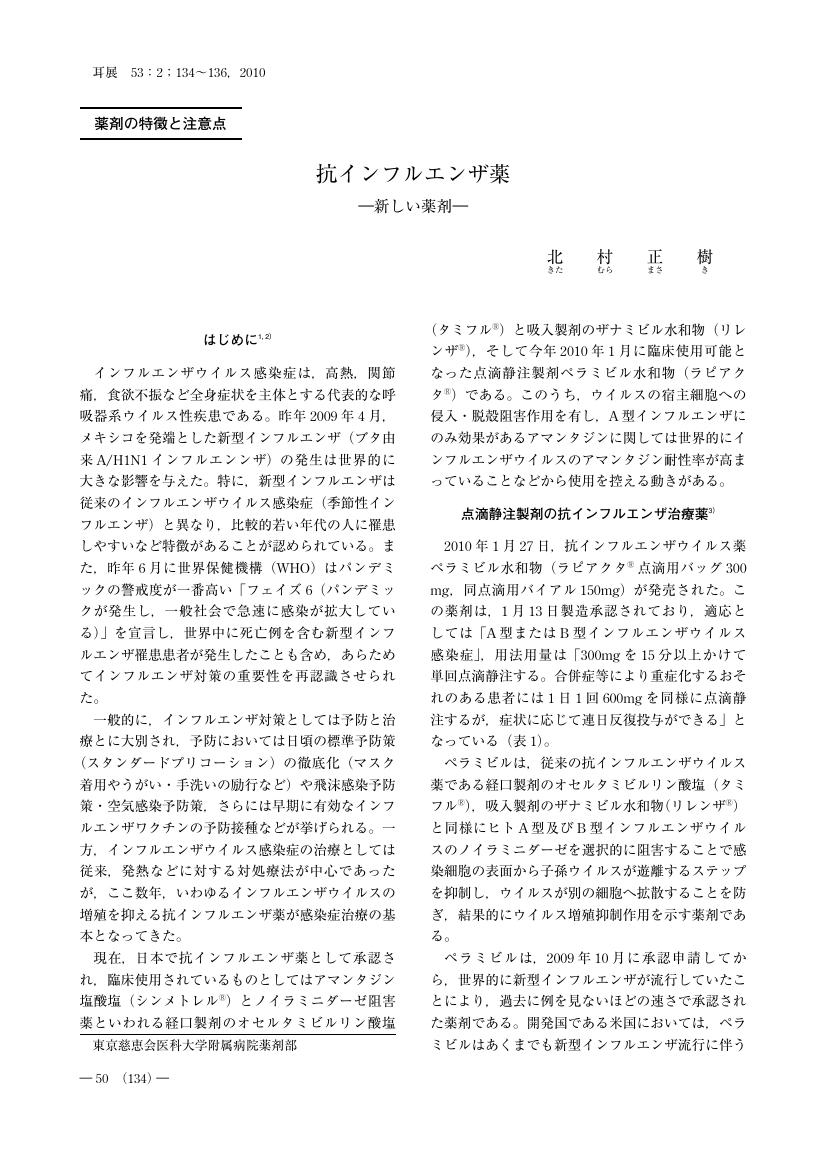

1 0 0 0 OA 抗インフルエンザ薬 —新しい薬剤—

- 著者

- 北村 正樹

- 出版者

- 耳鼻咽喉科展望会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.134-136, 2010 (Released:2011-04-15)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 静脈貯血槽の気泡捕捉性能の検討

- 著者

- 田高 朋宏 稲葉 敦彦 三浦 吉晴 榛沢 和彦 森下 篤 北村 昌也 小柳 仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本体外循環技術医学会

- 雑誌

- 体外循環技術 (ISSN:09122664)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.71-73, 2004-03-01 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

経頭蓋超音波検査(TCD)では脳動脈内の気泡,血栓などの微小栓子がHigh Intensity Transient Signals(HITS)として検出することが可能である。CPB中に脱血回路から空気が混入した症例で,脳動脈内でHITSが多数検出され,術後の覚醒遅延や痙攣などの合併症を経験した。今回,TCDを用いて3種類の静脈貯血槽(VR)の気泡捕捉能力を検討したので報告する。3種類のVRを用いて模擬回路を作製し,静脈回路に設けた空気の注入口から1mLの空気を注入し,VR出口,人工肺出口,動脈Filter出口にてHITSの検出を行った。灌流液には豚血を用い,灌流温36℃,灌流量は4L/minとした。3種類のVRから出る気泡数に有意差は認められなかったが,気泡径はVRのFilterサイズが150μmのA-VRから流出する気泡径が大きい傾向にあった。人工肺前後では気泡数に有意差が認められたが,動脈Filter前後では有意差が認められず,10μm以下のマイクロバブルみら捕捉はできないことが示唆された。マイクロバブルの捕捉には人工肺のほかにVRの除泡能が大きく関与することが示唆された。

1 0 0 0 OA 歩行補助ロボットにおける歩幅予測制御のためのヒューマンインタフエース

- 著者

- 香川 高弘 宇野 洋二 神谷 俊光 河村 耕造

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.11, pp.886-895, 2008-11-30 (Released:2013-02-25)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1 1

A legged locomotor device for paraplegics have been attempted to improve their ADL (Activity of Daily living) and to prevent some complications. A stride control of the system based on the user's intension is important to coordinate the voluntary movements of the user and the assisted movements of the paralyzed legs. In this paper, we propose a human interface with a walker to control the stride length of a legged locomotor device. Assuming that an intended stride is equal to a distance of the preceding movement of the walker, we developed a human interface estimating the movement distance of the walker, where the distance is calculated by polynomial fitting for the acceleration of the movement. In order to evaluate the performance of the proposed human interface, we carried out the experiments for simultaneous measurements of the distance of the walker and the acceleration signal. In this paper, we report the following results;(1) consistency of a stride length and the preceding movement distance of the walker,(2) estimation accuracy by polynomial fitting method, and (3) feasibility of the adjustment of stride length using the proposed method. These results suggest that the proposed human interface is effective to adjust the stride length of a legged locomotor device.

1 0 0 0 OA 北海道におけるクロジの営巣初記録

- 著者

- 藤巻 裕蔵 樋川 宗雄

- 出版者

- Yamashina Institute for Ornitology

- 雑誌

- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1-2, pp.172-177, 1978-03-31 (Released:2008-11-10)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2 2

旭川市東旭川町瑞穂で森林性鳥類の調査法の研究中にクロジの営巣を確認した。調査地は標高500m,面積140haほどの針広混交の天然林中に設けられた23haの区画である。ここではエゾマツ,トドマツの針葉樹が40%,シナ,カツラ,イタヤ,オヒョウなどの広葉樹が60%を占める。調査地の中央を流れる沢を境に南側では林床植物がシダ類,ヤマアジサイなどでそれほど密ではないが,北側ではクマイザサが密生している部分が多い。クロジは調査地内で2~4つがいで生息し,主として北側のクマイザサの密生地にいた。このうち一つがいの巣を1976年7月8日に確認した。巣は高さ130cmのトドマツの幼木上部,地上90cmのところにあり,巣内には4卵があった。その後7月20日に巣内に巣立ちまじかのひなを見たが,翌日にはひなは巣立っていた。このほか調査地内で7月6日に雄1羽と幼鳥3羽の群が観察された。北海道でクロジは,春と秋の渡り時期に平地の森林で見られる。繁殖期には北海道南部以外の地方では標高200~1300mの主として針広混交林でかなり普通に見られる。

1 0 0 0 OA ネットワーク分析:マーケティングリサーチへの応用可能性

- 著者

- 和泉 利隆

- 出版者

- 日本行動計量学会

- 雑誌

- 行動計量学 (ISSN:03855481)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.103-112, 2014 (Released:2015-07-23)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

Network analysis is a method which explains an actor’s action and result from the network which surrounds the actor. Although network analysis is getting a result with many fields, practical use on marketing research is behind. The factor is because it is ambiguous how various network indices should be interpreted and utilized in marketing research. In this paper, summarizing network analysis indices, models, and previous works, the application possibility in marketing research is viewed by showing some examples of analysis in consideration of the above-mentioned factor.

1 0 0 0 OA 3-スルホレンを利用するジエン構築とその応用

- 著者

- 山田 幸子 高山 浩明

- 出版者

- 社団法人 有機合成化学協会

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.9, pp.893-908, 1988-09-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 76

- 被引用文献数

- 7 8

Recent advances in the chemistry of 3- sulfolene, 2, 5- dihydrothiophene 1, 1-dioxide, are reviewed from a view point of diene synthesis. Reaction of 3- sulfolene α- carbanion generated under a variety of basic conditions with various electrophiles followed by a stereoselective desulfonylation provides a new method for synthesizing (E) -, (E, Z) -, and (E, E) -conjugated dienes with extremely high stereoselectivity. The method is applied to the syntheses of various natural products having a conjugated diene structure. 3-Sulfolenes are used as masked dienes in the syntheses of cyclic compounds including natural products via inter- and intramolecular Diels-Alder reactions. Some other developments of the chemistry of 3-sulfolenes and its benzo analogs, benzo [c] -1, 3-dihydrothiophene 2, 2-dioxides, are briefly reviewed.

1 0 0 0 OA 東北地方太平洋沖地震の液状化地域における戸建住宅の基礎の被害

- 著者

- 金 哲鎬 藤井 衛 品川 恭一 伊集院 博 高田 徹 松下 克也 小川 正宏

- 出版者

- 公益社団法人 地盤工学会

- 雑誌

- 地盤工学ジャーナル (ISSN:18806341)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.195-205, 2012 (Released:2012-03-28)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 4 2 3

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により,戸建住宅における地盤の液状化に対する対策工法の必要性が社会的に高まりつつある。本論文では,これからの液状化対策のために,液状化の被害を受けた戸建住宅の宅地地盤に焦点を絞り,86地点のスウェーデン式サウンディング試験や三成分コーン(CPT)試験結果をもとに既存の液状化評価手法の検証を行った。また,160件の液状化被害を受けた事例をもとに,地盤補強を実施した戸建住宅の傾斜の状況や傾斜角と補修方法との関連性を整理した。以上の結果をもとに,液状化が生ずるような地盤における適切な地盤補強工法についてその設計の考え方を示した。

- 著者

- 田村 瑞枝 山本 貴嗣 石井 太郎 萩原 徹 斎藤 正樹 服部 研吾 久山 泰 宮本 博文 小田中 佳子 加藤 洋司 新谷 和夫 松井 浩 杉下 靖郎 小田 福美

- 出版者

- 公益社団法人 日本人間ドック学会

- 雑誌

- 健康医学 (ISSN:09140328)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.249-253, 2001-11-30 (Released:2012-08-27)

- 参考文献数

- 13

無症状の人間ドック受診者242人を対象に,尿中抗Helicobacter pylori抗体(ウリネリザ)を測定し血中抗体法と比較したところ,良好な一致率であった。内視鏡的検査を基準とした場合,ウリネリザの診断能は血中抗体法とほぼ同等であった。またウリネリザ陽性群では陰性群と比較して,上部消化管の有所見率が高い傾向が認められ,上部消化管のスクリーニングの一法として有用である可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA ヘリコバクター-ピロリの診断と治療

- 著者

- 三輪 洋人 佐藤 信紘

- 出版者

- 順天堂医学会

- 雑誌

- 順天堂医学 (ISSN:00226769)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.293-303, 2001-01-20 (Released:2014-11-12)

- 参考文献数

- 49

最近ヘリコバクター-ピロリ (以下H. pylori) の臨床的意義が明らかにされ, 最近胃疾患の治療が根底から変わりつつある. 除菌の対象に関しては, 今後のさらなる議論が必要であるが, 実際のH. pylori感染症に対する臨床的対応はそれほど困難なものではなく, H. pylori感染症をいかに診断し, そしてどのように治療するかに集約される. H. pylloriの診断法には大きく分けて, 内視鏡を用いる侵襲的診断法と内視鏡を用いない非侵襲的診断法がある. 非侵襲的診断法のうち, 13C尿素呼気テストは最も診断精度に優れた方法のひとつであるとされる. また, その優れた診断精度から除菌治療後の治癒判定にも積極的に用いられている. 血清診断キットは欧米からの輸入キットがほとんどであるが, 近年このキットを日本人にも用いると, その診断率が欧米での成績よりかなり劣ることが明らかとなり, 本邦独自での血清抗体の開発が待たれる. 最近尿を用いたIgG抗体検出キットが開発されたが, 従来の血清抗体測定法以上に良好な診断率が報告された. また, 便中H. pylori抗原測定法も実用化され, その信頼性に対しても検討もすすんできた. 除菌療法の世界の主流はプロトンポンプ阻害剤 (PPI) と抗菌剤2剤を用いた新3剤療法である. 欧米では除菌治療レジメに関して多くの論文が出されているが, これら欧米人で用いられる治療法が日本人でも有効かどうかについては新たな検証が必要である. われわれの多数例の検討では, 現在の日本における最適な治療法はPPIの2倍量 (1日2錠) にアモキシシリン1500mg, クラリスロマイシン400mgを組み合わせて7日間服用するPPI/AC療法であると考えている. 副作用は下痢や口腔内症状が主であるが, ほとんどは軽微で服薬率に影響を与えることは少なく, 安全な治療法でもある. H. pylori感染症の診断と治療は常に進歩しているが, 新しい方法や知識をいち早く取り入れ, そしてそれらの限界を見極めながら安全に効率よくH. pylori感染症の診断と除菌治療を行っていくことが肝要である.

1 0 0 0 OA 「インフルエンザ」菌株相互ノ免疫學的關係ニ就テ

- 著者

- 飯塚 里恵子

- 出版者

- 日本村落研究学会

- 雑誌

- 村落社会研究ジャーナル (ISSN:18824560)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.56-57, 2008 (Released:2012-11-19)