1 0 0 0 OA Dublin Coreについて 第2回

- 著者

- 杉本 重雄

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.5, pp.321-335, 2002 (Released:2002-08-01)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

本稿はDublin Coreに関する2回の連載記事の2回目である。本稿ではDublin Coreをより深く理解することを目的として,コアメタデータの役割,Warwick Framework,限定子の基本概念とダムダウン原則,エレメントセットとアプリケーションプロファイルなど,Dublin Coreの背景にある重要でかつ基本的な概念について述べる。その後,Web上のメタデータ記述の枠組みであるResource Description Framework(RDF),Dublin Core Metadata Initiative(DCMI)の構成について解説する。最後に,これまでの経験と理解に基づき,Dublin Coreの今後に関する考察を述べる。

1 0 0 0 OA 世界の結核・日本の結核

- 著者

- 石川 信克

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- Journal of Nippon Medical School (ISSN:13454676)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.5, pp.367-370, 2000 (Released:2001-11-15)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 2

1 0 0 0 OA 年越し派遣村村民の健康

- 著者

- 鶴ヶ野 しのぶ 井上 まり子 中坪 直樹 大井 洋 矢野 栄二

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.15-18, 2009 (Released:2009-04-10)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 3

年越し派遣村村民の健康:鶴ヶ野しのぶほか.帝京大学医学部衛生学公衆衛生学―わが国では雇用の流動化が進行している.2008年からの世界的不況により,2009年には派遣労働者をはじめとする非正規雇用者の大量解雇が予測されている.海外の先行研究では,不安定な雇用形態そのものが健康に影響する可能性が示唆されている.2008年の年末,職と住まいを失った労働者の緊急の避難所として「年越し派遣村」が東京に設営された.我々は2009年1月8~10日に東京都福祉保健局が行った健康相談及び健康診断に参加したが,そこでみられた村民の健康状況について報告する.健康相談に訪れた村民は89名であった(平均年齢48歳).身体症状としては多い順に,呼吸器症状(咳43%,痰36%),微熱(16.9%),筋骨格系症状(13.5%),皮膚症状(5.6%),消化器症状(3.4%),神経症状(3.4%)その他で,不安や不眠などの精神症状(10.1%)もみられた.個別の相談では,自覚症状があっても医療機関の受診が困難であったり治療が中断されているケースが多かった.また,1年以内に健康診断を受診した村民は23.8%(84名中)にとどまっていた.非正規雇用者の健康問題については十分認識されていないが,注目していく必要がある. (産衛誌2009; 51: 15-18)

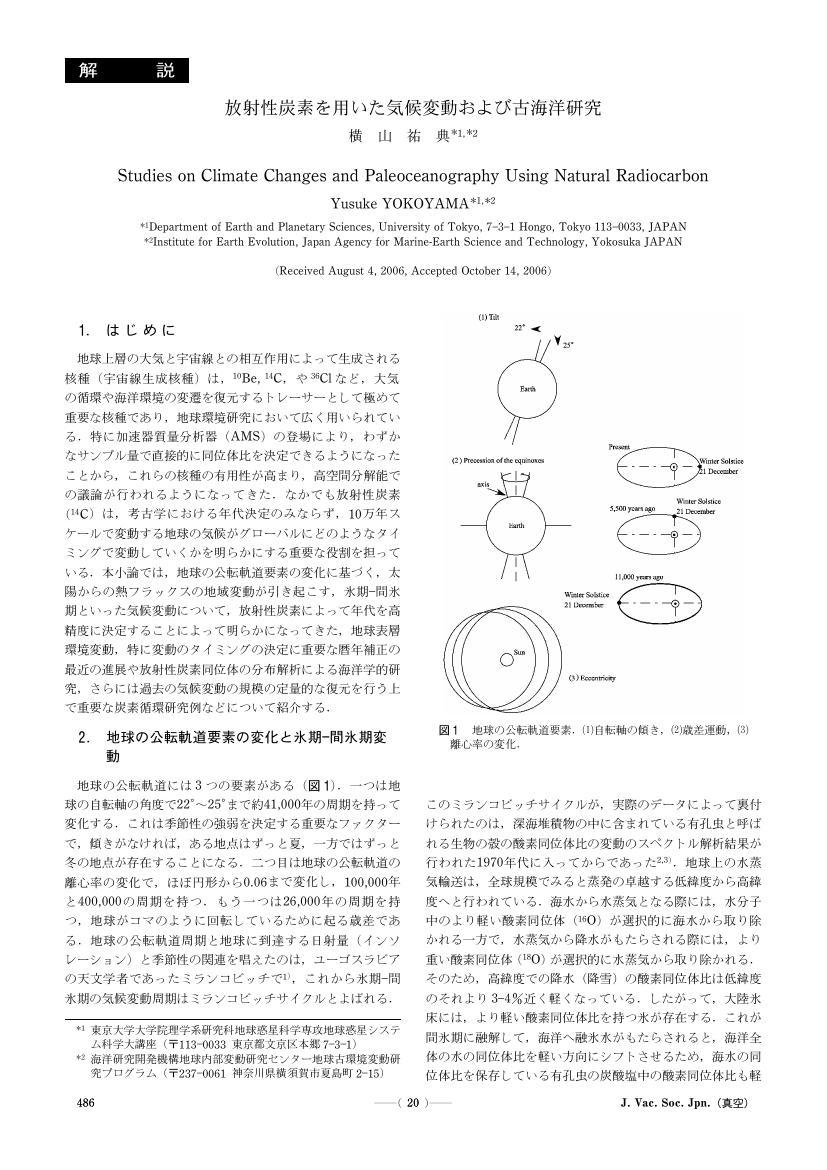

1 0 0 0 OA 放射性炭素を用いた気候変動および古海洋研究

- 著者

- 横山 祐典

- 出版者

- 一般社団法人 日本真空学会

- 雑誌

- 真空 (ISSN:05598516)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.7, pp.486-493, 2007 (Released:2008-01-01)

- 参考文献数

- 66

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 運動機能について

- 著者

- 武田 克彦

- 出版者

- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)

- 雑誌

- 失語症研究 (ISSN:02859513)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.163-169, 1999 (Released:2006-04-25)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 2

高度の空間分解能を利用した functional MRI などの脳機能マッピングの手法を用いて,運動のしくみを解明しようとしたいくつかの研究を紹介した。手の運動に関しては中心前回内の precentral knob と呼ばれる領域が重要であると述べた報告,舌の運動については両側の中心前回下部の関与を認めた報告を紹介した。運動のイメージ課題において運動前野や一次運動野での賦活を認めた研究に触れた。従来補足運動野 (SMA) とされていた領域は,より吻側に位置する pre SMA と尾側に位置する SMA proper とに分かれるとされ注目されている。 pre SMA の働きはまだ不明だが,外的刺激による運動の選択に関与するなどいくつかの考え方が提唱されている。今後のfMRIを用いた研究について,運動を行う際に脳内のいくつかの領域がどの順番で賦活されるのかという問題,運動麻痺の回復やリハビリの効果判定などにおいて fMRI の果たす役割が大きいことが期待されることを述べた。

1 0 0 0 OA 計量書誌学を用いた新たな評価の取り組み JSTと海外研究資金配分機関の研究成果の比較

- 著者

- 正木 法雄 近藤 績 星 潤一 島田 昌 鴨野 則昭

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.9, pp.543-549, 2009 (Released:2009-12-01)

- 参考文献数

- 4

科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業では,平成20年度自己評価にあたり,海外の研究資金配分機関の研究成果との比較を行った。当事業の運営方法の特徴を考慮した条件設定のもと,比較対象となる研究課題の研究成果の一つである論文を抽出し,課題あたりの被引用数,課題あたりの被引用数上位1%の論文数という2つの指標を用い,比較を行った。本稿では,比較評価を行うにあたっての要点,手法・指標,その結果について紹介する。

1 0 0 0 OA 局所刺激性試験代替法の開発と応用

- 著者

- 岡本 裕子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.6, pp.350-357, 2005 (Released:2005-08-01)

- 参考文献数

- 38

化学物質の安全性評価には動物実験が不可欠であり,その膨大な動物実験データを基に現在の化学物質のリスク評価は成立している.一方,1960年代にイギリスで発生した動物愛護の考え方は,その後,環境問題と連動し,社会問題のひとつとして大きくとりあげられ,EUでは,化粧品に対する動物実験の禁止が施行されるに至っている.またOECDでも化学物質の評価へのin vitro試験法ガイドラインの受け入れがなされている.これらは,経済,貿易に関する国際ハーモナイゼーションの観点から社会科学的に重要な課題である.このような社会的背景から,ここ10数年の間,日本でも動物実験代替法の開発が開始され,産官学の協力で厚生労働科学研究を中心に代替法の開発評価研究に取り組んでいる.安全性評価に対する代替法は,Russellらが定義した3Rの原則(Replacement:置換,Reduction:削減,Refinement:試験法の洗練)の考え方をもとに評価されている.特に,動物実験代替法は,それを用いてヒトへの安全性を評価する試験法であることから,通常の生体機能評価に用いられているin vitro試験法とは異なり,試験法としての有用性の確認に加えて,バリデーションによる試験法の再現性確認や倫理性,経済性,国際性,技術的一般性についても考慮して開発される必要がある.現在,完全に置き換えられると認証された代替試験法は存在していない.毒性試験の代替法の困難さは,invitro 試験法は毒性の有無の識別は可能であっても,動物において評価可能な用量.反応関係の確認が期待できない点にある.したがって,毒性の有無の識別を利用したスクリーニング法としての利用にとどまることが多い.しかし,ヨーロッパでの動物実験禁止という現実問題をクリアするため,社会科学的な観点から,実際的な取り組みとして代替法を組み込んだ安全性評価試験体系を構築していくことが必要と考えている.ここでは,現在代替法開発が進んでいる局所刺激性試験法である眼刺激性試験法および光毒性試験法について,その開発と応用について述べる.

1 0 0 0 OA OECDガイドラインにおける動物福祉

- 著者

- 小野 宏

- 出版者

- 日本環境変異原学会

- 雑誌

- 環境変異原研究 (ISSN:09100865)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.133-137, 2005 (Released:2005-12-26)

- 参考文献数

- 5

The OECD established the Guidelines for Testing of Chemicals in 1981, which is the basis of the mutual acceptance of data (MAD) system among the member countries to prevent unnecessary repetition of toxicity tests, and consequently to reduce the number of animals used. The Guidelines was soon subjected to revision from the viewpoint of animal welfare besides its periodical updating with the state-of-art in the toxicological sciences. Revision of the Test Guidelines is in progress according to the 3Rs principle, reduction, refinement and replacement. The acute toxicity test and the skin and eye irritation/corrosion tests were assumed to be the most problematic ones among the animal tests in animal welfare aspect. Three different test methods have been adopted for the alternative to acute oral toxicity test (Test Guideline (TG) 401), namely, the fixed dose procedure (TG420), acute toxic class method (TG423) and up-and-down procedure (TG425), and the reduction of animals was accomplished. Then the traditional acute oral toxicity test (TG401) has been deleted from the Guidelines. Procedures for irritation/corrosion tests for skin (TG404) and eye (TG405) were reorganized into tier-test system in order to prevent any corrosion or strong irritation to take place. The tier system consists of survey of toxicities of the test chemical, structure-activity relationship, pH, and testing with in vitro methods. Moreover, at the final tier animal testing should proceed by one animal. Three kinds of in vitro corrosivity tests have been adopted in the Guidelines.

- 著者

- 平井 昭彦 金子 誠二 仲真 晶子 石崎 直人 小田桐 恵 甲斐 明美 貞升 健志 新開 敬行 矢野 一好 諸角 聖

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.86-92, 2005-06-25 (Released:2009-01-21)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 8 8

PCR法により市販牛乳244検体のCoxiella burnetii 汚染状況調査を行った結果,131検体(53.7%)からC. burnetii 遺伝子が検出された.このうち22検体についてマウスによる菌分離を試みたがすべて陰性であった.次にPCR法による鶏卵中のC. burnetii 検査法の検討を行った.卵黄に1 mol/L NaCl加phosphate bufferを等量加え,ホモジナイズ後遠心することで多量のタンパク質や脂質を除去できC. burnetii を沈渣中へ集菌することができた.SDSで消化後NaI法によりDNAを抽出しPCR法でcom1 遺伝子を確認した.本法のC. burnetii 検出感度は3.2×101個/卵黄1 gであった.本法により市販鶏卵200検体を調べたが,C. burnetii は検出されなかった.

1 0 0 0 OA 地域循環型バイオマスエネルギーによる自動車用エネルギー代替の可能性

- 著者

- 野口 良造 小山 瑞樹

- 出版者

- 農業情報学会

- 雑誌

- 農業情報研究 (ISSN:09169482)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.142-151, 2009 (Released:2009-10-01)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1 1

地域社会を対象にした,バイオマスエネルギーによる自動車用エネルギー代替の可能性を明らかにするために,複数のバイオマスやエネルギーを取り扱い,システムダイナミックスのプログラムへ応用可能な,エネルギーフローモデルを提案した.つぎに,栃木県を対象として,耕作放棄地を利用したバイオマス生産とEV(電気自動車)の普及を前提に,6つのシナリオを設定し,システムダイナミックスを用いたシミュレーションを行った.その結果,EVの普及率:5% / 年,EVとGV (ガソリン自動車)の燃費性能の向上:2.9% / 年,耕作放棄地の拡大:4.2% / 年,飼料米ふくひびきの生産によって,27年後に自動車用エネルギーを自給できる可能性を明らかにした.また,EVの燃費性能の向上,および新車販売台数のなかでEVの占める割合の増加が,栃木県での自動車用エネルギー自給の可能性に大きく影響を与えることが明らかとなった.

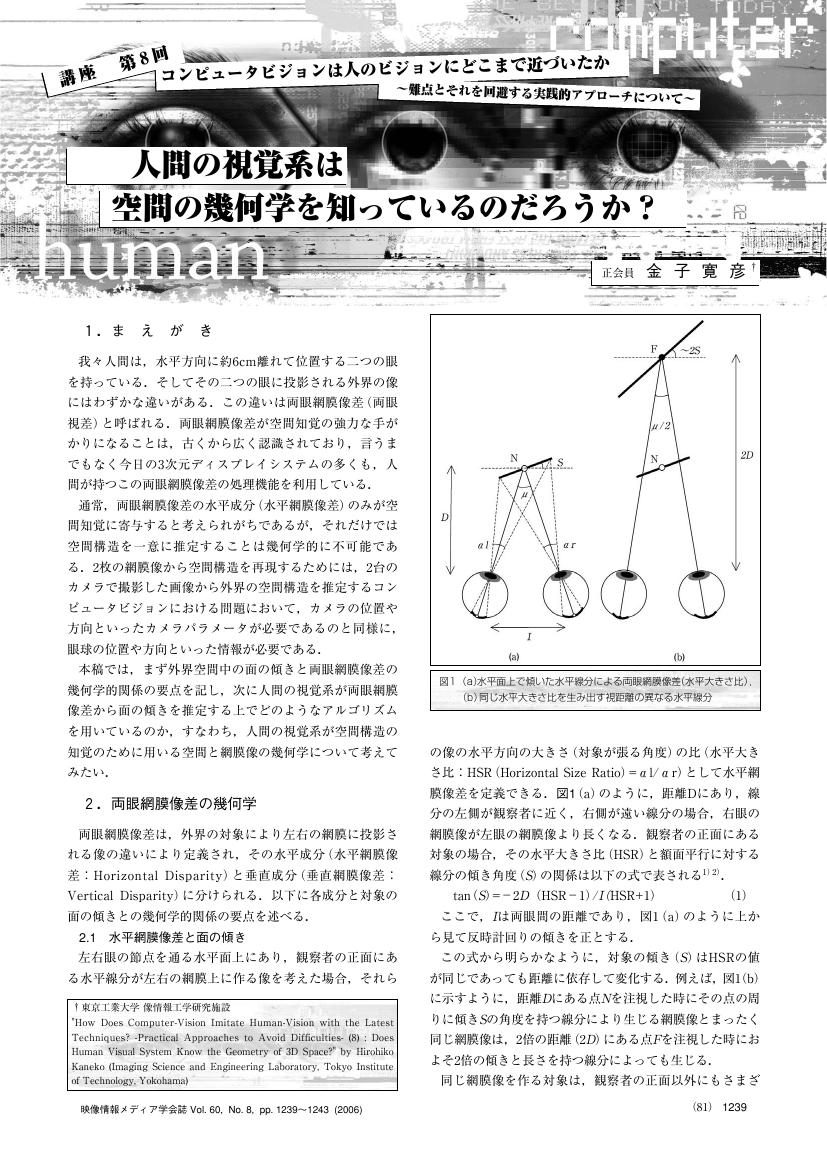

1 0 0 0 OA 人間の視覚系は空間の幾何学を知っているのだろうか?

- 著者

- 金子 寛彦

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.8, pp.1239-1243, 2006-08-01 (Released:2008-08-01)

- 参考文献数

- 24

1 0 0 0 OA “Science.gov”米国連邦政府関係機関による科学技術ポータル

- 著者

- 前田 知子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.8, pp.541-546, 2004 (Released:2004-11-01)

- 参考文献数

- 8

Science.govは,米国連邦政府の研究機関等が作成した科学技術分野の約30のデータベースや1,700以上の関連Webサイトへのポータルである。検索語の指定もしくはカテゴリーを選択する方式により,科学文献,技術レポート,特許情報,基礎データ,研究機関でのテーマ紹介などの情報へのリンク一覧が表示される。12省庁の17の研究機関や専門図書館の連携と分担により運営されており,研究者や学生から一般市民まで政府関係機関の科学技術情報にアクセスしやすくするべきである,という考え方に基づいて開設された。

1 0 0 0 OA 注射用ニューキノロン系抗菌薬メシル酸パズフロキサシンの特長と臨床的位置付け

- 著者

- 南 新三郎 服部 力三 松田 朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.2, pp.161-178, 2003 (Released:2003-07-22)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 7 7

メシル酸パズフロキサシン(PZFX:パシル点滴静注液,パズクロス注)は富山化学工業株式会社において創製され,三菱ウェルファーマ株式会社と富山化学工業株式会社で共同開発された,1-aminocyclopropyl基を有する新規な注射用ニューキノロン系抗菌薬である.PZFXは静注投与後に高い血中濃度を示しながらも,けいれん誘発作用,局所刺激作用および血圧降下作用などの注射用ニューキノロン系抗菌薬で懸念される作用が弱いことが基礎的検討で認められている.一方,PZFXはセフェム系,カルバペネム系,アミノグリコシド系抗菌薬に耐性を示す細菌に対しても強い抗菌力を示し,その強い殺菌作用により各種耐性菌での動物感染実験モデルにおいて,既存注射用セフェム系抗菌薬より優れた治療効果を示した.更に,臨床試験においても,PZFXは注射用抗菌薬の対象となる中等症以上の感染症にて,注射用セフェム系抗菌薬ceftazidime(CAZ)と同等の臨床効果と安全性を示し,加えて各科領域の前投薬無効例に対しても良好な臨床効果を示した.これらの基礎試験および臨床試験成績から,PZFXは細菌感染症治療の有用な選択肢として期待される.本総説では,PZFXの基礎的·臨床的成績を概説し,注射用抗菌薬の中におけるPZFXの臨床的位置付けについて考察する.

1 0 0 0 OA 量子化学グリッドASP

- 著者

- 西川 武志

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会

- 雑誌

- 日本化学会情報化学部会誌 (ISSN:09133747)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.31-31, 2007 (Released:2007-06-27)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- Nobuhiro HIRAI Ryuji YOSHIDA Yasushi TODOROKI Hajime OHIGASHI

- 出版者

- Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry

- 雑誌

- Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (ISSN:09168451)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.7, pp.1448-1458, 2000 (Released:2005-02-10)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 85

The biosynthetic pathways to abscisic acid (ABA) were investigated by feeding [1-13C]-D-glucose to cuttings from young tulip tree shoots and to two ABA-producing phytopathogenic fungi. 13C-NMR spectra of the ABA samples isolated showed that the carbons at 1, 5, 6, 4′, 7′ and 9′ of ABA from the tulip tree were labeled with 13C, while the carbons at 2, 4, 6, 1′, 3′, 5′, 7′, 8′ and 9′ of ABA from the fungi were labeled with 13C. The former corresponds to C-1 and -5 of isopentenyl pyrophosphate, and the latter to C-2, -4 and -5 of isopentenyl pyrophosphate. This finding reveals that ABA was biosynthesized by the non-mevalonate pathway in the plant, and by the mevalonate pathway in the fungi. 13C-Labeled β-carotene from the tulip tree showed that the positions of the labeled carbons were the same as those of ABA, being consistent with the biosynthesis of ABA via carotenoids. Lipiferolide of the tulip tree was also biosynthesized by the non-mevalonate pathway.

1 0 0 0 OA 流域環境の変化に対する上下流住民の意識

- 著者

- 長坂 晶子 柳井 清治 長坂 有 佐藤 弘和

- 出版者

- 応用生態工学会

- 雑誌

- 応用生態工学 (ISSN:13443755)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.73-84, 2006-07-25 (Released:2008-07-18)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 2 2

北海道南西部噴火湾に流入する貫気別川流域において, 流域住民が河川や沿岸域の環境変化に対してどのような認識を持っているか聞き取り調査によって把握した. さらに, コレスポンデンス分析と等質性分析を用いて, 居住地区や従事する産業形態の違いが, 濁りに対する認識にどのような影響を及ぼすのか考察した.コレスポンデンス分析の結果, 濁りの原因に対する認識は上下流で大きく異なっており, 上流の農業従事者は川の濁りを農地利用に起因するものと捉えているのに対し, 河口域の漁業従事者は河川改修や道路工事などの開発行為に起因すると捉えていることがわかった. 農業従事者をさらに5流域に分け, 川の濁りと崩壊発生との関係をどう認識しているかを等質性分析により解析したところ, 支流ごとに特徴が見られたが, 概してこの2つを一連の現象として認識していることがわかった. 「漁場環境の変化」, 「変化の要因」, 「ホタテ貝養殖環境の変化」に対する漁業従事者の認識についても等質性分析を行ったが, 回答された項目間に明瞭な対応関係は見られなかった.漁業従事者が上流の土砂供給源の実態をよく把握できていない要因としては, 自治体の違いによって情報が分断されていること, 地形条件によって土砂供給源に気付きにくいことなどが考えられた. また漁業従事者が漁場環境悪化の原因をはっきりと回答できない要因には, 海域では現実に様々な要因が複合してしまうため, 環境悪化について一対一の因果関係を見出しにくい側面もあると考えられた.今回の分析により, 流域住民が身近な環境の変化をどう捉え, 上下流の意識がいかに異なるかが浮き彫りにされた. 今後, 貫気別川ならびに沿岸河口域の環境保全策を流域レベルで計画し実施していく際には, 上下流で情報を共有するとともに, 異なる利害関係者どうしの合意形成をいかに図るかが重要であると思われた.

1 0 0 0 OA 惑星間塵の研究の現状と課題

- 著者

- 向井 正

- 出版者

- 日本エアロゾル学会

- 雑誌

- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.119-124, 2007-06-20 (Released:2007-06-20)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

We present the current status of the research for interplanetary dust particles, based on the results recently obtained by space missions for exploration of primitive bodies, i.e. Stardust and Deep-impact missions to comets, and HAYABUSA mission to asteroid. The comet missions have suggested the existence of grain materials produced in high (beyond 1,000 K) temperature region, which implies the presence of radial convection of grains in the proto-planetary nebula. On the other hand, the asteroid mission has revealed that the asteroid Itokawa has low mass density of 1.95 g/cm3, and consequently it suggests high interior porosity of about 40 %. This evidence suggests that the occurrence of catastrophic collisional disruption of mother bodies yielded the high porosity aggregates consisting of fragment debris, as well as a large amount of dust particles in interplanetary space.

1 0 0 0 OA メモリーリプレイと記憶の固定化

- 著者

- 龍野 正実

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.6, pp.368-377, 2007 (Released:2007-11-30)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 1 1

The replay of behaviorally induced multi-neuronal activity patterns during subsequent sleep or quiet waking is conjectured to play an important role in the consolidation process of certain types of memory. During the early stages of memory consolidation, the hippocampus appears to be critical; however, over time the involvement of the hippocampus decreases as the memories become gradually consolidated in the neocortex. In this article, we review how temporal spike patterns are replayed during sleep and the possible interactions of the hippocampus and neocortex through these patterns.

- 著者

- Hiromichi YOSHIKAWA Yayoi ICHIKI Keiko (DOI) SAKAKIBARA Hiroto TAMURA Masahito SUIKO

- 出版者

- Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry

- 雑誌

- Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (ISSN:09168451)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.840-846, 2002 (Released:2003-05-21)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 23

Lunularic acid (LA) inhibited not only the germination and the growth of cress and lettuce at 1 mM but also the gibberellic acid (GA3)-induced α-amylase induction in embryoless barley seeds at 120 μM, which was recognized as a specific activity of abscisic acid (ABA). Moreover LA and ABA equally inhibited the growth of Lunularia cruciata A18 strain callus at 40 and 120 μM. A computational analysis revealed that the stable conformers of LA could be superimposed on the stable ABA conformers. In addition, the antibody raised against the conjugate of C1-ABA-bovine serum albumin (ABA-BSA) reacted with LA-horse-radish peroxidase (LA-HRP) conjugate as well as ABA-HRP conjugate, apparently. These results can explain why LA has ABA-like activity in higher plants. Moreover the results suggest that LA and ABA bind to the same receptor in higher plants.

1 0 0 0 OA 地球シミュレータの利用状況と実効性能

- 著者

- 平野 哲

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.268-275, 2005 (Released:2005-08-01)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

地球シミュレータが稼動して4年目に入っている。国際的な地球環境変動の研究に寄与するのが地球シミュレータ計画の目的のひとつであったが,2004年8月末までに国内の3グループ(1グループは米国との共同研究)がIPCC(気候変動に関する政府間パネル)に,地球シミュレータを駆使した100年以上の期間にわたるシミュレーション結果を提出した。産業界との連携も行われ,自動車産業や航空機産業との共同研究も始まった。地球シミュレータのこの3年間の利用状況を報告する。スーパーコンピュータの世界ランキングは,LINPACKベンチマークを参考にしているが,実アプリケーションでの性能を必ずしも反映していないとの議論が米国にある。地球シミュレータセンターと米国の研究グループが共同で実アプリケーションによる性能比較をしているので併せて報告する。