10 0 0 0 OA 抑うつ者における思考抑制時の侵入思考と注意の焦点化方略の関係

- 著者

- 服部 陽介 川口 潤

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.3, pp.238-245, 2009 (Released:2012-03-14)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 3 4

Research has reported that depressed individuals often experience intrusive thoughts during thought suppression. We examined whether the use of an attention focusing strategy was associated with the high frequency of intrusive thoughts in depressed individuals. Thirty-two participants were asked (a) to suppress their thoughts about negative targets, (b) to suppress the same thoughts and perform a memory task at the same time,and (c) to think about anything they like. The results showed that in the suppression with memory task condition, depressed individuals did not focus their attention on the memory task, and experienced more intrusive thoughts than non-depressed individuals. These results suggest that the non-use of an attention focusing strategy is associated with a high frequency of intrusive thoughts in depressed individuals. Implications for cognitive behavioral therapy for depressed individuals are discussed.

5 0 0 0 OA エピソード科学:記憶研究の新たな視点

- 著者

- 伊藤 友一 松本 昇 小林 正法 西山 慧 三好 清文 村山 航 川口 潤

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.43-56, 2022-08-31 (Released:2022-09-23)

- 参考文献数

- 76

エピソード記憶の想起は,過去の出来事を記述的に思い出すのではなく,過去の出来事を心的に再体験する感覚を伴う.すなわち,その記憶システムは,過去のエピソードに対するメンタルタイムトラベルを担っている.メンタルタイムトラベルは未来や反実仮想のエピソードへも可能であり,記憶システムはさまざまな時間軸でエピソードを(再)構成するものとして捉え直すことができる.この視点から,記憶システムがかかわる近年の研究を概観する.伊藤はエピソード的未来思考について,松本は自伝的エピソード記憶の詳細さについて,小林は外部記憶の利用によるcognitive offloadingについて,西山は記憶の意図的な制御と忘却について,三好は主観的メタ記憶の計算論とその反実仮想との関連性について紹介する.これら話題提供の後,村山と川口による指定討論を受け,記憶研究の新たな視点と今後の展開について議論する.

4 0 0 0 OA 口腔内の慢性疼痛治療を契機に注意欠如・多動症と診断された成人の一症例

- 著者

- 萩原 綾乃 笠原 諭 髙橋 香央里 川口 潤 一戸 達也

- 出版者

- 一般社団法人 日本障害者歯科学会

- 雑誌

- 日本障害者歯科学会雑誌 (ISSN:09131663)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.325-331, 2020-10-31 (Released:2021-02-28)

- 参考文献数

- 20

成人期の発達障害は診断されないまま見過ごされているケースも存在し,就業や日常生活,周囲とのコミュニケーションに支障をきたすために生きづらさを感じている患者も多い.今回,口腔内の慢性疼痛治療のために当院に来院した患者で,診察時の様子から発達障害が疑われて精神科医への紹介を行ったところ,注意欠如・多動症(ADHD)と診断された症例を経験したので報告する.患者は50歳女性.下顎右側第二大臼歯の慢性疼痛を主訴に来院し,筋筋膜性歯痛の診断下に疼痛治療を開始した.診察室内では落ち着きがなく会話を順序立てることが困難で,破局的思考が強かった.口腔内処置時には,感覚過敏や指示の伝わりにくさも認めた.数カ月を経過しても疼痛治療への理解や協力が得られず,正確な疼痛評価も困難であったため,発達障害を疑い精神科医へ紹介した.患者はADHDと診断され,ADHD治療薬による薬物療法が開始された.現在,落ち着きのなさや会話を順序立てることの困難は徐々に改善傾向にあり,今後の疼痛治療への積極的な参加と疼痛改善が期待される.本症例のように,隠れた発達障害が治療の障害になっていることもある.適切な治療を行うためには,専門医への受診を促し,連携を図ることが重要であると示唆された.

4 0 0 0 OA プライミングの認知心理学 潜在認知・潜在記憶

- 著者

- 川口 潤

- 出版者

- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)

- 雑誌

- 失語症研究 (ISSN:02859513)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.225-229, 1995 (Released:2006-06-02)

- 参考文献数

- 12

本論文では,最近の認知心理学におけるプライミング研究について概観した。プライミング効果とは,先行刺激を処理することによって後続刺激の処理が促進されることを指すが,一般にプライミング効果と呼ばれている現象には,意味的プライミング効果と反復プライミング効果がある。意味的プライミング効果は,意味的関連のある先行刺激によってターゲット情報の処理が促進される現象であり,2刺激の時間間隔は数 10 msec から数秒以内である。一方,反復プライミング効果は,ターゲット情報と同一の先行情報によって処理が促進される現象であり,2刺激間の間隔は比較的長期間である。それぞれ,被験者が先行情報を意識的認知している場合といない場合との比較が関心を集めている。ただ,このような意識を伴わない処理 (潜在認知・潜在記憶) の測定には十分な注意が必要である。今後,認知心理学的研究と神経科学的・神経心理学的研究との連携が期待される。

- 著者

- 服部 陽介 川口 潤

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.277-280, 2014

The present study examined whether the frequency of intrusive thoughts mediates the relationship between depression and meta-cognitive beliefs about focused distraction. Participants were required to suppress their thoughts in a condition where they were able to use focused distraction. An analysis of mediation indicated that the subjective frequency of intrusive thoughts completely mediated the relation between depression and the meta-cognitive belief about the ironic effect of mental control. This result suggests that the degree of confidence in the belief about the ironic effect of mental control is influenced by the degree to which the frequency of intrusive thoughts has been affected by depression.

- 著者

- 服部 陽介 川口 潤

- 出版者

- Japan Society of Personality Psychology

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.277-280, 2014

The present study examined whether the frequency of intrusive thoughts mediates the relationship between depression and meta-cognitive beliefs about focused distraction. Participants were required to suppress their thoughts in a condition where they were able to use focused distraction. An analysis of mediation indicated that the subjective frequency of intrusive thoughts completely mediated the relation between depression and the meta-cognitive belief about the ironic effect of mental control. This result suggests that the degree of confidence in the belief about the ironic effect of mental control is influenced by the degree to which the frequency of intrusive thoughts has been affected by depression.

2 0 0 0 OA 関東地区に生息する家ネズミのリステリア保有状況

- 著者

- 井上 智 谷川 力 川口 潤二 飯田 孝 森田 千春

- 出版者

- 社団法人日本獣医学会

- 雑誌

- 日本獣医学雑誌 (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.461-463, 1992-06-15

- 被引用文献数

- 3

関東地区6か所において家ネズミの捕獲を行ないリステリアの分離を行った. 捕獲ネズミ245匹のうち池袋の110匹と横浜の9匹がクマネズミ(Rattus rattus)であり, 他の126匹はドブネズミ(Rattus norvegicus)であった. リステリア属は鹿島と池袋の各捕獲総ネズミから77.8%と24.5%という高い値で分離されたが, 千葉, 船橋, 横浜, 沼津では0.0-7.3%という低い値であった. このうち, リステリアモノサイトゲネス(Listeria monocutogenes)は, 池袋で1O.9%という高い値で分離されたが, その他の場所では殆ど分離されず, 鹿島と沼津でそれぞれ1匹のネズミから分離されたのみであった. 家ネズミからのリステリア分離は, 地区によって非常に異なる値を示し, 特に都心のビルに生息するネズミのみからL.monocytogenesが高い値で分離されたことは大変興味深い成績であった. 今後, この分離率の違いについて, ネズミの生息環境や捕獲ネズミの種差に関して検討が必要と考えられた.

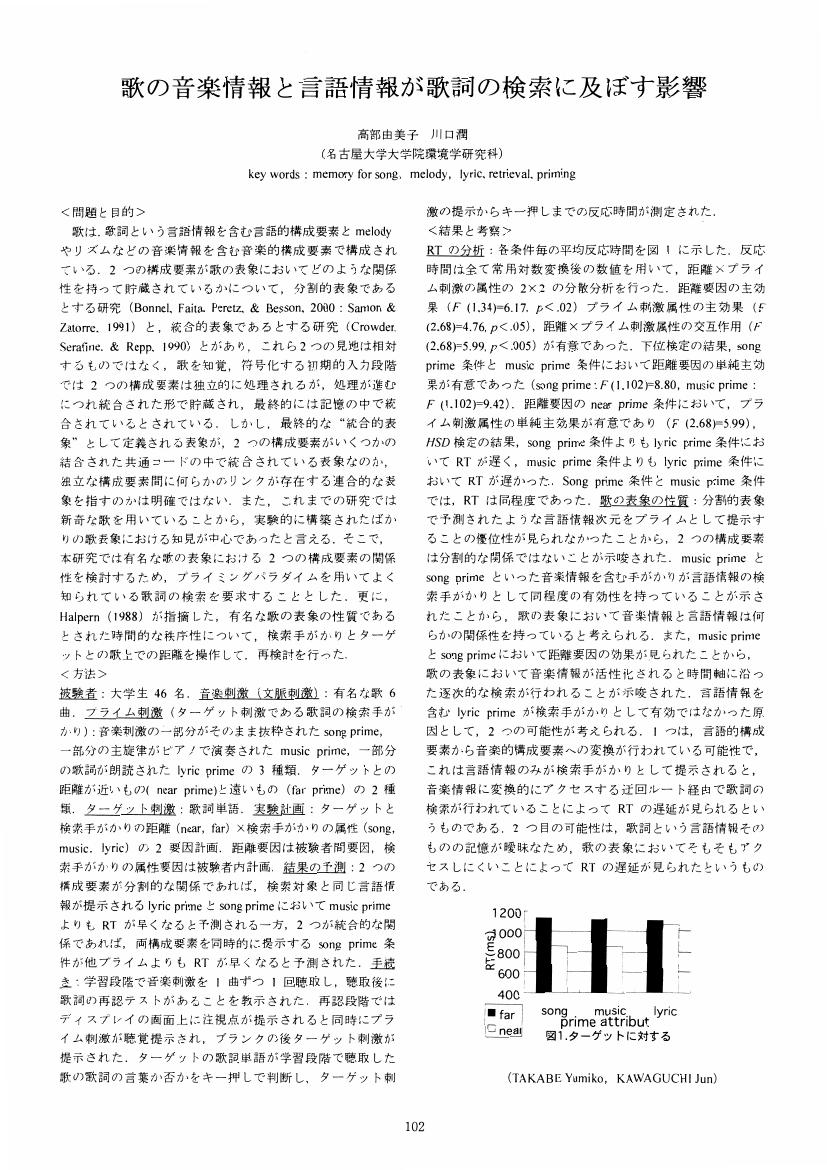

2 0 0 0 OA 歌の音楽情報と言語情報が歌詞の検索に及ぼす影響

- 著者

- 高部 由美子 川口 潤

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第2回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.084, 2004 (Released:2011-03-25)

2 0 0 0 漢字誤記研究に基づくコンピュータ手書き入力デバイスの開発

昨年度に続き本年度も今までに収集した漢字誤記のタイプ別分類(1)とその産出メカニズムの説明モデルの作成と、(2)さらなる自発書字における漢字誤記の収集を行った。さらに,(3)今までに収集した漢字誤記のデータベース作成と,(4)データベースの利用容易性の検討である。(1)については,音韻、形態、意味の3つの基本要素を中心にそれらの組み合わせから生じる音韻+形態、音韻+意味、形態+意味、音韻+形態+意味、語順、部品欠損、その他の合計10タイプに漢字誤記は分類できることが明らかとなった。このような誤記の産出は3基本要素の心内辞書での活性化によるとする認知モデルは,基本的に変更する必要を感じなかった。これは,10タイプの分類で不可能とするような新しいタイプの誤記は生じなかったためである。(2)について本年度行ったのは,(1)ベネッセ「赤ペン先生」に解答者が記載する赤ペン先生へのletterにおける誤記(この場合中学生が主な対象となる)。(2)大学生における約400名の自由記述タイプの試験答案における誤記(これは一人あたりおよそ2000文字以上の記述がある),(3)専門学校生におけるレポートおよび感想文における誤記を対象に収集した。(1)については,添削がネット上で行われる様態に変更されたために,途中で収集は断念せざるを得なかった。(3)および(4)に関しては,誤記を考慮した手書き入力デバイスへの支援ソフトに利便性の高い形式を模索中である。本研究に関連の深いものとして,書字において情動価をどの様に伝達するのかに関する実験研究を行い結果を発表した。その内容は,漢字,平かな,カタカナなど表記のタイプと活字体の種類を変数にしたもので音声言語でのプロソディに相当する機能を書字でも行っていることを立証するものであった。

1 0 0 0 マインドワンダリングに関する暗黙理論尺度日本語版の作成

- 著者

- .*服部 陽介 小林 正法 松本 昇 川口 潤

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

1 0 0 0 OA 記憶の意図的抑制が感情価の変化に及ぼす影響

- 著者

- 本間 喜子 川口 潤

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第9回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.138, 2011 (Released:2011-10-02)

意図的な記憶抑制は中央実行系の働きが介在していることが明らかになっており (Depue et al., 2007),実行系は記憶の制御だけでなく,感情制御においても重要な役割を果たしていることが示されている (Ochsner et al., 2004)。そこで,意図的な記憶抑制の制御によって感情制御が生じる可能性をThink/No-Thinkパラダイムを用いて検討した。ニュートラルとネガティブ刺激の感情価の変化を比較した結果,ニュートラル刺激では変化が認められなかったが,ネガティブ刺激ではよりネガティブ方向に変化することが示された。よって,記憶抑制の制御では感情の抑制制御は生じないといえる。しかし,本実験では記憶抑制も示されなかったため,十分に記憶の制御が作用せず,感情の低下制御がなされなかった可能性も考えられる。加えて,記憶抑制の困難さは感情制御が生じるかどうかと関連する可能性が示唆された。

- 著者

- 堀田 千絵 武井 祥平 川口 潤

- 出版者

- 人間環境学研究会

- 雑誌

- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.1_21-1_26, 2007 (Released:2009-06-22)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 3 2

Recently, Anderson & Green (2001) showed that people could forget the specific memory, using the Think/No-Think paradigm. However, precise procedure of the Think/No-Think paradigm did not clearly reported in Anderson & Green's (2001) paper. Therefore, the aim of this article was to report that our modifying new type of Think/No-Think paradigm could lead to stable memory impairment effect. The new type of the Think/No-Think paradigm consisted of (1) Memorization; (2) Memorization assessment; (3) No-Think training; (4) Think/No-Think; (5) Cued recall testing. Main modified points involved in (1), (2), (3) and (4). More concretely, first, study stimuli were changed weak related pairs into the unrelated one to reduce the ceiling effect (1). Next, Memorization was assessed by participant's saying the correct response twice in succession with respect to each cue word so that the study of cue-target for each could become equal criterion (2). Also, in the No-Think training (3) and Think/No-Think phase (4), the way of presentation of the to-be-suppressed items and a number of Think/No-Think trials were changed. In the No-Think condition, participants were asked to learn the to-be-suppressed 10 cue words before main Think/No-Think phase, instead of judging the suppression or response trials by the red (suppress) or green (respond) colors. Additionally, they must continue performing the Think/No-Think task while judging whether the presented cue word was to-be-suppressed or to-be-responded one. Finally, a number of the Think/No-Think trials were reduced from 377 to 242 trials to minimize the fatigue effect on the performance of the Think/No-Think tasks. Further, the numbers of presentations of the suppression/response trials for each were 0, 4, and 12. Based upon the revision of the above four points, two experiments (N=48) were conducted. The results of both experiments showed that the final cued recall performance of the 12 suppression condition was worse than that of the baseline condition. Consequently, the new type of the Think/No-Think paradigm could successfully lead to stable memory impairment effect.

1 0 0 0 OA 記憶を要する作業場面における指差呼称の効果的活用に関する認知心理学的検討

- 著者

- 渡辺 はま 川口 潤 中井 雄介 塚田 哲也 彦野 賢 中村 肇

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.237-243, 2005-08-15 (Released:2010-03-15)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 6 4

本研究では, プラントにおける作業を模擬した二つの実験を通して, 行為意図の遂行における事前動作の効果を検討した. 各実験にはそれぞれ40名, 20名の学部学生が参加した. 両方の実験で, 被験者は指示 (例えば“112A 開”) を与えられ, それらを覚えるよう教示された. 干渉課題に続いて, 被験者はキーボードキーを押すことで指示を遂行することが求められた. 六つの指差呼称条件 (統制条件・動作付き指差呼称条件・動作付き指差条件・呼称条件・指差呼称条件・位置確認条件) を比較した結果, 動作付き指差呼称もしくは指差呼称を伴って指示書を確認した被験者において, 優れた遂行成績が示された. これらの結果は, 作業前に作業遂行時と同様の動作を行うことが, 通常の指差呼称と同程度に, 意図した行為の優れた遂行を導くことを示唆している.

- 著者

- 小林 正法 服部 陽介 上野 泰治 川口 潤

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.4, pp.405-414, 2016 (Released:2016-10-25)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2 3

Intrusive thoughts and difficulty in controlling thoughts are common, not only for people with psychological disorders, but also for healthy people. Individual differences in thought control ability may underlie such problems. The Thought Control Ability Questionnaire (TCAQ), which consists of 25 items, was developed by Luciano et al. (2005) in order to measure individual differences in the perceived ability to control unwanted intrusive thoughts. The purpose of the present study was to develop the Japanese version of the TCAQ and evaluate its reliability and validity. We translated the English version of the TCAQ into Japanese. We also conducted confirmatory factor analysis with a one factor solution, similar to the previous study. Based on the analysis, we excluded items whose factor loadings were lower than .30, resulting in 22 items for the Japanese version of the TCAQ. The model exhibited acceptable goodness-of-fit. The Japanese version of the TCAQ also demonstrated good reliability as well as evidence of construct validity. Thus, the development of the Japanese version of the TCAQ was successful.

- 著者

- 小林 正法 服部 陽介 上野 泰治 川口 潤

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.87.15217, (Released:2016-07-09)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2 3

Intrusive thoughts and difficulty in controlling thoughts are common, not only for people with psychological disorders, but also for healthy people. Individual differences in thought control ability may underlie such problems. The Thought Control Ability Questionnaire (TCAQ), which consists of 25 items, was developed by Luciano et al. (2005) in order to measure individual differences in the perceived ability to control unwanted intrusive thoughts. The purpose of the present study was to develop the Japanese version of the TCAQ and evaluate its reliability and validity. We translated the English version of the TCAQ into Japanese. We also conducted confirmatory factor analysis with a one factor solution, similar to the previous study. Based on the analysis, we excluded items whose factor loadings were lower than .30, resulting in 22 items for the Japanese version of the TCAQ. The model exhibited acceptable goodness-of-fit. The Japanese version of the TCAQ also demonstrated good reliability as well as evidence of construct validity. Thus, the development of the Japanese version of the TCAQ was successful.

1 0 0 0 OA ノスタルジアとは何か : 記憶の心理学的研究から

- 著者

- 川口 潤 Kawaguchi Jun

- 出版者

- 名古屋大学大学院文学研究科附属日本近現代文化研究センター

- 雑誌

- JunCture : 超域的日本文化研究 (ISSN:18844766)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.54-65, 2011-03-01

Nostalgia is one of the common feelings people experience when they encounter information from their past. However, few psychological studies have been conducted on the phenomenon of nostalgia. In this article, I describe the history and definition of nostalgia, review psychological studies on nostalgia, and discuss the relationship between nostalgia and memory. Nostalgia was coined by the Swiss physician Johannes Hofer in the 17th century to refer to the psychological and physiological symptoms exhibited by Swiss mercenaries working in foreign countries. By the early 19th century, nostalgia came to be regarded as a form of melancholia or depression, and through the mid 20th century it came to be considered a psychodynamic disorder like "mentally repressive compulsive disorder." Throughout this period, nostalgia has been viewed simply as "homesickness." However, the recent concept of nostalgia has a sentimental feeling of longing for the past rather than a mental disease. Psychological studies on nostalgia have been recently launched, and they began by elucidating what the essence of nostalgic experience is, when people are nostalgic, and what the psychological significance of nostalgia is. Those studies showed chat a person recalls memories with himself/herself as protagonist during the feeling of nostalgia, and that nostalgia is triggered by negative feelings. Furthermore, nostalgia has the socio-psychological functions of bolstering social bonds, increasing self-regard, and generating positive affect. From the theoretical perspective of human memory, nostalgia is associated with the episodic memory system, which underlies remembering one's own past with a feeling of re-experience, "mental time travel" Mental time travel is a form of recall that allows people to re-experience, albeit in an attenuated form, situations previously encountered. Considering that episodic memory is thought to be a hallmark of a highly evolved memory system and uniquely human, nostalgia can also be regarded as human-specific and advantageous in the evolution of the human mind.

1 0 0 0 OA ストレスコーピングスタイルと意図的抑制の関連

- 著者

- 堀田 千絵 川口 潤

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第5回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.61, 2007 (Released:2007-10-01)

本研究は,修正Think/No-Thinkパラダイムを用いて意図的忘却と日々使用するストレスコーピング尺度得点との関連を検討することを目的とした。まず、すべての実験参加者は無関連語対を記銘した。次に,Think/No-Think段階において,手がかり語に対応する反応語を考えないようにするか,もしくは再生するかを反復して行うことが求められた(0,4,もしくは12回)。テスト段階において,手がかり語の対応語を再生するように求められた。結果は,ストレスコーピング尺度得点で抑制効果に差は見られなかった。

1 0 0 0 OA 長者久保・神子柴文化期における土器出現の14C年代・較正暦年代

- 著者

- 谷口 康浩 川口 潤

- 出版者

- Japan Association for Quaternary Research

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.6, pp.485-498, 2001-12-01 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 102

- 被引用文献数

- 2 8

日本列島東北部を中心に分布する長者久保・神子柴文化に土器が出現する.青森県大平山元I遺跡は,最古の土器を出土した遺跡の一つである.大平山元I遺跡出土土器の表面に付着していた煮炊きのコゲとみられる微量の炭化物を試料として,加速器質量分析計(AMS)による14C年代測定を行った結果,12,680±140~13,780±170yrs BPの年代値が得られた.長者久保・神子柴文化よりも相対的に新しい十和田八戸テフラのAMS14C年代が12,380±110~13,080±60yrs BPであることに照らしてもこれは妥当な年代であり,長者久保・神子柴文化期における土器出現の14C年代は13,000yrs BP以前に遡る可能性が強い.INTCAL98を使用して大平山元I遺跡の14C年代を暦年較正すると15,320~16,540cal BPとなる.これは晩氷期の年代域よりもさらに古い.土器の出現は後氷期に起こった人類技術革新の一つと説明されてきたが,極東地域では最終氷期の寒冷な環境下ですでに土器の使用が始まっていたことが確実となった.長者久保・神子柴文化期を縄文時代草創期に含めている現在の時代区分は見直しが必要である.

1 0 0 0 エピソード記憶の想起による未来の時間的概念活性化

- 著者

- 伊藤 友一 服部 陽介 川口 潤

- 出版者

- The Japanese Psychological Association

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.4, pp.340-346, 2015

The cognitive function to project oneself into the specific past or future is labeled mental time travel (MTT). MTT to the past is considered "episodic memory" and the future is termed "episodic future thinking". Remembering the past and imaging the future during MTT both draw on information stored in episodic memory: a process that enables integration of episodic information into a coherent event representation. Recent studies suggested that episodic information in past/future event representations varies with temporal distance from the present to the event. However, it is unclear whether the influence on temporal distance is actually caused by the function of episodic memory retrieval. The present study investigated the relationship between episodic memory and temporal concepts with a lexical decision task. The results indicate that remembering the past activated temporal concepts of the near future more than that of the far future. This finding suggests that the rich information derived from episodic memory modulates the subjective sense of time in episodic future thinking.