1 0 0 0 OA 逐次メンシュトキン反応機構とジメチルスルホキシドの溶媒効果

- 著者

- 土田 英俊 真田 茎 森部 和彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.7, pp.1449-1452, 1971-07-05 (Released:2011-09-02)

- 参考文献数

- 1

N, N, N', N'-テトラメチルエチレンジアミン (TED) と二塩化-p-キシリレン (XDC) の逐次メンシュトキン反応における重合速度を考察した。反応の進行につれ速度は小さくなるが, これは官能基濃度の減少, 生長鎖荷電部が末端アミノ基の窒素弧立電子対を部分的に引き寄せその求核攻撃力を弱めることにより二次反応速度定数が漸減するためと考えられる。溶媒効果を次表に示した。DMSO は ε の関連だけでは説明できない促進作用がある。これは分極している DMSOの δ+性イオウと XDC の塩素とが静電相互作用を及ぼし, C-Cl 結合を弛緩する過程が反応に関与するため TED の求核攻撃を容易にするからと考えられる。

- 著者

- 川上 優太 原 彩香 川瀬 遵 黒崎 守人 角森 ヨシエ 林 芙海 村上 佳子

- 出版者

- 日本食品微生物学会

- 雑誌

- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.160-165, 2016-09-30 (Released:2017-01-20)

- 参考文献数

- 17

2010年に発生したサルモネラO4群による集団食中毒2事例の患者および元施設従事者由来株について,詳細な解析をしたところ,STのmonophasic variantであるSalmonella serovar 4,[5],12 : i : – であることが判明した.2事例の疫学調査からウズラ卵が原因食品と推定されたため,県内に流通するウズラ卵のサルモネラによる汚染実態を調査した.その結果,ウズラ卵からSalmonella serovar 4,[5],12 : i : – は分離されなかったが,ウズラ卵のサルモネラによる汚染が確認されたことから,ウズラ卵の取扱いは注意する必要がある.

水分摂取は簡便で身近な看護ケアの一つであるが, この飲水が健康な成人の排便習慣に及ぼす影響を, 日本語版便秘評価尺度と便形評価尺度を用いて調べた.普段より実験的に水分を多く飲むことの了解の得られた対象に, 所定の用紙に研究期間中の水分量, 排便時間と負荷前・負荷中・負荷後のCAS評価と便形評価を依頼し, その排便習慣を検討した.その結果, 成人の排便習慣に及ぼす水分の影響として, 飲水を負荷することによって便は柔らかな形となり, 便硬度の軟化傾向があることが明確になった.この飲水の効果の自覚や飲む時間帯による差は, CASおよび便形評価のいずれの場合にも認められない.しかし, 飲水の負荷は, 便秘でない者, また下剤を使わない者の便形を変化させるが, 便秘者への影響は少ない.さらに, 身体の変調を含むCASでは, 飲水の負荷により, 腹部の身体症状を来たしやすく, 飲水が便秘を改善するかどうかCAS得点上にあらわれにくい.

1 0 0 0 アンケート調査による子ども支援の検討

- 著者

- 森安 和花 井上 すず 樫地 里奈 千田 眞喜子

- 雑誌

- 2020年度 情報処理学会関西支部 支部大会 講演論文集 (ISSN:1884197X)

- 巻号頁・発行日

- no.2020, 2020-09-11

1 0 0 0 国際的相互依存と環境公平性に関する研究

- 著者

- 中村 英佑 森杉 雅史 井村 秀文

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 環境システム研究論文集 (ISSN:13459597)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.395-403, 2003

- 被引用文献数

- 1

環境公平性を議論する上での1つの規範は, 「人間は全て平等であり, 人間1人当たりに許容される資源消費量と環境負荷発生量は等しくなければならない」というものである.しかし現実には, 1人当たりの資源消費量や環境負荷発生量は国によって大きく異なる. さらに, 経済のグローバル化によって, 世界各国は資源消費と環境負荷の相互依存性を強めており, 自国の環境負荷を他国に転嫁する動きもみられる. 本研究では, アジア太平洋地域を対象として, 産業連関分析により貿易を通じた資源消費と環境負荷の国際的相互依存状態を定量化し, それが環境問題をめぐる国同士の公平性にとって如何なる意味を持つかを検証した. その結果, この地域での資源消費と環境負荷の中心は米国と中国であり, 1人当たりの資源消費と環境負荷には米国と他国との間に格差が存在することが明らかとなった.

日本の都市に見られる、電柱、およびそれに架かっている電線は、都市の主要な構成要素の一つとなっている。この膨大にある電柱・電線を、鳥類が巧みに利用している。たとえば、さえずる場所、餌を探す場所、巣を作る場などどしてである。都市に生息する鳥類は、人間がここ100年程で作り出した電柱電線を、足場として利用しているといえる。これは、森林において、鳥類が樹木を用いているのと同じと考えることができるかもしれない。鳥類が電柱・電線を使うことは、ヒトが都市生態系の中でエコシステム・エンジニアとして、鳥類に生息場所を提供する形の一つといえる。その結果、電柱・電線の存在は、都市の鳥類多様性を高めている可能性がある。一方で、鳥類が電柱・電線を使うことで、停電などの電気事故も生じ、人間社会に悪影響を及ぼしている。そこで、本研究では、電柱・電線の存在が、都市の生物多様性の指標である鳥類多様性にどのように影響するのかを明らかにすることを目的とする。さらに、鳥類が電柱・電線を利用することで生じる悪影響についても評価する。その2つから、電柱・電線の存在と鳥類の関係を総合的に明らかにし、その関係のあり方を考察すること目的とする。昨年度は函館市内および千葉市内において基本的な調査をしたが、それを継続しより詳しいデータを集めた。また、それを基にして、全国的な調査の実施を始めた。電柱を含めた人工構造物の利用に関する論文が受理された。

- 著者

- 浅香 俊朗 小室 仁 髙藤 建 森本 章倫

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D3(土木計画学)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.5, pp.67_I_1089-67_I_1096, 2011

近年,モータリゼーションの過度の進展により,行楽シーズンにおける観光地では,マイカーによる交通渋滞が発生し,全国で問題となっている.渋滞対策としては,ハード面の整備に加えて,パーク&バスライド(以後P&BRと略記)の手法を用いたソフト面の施策が実施されている.本研究では,栃木県那須高原地域のP&BR社会実験をケーススタディとし,「効果」「採算性」「合意形成」の評価項目によって持続可能性を検討した.結果,「採算性」について天候変化等による大幅な需要変化に対応した収支バランスに課題,「合意形成」については地域が積極的にP&BR運営に参加するような工夫が課題となった.

1 0 0 0 銅,鉛,亜鉛のリサイクリング

- 著者

- 島 政雄 川北 鎮雄 森 誠治

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 資源と素材 (ISSN:09161740)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.2, pp.85-94, 1991

- 被引用文献数

- 4

These descriptions about recycling of copper, lead and zinc are respectively summarized as follows:<BR>Copper: One of the problems of copper's recycling is that the cost for collection of scrap copper is very expensive, because copper is diversified into many merchandizes. And as the value of copper is unstable, it is difficult to get the stable collection continuously.<BR>Lead: The increasing tonnage and percentage of the use for lead-acid batteries were found to be the significant feature. The recycling rate of lead depends much on that of spent lead-acidb atteries. It was concluded that further improvement of the recycling rate would be required especially through the increased collection of spent batteries and treatment in primary lead smelters.<BR>Zinc: The recovery of recycled zinc has been increasing its importance from the viewpoints of resource conservation, pollution control and saving land-fill sites because Japan is quite poor in natural resources.

- 著者

- 森田 勝

- 出版者

- 社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業土木学会論文集 (ISSN:03872335)

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, no.200, pp.189-197,a1, 1999-04-25 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 5

土地改良事業の工事は、土地改良法所定の事業開始手続をとった場合には、工事の施行に同意していない者の土地に対しても施行することができるので、工事を施行したことに対して民事責任も刑事責任も問われることはない。土地区画整理法により土地区画整理事業の工事を所有者及び占有者の同意を得ることなく施行するについては、同法80条の規定に基づくことが必要であり、そのためには工事対象土地に対し仮換地の指定等による使用収益の停止処分がとられている必要がある。この土地区画整理法80条とほぼ同様の文章の規定が土地改良法123条の2として0設けられているが、土地改良法と土地区画整理法では、法の目的、趣旨、対象、法構成等を異にするので、土地改良事業の工事の施行に関する法律根拠を土地区画整理事業の工事を施行する場合と同様に解することにはならない

1 0 0 0 OA 熊野灘漸深海帯の無脊椎動物における水族館と研究者の連携

- 著者

- 森滝 丈也

- 出版者

- 日本動物分類学会

- 雑誌

- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.34-40, 2020-02-29 (Released:2020-03-13)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

Toba Aquarium regularly collects marine invertebrates from the Kumano Sea on the Pacific coast of central Japan. These animals are mainly used for exhibition in the aquarium as well as for taxonomic studies. When the taxonomic status of the animals is uncertain, we work with researchers to observe the specimens of those marine invertebrates. From 2006 to 2019, 382 species from 12 phyla have been so far recorded from the bathyal zone of Kumano Sea. Together with 26 researchers, we examined a total of 103 species collected during the surveys and nine out of them were described as new species. Using our rearing techniques, some interesting behaviors of the bathyal marine invertebrates were observed with live specimens in the aquarium.

1 0 0 0 IR 遣隋・遣唐留学者とその役割

- 著者

- 森 公章

- 出版者

- 専修大学社会知性開発研究センター

- 雑誌

- 専修大学社会知性開発研究センター東アジア世界史研究センター年報

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.89-105, 2010-03-19

文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業オープン・リサーチ・センター整備事業

- 著者

- 北野 拓磨 福井 幸男 三谷 純 金森 由博

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.41-44, 2014

風船を用いて造成物をつくる行為のことをバルーンアートといい,特に,ツイストバルーンと呼ばれる細長いゴム風船をひねるなどして造成物をつくる行為を,バルーンモデリングという.本研究では,バルーンをふくらませるときの過渡的現象に焦点をあて,その物理的挙動を,非線形特性をもつばね質点モデルを用いて近似的にシミュレーションする手法を提案する.バルーンのゴム膜の弾性表現を,張力に対しては,非線形特性を持つ直線上のばねモデル,曲げモーメントに対しては,線形なばねを導入し,内部の空気を,粒子法を用いて表現し,ゴム膜と空気粒子の自己干渉,及び相互干渉を考慮する.弾性率の変化の度合いをモデル化するため,実物のバルーンにかかる力を計測し,バルーンの弾性係数のヒステリシス特性を推定する.推定した弾性係数をばねモデルに適用し,逐次的に膨らんでいくバルーンの挙動をCG表示して本モデル化の有効性を確認した.

1 0 0 0 OA 意味性認知症 ; 言語・認知・行動の障害に対する理解に向けて

- 著者

- 小森 憲治郎 豊田 泰孝 清水 秀明 森 崇明

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.311-318, 2018-09-30 (Released:2019-10-02)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

意味性認知症 (semantic dementia: SD) の 54 歳男性の 10 年に及ぶ外来通院時の観察について報告した。初診時, 進行する言語理解障害により業務に支障をきたすようになったという病識を伴い単独で受診した。退職後は農業と言語訓練の自習課題に対する固執性が強まり, 実りの悪い野菜を大量に作る, コピー用紙備蓄のため会社のコピー機を独占するなど行動化が顕著となった。発話は次第に抑揚が乏しくなり, 通院時に行う月間報告などの決まりごと以外の自発話は著しく減少した。5 年目に視空間認知機能はよく保たれていたが, 日常物品を正しく認識し, 適切に使用することが困難となった。7 年目にはどの質問に対しても「分からない」という反応に終始するようになり, 心理検査が実施できなくなった。発話面ではプロソディー障害, 発語失行など非流暢性失語の要素が現れ, 語間代から「と, と, と, と」という同語反復の出現を経て 11 年目には無言状態となった。自習課題を通した読み書きの習慣と特有の報告スタイルは, 口頭言語能力の低下を越えて, 外来通院の期間中概ね維持・継続された。これらの習慣は通所介護サービス利用時や在宅での活動維持の一助となった可能性がある。SD の特性を理解したケアが求められる。

システム開発にはプロトタイピングという手法がある。この手法は、最低限の機能や操作画面を実装した試作品(プロトタイプ)の作成を繰り返し行い、ユーザに確認してもらう。これをシステム開発初期のシステム発注側と開発側で共に行う要件定義段階で行うことで、要件の漏れや食い違いを防げる。また、本来システムが完成した後でしか確認できないユーザインタフェースを初期に確認することもできる。この結果、最終段階での手戻りを防げるといった効果が認められている。これに対し本研究では、開発側に仕様を提案する前の仕様検討段階においてプロトタイピング手法を適用した場合の効果を検討した。

- 著者

- 元森 絵里子

- 出版者

- 明治学院大学社会学部

- 雑誌

- 明治学院大学社会学・社会福祉学研究 = The Meiji Gakuin sociology and social welfare review (ISSN:13494821)

- 巻号頁・発行日

- no.152, pp.1-39, 2019-02

【論文/Articles】

1 0 0 0 OA 読『鎌倉仏教と専修念仏』 -五たび平雅行に答う-

- 著者

- 森 新之介

- 出版者

- 早稲田大学高等研究所

- 雑誌

- 早稲田大学高等研究所紀要 (ISSN:18835163)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.174-160, 2019-03-15

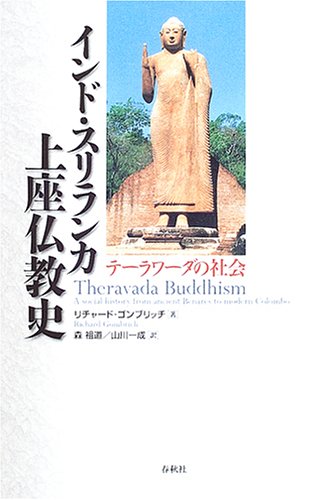

1 0 0 0 インド・スリランカ上座仏教史 : テーラワーダの社会

- 著者

- リチャード・ゴンブリッチ著 森祖道 山川一成訳

- 出版者

- 春秋社

- 巻号頁・発行日

- 2005

1 0 0 0 OA テレビCM"0"説

- 著者

- 外山 雄也 末永 直輝 森本 京介 山本 拓司

- 出版者

- 早稲田大学社会科学学会

- 雑誌

- 早稲田社会科学総合研究. 別冊, 2018年度学生論文集 (ISSN:13457640)

- 巻号頁・発行日

- pp.297-308, 2019-03-25