1 0 0 0 OA 1: 40,000都市化過程図「土浦」「札幌」の試作について

1 0 0 0 異物―初期対応から摘出まで―

- 著者

- 鈴木 幹男

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.8, pp.754-761, 2020

1 0 0 0 オプトジェネティクスを用いた局所脳血流の長期操作と行動変容

- 著者

- 呉 雪峰 鈴木 暢 三村 将 田中 謙二

- 雑誌

- 第63回日本神経化学会大会

- 巻号頁・発行日

- 2020-08-25

1 0 0 0 近代日本出版業確立期における大倉書店

- 著者

- 鈴木 恵子

- 出版者

- 日本英学史学会

- 雑誌

- 英学史研究 (ISSN:03869490)

- 巻号頁・発行日

- vol.1986, no.18, pp.101-113, 1986

Okurashoten was established on September 15th in the 8th year of Meiji era. It developed from Kin'eidb Publishing Company (Ezoshi-ton'ya Kin'eido) which was a branch of Yorozuya Publishing Company. Kin'eido was acknowledged as the Publishing Company of Nishikie in the last days of Edo era.<BR>Okurashoten published various dictionaries; English, German, French, Russian dictionaries, Japanese dictionary ‘Gensen’, biographical dictionaries, Buddhist dictionary, etc. Even today its publications are reprinted by many publishing companies, with many influences on our time's thought and ideas.<BR>The aim of this treatise is. with the above historical sketch of Okurashoten in mind, to demonstrate the following three themes:<BR>(1) what kinds of books Okurashoten published according to its own thought for introducing Anglo-American political and economical ideas to Japan, and for realizing peaceful Japan in the 20's of Meiji era.<BR>(2) what parts Okurashoten played for safeguarding Japan's independence and interests against European and American nations.<BR>(3) what parts Okurashoten played in modernization of Japan's publishingbusinesses, and in publishing modern school textbooks.

1 0 0 0 OA 意識障害の経過観察中に判明したブロムワレリル尿素中毒の一例

1 0 0 0 OA 昆虫による植物ホルモン生産とゴール形成

- 著者

- 鈴木 義人

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.153-158, 2014-03-01 (Released:2015-03-01)

- 参考文献数

- 19

植物食昆虫が植物に形成するゴールは,色や形の多様性が高く,「どのようにして形成しているのだろう?」と見ているだけで興味をひく.この形成機構にはまだまだ不明な点が多いが,昆虫が生合成する植物ホルモンが関与している可能性が少しずつ明らかになってきた.本稿では,ゴール形成と植物ホルモンについての現在の知見とともに,残された課題について紹介する.また,「見ているだけで興味をひくゴール」の真の形成機構の理解とはどういうものなのかについても,私見を述べたい.

1 0 0 0 8a-D-3 単層カーボンナノチューブの選択的生成

1 0 0 0 GaInPのバンドギャップエネルギ-異常と自然超格子

1 0 0 0 GalnPのバンドギャップエネルギー異常と自然超格子

- 著者

- 五明 明子 鈴木 徹 飯島 澄男

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.9, pp.1360-1367, 1989

有機金属気相成長により成長したGa<sub>x</sub>In<sub>1-x</sub>P結晶のバンドギャップエネルギー (<i>E</i><sub>g</sub>) が, GaAs基板に格子整合のとれた組成 (<i>x</i>=0.5) のもとで,既報告値~1.92eVより約90meV低い値をとりうることを見いだした. Ga<sub>0.5</sub>In<sub>0.5</sub>Pの<i>E</i><sub>g</sub>は,成長時の原料のV族対III族濃度比,成長温度, ZnやMgなどのp型不純物ドーピング濃度,基板結晶方位などに依存する.このE<sub>g</sub>異常に対応して, [〓1±11] 方向のGaとIn単層超格子の形成を見いだした,この単層超格子の形成に対する基板方位の及ぼす影響を調べ,超格子の形成に基板が本質的な役割を果たすことを明らかにした.その結果に基づいて,超格子形成メカニズムを提案した.

1 0 0 0 IR いわゆる春日地蔵について(下)

- 著者

- 鈴木 喜博

- 出版者

- 奈良国立博物館

- 雑誌

- 鹿園雜集 : 奈良国立博物館研究紀要 (ISSN:13466402)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.1-17, 2012-03

1 0 0 0 IR いわゆる春日地蔵について(上)

- 著者

- 鈴木 喜博

- 出版者

- 奈良国立博物館

- 雑誌

- 鹿園雜集 : 奈良国立博物館研究紀要 (ISSN:13466402)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.1-24,図巻頭2p, 2011-03

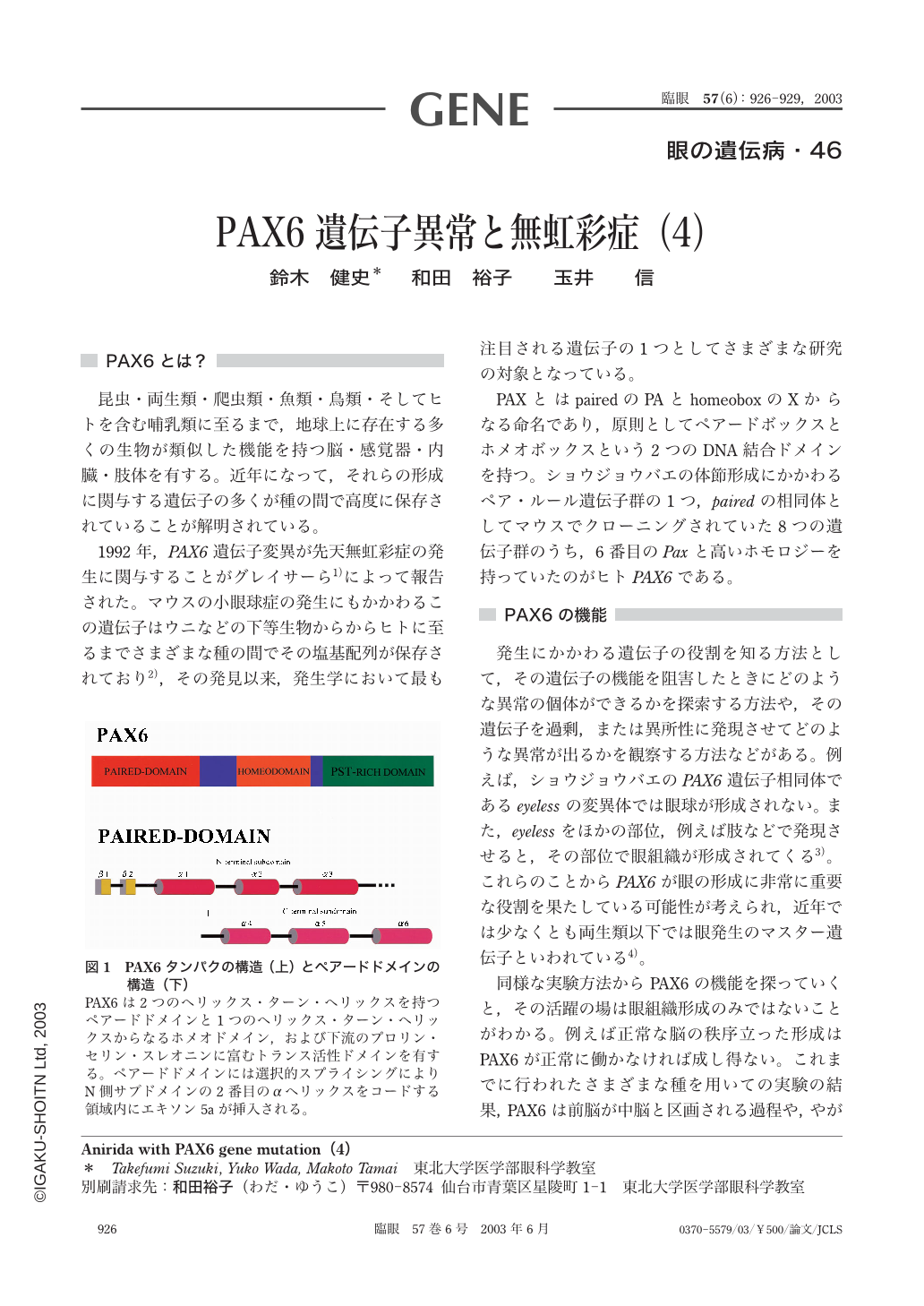

1 0 0 0 PAX6遺伝子異常と無虹彩症(4)

PAX6とは? 昆虫・両生類・爬虫類・魚類・鳥類・そしてヒトを含む哺乳類に至るまで,地球上に存在する多くの生物が類似した機能を持つ脳・感覚器・内臓・肢体を有する。近年になって,それらの形成に関与する遺伝子の多くが種の間で高度に保存されていることが解明されている。 1992年,PAX6遺伝子変異が先天無虹彩症の発生に関与することがグレイサーら1)によって報告された。マウスの小眼球症の発生にもかかわるこの遺伝子はウニなどの下等生物からからヒトに至るまでさまざまな種の間でその塩基配列が保存されており2),その発見以来,発生学において最も注目される遺伝子の1つとしてさまざまな研究の対象となっている。

1 0 0 0 OA 言語と言語能力の共進化に対する構成論的アプローチ

- 著者

- 鈴木 麗璽 有田 隆也

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.9, pp.794-800, 2016-09-10 (Released:2017-04-29)

- 参考文献数

- 31

1 0 0 0 OA 「あいるらんど」とはどこのこと? -変奏される丸山薫「汽車に乗って」-

- 著者

- 鈴木 暁世

- 出版者

- 金沢大学人間社会学域人文学類

- 巻号頁・発行日

- pp.75-88, 2017-01-27

1 0 0 0 川崎富作先生の偉業を偲んで

- 著者

- 鈴木 和男 髙橋 啓 岡崎 富男 小林 茂人 Jayne David Merkel Peter A.

- 出版者

- 帝京大学 アジア国際感染症制御研究所

- 雑誌

- ADC Letter for Infectious Disease Control (ISSN:21895171)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.39-49, 2020

川崎富作先生が、2020年 6 月 5 日に95歳で逝去されました。 ADC 研と関係の深い 6 人の先生方に川崎先生を偲んで、想い出の文章やお手紙をいただきましたので、以下に掲載いたします。 また、川崎富作先生の偉業と死亡についての記事がThe Washington Post: June 14, 2020 にも掲載されました。

1 0 0 0 頸部から縦隔に連なる巨大成熟奇形腫の1例

- 著者

- 金城 秀俊 安慶名 信也 金城 賢弥 喜瀬 乗基 上里 迅 喜友名 朝則 平川 仁 真栄田 裕行 鈴木 幹男

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会

- 雑誌

- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.331-337, 2020

<p>耳鼻咽喉・頭頸部外科医にとって前頸部腫瘤の症例にはよく遭遇するが,同腫瘤が上縦隔を超えて開胸に至る例は稀である。われわれは頸部から縦隔に連なる巨大成熟奇形腫の1例を経験したため報告する。症例は15歳,男性。当院受診2カ月前に左頸部痛を自覚した。受診1カ月前の学校検診で前頸部腫脹を指摘され前医を受診し,CT検査で頸部から縦隔に連なる腫瘤を認めたため当院紹介となった。腫瘤は可動性不良であり,気管は右に偏位していた。喉頭内視鏡検査では上気道狭窄や声帯麻痺は認めなかった。CT,MRI検査で腫瘤内部に脂肪組織を疑う部分や石灰化を認める嚢胞性病変を認めた。血液検査所見ではSCC抗原が6.8 ng/mlと上昇していた。上記所見より成熟奇形腫と判断したが精査中にも増大傾向にあり,窒息や悪性転化の可能性も否定はできず準緊急的に手術をした。頸部襟状切開とtransmanubrial approachにて腫瘤を摘出した。手術中はECMOをスタンバイしていたがECMOを使用せずに手術は終了した。術後病理は成熟奇形腫で悪性所見は認めなかった。術後一過性に左反回神経麻痺を認めたが,4カ月後には改善した。</p>

1 0 0 0 OA スコッツデール会議のアメリカ家政学への影響 : アンケートに基づく分析

- 著者

- 増田 啓子 東 珠実 鈴木 真由子 吉本 敏子 古寺 浩 田崎 裕美 村尾 勇之

- 出版者

- 社団法人日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.12, pp.1105-1113, 2000-12-15

本研究はアメリカの家政系学部がスコッツデール会議(1993)における名称変更の決議をどのように受け止め, 家政学についてどのような問題意識をもっているかを明らかにする事を目的とする. アメリカ家政系学部の部科長を村象に1995年9月にアンケート調査を実施した結果, スコッツデール会議で採択された新しい名称「Family and Consumer Sciences(FCS)」については, 支持する回答が61.0%を占め, それに伴い学部名称をFCSに変更する動きがみられた. さらに1998年の追跡調査によると, FCSを用いている大学は20校から46校に増加し, Home Economicsは60校から28校に減少した. アメリカ家政学の名称変更をめぐる背景には, プロフェッションの認識とそのアイデンティティをめぐる様々な問題に対し, 名称変更によってその状況を改善しようとする動きが見られた.

1 0 0 0 米国の原子力安全規制における内部告発制度の実態とわが国への示唆

- 著者

- 田邉 朋行 鈴木 達治郎

- 出版者

- 電力中央研究所経済社会研究所

- 雑誌

- 電力経済研究 (ISSN:03870782)

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.11-27, 2003-03

- 被引用文献数

- 4

1 0 0 0 3.11以後の原子力政策課題

- 著者

- 鈴木 達治郎

- 出版者

- 環境情報科学センター

- 雑誌

- 環境情報科学 = Environmental information science (ISSN:03896633)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.63-70, 2012-03-30