1 0 0 0 今後の高レベル放射性廃棄物 (HLW) 処分への取り組みについて

- 著者

- 鈴木 達治郎

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.6, pp.6_14-6_19, 2013

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 鈴木 達治郎 中岡 章

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会関東支部総会講演会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, pp.31-32, 2004

1 0 0 0 OA 模擬エレベーター内における音楽と同乗者の存在が女性搭乗者の不安に与える影響

- 著者

- 鈴木 智草 宇津木 成介

- 出版者

- 日本行動医学会

- 雑誌

- 行動医学研究 (ISSN:13416790)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.1-11, 2010 (Released:2014-07-03)

- 参考文献数

- 22

本研究では、公共閉所空間としてエレベーター室内を想定し、そこにおける音楽の有無と男子同乗者の有無が女子実験参加者の主観的不安と心拍数および居心地感に与える影響を測定した。実験1では、実験参加者の意思で自由にエレベーターから出られる状況を設定した(高自由度条件)。その結果、音楽の影響は見られなかったが、居心地感に対する同乗者の影響が見られた。実験2では、5分間エレベーターに入っていなければならないという、低自由度条件で実験を行ったところ、音楽によって心拍数の増大が抑制された。実験3では同乗者条件、音楽条件に加えて、状況の自由度の条件を設定した。その結果、高自由条件では、音楽が実験参加者の不安を低減させ、同乗者の存在は居心地を低下させた。低自由度条件では、同乗者の存在によって実験参加者の居心地は上昇し、また音楽は心拍数の増大を抑制した。これらの結果から、BGMには女性搭乗者の不安や居心地を改善する作用のあることが認められたが、その作用は同乗者の存在および状況の自由度によって異なっていた。

1 0 0 0 石垣島と西表島におけるタニヨウジの記録と定着可能性

- 著者

- 加藤 柊也 丸山 智朗 乾 直人 後藤 暁彦 鈴木 寿之 瀬能 宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- pp.19-031, (Released:2020-02-28)

- 参考文献数

- 19

Eighteen specimens of the pipefish Microphis retzii were collected from several rivers on Iriomote and Ishigaki Islands (Yaeyama Islands, Ryukyu Islands, Japan) from 1990 to 2019. The records from Iriomote Island, including variously sized specimens plus brooding males over multiple years, suggest established settlement of the species. The records from Ishigaki Island, being the first specimen-based records of the species from that locality, are suggestive of a new settlement. Accordingly, M. retzii should be treated as a Japanese resident species, rather than one subject to abortive migration, making them eligible for evaluation of red lists in Japan.

- 著者

- 鈴木 康宏

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織学会大会論文集 (ISSN:21868530)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.33-38, 2020 (Released:2020-08-27)

- 参考文献数

- 8

This is the age of the Fourth Industrial Revolution, and rapid digitization is bringing about tremendous changes in our society and business. In particular, new technologies such as IoT (Internet of Things), Big Data, and AI (Artificial Intelligence) are evolving with tremendous momentum, and companies are required to drastically transform their businesses themselves by utilizing digital technologies. This is called "Digital Transformation (DX)", and it is essential to transform corporate management through the reform of corporate IT departments. DX is progressing overseas like this, but, is Japanese companies able to cope with this change? And if not, what kind of change should we make in the future? In this research, in the global management environment where digital transformation is progressing, we focused on the corporate IT department, and surveyed on problem recognition and organizational reform of each company, and analyzed the tendency. In Japan, Ambidexterity's theory is too biased toward "exploitaion", and has not been able to shift to "exploration". Especially, Japanese don’t like change and have slow organizational decisions. Therefore, IT department and the digitalization department should be separated first. And, cluster analysis proved that the involvement of top management to DX departments contributed to the progress of DX.

- 著者

- 小泉 武夫 村井 総一郎 小泉 幸道 鈴木 明治

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.137-139, 1975

1) 前報では麹菌のメパロン酸非生産株を人工変異法で造成したので, その3株を用いて清酒醸造に応用するための2, 3の基礎試験を行なった。<BR>2) 先ず種麹を試作したところ, 親株に比べて変異株はいずれも繁殖力, 胞子着生が弱かった。<BR>3) 次にその種麹の胞子粉末を使って機械製麹を行ない, その麹について糖化試験'酵素力価測定, メバロン酸生産性, DF (deferriferrichrom) 生成について検討したところ, 酵素力は変異株が弱い反面, メバロン酸'DFは全く生産しなかった。

- 著者

- 小泉 武夫 角田 潔和 原 高教 鈴木 明治

- 出版者

- 日本生物工学会

- 雑誌

- 醗酵工学会誌 (ISSN:03856151)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.6, pp.p745-751, 1978-11

- 被引用文献数

- 1

In the previous paper (Hakkokogaku 55 : 167-174,1977), we trapped koji-aroma components on coconut-shell sctivated carbon attached to the air exhaust of an automatic koji-making machine. By this method, chemically neutral components, 9 alcohols, 23 esters and 9 carbonyl compounds, were detected. This paper deals with the volatile organic acids and amines in koji-aroma adsorbed on activated carbon. These components were extracted with a mixture of ether and n-pentane from the carbon and esparated with ion exchange resins.The fraction of volatile organic acids was analyzed by gas chromatography and carboxylic acid analyzer and five volatile organic acids, acetic, propionic, butyric, caleric and caproic acids were found, of which acetic acid was predominant. The volatile amine fraction was analyzed by thin layer chromatography and gas chromatography. Three volatile amines, ethlamine, i-butylamine and i-amylamine were identified in koji-aroma absorbed on carbon.In addition, tetramethylenediamine, ethanolamine, pentamethylenediamine and β-phenyl-ethylamine were detected in rice koji by extraction with ethanol.

1 0 0 0 清酒香気成分添加の香味への影響

- 著者

- 吉沢 淑 鈴木 大介 進藤 斉 角田 潔和 小泉 武夫

- 出版者

- 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 = Journal of the Brewing Society of Japan (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.3, pp.217-223, 1997-03-15

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 4

1 0 0 0 微生物のつくりだす芳香と不快臭

- 著者

- 鈴木 昌治 小泉 武夫

- 出版者

- 日本香料協会

- 雑誌

- 香料 (ISSN:03686558)

- 巻号頁・発行日

- no.171, pp.p65-81, 1991-09

1 0 0 0 プロトプラスト融合による多酸性麹菌の造成

- 著者

- 谷口(山田) 亜樹子 鈴木 昌治 小泉 武夫

- 出版者

- 日本食品保蔵科学会

- 雑誌

- 日本食品保蔵科学会誌 = Food preservation science (ISSN:13441213)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.127-134, 2002-05-31

- 参考文献数

- 21

稲麹粒から分離した<I>A. oryzae</I> groupの多酸性麹菌N-1株と清酒用麹菌<I>A. oryzae</I> RIB-176株からNTG処理により変異株を取得し, プロトプラスト融合によりアミラーゼ生産性が強く, クエン酸生産能の高い有用な融合株Fを造成することができた。F株と<I>A. oryzae</I> RIB-176株を用いて製麹した麹を用いて小仕込試験を行った結果, <I>A. oryzae</I> RIB-176株に比べF株で製造したもろみの方がクエン酸量は約2倍高く, 製品の清酒の酸度も2倍高い値を示した。

1 0 0 0 こうじの香気成分と清酒香気付与へのこうじの役割

- 著者

- 鈴木 昌治 小泉 武夫

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.5, pp.272-277, 1982

- 被引用文献数

- 2

酒造りは, 昔から「一麹二翫三造り」といわれ, 麹は重要な地位を占める。しかしながら, 麹の香りとその意義については不明な点が多い。そこで, 麹の香気成分を検索し同定するとともに, 清酒の香りにおける麹の役割について解説していただいた。

1 0 0 0 長期貯蔵清酒の成分変化

- 著者

- 佐藤 信 大場 俊輝 高橋 康次郎 高木 光良 難波 康之祐 小泉 武夫 鈴木 明治

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.643-647, 1978

- 被引用文献数

- 1

長期貯蔵清酒の一般成分ならびに熟成に関与する成分の分析を行ない, 次の結果を得た。<BR>1) 熟成に関与する成分の貯蔵年数による変化のパターンはこれまでに報告した結果とほぼ同様であった。<BR>2) DFCYが貯蔵年数11年以上の試料には全く検出されなかった。<BR>3) 貯蔵につれて<I>iso</I>-AmOHが増加し, <I>iso</I>-AmOAcが減少した。<BR>4) 96年長期貯蔵清酒は, 通常の清酒に比べて, アミノ酸, 有機酸組成が大きく異なり, 長期貯蔵により成分が変化したものと推定された。また, Feが極めて多く, Cuが少なかった。さらに, アセトンが多量に検出された。筆者らが設定した清酒の甘辛と濃淡の等高線図上に96年長期貯蔵清酒をプロットしたところ, 濃醇辛口の清酒であった。

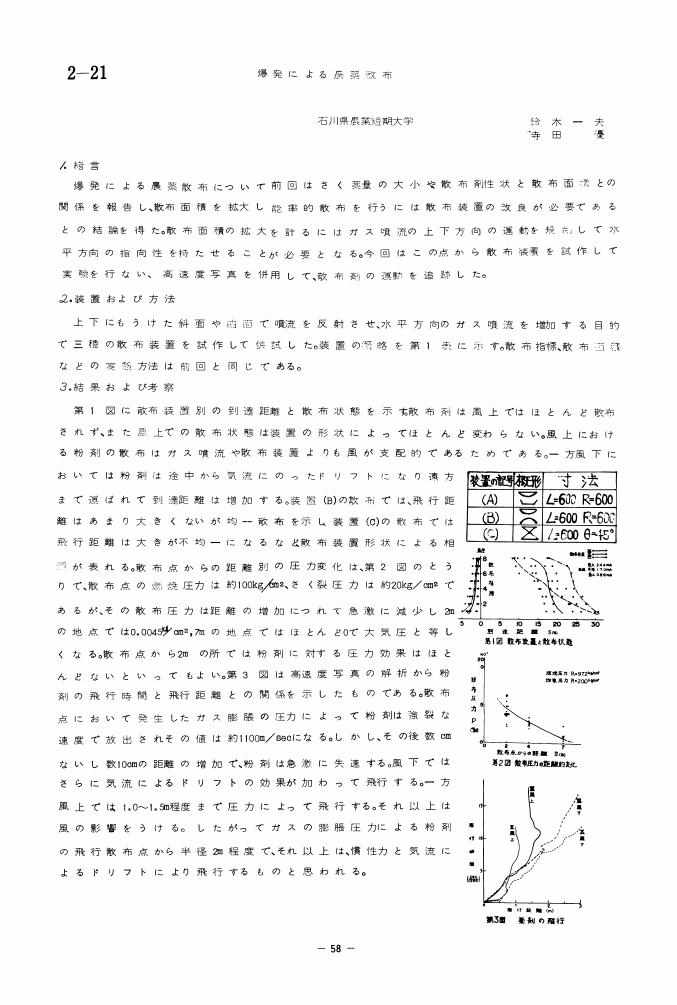

1 0 0 0 OA 爆発による農薬散布

- 著者

- 鈴木 一夫 寺田 優

- 出版者

- 農業食料工学会

- 雑誌

- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.Supplement, pp.58, 1973 (Released:2010-04-30)

1 0 0 0 オマリズマブを投与した小児気管支喘息における呼吸機能の長期経過

- 著者

- 米野 翔太 長尾 みづほ 松浦 有里 星 みゆき 鈴木 尚史 今給黎 亮 小堀 大河 藤澤 隆夫

- 出版者

- 一般社団法人日本小児アレルギー学会

- 雑誌

- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.325-333, 2020-08-05 (Released:2020-08-20)

- 参考文献数

- 22

【目的】重症喘息に投与されるオマリズマブが呼吸機能を改善させるか否かの評価は未だ確立していない.オマリズマブの投与を必要とした小児喘息で長期観察できた例で呼吸機能の推移を評価した.【方法】オマリズマブ投与後1年以上の小児気管支喘息患者を対象とし,診療録から後方視的に呼吸機能と臨床情報を収集した.%FEV1の変化量/年は投与前後の期間で,すべての測定データを線形回帰分析で算出した.【結果】対象は10例.オマリズマブ投与前の観察期間が1年以上の6例すべてで線形回帰から求めた%FEV1の変化量/年は負の値であった.1年未満の例は評価しなかった.オマリズマブの投与期間は1年9か月~7年6か月で,変化量が正の値となったのが5例,負の値が5例であった.負の例でも投与前観察期間が1年以上の3例では負の値が軽減していた.投与後に変化量が正に転ずる予測因子は同定できなかった.【結論】コントロール不良の喘息児においてオマリズマブ投与は呼吸機能を改善させるもしくは低下の程度を軽減する可能性がある.

1 0 0 0 OA 二つの長者窮子喩

- 著者

- 鈴木 隆泰

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.1263-1270, 2015-03-25 (Released:2017-09-01)

『法華経』の「法華七喩」の中に,有名な長者窮子喩がある.一方,『法華経』や『涅槃経』等の影響下に作成された,如来蔵系経典である『大法鼓経』にも長者窮子喩が説かれている.両者には共通点も多い反面,最大の相違点として,『法華経』の長者窮子喩では,貧者は長者の家で仕事をしつつも財産を望まず,長者から真実を告げられ,思いもかけずに相続者となるのに対し,『大法鼓経』では,長者から真実を聞かされる前であったにもかかわらず,貧者は自発的に財産の相続者となることを望み,そして長者から真実を告げられ,望み通りに相続者となる,という点が挙げられる.この『大法鼓経』の長者窮子喩は,実子で〔あると〕は〔まだ知らされてい〕ない者が相続者になりたいと自ら望むという点において,血統・家柄を重んじるインド社会の価値観から見て非常に不自然であるとの指摘もなされてきた.本研究では長者窮子喩のみに限らず,両経典の一乗や解脱を巡る教説を辿ることによって,両者の異同の理由を探った.以下に結論を提示する.『法華経』は,一乗・一切皆成の根拠を衆生の外側(諸仏の誓願)に見出している.そのため衆生は,一切皆成であると「諸仏に教えてもらわなければならない」.これが,貧者が長者から教えられて,自分が息子・財産の継承者であったことがはじめて分かるという構図に連なっている.なお,一乗を主張するためには,すでに解脱を得ている阿羅漢の成仏も保証しなければならない.そのため『法華経』は,"解脱した者はもう二度と解脱できない"という従来の理解に挑戦することとなり,結果,それまでの「常識,前提」を覆し,「輪廻からの離脱は真の解脱ではない」「三界を離脱しても不死ではなく再生する」という驚くべき説を提唱するに至った.一方の『大法鼓経』は,『法華経』の提唱した「成仏するまでは複数回解脱できる」という説を継承しながらも,一乗・一切皆成の根拠については『法華経』とは異なり,「衆生の内側に実在する如来蔵・仏性」に見出している.そのため,「教えられずとも衆生(貧者)の側から成仏(財産)を求める」という構図を描くことが可能となった.さらには,如来蔵・仏性思想の一大特徴として,そもそもこの思想自体が「如来目線の教え」であることも関係していると思われる.如来であれば,他より教えられずとも一切皆成を最初から知っているからである.『法華経』とは異なり,『大法鼓経』の長者窮子喩が仏弟子ではなく釈尊の所説となっていることも,この仮説を支えるものと判断される.たしかに『大法鼓経』の長者窮子喩には,血統主義に立脚するインド社会・世間的価値からは「非常識」とも見なされる面がある.しかしインド仏教には,「如来=父,仏弟子=実子」という,世俗の親子関係を超えた「出世間の親子関係」という考え方が伝統的に存在していた.この伝統に照らし合わせるとき,『法華経』よりもむしろ『大法鼓経』の長者窮子喩の方が,出家主義・行為主義を標榜するインド仏教の文脈により沿うものといえる.

- 著者

- 鈴木 智気 Tomoki Suzuki

- 出版者

- 同志社大学商学会

- 雑誌

- 同志社商学 = Doshisha Shogaku (The Doshisha Business Review) (ISSN:03872858)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.87-116, 2020-07-15

研究(Article)

1 0 0 0 OA 免疫吸着療法の併用はSLEの1年後の臨床的予後を改善させる

- 著者

- 鈴木 克典 齋藤 和義 中山田 真吾 田中 良哉

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会総会抄録集 第34回日本臨床免疫学会総会抄録集 (ISSN:18803296)

- 巻号頁・発行日

- pp.62, 2006 (Released:2006-09-01)

全身性エリテマトーデス(SLE)はB細胞活性化と自己抗体過剰産生による臓器障害が特徴の自己免疫疾患である。免疫吸着療法による早期自己抗体除去が1年後の臨床的活動性、予後への関与を検討した。1999年から2005年までの6年間に腎生検で増殖性ループス腎炎と診断し、ステロイド大量療法、シクロホスファミド間欠大量静注療法に免疫吸着療法を施行したSLE患者群を免疫吸着群(IA;26)、血漿交換療法を併用した血漿交換群 (PE;6)、患者背景をマッチさせたコントロール群(C;24)と3群を治療開始時、1,3,6,12ヶ月目のSLEの疾患活動性、腎機能、自己抗体などの免疫異常などを評価した。PEもIAも治療開始初期に抗dsDNA抗体を速やかかつ自己抗体特異的に除去しえた。SLEDAIでのSLE疾患活動性改善度は、IA, PEにて3ヶ月後有意に改善しCと同等、さらに12ヶ月後にIAはCより活動性制御されPEは上昇傾向が見られた。血清補体価は治療開始後12ヵ月後C、PEに比して IAで有意な改善を認め、IAではCに比して平均観察期間中央値で3.8年間の再燃・死亡の危険性は有意に低かった。治療開始後3ヶ月、12ヵ月後の長期経過によりSLE全般的改善度や再燃率でIAの優位性が明らかとなり抗dsDNA抗体などの早期自己抗体除去による臓器沈着、補体活性化軽減が示唆され、活動性の高く、特に自己抗体が異常高値症例で積極的に免疫抑制療法に併用しIAを開始することを提唱する。