1 0 0 0 OA 温帯海岸林における陸ガニの果実採食と種子散布

- 著者

- 伊藤 信一 鈴木 智和 小南 陽亮

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.123-131, 2011-07-30 (Released:2017-04-21)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

陸生のカニ(陸ガニ)が生息地の植物に対して果実採食と種子散布という作用を及ぼすことは熱帯・亜熱帯において数例知られているが、日本のような温帯では報告例が見当たらない。そこで、本研究では、陸ガニによる果実の選好性と採食・運搬行動を明らかにし、その結果から陸ガニが温帯海岸林において種子散布者や種子食者として作用するかを検討した。調査は浜松市にある海岸林とその周辺の竹林で行い、日本に広く分布するアカテガニ、ベンケイガニ、クロベンケイガニを対象に、果実の選好性、種子の取り扱い、果実の採食場所を比較した。飼育下でも野外の生息地においても、3種の陸ガニは多様な果実を好む傾向がみられた。アカテガニでは採食時に種子を破損する頻度が他の2種よりも低く、海岸林の多様な植生で活動し、採食した果実の種子を巣穴から離れた場所にも落としていた。一方で、クロベンケイガニでは、種子を破損する割合が高く、生育可能な植物が限られる湿った環境で主に活動しており、巣穴近くに果実を運んで採食する傾向が強かった。ベンケイガニでも種子を破損する頻度が高かったが、活動する植生は多様であった。これらの結果から、種子散布者となる可能性はアカテガニ、ベンケイガニ、クロベンケイガニの順に高く、種子食者となる可能性はその逆であると考えられた。すなわち、温帯の海岸林においても陸ガニは種子散布者または種子食者となっている可能性が高く、陸ガニの種によってその作用は異なることが示唆された。

1 0 0 0 OA 海洋の二酸化炭素の調節と海洋生態系の役割:鍵は有機物循環

- 著者

- 鈴木 款

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.21-28, 2011 (Released:2012-09-27)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 青森県尻労安部洞窟出土の2本の遊離歯についての理化学的個人識別

- 著者

- 安達 登 梅津 和夫 米田 穣 鈴木 敏彦 奈良 貴史

- 出版者

- 日本人類学会

- 雑誌

- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.2, pp.157-166, 2014

青森県尻労安部洞窟より出土した2本の遊離歯について,理化学分析に基づいた個人識別をおこなった。これら2本の歯は1つが下顎左第三あるいは第二大臼歯,もう1つが上顎右第二大臼歯と同定され,重複はなかった。これらの試料の炭素・窒素安定同位体比は非常に近似しており,同一人物に由来すると考えて矛盾しない結果であった。また,較正放射性炭素年代はそれぞれ4286–4080 calBP(68.2%)および4280–4080 calBP(68.2%)と測定され,同時代のものと考えて矛盾しなかった。ミトコンドアリアDNA(mtDNA)解析の結果,これらの試料は解析した範囲で塩基配列が一致し,ハプログループは北海道縄文時代人およびアムール川下流域の先住民・ウリチにみられるD4h2と判定された。mtDNA解析の成功を踏まえて,より個人識別能力の高い核DNAのShort Tandem Repeat(STR)解析をおこなったところ,解析した座位の全てで正確な判定が可能であり,その判定結果は完全に一致した。上記の分析結果から,この2本の大臼歯は同一人物に由来する可能性が極めて高いものと考えられた。本研究は,遺跡から解剖学的位置関係を保たずに出土した,相互に接合しない複数の縄文時代人骨試料が同一人物に由来することを,理化学分析によって証明した最初の事例である。

1 0 0 0 OA ニホンジカとニホンカモシカの排糞量・回数

- 著者

- 高槻 成紀 鹿股 幸喜 鈴木 和男

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.435-439, 1981-12-30 (Released:2017-04-12)

- 被引用文献数

- 1

Defecation rates, dry weights and numbers of pellets of Sika deer (Cervus nippon) and Japanese serow (Capricornis crispus) were determined at the Sendai Yagiyama Zoological Park for one week each in April, August, October of 1979 and in February or March of 1980. Defecation rates were greater in the Sika deer (11-13 times/day) than in the Japanese serow (2.2-4.6 times/day), while the fecal amounts per defecation were smaller in the deer (c. 19-23 gr, 81-95 pellets/def.) than in the serow (c. 37-64 gr, 200-360 pellets/def.). The daily amounts of defecation were rather greater in the deer (c. 210-280 gr, 880-1200 pellets/day) than in the serow (c. 130-210 gr, 810-980 pellets/day). Slight differences were found in the seasonal changes of the defecation rates and daily fecal amounts for the deer, however for the serow these rate and amount increased in the fall.

1 0 0 0 OA 感冒罹患後嗅覚障害例の嗅上皮所見と予後

- 著者

- 山岸 益夫 中村 英生 鈴木 正治 長谷川 聡 中野 雄一

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.3, pp.383-390, 1990-03-01 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 1

Morphological and immunohistochemical examinations were performed on the olfactory mucosa of eight patients with olfactory disturbances caused by the common cold (viral infection). The results of olfactory testing and of follow-up examinations were analyzed.H. E. staining revealed three patterns of degeneration. In Group 1 (3 patients) the olfactory epithelium had adequate thickness and a basic arrangement of supporting cells, olfactory receptor cells, and basal cells, but slightly fewer than normal receptor cells. In Group 2 (3 patients) olfactory receptor cells were greatly decreased. Group 3 (2 patients) had olfactory epithelium which was thin and atrophic with no receptor cells or olfactory vesicles, and only the supporting and basal cells remained. Group 1 patients had Grade 2, Group 2 patients Grade 3, and Group 3 patients Grade 4 damage according to our classification of degeneration proposed in 1988.Immunohistochemically, neuron-specific enolase (NSE) immunoreactivity was found in a number of receptor cells in Group 1 with Grade 2 damage and in some in Group 2 with Grade 3 damage. In Group 3 with Grade 4 damage, there was no NSE-immunoreactivity in the epithelium. Glia-specific S-100 protein immunoreactivity was found in Bowman's glands and olfactory nerve bundles in the lamina propria of Group 1 and 2 patients with Grade 2 and 3 damage. Cytokeratin immunoreactivity was found in the basal cells on the basement membrane in all three groups.Seven patients were found to be anosmic with T & T olfactometry, but the three patients in Group 1 responded well to Alinamin- intravenous injection test, and two of them recovered.These results indicate that there is a strong relationship among the appearance of the olfactory epithelium, results of the Alinamin- test and the outcome of olfactory disturbance caused by the common cold. When an olfactory mucosall biopsy performed at the first visit of the patient shows enough functional receptor cells and the Alinamin- test is positive, it is possible that the olfactory disturbance may improve.

- 著者

- 鈴木 雅徳 鵜飼 政志 笹又 理央 関 信男

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理學雜誌 = Folia pharmacologica Japonica (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.139, no.5, pp.219-225, 2012-05-01

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

ミラベグロン(ベタニス<sup>®</sup>錠)は選択的<I>β</I><sub>3</sub>アドレナリン受容体作動薬であり,現在,新規過活動膀胱治療薬として本邦で使用されている.ヒト<I>β</I>アドレナリン受容体発現細胞を用いた機能実験において,ミラベグロンはヒトの膀胱弛緩に主に関与している<I>β</I><sub>3</sub>アドレナリン受容体に選択的な刺激作用を示すことが確認された.ラットおよびヒト摘出膀胱標本を用いた機能実験において,ミラベグロンはカルバコール刺激による持続性収縮に対して弛緩作用を示した.麻酔ラットにおいて,ミラベグロンは静止時膀胱内圧を低下させたが,ムスカリン受容体拮抗薬であるトルテロジンおよびオキシブチニンは明らかな低下作用を示さなかった.また,麻酔ラットにおいてミラベグロンは,律動性膀胱収縮の収縮力に影響を及ぼさなかったが,オキシブチニンは収縮力の低下を引き起こした.ミラベグロンは過活動膀胱モデルラットにおいて,減少した平均1回排尿量を増加させた.尿道部分閉塞ラットにおいて,ミラベグロンは排尿圧および残尿量に影響を及ぼすことなく排尿前膀胱収縮回数を減少させたが,トルテロジンおよびオキシブチニンは,高用量投与時にそれぞれ1回排尿量減少および残尿量増加作用を示した.以上の非臨床薬理試験により,ミラベグロンはムスカリン受容体拮抗薬と異なり,排尿時の膀胱収縮力を抑制することなく1回排尿量を増加させることが明らかとなった.過活動膀胱患者を対象とした米国および欧州第III相臨床試験において,ミラベグロンは過活動膀胱の諸症状に対して優れた有効性および忍容性を示した.口内乾燥の発現率は,ミラベグロン群とプラセボ群で同程度あり,トルテロジンSR群より低かった.以上,非臨床薬理試験および臨床試験の結果から,ミラベグロンは既存薬とは異なる新たな作用機序により,ムスカリン受容体拮抗薬に特徴的な口内乾燥の発現率を低減し,過活動膀胱の諸症状に対して改善効果を示す薬剤であることが示された.

- 著者

- 金井 一暁 米田 浩久 鈴木 俊明

- 出版者

- 関西理学療法学会

- 雑誌

- 関西理学療法 (ISSN:13469606)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.123-129, 2004 (Released:2005-03-11)

- 参考文献数

- 8

In this study, It was found that there was a relationship between poorcoordination of the limbs and trunk and instability of the lower trunk and pelvic girdle in a stroke patient. It was clarified that instability of the lower trunk and pelvic girdle caused by lower muscle activity of the obliquus internus abdominis made the backmuscles tone higher, and that this condition made the poorcoordination. The effect of treatment for lower muscle activity of the obliquus internus abdominis was verified using a force-measuring platform and surface electromyogram. As a result, the trunk muscle tone in this patient got closer to normal, and the poorcoordination was alleviated. It was suggested that the approach to improve the instability of the lower trunk and pelvic girdle was effective in controlling the poorcoordination.

1 0 0 0 OA 膵島所見を観察しえた緩徐進行1型糖尿病の一例―過去の報告例とまとめ―

- 著者

- 佐々木 衛 東 宏一郎 小澤 裕理 森本 二郎 鈴木 裕也 丸山 太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.187-191, 2011 (Released:2011-04-22)

- 参考文献数

- 8

症例は診断時58歳,男性.1988年,体重減少を主訴に近医を受診し糖尿病と診断された.当院に教育入院し,SU薬で良好なコントロールを得たが,1990年より血糖コントロール不良となり,1991年にインスリンを導入された.1990年の保存血清でGAD抗体が1.112(cut off値:0.02)と陽性であることが判明し,緩徐進行1型糖尿病(SPIDDM)と診断された.2007年にはインスリン分泌が枯渇状態となり,GAD抗体は14.9 U/mlと減少した.同年に大腸癌が発見され,手術時に患者,家族の承諾を得て膵生検を施行した.膵組織所見は,膵島面積が減少し,正常膵島はほとんど認められなかった.β細胞はほとんど消失し,明らかな膵島炎を認めず,1型糖尿病長期経過例の膵組織所見と類似していた.過去に報告されたGAD抗体陽性の膵組織所見と比較すると,高抗体価の場合には臨床的,組織学的に1型糖尿病と類似する点が多かった.

1 0 0 0 OA 緊急手術が回避できず術前鑑別診断が十分できなかった腸結核出血・穿孔の1例

- 著者

- 森脇 義弘 豊田 洋 小菅 宇之 荒田 慎寿 岩下 眞之 鈴木 範行 杉山 貢

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急医学会

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.5, pp.272-278, 2008-05-15 (Released:2009-07-25)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2 1

出血性ショックを伴ったクローン病として転院搬送された腸結核の 1 例を報告する。患者は62歳,女性。透析導入のための近医入院中に下部消化管造影,内視鏡,生検でクローン病と診断され,ステロイド治療を開始された。感染徴候のない発熱と考え再入院となり,ステロイドと免疫抑制剤で治療されたが改善はなかった。下血と呼吸促迫を伴うショックとなり,人工呼吸管理,カテコラミン投与の後に,外科的処置を目的に当センターへ転院搬送となった。前医の下部消化管造影から必ずしも典型的クローン病とは考えにくかったが,出血性ショックのため緊急手術(右結腸切除)を余儀なくされた。術後はseptic shockから離脱できず第 6 病日に死亡した。患者の死後,切除標本の組織学的検査から,肺症状を伴わない活動性の腸結核と診断された。ステロイドを使用しているクローン病では,常時,腸結核との鑑別を念頭におくべきと思われた。また,情報に乏しい初診患者への緊急対応を余儀なくされる救急部門では,診療が終了してから結核であったと判明した場合に関係した職員の健康診断を行うなどの対策を考案しておくべきと考えられた。

1 0 0 0 OA 斜視を合併した良性発作性めまい症が疑われた一例

- 著者

- 鈴木 法臣 守本 倫子 五島 史行

- 出版者

- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会

- 雑誌

- Equilibrium Research (ISSN:03855716)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.2, pp.89-93, 2015-04-30 (Released:2015-06-01)

- 参考文献数

- 9

Pediatric subjects with vertigo are rare in Japan. Benign paroxysmal vertigo (BPV) is a frequent disease similar to orthostatic hypotension. We report herein on a case of BPV in which psychological dizziness had previously been diagnosed. A 5-year-old girl visited our hospital complaining of repeated attacks of vertigo for 3 years. She had intermittent strabismus, and the result of her stabilometry showed functional symptoms, so the doctor who had treated her previously at the age of 4 diagnosed psychological dizziness with visual influence, and observation was started. Her symptoms persisted for 12 months however, and she visited our hospital. Her equilibrium and neurological status were examined. And we asked her family about the situation at the time of attack in detail. Based on the interview, we discovered that she felt fear at the time of attacks, and her family had a history of migraines. Based on our finding, we diagnosed her as having BPV. Vestibular rehabilitation on its own effected a cure. History taking is so important in the diagnosis of BPV, so that we may fully understand the diagnostic criteria prior to examination of pediatric subjects with vertigo.

1 0 0 0 OA 慢性腰痛症患者に対する体幹筋の表面筋電図評価

- 著者

- 三浦 雄一郎 福島 秀晃 森原 徹 鈴木 俊明

- 出版者

- 日本腰痛学会

- 雑誌

- 日本腰痛学会雑誌 (ISSN:13459074)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.122-128, 2008 (Released:2008-12-22)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 2 1

腰椎椎間板ヘルニアと診断された慢性腰痛症患者2名に対し,歩行時における体幹筋の筋活動について表面筋電図を測定し,健常群と比較,検討した.症例Aでは内腹斜筋の筋活動は歩行周期を通して平坦化していた.また,腰背筋筋活動パターンは立脚期中期,遊脚期にも筋活動が増加し,多相性を呈した.常時腰背筋の筋緊張を高めることが脊柱可動性低下の一要因であると考えられた.症例Bにおける歩行時の腰背筋筋活動パターンは左側多裂筋,最長筋,腸肋筋ともに多相性パタ-ンを呈した.運動療法後は最長筋,腸肋筋,多裂筋ともに健常群のパターンに類似したが,多裂筋は立脚期中期および遊脚期中期の筋活動増大が残存した.ラセーグ徴候陽性,SLR角に変化を認めなかったことからブレーキング作用が生じたと考えられる.慢性腰痛症患者に対して表面筋電図を用いて問題点を明確にすることが運動療法の内容,治療効果判定を判断するために重要であると考える.

1 0 0 0 OA 北九州の「青空がほしい」公害反対運動における主婦の活動

- 著者

- シュラーデ アンナ 鈴木 玲

- 出版者

- 法政大学大原社会問題研究所

- 雑誌

- 大原社会問題研究所雑誌 = 大原社会問題研究所雑誌 (ISSN:09129421)

- 巻号頁・発行日

- vol.713, pp.23-38, 2018-03-01

- 著者

- 鈴木 広光

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 文学 (ISSN:03894029)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.154-168, 2011-05

1 0 0 0 IR 古事記偽書説の歴史とその意義について

- 著者

- 鈴木 祥造

- 出版者

- 大阪教育大学歴史学研究室

- 雑誌

- 歴史研究 (ISSN:03869245)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.1-23, 1967-11-30

1 0 0 0 OA 新潟県産茶豆の最適な加熱条件及び保存条件の検討

- 著者

- 小川 朋子 鈴木 唯 萩原 静 五十嵐 絵美 五十嵐 槙 伊藤 直子 岩森 大 山崎 貴子 村山 篤子

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成22年度日本調理科学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.179, 2010 (Released:2010-08-27)

【目的】枝豆の収穫の際には規格外のはね豆が2,3割を占めている。現在、新潟県では首都圏に県産品をアピールする「にいがたフード・ブランド推進事業」が行われ、その事業の一環にはね豆の有効利用がある。本研究では、はね豆を用いて枝豆の最適な加熱条件及び保存条件を色調、官能評価、成分測定より検討した。 【方法】加熱は予備実験よりゆで加熱(100℃4分)、スチーム加熱(90℃5分)を比較した。スチーム加熱には低温スチーミング装置ATS-10A(AIHO)を用いた。保存条件は、収穫後の放置時間、ブランチングの効果について検討した。色調は色彩色差計(コニカミノルタ)を用いて行い、官能評価はゆで加熱を基準に7段階評価尺度法を用いてSD法による評価を行った。成分はHPLC法にて糖量を、ヒドラジン法にて総ビタミンC量を、ヤマサグルタミン酸キットによる比色法にてグルタミン酸量を定量した。 【結果】ゆで加熱した枝豆よりスチーム加熱した枝豆の方が糖が多くなったが、ビタミンC、グルタミン酸には差が見られなかった。色調及び官能評価においてもゆで加熱よりもスチーム加熱の方が高い評価を得た。収穫後放置すると、ビタミンCに大きな減少はなかったが、糖は時間が経つにつれ、減少した。収穫直後の生の枝豆とブランチング処理をした枝豆を-23℃で60日間保存し比較すると、ブランチング処理を行ったほうが色調、風味ともに優れていた。以上のことから、枝豆をおいしく食したい場合には収穫後1日以内でスチーム加熱をすることが望ましく、すぐに食さない場合には生で冷凍保存するよりもブランチング処理をして保存をするほうがよいことが分かった。

1 0 0 0 OA 副大統領をめぐる政治 : アフリカを中心として

- 著者

- 鈴木 亨尚

- 出版者

- 亜細亜大学アジア研究所

- 雑誌

- アジア研究所紀要 = Journal of The Institute for Asian Studies (ISSN:03850439)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.45-131, 2016

1 0 0 0 大船渡市野々前貝塚縄文時代人骨の形態人類学的および理化学的分析

- 著者

- 佐伯 史子 萩原 康雄 奈良 貴史 安達 登 米田 穣 鈴木 敏彦 澤田 純明 角田 恒雄 増山 琴香 尾嵜 大真 大森 貴之

- 出版者

- 日本人類学会

- 雑誌

- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.1, pp.1-17, 2016

- 被引用文献数

- 2

岩手県大船渡市野々前貝塚から出土した縄文時代晩期の熟年男性1体(1号),胎児ないし新生児1体(2号),壮年後半から熟年前半の女性1体(3号),熟年女性1体(4号),3歳程度の幼児1体(5号)の計5体について,形態人類学的および理化学的分析を実施した。人骨の年代は放射性炭素年代測定により3150~3000年前(cal BP)と推定された。形態学的検討およびDNA分析の双方から,野々前貝塚人骨が縄文時代人に一般的な形質を有することが明らかとなった。ミトコンドリアDNAのハプログループが判明した3体(1号N9b1,4号N9b*,5号M7a2)に母系の血縁関係は認められなかった。特筆すべき古病理学的所見として,出土成人3体全ての外耳道に明瞭な外耳道骨腫が確認された。これは,野々前貝塚の人々が水中(潜水)ないし水面域での漁撈活動に従事していた可能性を示唆するものである。炭素・窒素同位体比の分析では海産物を多く摂取していた食性が提示されており,外耳道骨腫の多発との関連がうかがわれた。また,出土成人3体全ての頸椎に重度の椎間関節炎が生じており,野々前貝塚の人々が頸椎に強い負荷のかかる生活環境にあったことが想起された。

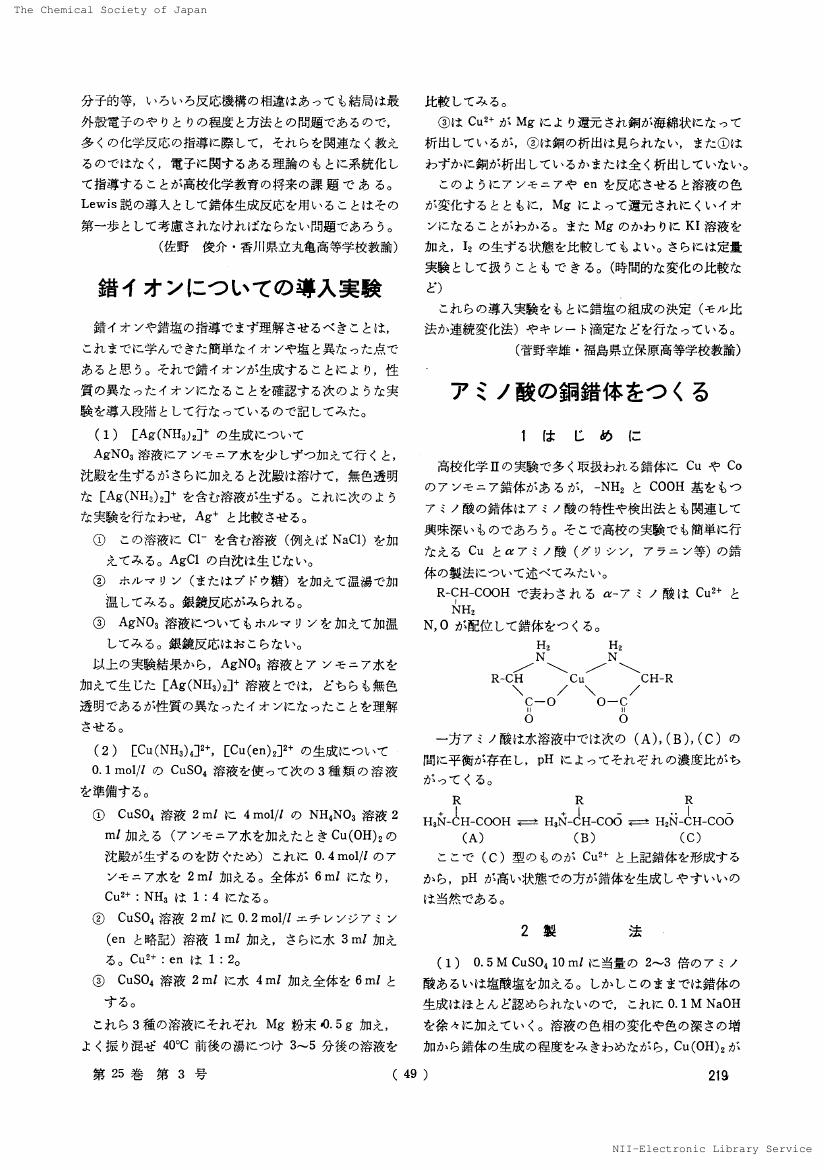

1 0 0 0 OA アミノ酸の銅錯体をつくる(<特集>錯体 : 特に高校化学 II の効果的な指導のために)

- 著者

- 鈴木 和孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.219-220, 1977-06-20 (Released:2017-09-22)