1 0 0 0 OA コーンビーム型CTスキャンによるジャイアントパンダ頭部の三次元画像解析(短報)(解剖学)

- 著者

- 遠藤 秀紀 小宮 輝之 成島 悦雄 鈴木 直樹

- 出版者

- 社団法人日本獣医学会

- 雑誌

- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.12, pp.1153-1155, 2002-12-25

- 被引用文献数

- 1 3

コーンビーム型CTスキャンは,遺体から直接的に三次元データを集めることを可能とするものである.筆者らは,ジャイアントパンダ(Ailuropoda melanoleuca)の遺体の頭部を用いて,コーンビーム型CTにより,復構を経ずに直接的に三次元画像を得た.また三次元データからセクションを作ることで,非破壊的に頭部諸断面の観察を行った.得られた結果の要点は以下の2つである.1)三次元画像から咀嚼筋と下顎骨の形態学的関係を示すことができた.側頭窩の吻外側において下顎骨の筋突起の位置を認識することができた.2)三次元データから断面像を作ることで,鼻腔内を詳細に観察することができ,鼻甲介の発達が確認された.また鼻腔後部,嗅球の吻側領域には複雑な構造を備えた篩骨迷路が観察された.これらのデータは同種が繁殖期に交尾相手を見出す上で重要と推測される嗅覚機能の議論にも有効と考えられる.

1 0 0 0 OA 2 中小型有機ELディスプレイ

- 著者

- 鈴木 雅彦 木村 裕之 中村 智樹 軍司 雅和

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.12, pp.1024-1027, 2013 (Released:2015-12-01)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA 舌圧測定時における舌骨筋群の筋電図学的分析

- 著者

- 古志 奈緒美 真柄 仁 酒井 翔悟 鈴木 拓 辻村 恭憲 井上 誠

- 出版者

- 日本顎口腔機能学会

- 雑誌

- 日本顎口腔機能学会雑誌 (ISSN:13409085)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.34-35, 2017 (Released:2018-08-11)

- 参考文献数

- 1

- 著者

- 工藤 玄恵 鈴木 晟幹 塚本 哲

- 雑誌

- 東京医科大学雑誌 (ISSN:00408905)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.631, 2008-10-25

1 0 0 0 OA 波斯高原旅行記 (承前)

- 著者

- 鈴木 眞静

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.5, pp.370-375, 1910-05-15 (Released:2010-10-13)

1 0 0 0 OA 極細毛音波歯ブラシの歯肉傷害と臨床効果ならびにポケット内細菌への影響

- 著者

- 松島 友二 鈴木 琢磨 八島 章博 白川 哲 鈴木 丈一郎 五味 一博

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

- 雑誌

- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.306-313, 2015 (Released:2015-08-31)

- 参考文献数

- 28

目的 : 極細毛を用いた手用歯ブラシは, 極細毛が歯周ポケット内に到達し, 歯周ポケット内のプラークコントロールに効果があるとされているが, 手用歯ブラシでは細かな振動を与えることが困難で, 極細毛の効果を十分に発揮することができないと考えられる. 本研究では, 微細な振動を与える音波歯ブラシに極細毛を応用した場合のプラーク除去効果, 歯周ポケット内の細菌叢の変化および歯肉に対する傷害を調べることを目的とした. 材料と方法 : 実験には段差の異なる極細毛3種類と手用極細毛歯ブラシを用いた. 被験者は, 歯肉炎または軽度歯周炎を有する歯周病患者52名を対象とした. この52名を無作為に4群に分け, 0週, 2週および4週後に歯肉擦過傷, 歯肉溝滲出液量, ポケット深さ, BOP, GI, PCR値を測定した. また, 歯周病患者18名について段差3mmの極細毛歯ブラシを音波歯ブラシおよび手用歯ブラシで用い, 使用前後のポケット内細菌をPCR-Invader法で測定した. 結果 : すべての歯ブラシにおいて歯肉への傷害は軽微であった. また, プラーク除去および歯肉の炎症改善は, 各歯ブラシ間に有意差を認めなかった. 段差3mmの極細毛を音波歯ブラシで用いた場合, 有意に細菌の減少が認められた. 考察 : 極細毛を応用した音波歯ブラシは, ポケット内のプラークコントロールに有効であると考えられた. さらに歯肉傷害は少なく, 安全に使用できることが確認された.

- 著者

- 鈴木 常恭

- 出版者

- 尚美学園大学芸術情報学部

- 雑誌

- 尚美学園大学芸術情報学部紀要 (ISSN:13471023)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.11-33, 2005-12

現実あるいは架空の出来事や事態を時系列および因果関係に従って、一定のまとまりをもって記していくものが「物語」である。ドキュメンタリーも出来事を時系列、因果関係を意味づけ、解釈し、解明するという点では「物語」である。しかし、ドキュメンタリーの「物語」に対し「反物語」が突きつけられた。本稿は、環境化したテレビにおいて「ドキュメンタリー」が、どのように「物語るドキュメンタリー」として生成され、どのように「物語らないドキュメンタリー」へ変容していくかを考察する。考察の中心となるのは、テレビ草創期の1950年代半ばから変容が顕在化てくる1960年代後半までである。テレビド・ドキュメンタリーが、他の番組と同じように演出的変容は、当然演出家の問題として顕在化する。が、機器の開発・導入によっても演出に変容をうながし顕在化させる。本稿では、この点についても言及する。

1 0 0 0 OA 体重変化から推測されるアゲハ蛹の性質

- 著者

- 鈴木 光

- 出版者

- 日本鱗翅学会

- 雑誌

- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.1-7, 2017-04-28 (Released:2017-12-01)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

The pupal weight of the swallowtail butterfly (Papilio xuthus Linnaeus) was measured, to determine if there were distinguishable differences between non-hibernant, hibernant or parasitized pupae. Measurements were made of 80 pupae, including 18 hibernant, 29 non-hibernant, 24 parasitized and 9 diseased pupae. In the former 3 types of pupae, the weight decreased linearly with time after pupation, but at different rates (parasitized pupae > hibernant pupae >> non-hibernant pupae) . At eclosion, the pupal weight had decreased to about 90% of the initial value for the non-hibernant pupae, and about 85% for the hibernant pupae. The results indicate that the weight loss was quicker for the parasitized and non-hibernant pupae compared to the hibernant pupae, while the amount of weight loss at emergence was larger for the hibernant pupae than for the non-hibernant pupae.

- 著者

- 大村 智 中川 彰 鈴木 数広 秦 藤樹 Jakubowski Ann Tishler Max

- 出版者

- 天然有機化合物討論会実行委員会

- 雑誌

- 天然有機化合物討論会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.229-236, 1973

We have been studied the relationship between the structures and the biological activities on 16-membered lactone ring macrolide antibiotics. The aglycone moiety from 16-membered macrolides has not been reported, but in the present series of work, we have chemically obtained the aglycone from leucomycin A_3 (LM A_3) (I). Treatment of (I) with m-chloroperbenzoic acid in CHCl_3 gave the N-oxide (II), which was refluxed with Ac_2O in CHCl_3 to obtaine aglycone, leuconolide-A_3 5,18-hemiacetal (III). In the above reaction, a neutral macrolide, 2'-acetyl 3'-desdimethylamino 3'-oxo LM A_3 (X) which 3'-dimethylamino group on mycaminose moiety was converted to ketone carbonyl was isolated from the same reaction product. Furthermore, (I) was reacted with Al-isopropoxide to give 9-dehydro 18-dihydro leucomycin A_3 (V). (V) was oxidized with m-chloroperbenzoic acid to N-oxide (VII), and(VII)was then treated with Ac_2O in CHCl_3 to obtain 9-dehydro 18-dihydro leuconolide-A_3 (VIII). In order to clarify the correlation between the structure and biological activity of mycaminose moiety, various derivatives were synthesized. The antimicrobial activities of the both glycone, (III) and (VIII) completly disappeared, and it was found that the decreasing of electro-density on dimethylamino group on mycaminose moiety resulted in the decrease of the activity.

1 0 0 0 糖尿病者における脈波伝達速度(PWV)とアポ蛋白について

- 著者

- 藤井 豊 鈴木 教敬 堀 三郎 佐野 隆一 及川 真一 阿部 隆三 豊田 隆謙 後藤 由夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本動脈硬化学会

- 雑誌

- 動脈硬化

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.6, pp.1385-1387, 1986

Diabetes mellitus is frequently complicated with atherosclerosis. PWV (pulse wave velocity) is an indicator for the sclerotic change of thoratic and abdominal aorta. We studied the relation between PWV and lipid metabolism in diabetics.<br>The subjects who took part in this study were 54 diabetics who were aged from 50 to 59 years old and had a duration of illness over 5 years. Fasting blood sugar level and the concentration of glycosylated hemoglobin (HbA<sub>1</sub>) were measured. Serum total cholesterol (TC), triglyceride (TG), HDL-cholesterol (HDL-C), apo B and apo A-I were measured by enzymatic methods and SRID, respectively. PWV was measured by the methods of Hasegawa, et al.<br>We concluded that (1) PWV increased in poorly controlled diabetics (FBS 180mg/dl) more than in well controlled diabetics (FBS 119mg/dl), and (2) PWV had significant positive-relation to serum TC, TG, apo B, apo A-I and apo B/A-I ratio, and had significant negative-relation to HDL-C.<br>According to these data we should improve not only glucose metabolism but also derangement of lipid metabolism.

1 0 0 0 糖尿病剖検例における血管障害

- 著者

- 山田 憲一 阿部 隆三 鈴木 進 及川 真一 後藤 由夫

- 出版者

- Japan Atherosclerosis Society

- 雑誌

- 動脈硬化 (ISSN:03862682)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.3, pp.489-495, 1982

Diabetic autopsy cases were collected from the Annual Report of Pathological Autopsy Cases published by Japanese of Pathology for the year 1976-1978. 2089 primary diabetic cases were collected and the cause of death and pathoanatomical findings in various organs were analysed in these primary diabetic cases, and following results were obtained.<br>1) The main causes of death were cardiovascular diseases (43.1%), malignant neoplasma (22.6%), infections (16.2%), diabetic coma (1.9%) and hypoglycemia (0.3%).<br>2) In cardiovascular diseases, the leading cause was diabetic nephropathy (15.6%), followed by cerebral (14.6%) and coronary (10.5%) artery disease.<br>3) The frequency of arteriosclerotic cardiovascular diseases and malignant neoplasmas as cause of death increased with age. Diabetic nephropathy appeared as a cause of death in 3rd decade and the leading cause of death was diabetic nephropathy in 3rd decade (52%) and 4th decade (32%), and over 5th decade decreased with age. Cerebral vascular and coronary artery diseases increased with age and cerebral vascular disease was the leading cause of death over 6th decade.<br>4) In pathoanatomical findings, the frequencies of glomerulosclerosis, myocardial infarction, cerebral infarction and homorrhage were 40.9%. 17.2%, 15.6% and 7.0%, respectively. Myocrdial infarction and cerebral infarction were found in 4th decade and increased with age, while cerebral hemorrhage decreased over 6th decade with age. Diabetic glomerulosclerosis was found in the cases of 2nd decade and high frequencies of glomerulosclerosis were found in all decade and it was higher than those of other vascular lesions.<br>These results showed the characteristics in the causes of death of diabetics in Japan are a lower incidence of coronary artery disease and a high incidence of diabetic nephropathy.

1 0 0 0 家族性高コレステロール血症ホモ接合体の症例

- 著者

- 阿部 隆三 丸浜 喜亮 奥口 文宣 及川 真一 柿崎 正栄 鈴木 勃志 後藤 由夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.11, pp.1452-1457, 1980

30才,男性で5~6才頃から黄色腫を有し,著明な高コレステロール血症を呈した症例の家族検診,および培養線維芽細胞の検討成績から家族性高コレステロール血症ホモ接合体と診断した症例を報告する.家族検診の脂質検査では, 11例中9例に高コレステロール血症がみられ,そのうち, 8例にIIa型高脂血症がみられた.また,本症例の弟に著明な黄色腫が認められた.一方,心電図所見では, 1例に虚血性変化がみられた.培養線維芽細胞の検討では,本症のアセテートからステロールへの合成能が,正常人培養線維芽細胞に比べ約18倍高い.また,本症例細胞のHMG-CoA reductase活性は,正常人細胞と比べ約15倍高い.さらに,正常人細胞では,培養液をリポ蛋白deficient mediumにすると,細胞内HMG CoA-reductaseの酵素誘導がおこり増加するが,本症例では全く誘導がみられない.以上の結果から, LDLレセプターを直接測定していないが, Goldsteinらの提唱しているLDLレセプターの完全欠損症,すなわち,家族性高コレステロール血症ホモ接合体の症例であることを証明しえた.本症例の治療成績では,クロフィブレートやコレスチポールに全く抵抗を示し,他の強力な治療法を行なう必要があると考えられる.

1 0 0 0 OA エディプスなき後のロシア美術 : ソビエト・アヴァンギャルドの源流

- 著者

- 鈴木 正美 スズキ マサミ Masami Suzuki

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.25-39, 1999-06-30

- 著者

- 石井 直弘 清水 雄介 青木 麻利江 鈴木 彩馨 貴志 和生

- 出版者

- 日本マイクロサージャリー学会

- 雑誌

- 日本マイクロサージャリー学会会誌 (ISSN:09164936)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.178-181, 2020

<p>Various techniques for nail reconstruction have been reported until now; however, a simple one providing good esthetic results was difficult to find. Arterialized venous toenail flap is a free flap that includes the nail bed and matrix with a pedicle formed solely by the subcutaneous vein of the toe. The use of this flap is minimally invasive, easy, and the flap has a high survival rate. The mechanism of graft survival remains unknown given the non-physiological circulation. To the best of our knowledge, no studies have explained this mechanism with reference to detailed postoperative course. We herein present two cases of nail reconstruction performed using arterialized venous toenail flap. We analyzed the postoperative course in detail, which enabled us to postulate on the mechanism of graft survival.</p>

- 著者

- 打田 恭平 鈴木 健嗣

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会総合大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, no.1, 2011-02-28

1 0 0 0 OA 体験共有における投射について

現実に様々な経験を体験している人(実体験者)の感覚情報を記録・送信し,それを体験者が体験した状態(体勢)で,再生することによって,実体験者の経験を仮想的に追体験できる.これを我々は体験共有と呼んでいる.全ての感覚を伝えることが理想であるが,当面,視覚・聴覚による体験共有を目指し,実体験者用のヘッドマウンテッドカメラと姿勢センサ,追体験者用のヘッドマウンテッドディスプレイから構成される,体験共有システム試作機を開発中である.本発表では,体験共有技術について紹介し,追体験者の手と実体験者の手や追体験者の手のCG表示との間の投射・異投射について述べる.さらに,体験共有における投射・異投射について本格的実験を行うための,体験共有システム試作機を用いた準備的な評価実験の結果を報告する.

- 著者

- 岡本 玲子 岩本 里織 西田 真寿美 小出 恵子 生田 由加利 田中 美帆 野村 美千江 城島 哲子 酒井 陽子 草野 恵美子 野村(齋藤) 美紀 鈴木 るり子 岸 恵美子 寺本 千恵 村嶋 幸代

- 出版者

- 一般社団法人 日本公衆衛生看護学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生看護学会誌 (ISSN:21877122)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.47-56, 2016 (Released:2016-05-20)

- 参考文献数

- 24

【目的】本研究の目的は,東日本大震災で津波災害を受けた自治体の職員が,震災半年後に印象に残ったこととして自発的に語った遺体対応業務とそれに対する思いを質的記述的に解釈することである.【方法】対象は一自治体の職員23名であり,個別面接により被災直後からの状況と印象に残ったことについて聴取した.【結果】自治体職員として行った有事の業務に関する262のデータセットのうち遺体対応に関するものはわずか21であった.遺体対応業務には,震災後,直後からの遺体搬送,約2か月間の遺体安置所,約3か月間の埋火葬に係る業務があった.それぞれの業務に対する職員の思いは,順に,「思い出せない,どうしようもない」,「精神的にやられた,つらい」,「機能マヒによる困惑」が挙がった.【考察】避難所と物資の業務については,創意工夫や今後の展望などが具体的に語られたのに比べ,遺体対応については非常に断片的であり,話すことにためらいが見られた.遺体対応業務は通常業務とは全く異質なものであり,準備性もないまま遂行した過酷なものであった.我々は有事に起こるこのような状況について理解し,今後に備える必要がある.

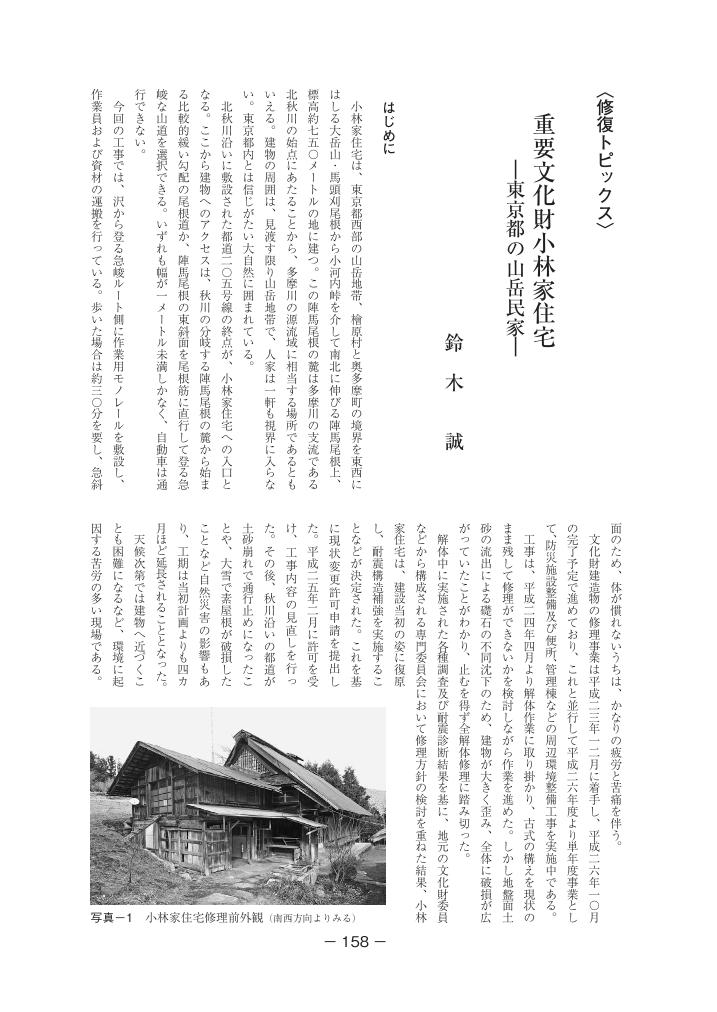

1 0 0 0 OA 重要文化財小林家住宅 東京都の山岳民家

- 著者

- 鈴木 誠

- 出版者

- 建築史学会

- 雑誌

- 建築史学 (ISSN:02892839)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, pp.158-172, 2014 (Released:2018-07-05)

1 0 0 0 OA 維管束のクリプトクロム2は花芽形成を促進する

- 著者

- 遠藤 求 望月 伸悦 鈴木 友美 長谷 あきら

- 出版者

- 日本植物生理学会

- 雑誌

- 日本植物生理学会年会およびシンポジウム 講演要旨集 第47回日本植物生理学会年会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.158, 2006 (Released:2006-12-27)

植物にとって光は重要な情報源であり、発芽や花成などさまざまな生理応答に関わっている。花成に重要な光受容体としてフィトクロムとクリプトクロムが知られているが、これらが実際にどの器官/組織で光を受容し花成を制御しているかは不明であった。これまでに、我々はシロイヌナズナにおいてフィトクロムBは子葉の葉肉細胞で花芽形成を制御していることを明らかにした(Endo et al., 2005)。 我々は今回、クリプトクロム2(cry2)がどこで働き花成を制御しているのかを明らかにした。器官/組織特異的な発現が知られているプロモーターにCRY2-GFP融合遺伝子をつないだコンストラクトを作成し、cry2欠損変異体に形質転換した。また比較のため、CRY2-GFPを内在性プロモーターで発現させる形質転換体も作出した。これらの植物でcry2-GFPタンパク質の発現パターンと花芽形成を調べた結果、維管束でcry2-GFPを発現させた場合にのみcry2欠損変異体の遅咲き表現型は相補され、葉肉、茎頂、表皮、根でcry2-GFPを発現させた場合では表現型の相補は観察されないことが分かった。また組織レベルでの遺伝子発現を調べた結果から、維管束のcry2は花成制御に重要な遺伝子の一つであるFLOWERING LOCUS Tの発現制御を介して、細胞自律的に働いていることが示唆された。

1 0 0 0 IR 泗川の戦いにおける奇瑞の演出 : 島津氏を護る狐のこと

- 著者

- 鈴木 彰

- 出版者

- 早稲田大学国文学会

- 雑誌

- 国文学研究 (ISSN:03898636)

- 巻号頁・発行日

- vol.169, pp.13-24, 2013-03