1 0 0 0 OA 地方公益企業の乗取失敗と関与銀行家の苦悩 : 篠山軽便鉄道を事例として

- 著者

- 小川功

- 出版者

- 滋賀大学経済経営研究所

- 雑誌

- 彦根論叢

- 巻号頁・発行日

- no.321, 1999-11

- 著者

- 箭野 章五郎 髙良 幸哉 樋笠 尭士

- 出版者

- 日本比較法研究所

- 雑誌

- 比較法雑誌 (ISSN:00104116)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.377-414, 2014-12-30

責任能力が問題とされた被告人につき,事実審裁判官が,制御能力の著しい減少を認めた鑑定に基本的に従って刑法21条(限定責任能力)の適用を認めた場合に,その判決の中での理由づけについて不十分であるとし,かつ,事案に即して検討の不十分な点を示した判断,についての検討。 / 本稿は,被告人が,StGB184b条4項1文にいう児童ポルノ文書の自己調達行為2件と,それらの結果である同項2文にいう児童ポルノ文書の自己所持を行った事案について,児童ポルノ文書の所持は,当該文書の自己調達の構成要件に劣後する「受け皿構成要件」であり,それゆえ,所持という補足的犯罪による,数個の独立した調達行為を結びつける,かすがい作用は認められないとした事案の検討である。それに加えて,本稿ではキャッシュデータの保存行為および,我が国における児童ポルノの所持罪規制についても検討を加えるものである。 / 被告人が恋敵を殺そうと思い斧を投げたが,その斧が自身の妻に当たってこれを死亡させ,妻に対する殺人の未必の故意が認められた事例である。阻止閾の理論に基づき,行為者が結果の発生を是認しつつ甘受していたか否かを判断する際には,行為後の事情(斧が当たった後の妻への殴打)を考慮することはできないはずであるところ,LGは,被告人の犯行後の行為態様を考慮し,未必の故意の意思要素を是認したのである。BGHは,LGの結論に異を唱えていないものの,阻止閾の判断方法,及び未必の故意の認定方法には疑問を投じている。本稿は,殺人の未必の故意の認定に際し,近年BGHによって用いられている「阻止閾の理論」を基礎に,方法の錯誤ならびに択一的故意の議論を併せて,本判決における未必の故意の内実を考察するものである。

1 0 0 0 OA 第四紀の風成塵・レスについて

- 著者

- 成瀬 敏郎

- 出版者

- 日本第四紀学会

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.75-93, 2014-04-01 (Released:2014-10-24)

- 参考文献数

- 86

- 被引用文献数

- 1

これまで著者は,乾燥地域や氷河末端から風で運ばれる風成塵とその堆積物であるレスについて,日本列島をはじめ,中国,韓国,ヨーロッパ,イスラエル,アメリカ合衆国,ニュージーランドなどのレス地帯を調査し,レスの分布,研究史,堆積時期,気候変動とのかかわりを研究してきた.本論では,レスの研究史,レスの分布と堆積時期,風成塵の同定に ESR 酸素空孔量(以下,酸素空孔量とする)分析が有効であること,風成塵・レスの堆積量や粒径などが過去の風の強さを復元するのに有効であること,完新世土壌の母材に占める風成塵の役割の重要性について述べた.さらに中国と韓国の旧石器編年・対比にレス-古土壌による編年法が有用であること,日本列島において MIS 6 のレス層に前期旧石器が包含されていることを述べた.

1 0 0 0 OA 第四次延長の世界 : 附・アインシタインの四次元

1 0 0 0 荻野吟子 : 日本で初めての女性医師

- 著者

- 蛭田 秀一 島岡 みどり 張 成忠

- 出版者

- 名古屋大学総合保健体育科学センタ-

- 雑誌

- 総合保健体育科学 (ISSN:02895412)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.63-70, 2004

1 0 0 0 OA 環境負荷の低い有機酸溶液によるSUS304鋼電解研磨面の不働態化処理

- 著者

- 石見 清隆 井田 義明 津高 文幸 杉本 克久

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.150-158, 2016-03-01 (Released:2017-03-01)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 2

Anodic polarization curves of electro-polished Type 304 stainless steel were measured in organic acid solutions of eight types to develop a safe and environmentally friendly passivation treatment. The pitting potentials of the steel passivated in the solutions were examined in a deaerated 3.5%NaCl solution. Among the organic acid solutions, 8%DL-malic acid, 8%citric acid, 8%L-tartaric acid and 8%glucono-δ-lactone were found to be suitable as treatment solutions because of the low current densities(<0.02 A・m-2)of the passive state and high pitting potentials(>700 mV vs. Ag/AgCl(sat. KCl))of the passive films. Passive films formed on Type 304 stainless steel by natural immersion into 8%DL-malic acid+0.98%H2O2, 8%citric acid+0.98%H2O2, 8%L-tartaric acid+0.98%H2O2 and 8%glucono-δ-lactone+0.98%H2O2 showed high pitting potentials(>1000 mV)in NaCl solutions of 3.5% - saturation concentration. For solutions containing H2O2, the pitting-potentialraising effects were greater on an electro-polished surface than on a buffer(#400)-polished surface.

- 著者

- James H.P. RICE Naoto TSUJII Yuichi TAKASE Akira EJIRI Osamu WATANABE Hibiki YAMAZAKI Yi PENG Kotaro IWASAKI Yuki AOI Yongtae KO Kyohei MATSUZAKI Yuki OSAWA

- 出版者

- The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research

- 雑誌

- Plasma and Fusion Research (ISSN:18806821)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.2402009, 2020-04-06 (Released:2020-05-08)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 4

A new Langmuir probe has been designed and installed in TST-2 for measurements of Scrape-Off Layer plasmas (SOL). Non-inductive current drive is considered essential for spherical tokamak reactors. It has previously been shown that a large amount of injected Lower Hybrid Wave (LHW) power is lost in the SOL [1]. A full density profile of SOL conditions is necessary to accurately simulate the propagation of LHW in TST-2. A new probe was designed for durability, larger signal and Mach probe measurements. The new probe has been installed in TST-2 and results have been obtained. Temperature measurements show Te = 30 - 50 eV during RF injection and <10 eV otherwise. Density measurements show ne = 2.0 × 1015 m−3 and 1.5 × 1016 m−3 during flat-top RF power injection from Outboard- and Top-launch antennas, respectively. This is above the cut-off density for the 200 MHz LHW (5 × 1014 m−3) in TST-2, thus LHW can propagate through SOL plasma.

- 著者

- 長沼 健

- 出版者

- 情報処理学会 ; 1960-

- 雑誌

- 情報処理 (ISSN:04478053)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.152-158, 2020-01-15

本稿では,匿名送金機能を持つ代表的な暗号通貨Zcashと,その基盤技術であるゼロ知識証明:zk-SNARKを暗号技術の非専門家向けに解説する.また,このような匿名性の高い暗号通貨が,マネーロンダリングなどの不正な送金手段として利用される恐れが指摘されているが,ゼロ知識証明を用いることで,適切な監査機能を実現可能なことも紹介する.

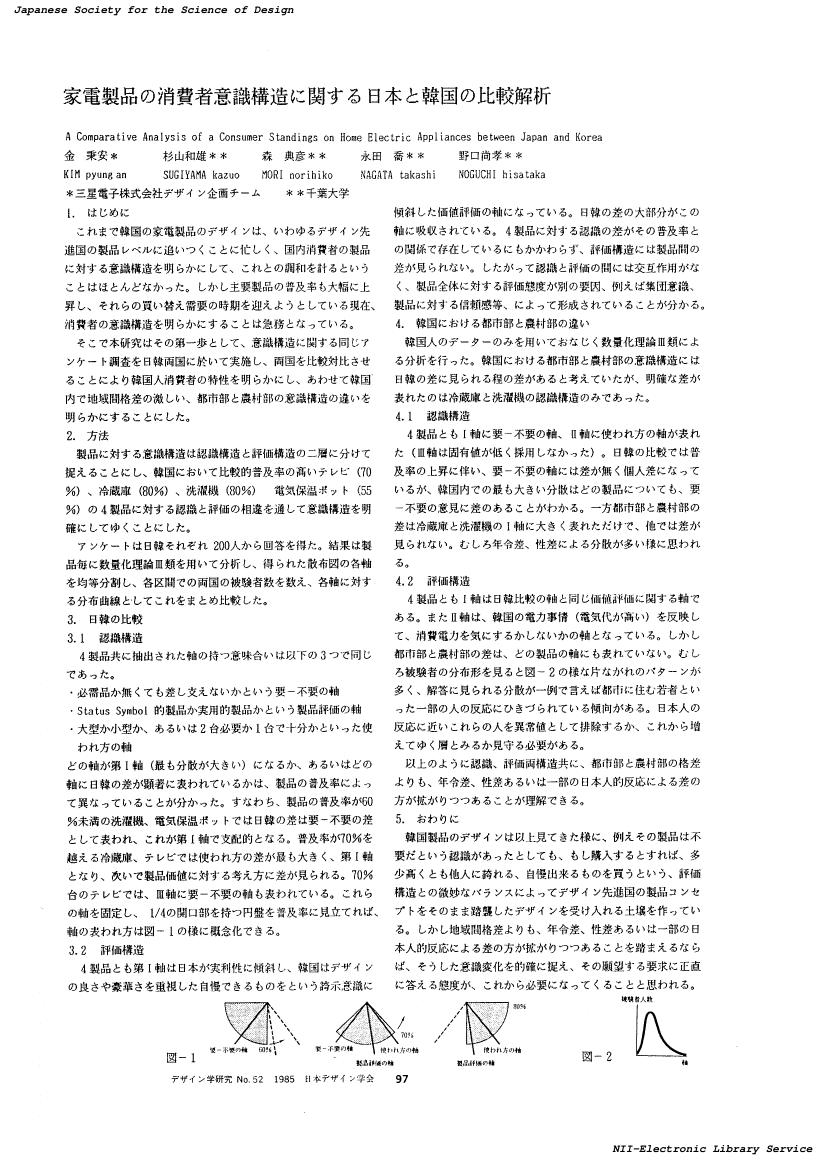

1 0 0 0 OA 家電製品の消費者意識構造に関する日本と韓国の比較解析(第32回研究発表大会)

- 著者

- 金 秉安 杉山 和雄 森 典彦 永田 喬 野口 尚孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.1985, no.52, pp.97, 1985-10-12 (Released:2017-07-25)

1 0 0 0 OA 日本人の金融リテラシーはそれほど低くない!?

- 著者

- 山口 勝業

- 出版者

- 行動経済学会

- 雑誌

- 行動経済学 (ISSN:21853568)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.Special_issue, pp.S1-S4, 2019 (Released:2020-03-17)

- 参考文献数

- 11

「日本人の金融リテラシーは米国人よりも低い」という通説があるが,じつは金融リテラシー調査の質問票の文面や回答者のバイアスによって米国のスコアが日本よりも高めに出ている疑いがある.これらの点を考慮すれば,金融リテラシーの客観的知識では日本人と米国人の違いはほとんどなく,主観的知識では米国人の自信過剰バイアスがスコアを高めていると思われる.

1 0 0 0 OA 乳がん検診受診行動と乳がん関連ヘルス・リテラシーの関係性に関する研究

- 著者

- 平井 啓 佐々木 周作 大竹 文雄

- 出版者

- 行動経済学会

- 雑誌

- 行動経済学 (ISSN:21853568)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.Special_issue, pp.S20-S25, 2017 (Released:2018-04-12)

- 参考文献数

- 11

本研究では,乳がん検診の受診行動と乳がん罹患や乳がん治療に関するヘルス・リテラシーとの関連性について検討を行った.40歳台・50歳台の女性を対象として,横断的デザインによるオンライン・アンケート調査を実施し,1,628名を対象とした解析を行った結果,乳がん検診の受診経験および計画意図と,乳がんの罹患リスク認知の高さ,乳がん検診と乳がん治療の効果に関する利得の認識の高さ,乳がん治療に対する知識の豊富さ,すなわちヘルス・リテラシーの高さが関連することが明らかになった.この結果は,乳がん検診の受診により,実際よりもかなり大きめの罹患リスクの認識を形成し,それが検診受診の目標意図を形成すると解釈することが可能である.一方,乳がん罹患のリスク認知を大きく高めることが受診意図の形成に貢献する可能性も考えられる.これらの因果関係の識別には,ランダム化比較試験等を採用した介入研究による検証が今後必要である.

- 著者

- 水野 篤 平井 啓 佐々木 周作 大竹 文雄

- 出版者

- 行動経済学会

- 雑誌

- 行動経済学 (ISSN:21853568)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.Special_issue, pp.S32-S40, 2019 (Released:2020-03-17)

- 参考文献数

- 16

日本における乳がん検診受診率は欧米諸国の受診率(60–80%)と比較し低い水準にあり,受診率向上に向けた取り組みが重要と考えられる.本研究では,行動経済学的観点から利得フレーム・損失フレームに基づく受診推奨メッセージが与える影響に関して検討する.乳がん検診の主対象である40・50歳代の女性のうち,自治体検診・主婦検診の乳がん検診の対象者と想定できる者1,047名に対し,インターネット上で検診受診意図に利得フレームと損失フレームが与える影響をランダム化比較試験にて評価した.利得フレームと損失フレームでの実行意図,受診意図を認めた対象者は,それぞれ234 (45.0%) vs 250 (47.4%), 450 (86.5%) vs 477 (90.5%) であり,実行意図は有意ではなかったが,受診意図に対しては有意に損失フレームが影響を与えた.乳がんの検診受診においては危険回避度のみではなく,同定確率および治癒率を含めたモデルでより説明が可能であることを実験的環境で示し,本データでも再現性を確認した.

1 0 0 0 OA 連続立体交差事業による関連側道の整備過程に関する研究 -京都市の関連側道を対象として-

- 著者

- 毛藤 洸大 阿部 大輔

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集 (ISSN:1348592X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.13-16, 2021 (Released:2021-07-24)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

本研究では京都市が整備した関連側道を事例に、関連側道に対する議論とその変化を明らかにし、関連側道の整備 にどのような影響を与えたか考察した。京都市で整備された関連側道はコミュニティ道路化や自転車歩行者専用道 路といった点が、他の近畿圏の関連側道にない特徴となっている。特に、関連側道の中ではあまり例のない自転車 歩行者専用道路で周辺住民と意見交換する場を設け、整備方針を議論してきた経緯を持つのが阪急西側道である。初期 7 年間は騒音や景観に関する議論、後期 1 年間は高架下に商業施設が整備されることから周辺住民の利便性を 確保しつつ、日常生活に支障をきたさないようどう配慮していくかが大きな論点となっていた。