標準宇宙モデルとして知られているフリードマン・ロバートソン・ウォーカー時空における非線形波動について考察する.フリードマン・ロバートソン・ウォーカー時空の計量は一般相対性理論に登場するアインシュタイン方程式の厳密解の一つで,一様等方的な物質分布のもとで膨張または収縮する宇宙モデルを表す.本研究の目的は,解の爆発の条件,爆発解の存在時間の評価を明らかにし,さらに平坦な時空であるミンコフスキー空間の場合での既知の結果と比較することによって,宇宙膨張速度を表すスケール因子が非線形波動に及ぼす影響を解明することである.本年度もまず,非線形項が未知関数の冪乗であるタイプの波動方程式について研究を行った.昨年度得られた爆発条件は,減速膨張宇宙に対してであった.本年度は等速膨張あるいは加速膨張する場合について研究を行い,解の爆発および爆発解の存在時間の評価を示すことに成功した.1より大きい任意の冪乗で解の爆発が起こるという結果である.さらに,未知関数の偏導関数の冪乗タイプである方程式についても考察した.その結果,減速膨張,等速膨張,加速膨張に対して,いずれも解の爆発条件および爆発解の存在時間の評価を得ることができた.非線形項の偏導関数が時間変数についての場合と空間変数についての場合とで比較してみると,解の爆発条件および爆発解の存在時間の評価が異なり,興味深い結果が得られた.ミンコフスキー空間の場合と比べて解の爆発が起こりやすいということが明らかになった.

1 0 0 0 今月の症例

- 出版者

- 金原出版

- 雑誌

- 臨床放射線 (ISSN:00099252)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.13, pp.1435-1438, 2020-12

1 0 0 0 OA Motor imagery and sport performance

- 著者

- Nobuaki Mizuguchi Hiroki Nakata Yusuke Uchida Kazuyuki Kanosue

- 出版者

- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine

- 雑誌

- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.103-111, 2012-05-25 (Released:2012-08-22)

- 参考文献数

- 112

- 被引用文献数

- 37 76

In the present review, how to measure motor imagery ability, brain activity during motor imagery, the benefits of motor imagery practice, and the influence of sensory inputs on motor imagery, are summarized. First, the classification of motor imagery is explained. Many methods have been utilized to evaluate motor imagery ability. For example, questionnaires, mental chronometry, and mental rotation tasks have been used in the psychological approach. Brain activity has been measured utilizing transcranial magnetic stimulation (TMS), functional magnetic resonance imaging (fMRI), positron emission tomography (PET), and electroencephalography (EEG). Some brain regions are activated motor execution in both and motor imagery, including the supplementary motor area (SMA), the premotor cortex (PM) and the parietal cortex. Although motor imagery is done without movement or muscle contraction, sensory input from the periphery interacts with motor imagery. Brain activation during imagery of an action, as assessed by TMS, is stronger when sensory inputs resemble those present during the actual execution of the action. Many studies have provided evidence of the effects of motor imagery practice on basic motor skills and sport performance. Most elite athletes (70-90%) report that they use motor imagery to improve performance, and professional players, as compared to amateurs, utilize imagery practice more often. Many studies have confirmed that motor imagery practice can also be useful not only in sports, but also for improving performance in patient rehabilitation programs.

1 0 0 0 地域のみかた : 文化的景観学のすすめ

- 著者

- 文化的景観学検討会編著 多田智美 永江大編

- 出版者

- 国立文化財機構奈良文化財研究所

- 巻号頁・発行日

- 2016

1 0 0 0 おしゃれをして町に出かけよう

- 著者

- 藤野 孝子 靍田 健弥

- 出版者

- 日本重症心身障害学会

- 雑誌

- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.163-168, 2019

協力:学校法人文化学園 文化服装学院 Ⅰ.はじめに重症心身障害児(者)は体つきも異なり、手足も十分に動かすことができません。既成の洋服では、自分の身体にあった、気に入ったものがなかなか見つかりませんが、みんな、「かっこいい」や「かわいい」といった言葉はうれしく、おしゃれをすることが大好きです。今回は東京都立東部療育センターの入所者と通所者でおしゃれ大好きな方の中から、5名の方にモデルになっていただき、普段なかなかできないその方の希望する、また機能性にも優れたファッションを、学校法人文化学園 文化服装学院の学生さんと先生にご協力いただき製作しました。Ⅱ.佐田晴香さんディズニーの音楽を聴いたりアニメを見たりするのが大好き。かわいいっていわれることもかわいいものも大好きで女子力とっても高め。もうすぐ家族の結婚式に出席するのに、シンデレラみたいなドレスで出席したいです。【結婚式用のドレス】「美女と野獣」のベルが着ているドレスが好きと伺い、アニメをみてドレスのデザインをしました。ジャカードの生地を使用し、ボリュームを出すために3段スカートを製作しました。トップスはボリュームのあるスカートとのバランスをとるためにアルファベットのVのような形のプリーツで肩幅を少し出しました。仮縫いでは、袖ぐりが大きかったので、小さく調整しました。○仕立て○トップスは、伸縮性があるカットソーの素材を使用し、後ろから前まで1枚で仕立て、前中心を開けました。スカートは、車椅子上でも着脱しやすいように上の2段は巻きスカートで、一番下の段が輪になっています。後ろにはゴムを入れました。このドレスは、レースを多く使用しているので、布地に合うレースを何度も選びなおしました。大変だったところは、スカートの分量が大きく布地の幅に入らなかったので、切り替えなければならず、先生と相談しながら位置を調整しました。また、ギャザーの分量が多く、ウエスト部分の布が3枚重なり縫製も大変でした。スカートの裾や身頃に遠くからでも光って見えるようにブルーのラインストーンをつけ、佐田さんのイメージに合わせたドレスになり、デザインしてよかったと思いました。製作者:デザイン専攻1組 グワナン フェリシア アンジェリカさん ら3名Ⅲ.菊池未来さん好きなことはおしゃれをすること。髪を結ってもらうのも大好きです。夏祭りの花火大会では浴衣を着ました。みんなにかわいいと声をかけられ、とってもうれしかったです。今日はドレスです。とっても楽しみです。【ラプンツェル風のドレスと髪型】ラプンツェルが好きと伺ったので、デザインはラプンツェルのドレスにしましたが、紫のドレスのイメージをピンクにしました。トップスは胸元の編み上げがポイントで、ピンクに負けない紫のリボン、袖はピンクと紫のストライプのパフスリーブにしました。スカートは2段になっていて、可愛らしいボリュームのあるデザインにしました。裾にレースが付いているのがポイントです。また、ラプンツェルのトレードマークである髪型も真似て、お花を髪にたくさんつけたデザインにしました。○仕立て○トップスはコルセットの形をしっかり出したかったので、身頃にはボンディングの素材を使用し、袖は伸縮素材を使用しました。着脱がしやすいように、左身頃の肩、袖、脇がすべて開くように仕立てました。スカートも着脱しやすいように、上の段は巻きスカート、下の段が輪になっています。後ろにはゴムを入れました。お花の髪飾りは、リボンを使用しました。素材はオーガンジーやサテンなど動きやすい素材ばかりだったので、手縫いやミシンが難しかったです。オリジナルのお花がどうしたら可愛くできるかを考えながら作業することはとても勉強になりました。自分がデザインしたドレスを実際に菊池さんが着用した姿を見たときはとても感動しました。製作者:デザイン専攻1組 三角 佑美江さん ら3名Ⅳ.岩瀬雅弘さん散歩が大好き。最近は秋葉原のメイド喫茶にも行ってきました。来年は20歳を迎えます。かっこいい晴れ着姿をみてください。【成人式用の羽織】来年の成人式で着れるようなド派手な和装の袴をデザインして欲しいとの要望だったので、派手な袴と岩瀬さんが大好きな黄色の着物をさがしてリメイクしました。工夫したところは、車椅子でも着脱しやすいように羽織の後ろ中心を開けて、後ろの丈を短くしました。また、派手なキラキラした感じを希望されていたので、箔をプリントしました。羽織のプリントは、成人式で着用するということで、お祝いごとの際に使用されるおめでたい文様「松竹梅」の周りを太陽を象徴する形の「円」で囲んだものにしました。使用した色は、オレンジや朱色、金、銀、金箔、銀箔で、華やかな色合いを心がけました。岩瀬さんの成人式という大切な記念日に着用する衣装のデザインに関われたこと、大変うれしく思います。喜んでもらえたらうれしいです。製作者: デザイン専攻1組 トウ ハクカイさん ファッションテキスタイル科1組 江村 由理子さん ら3名Ⅴ.山田桃子さんお母さんとテレビを見る時間は大好きなひとときです。今日はお化粧をしたりして、とてもワクワクしています。普段と違った衣装でステージに立てることを楽しみにしています。【はいからさん風の袴】山田さんは、はいからさん風の袴をアレンジしたデザインを希望されたので、はいからさんの特徴的な矢絣の着物とえんじの袴を探してリメイクしました。リメイク前の着物では、袴の裾が長かったのでカットし、カットした部分の布で髪のリボンを作りました。通常着物は、袴の中に着ますが、山田さんは小柄で丈が長かったので着やすい丈に調整しました。袖も、肩ではしょり少し短くしました。帯は後ろで結びますが、腰が痛いかなと思い前に縫い付けました。袴の生地が厚いため、アイロンがかかりづらく、裾をまつり縫いした後にプリーツをきれいに折るのが大変でした。足元にはブーツを合わせたいと思っていたところ、お母様が袴に合う素敵なブーツを探してくださいました。とてもよく似合っていて大変うれしく思います。製作者:服装科2年4組 森本 朱理さん ら4名Ⅵ.内藤奈々さんファッションショーをとっても楽しみにしていました。今年の春に高校を卒業し、大人の階段を駆け上がっている途中です。洋服やかわいいものが大好きです。今回は、ふんわりとしたかわいいドレスを希望しました。【フリルたっぷりかわいいドレス】内藤さんからの「かわいいドレス」の要望にこたえるため、ふわっとした感じを出すためにフリルをたくさんつけたところがポイントです。足がとてもきれいだったので、強調させるためスカート丈は短くしました。仮縫い時にトップスの丈が短かったため、丈を長くし、着脱時に必要な袖のゆとりを多くしました。パステル調の色が好みとのことだったので、パール入りのシャンパングリーンを選択しました。○仕立て○着脱しやすいように伸縮性があるカットソー素材を使用し、人工呼吸器にあたらないように衿ぐりを大きく開き、袖にもゆとりを多く入れました。普段からTシャツを着られているので、開きは特に作りませんでした。スカートはウエストにゴムを入れて着脱しやすくし、座るとスカートの膨らみが潰れてしまうのでパニエをいれてボリュームを出しました。フリルがたくさんついていたので、フリル作りのためギャザーを寄せるという単純作業が辛くもありましたが、どんどん仕上がっていく過程の中で、もっとかわいくしたいと思い、ギャザーを留めたリボンにラインストーンをつけて、華やかさを出しました。かわいいドレスが完成したときはうれしかったです。お母様にもとても喜んでもらえてよかったです。 製作者:デザイン専攻科1組 寺下 加陽里さん ら3名 さいごに人工呼吸器や酸素を使いながら、少し緊張しながらもステージに立ったモデルの5人の皆様。当日は、アンバサダーとして開会のご挨拶をいただいた東部療育センター入所者の吉田優輝さんと一緒に、素敵な笑顔で最後までショーを楽しんでくれました。無事にショーを終えられたのは、学校法人文化学園 文化服装学院の先生と学生の皆様のご尽力と、モデルのみなさんと保護者の皆様のご理解ご協力があったからこそだと思います。心より御礼申し上げます。写真や氏名の掲載は、保護者および関係者の了解を得て掲載しています。ください)

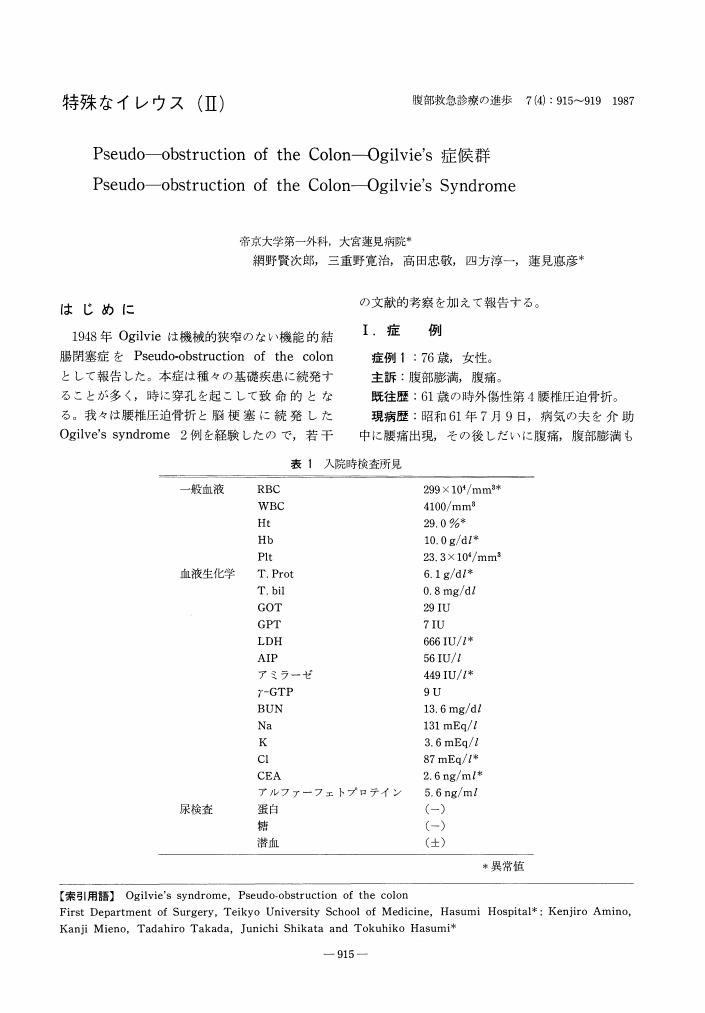

1 0 0 0 OA Pseudo-bstruction of the Colon-Ogilvie's症候群

1 0 0 0 OA ヒト生体における腓腹筋内側頭の腱組織の粘弾性

- 著者

- 久保 啓太郎 川上 泰雄 金久 博昭 福永 哲夫

- 出版者

- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.597-605, 1999-10-01 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 4 5

The purpose of this study was to investigate the viscoelastic properties of tendon structures in humans. Elongation of the tendon and aponeurosis of medial gastrocnemius muscle (MG) was directly measured by ultrasonography, while subjects (N=12) performed ramp isometric plantar flexion up to the voluntary maximum, followed by a ramp relaxation. The relationship between estimated muscle force (Ff) and tendon elongation (dL) was fitted to a linear regression, the slope of which was defined as stiffness of the tendon structures. The hysteresis was calculated as the ratio of the area within the Ff-dL loop (elastic energy dissipated) to the area beneath the load portion of the curve (elastic energy input) . The resulting Ff-dL relationship was non-linear in form, as previously reported on animal and human tendons in vitro. The mean stiffness was 24.0±5.6 N/mm. However, there was a considerable inter-subject variability (15.8 to 36.8 N/mm) . The Young's modulus, i. e., the slope of the stress-strain curve, was 280 MPa, which tended to be lower than the previously reported values for human tendons. It was also found that the strain of the tendon structures was homogeneously distributed along its length. The mean hysteresis (energy dissipation) was 23.4±12.4%. However, again there was a considerable inter-subject variability (8.7 to 39.3%) . The present results indicated that the tendon structures of human MG was considerably compliant and its hysteresis was in accordance with previously reported values.

1 0 0 0 IR 講演録 ラプンツェルのすがた : 「ラプンツェル」メルヒェンの解釈と意味

- 著者

- 木野 佳音 岡崎 淳史 Cauquoin Alexandre 芳村 圭

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2022年大会

- 巻号頁・発行日

- 2022-03-24

- 著者

- 安保 夏絵 アンボ ナツエ

- 出版者

- 大阪大学大学院言語文化研究科

- 雑誌

- 言語文化共同研究プロジェクト

- 巻号頁・発行日

- no.2016, pp.5-14, 2017-05-31

ポストコロニアル・フォーメーションズ(12)

1 0 0 0 IR ロシアの住宅投資 : 都市住宅市場を中心に

- 著者

- 道上 真有 Mayu Michigami 桃山学院大学経済学部兼任

- 出版者

- 桃山学院大学総合研究所

- 雑誌

- 桃山学院大学経済経営論集 = ST. ANDREW'S UNIVERSITY ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW (ISSN:02869721)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.53-97, 2007-09-28

The purpose of this paper is to analyze the Russian market economy, focused on the Russian housing market. The evolution of the housing privatization in Russia is described. The results of author's analysis are the following.1.The housing privatization is developed and its share is about 80%.2.The private dynamism has improved the housing quality, particularly since 2000.3.The housing affordability has improved since 1999.4.Russian economic development let the task of housing policy change from the housing supply to the improvement of housing quality.5.The reform of the utility system has started by increasing in utility rate since 2001.6.The Russian municipal authorities should consider the renewal of the real estate value. It will promote the mobility of housing market.7.The correlation between the share of Russian housing investment and the Russian economic development draws the inverse U curve. It shows that Russia has already been the developed economy.8.The appreciation of housing price in Russia's big cities is emerging. The disparity in housing price widens among regions in Russia.

- 著者

- 三宅 志歩 佐々木 薫 明星 里沙 佐々木 正浩 大島 純弥 渋谷 陽一郎 相原 有希子 関堂 充

- 出版者

- 日本マイクロサージャリー学会

- 雑誌

- 日本マイクロサージャリー学会会誌 (ISSN:09164936)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.1-8, 2022 (Released:2022-03-25)

- 参考文献数

- 10

Free fibula flap transfer, which consists of a vascularized segment of the long fibula, is the gold standard for mandibular reconstruction; however, this flap lacks sufficient soft tissue. In this report, we present a case of mandibular reconstruction in which the free fibula flap included two skin paddles vascularized by the proximal perforator(PP)and distal perforator(DP). The two skin paddles provided sufficient soft tissue and improved the outcome in terms of reconstructing the facial contours with a single flap. The PP has anatomical variations in terms of(a)location, running through both musculo- and septo-cutaneous regions, and(b)bifurcation, originating from the peroneal artery or more proximal positions. As skin paddles involving the PP have slightly thicker fat tissue and larger soleus muscle tissue than those involving DP, they may be useful for supplying soft tissue in mandibular reconstruction.

1 0 0 0 OA 変分自己符号化器を用いた回転機械の教師なし型異常検知

- 著者

- 野村 泰稔 矢子 嗣人 服部 洋 中山 正純

- 出版者

- 公益社団法人 日本材料学会

- 雑誌

- 材料 (ISSN:05145163)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.3, pp.296-302, 2022-03-15 (Released:2022-03-20)

- 参考文献数

- 9

In industrial, agricultural, and chemical plants, rotating machinery is the most regularly used and important equipment, and its troubles and failures have a significant impact on production and quality. Therefore, the development of technology for detecting abnormalities and diagnosing the soundness of rotating machinery has been an important topic of study for many years. Recently, anomaly detection using unsupervised learning methods of machine learning has been studied in various fields. In this study, we attempted to develop an unsupervised anomaly detection method that does not require damage data in advance. Using a Variational Autoencoder (VAE), which is one of the machine learning techniques, we conducted an anomaly detection experiment through vibration experiments simulating some typical damages of rotating machines and investigated whether the system can recognize situations different from normal appropriately.

1 0 0 0 IR ドイツ三月革命期における「シスターフッド」 : ルイーゼ・オットー=ぺータースを例に

- 著者

- 須藤 温子

- 出版者

- 千葉大学大学院社会文化科学研究科

- 雑誌

- 千葉大学社会文化科学研究科研究プロジェクト報告書 (ISSN:18817165)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.5-32,

千葉大学社会文化科学研究科研究プロジェクト報告書第50集『文学・メディア・ジェンダー』所収

1 0 0 0 IR VTRによる星食観測

- 著者

- 為永 辰郎

- 出版者

- 三重大学

- 雑誌

- 三重大学教育学部研究紀要. 自然科学 (ISSN:03899225)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.39-45, 1981

星食観測の新しい方法と予備的結果・問題点を報告する。高感度TVカメラによる望遠鏡像とデジタルタイムとJJY信号を同時に記録したビデオテ-プのスロー・ストップ画像解析により、一画面時間(約<special>1/60</special>秒)を分解能として食時刻を決定できることがわかった。今回のアルデバラン食(1980年9月2日)では、JJY信号とタイマーの同期不充分の為、食時刻決定精度は予備的に<special>1/20</special>秒であった。さらに星食進行状況のビデオによる再現は、天文教材として極めて効果的である事がわかった。

1 0 0 0 ロボットセラピーによる認知症ケアのためのロボットの行動設計

- 著者

- 宮下 晃拓 任 福継 西出 俊

- 雑誌

- 第78回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, no.1, pp.323-324, 2016-03-10

本研究ではロボットを用いた認知症改善を目的とした行動設計に関する研究を行う.特に認知症の改善に効果があると期待されているユマニチュードをもとにロボットの行動モデルを設計し,アルデバラン社が開発したNaoに実装した。これまではユマニチュードにおける「見る」,「話しかける」,「触れる」,「立つ」のうち,患者に直接接触しない「見る」と「話しかける」について実装した。実験を行った結果,ユマニチュードで求められている行動基準である,目線合わせ・前向きな言葉を使ったロボットの発言などを実現することに成功した.

1 0 0 0 OA 故郷は遠きにありて : サハリン韓人永住帰国事業を中心に

- 著者

- 池 炫周 直美

- 出版者

- 北海道大学公共政策大学院

- 雑誌

- 年報 公共政策学

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.111-124, 2014-05-30

One of the main objectives of this paper is to examine the Sakhalin Korean repatriates in South Korea and how it exemplifies the politics of inclusion and exclusion and how these are intertwined with one another through interactions and negotiations among different interests and discourse that take place in multi-scale regulatory processes. Sakhalin Koreans moved to Sakhalin as early as the 1920s as subjects of Imperial Japan to work at the coal mines in Sakhalin. Many of them could not return to Japan nor Korea even after the end of the Second World War and many were forced to take North Korean or Soviet (Russian) nationalities. 1989 marked a turning point for the repatriation of Sakhalin Koreans as the South Korean government, in cooperation with the Japanese government, as well as the Japanese and Korean Red Cross, worked together to “bring back” the Sakhalin Koreans to their home. This paper examines the historical background to the Sakhalin Koreans, the repatriation or “return home” policy, how the politics of both inclusion and exclusion affect the Sakhalin Koreans, and the challenges that they face in Korean society today.

- 著者

- 芝崎 泰弘 船越 孝太郎 篠田 浩一

- 出版者

- 一般社団法人 情報処理学会

- 雑誌

- 情報科学技術フォーラム講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.163-166, 2015-08-24

現在の情報システムはユーザの習熟度などの内部状態を把握することが困難である。例えば、ユーザーの退屈度合いをその振る舞いから推定できれば、教育分野などでより個々人に最適化されたシステムを構築できる。この実現に向けて、我々はまずアルデバラン社の人型ロボットNAOと成人男女3名の参加者とが会話やジェスチャー等の対話を通じてゲームを進める場面をマイクロソフト社のKinectで収録した。そして、そのデータに対し、参加者の自発的振る舞いを退屈度を基準に分類し、退屈時の振る舞いの解析を行った。