1 0 0 0 OA 研究室紹介 : NEC C&C研究所システム基礎研究部

- 著者

- 紀 一誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用数理学会

- 雑誌

- 応用数理 (ISSN:24321982)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.145-146, 1995-06-15 (Released:2017-04-08)

1 0 0 0 OA 思春期特発性側弯症矯正手術後患者に対する抜釘術における術後アライメント変化と合併症

- 著者

- 田内 亮吏 川上 紀明 小原 徹哉 齊藤 敏樹 馬場 聡史 森下 和明 山内 一平

- 出版者

- 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会

- 雑誌

- Journal of Spine Research (ISSN:18847137)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.11, pp.1285-1290, 2020-11-20 (Released:2020-11-20)

- 参考文献数

- 9

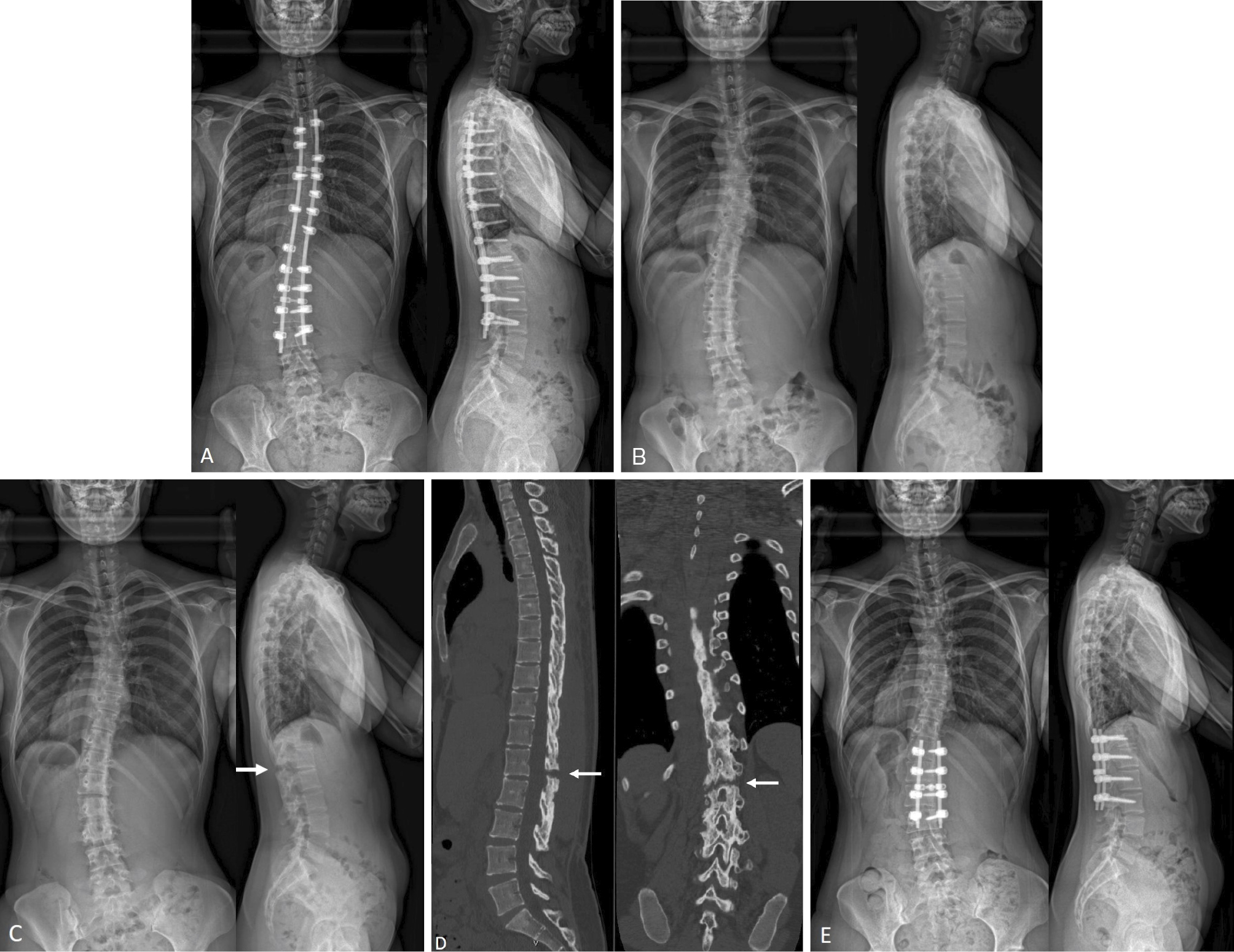

側弯症矯正手術後におけるインプラント抜去に関する報告は散見されるが,主にフックを使用した症例の報告であり,近年のペディクルスクリューを主体とした矯正術後のインプラント抜去に関するまとまった報告はない.今回,特発性側弯症に対するインプラント抜去の手術成績およびアライメント変化の評価を行った.2005年から2018年までに抜釘術を施行した126例について手術成績を評価,術後2年以上経過しえた53例について冠状面および矢状面アライメントを評価した.合併症発生率は約11.9%で,1例に術中骨折,3例に術後骨折が発生した.抜釘術後の主カーブCobb角の矯正損失平均2.8度で,胸椎後弯角の増加は平均6.6度であった.頚椎前弯,T1 slope角,SVAも有意に変化していた.10度以上の主カーブCobb角の増加症例が3.8%に対し,胸椎後弯の増加は18.9%と,抜釘術は矢状面アライメントにより影響していたことが示唆された.こうした結果を踏まえ,本人および家族に抜釘術の問題点などを十分に説明した後に抜釘術を考慮する必要がある.

- 著者

- M. C. NATH J. S. DHEER

- 出版者

- THE VITAMIN SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- THE JOURNAL OF VITAMINOLOGY (ISSN:00225398)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.3, pp.183-185, 1967 (Released:2010-02-26)

- 参考文献数

- 16

In the present paper the role of glucose cycloacetoacetate (GCA) in vitamin C synthesis of riboflavin-deficient rats was studied. It is evident from the results that GCA helps in maintaining vitamin C levels in blood and tissues of riboflavin-deficient rats.

- 著者

- 豊田 浩志

- 出版者

- 上智大学

- 雑誌

- 上智史學 (ISSN:03869075)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.239-240, 2006-11-30

1 0 0 0 OA 戦国期の大坂本願寺教団と比叡山延暦寺 : 『天文日記』の検討を中心に

- 著者

- 安藤 弥

- 出版者

- 同朋大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 閲蔵 : 同朋大学大学院文学研究科研究紀要 (ISSN:18806333)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.63-112, 2018-12

- 著者

- Hiro´omi Uchida Eduardo Lopéz Masanori Sato

- 出版者

- The Japanese Society of Systematic Zoology

- 雑誌

- Species Diversity (ISSN:13421670)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.69-95, 2019-05-25 (Released:2019-05-25)

- 参考文献数

- 59

- 被引用文献数

- 1 3

In 2004, Uchida published a partial revision of the family Hesionidae in Japan, where four new genera were proposed and 13 species newly described. However, both the holotype fixations and their depository numbers were omitted in the original article, rendering the names unavailable after Article 16.4 of the International Code of Zoological Nomenclature. In this work, the names are made available by clarifying the depository of the types. We provide diagnoses for the four new genera (Synsyllidia Uchida, Uncopodarke Uchida, Parahesiocaeca Uchida, and Ichthyohesione Uchida) and 13 new species (Synsyllidia alternata Uchida, Oxydromus brevipodius Uchida, O. bunbuku Uchida, O. constrictus Uchida, O. fauveli Uchida, O. longifundus Uchida, O. okudai Uchida, O. parapallidus Uchida, Heteropodarke kiiensis Uchida, Uncopodarke intermedia Uchida, Microphthalmus itoi Uchida, Parahesiocaeca japonica Uchida, and Ichthyohesione gorgasiae Uchida). A key to species of Hesionidae recorded to date from Japan is also presented.

再生医療は幹細胞を患部に移植をすることで完了するのではなく,移植後の微小環境が重要であり,再生を促進するための微小環境の管理が必須である.本研究では微小環境形成に関与すると考えられるエクソソームに焦点を絞り,骨格筋に対する物理的刺激で放出されるエクソソームがニューロン再生を促進させ脊髄損傷後の運動機能回復に有効であるかを検証するのが目的である.特に再生微小環境の形成には毛細血管ネットワークの退行予防と血管新生促進が不可欠であると考え,骨格筋から放出されエクソソームが脊髄の毛細血管網の構築に関与するかを検証し,再生医療における神経再生の管理のためのリハビリテーションを開発する.

1 0 0 0 OA 慢性腎不全患者の胃粘膜病変とその原因に関する検討

- 著者

- 徳田 雄一 橋口 尚文 浜田 富志夫 山下 亙 田中 啓三 馬場 泰忠 中島 晢 原田 隆二 渋江 正 有馬 暉勝

- 出版者

- 社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析療法学会雑誌 (ISSN:09115889)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.9, pp.1021-1025, 1990-09-28 (Released:2010-03-16)

- 参考文献数

- 19

慢性腎不全患者の胃粘膜病変の原因解明のため血液透析患者 (137名) に内視鏡検査を行い胃粘膜病変の頻度および発生部位について検討し, さらに胃粘膜防御機構に関して血中HCO3-濃度測定 (66名), レーザードップラー法による胃粘膜血流量の測定 (46名) を行った. また胃疾患との関連性が指摘されているCampylobacter pyloriを胃粘膜より培養法にて検出 (23名) した. 血液透析患者の胃粘膜病変には, びらん性胃炎, 胃潰瘍, 急性胃炎などが多くみられ, その発生部位は胃前庭部に多かったが急性胃炎については胃体部にも66.7%に病変が認められた. 血液透析患者の血中HCO3-濃度は19.5±2.6mEq/lとコントロール群に比較して低値を示した. 血液透析患者ではコントロール群との比較で胃体上部大彎にて胃粘膜血流量の低下がみられた. Campylobacter pyloriの検出率は43.5%でコントロール群と有意差は認めなかった. 以上より慢性腎不全患者における胃粘膜病変の原因として血中HCO3-濃度低下による胃粘膜HCO3-分泌の低下, 胃体部の胃粘膜血流量の低下などの胃粘膜防御機構の障害が関与していると考えられた.

- 著者

- 前田 有美恵 石川 雅章 山本 政利 寺田 志保子 増井 俊夫 渡辺 佳一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.6, pp.447-450, 1985-12-10 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 5 4

イワシについて焼く, 煮るめ調理を行なった場合のイワシ中の不飽和脂肪酵の安定性を明らかにするために, 脂肪酸組成およびEPA, DHA含有量の変化を検討した。またイワシ中の脂肪酸とEPA食品のそれとを比較し, 次の知見を得た。1) イワシ中のEPA, DHAをはじめとする不飽和脂肪酸は, 焼く, 煮るの加熱調理を行なっても安定で脂肪酸組成は変化しなかった。2) 生魚に比べ焼魚はEPAが17%, DHAが15%減少したが, これは脂質の減少 (20%) にほぼ比例していた。また煮魚ではEPAおよびDHAはほとんど減少しなかった。すなわち, 焼魚, 煮魚ともに調理によるEPAおよびDHAの極だった損失はないことが明らかになった。3) イワシ (11月) は可食部1g当たりEPAを24.9mg, DHAを31.7mg含有していた。同量のEPAおよびDHAを摂取するのにEPA食品ではイワシの12~36倍も高価であった。こうしたことより安全性, 経済性および栄養の面を考慮すると, EPAおよびDHAの摂取にはEPA食品よりもイワシを活用するほうが望ましい。

1 0 0 0 気象・天気の新事実 : 気象現象の不思議 : ビジュアル版

1 0 0 0 キリマンジャロの雪が消えていく : アフリカ環境報告

1 0 0 0 海の気象がよくわかる本

1 0 0 0 基礎地球科学

- 著者

- 西村祐二郎編著 西村祐二郎 [ほか] 著

- 出版者

- 朝倉書店

- 巻号頁・発行日

- 2010

1 0 0 0 OA 第12回 日本細菌学会関東支部例会

- 出版者

- 日本細菌学会

- 雑誌

- 日本細菌学雑誌 (ISSN:00214930)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.101-134, 1960 (Released:2011-06-17)

- 著者

- 漆畑 保

- 出版者

- 聖マリアンナ医科大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2004

喉頭は、発声を一つの機能とする器官であり、この組織を構成する上皮細胞は性ステロイドに対し感受性を有する。このことは音声の男女差に影響していることを意味し、また一方喉頭における新生物発生頻度は男性に多く、この組織における内分泌感受性という観点からの研究の必要性が存在する。性ステロイドによるこれら構成細胞内における作用機構の解明は、細胞活性の制御する上で重要な点である。このことを研究対象とし細胞モデルとして培養喉頭癌細胞を使用し、各種ステロイドに関して感受性実験の結果、胞喉頭上皮細胞が性ステロイド感受性の存在があり、性ステロイドに依存し細胞増殖抑制および細胞死が誘導されることが明らかとなった。なお、その細胞死の際において性ステロイドに対する特異受容体蛋白の発現することは無い(翻訳の不存在)。しかし、男性ホルモン受容体(AR)の翻訳がありそのRNAの選択的阻害により細胞増殖が促進する現象は存在する(転写の存在)。この転写の際、AR遺伝子発現の共役因子であるCBP、SRC、TIF2について検討し、その結果TIF2の転写が確認されずにAR蛋白作用に必要となるP-160の関与を否定しうる結果となった(細胞内シグナルの一部欠転写欠如)。また性ステロイドによる喉頭癌細胞死誘導の際、特異的に上昇する遺伝子発現を確認するため人遺伝子発現に関与する。更にこのことに関しマイクロアレー法により検討したが、ARに関与すると考えられる遺伝子の転写は一切発現していない事が確認された。また、RNA調節に系る段階によるこの細胞死誘導への関与を調べるべくiRNA発現に関してマイクロアレー法を用いて検討した。その結果hsa_miR_27a、hsa_miR_21、hsa_miR_23a、hsa_miR_16、hsa_miR_30c、hsa_miR_30a_5p hsa_miR_30d、hsa_miR_19b、hsa_miR_30e_5p、ambi_miR_7086、hsa_miR_17_5p等が性ステロイドによる喉頭がん細胞死誘導の際に有意に細胞内に上昇するiRNA群であることが確認された。しかし、そのAR遺伝子そのものまたは共役遺伝子に又は関係すると考えられる遺伝子等と基配列において相補的なものはまったく確認されなかった。そこで本研究の対象とする細胞がHPV感染細胞であり、HPV遺伝子が細胞増殖のサイクルに関与していることは確認されており、喉頭癌症例の数パーセントでその感染症例が示されており、そのウイルス存在又はその活性を含めウイルスの発現との性ステロイド関連遺伝子のiRNAとの相互調節も含め検討が必要であり、今後このことを含め更に研究する必要性がある。以上

1 0 0 0 OA 丹沢山地の天然林におけるシカ柵研究からわかってきた植生回復の限界と期待

- 著者

- 田村 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本治山治水協会

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.134-146, 2019-06-01 (Released:2020-08-05)

- 参考文献数

- 34

自然植生の回復のためにシカ柵(以下,柵)を設置したとしても,必ずしも以前の植生に戻るわけではないこと,また,柵を設置したら数十年スケールで維持する必要があることを,丹沢のブナ林とモミ林の研究事例から紹介した。ブナ林の事例では,同一斜面上の設置年の異なる2基の柵において,柵内各1群と柵外から1群の計3群の土壌を採取して,撒きだし試験により埋土種子の組成を調べた。シカの採食に弱い多年草の個体数は3群ともにほとんど無かったことから,シカの採食に弱い多年草の回復は埋土種子に頼ることはできず,地上部に植物体があるうちに柵を設置する必要があると考えられた。モミ林の事例では,林冠ギャップ下と閉鎖林冠下に柵を10年間設置してモミなど10種の稚樹の樹高成長を調べたところ,すべての樹種はギャップ下の柵内で樹高が高くなっていたが,モミの樹高は最大で37cm であった。林冠下の柵内では樹高は当初と変わらず20cm 未満であった。モミ林ではギャップが形成されてから柵を設置する方がよく,それでも柵を数十年維持する必要がある。以上のように,柵による植生回復には限界があり時間がかかるものの,衰退した自然植生や脆弱な生態系では優先して柵を設置することが望まれる。

1 0 0 0 OA 近世日本弓射の様態と意義の多様化について

- 著者

- 入江 康平

- 出版者

- 体育史学会

- 雑誌

- 体育史研究 (ISSN:09144730)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.13-26, 2018 (Released:2022-09-18)

1 0 0 0 OA 上段用液体ロケットエンジンLE-5シリーズ

- 著者

- 岸本 健治

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.548, pp.145-149, 1999-09-05 (Released:2019-04-09)

1 0 0 0 窒素直流アークにおいて添加酸化物種が陰極消耗現象に及ぼす影響

- 著者

- (D)竹本 裕貴 田中 学 渡辺 隆行

- 雑誌

- 2023年第70回応用物理学会春季学術講演会

- 巻号頁・発行日

- 2023-01-24