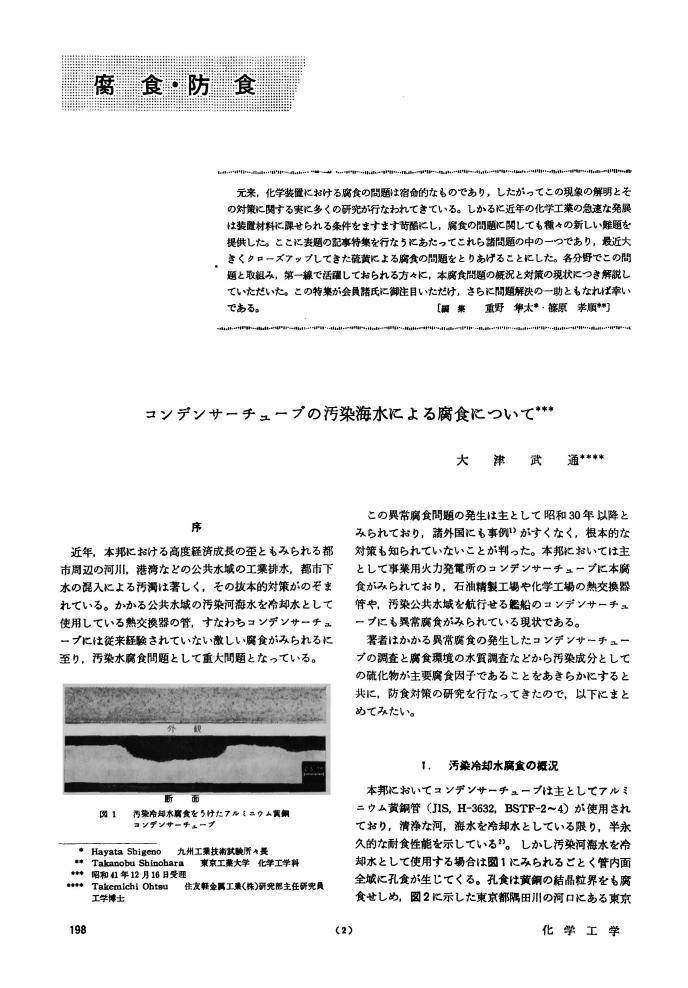

1 0 0 0 OA コンデンサーチューブの汚染海水による腐食について

- 著者

- 重野 隼太 篠原 孝順 大津 武通

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学 (ISSN:03759253)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.198-208, 1967-03-05 (Released:2010-10-07)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 根本 晋吾 高橋 達

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.714, pp.639-646, 2015 (Released:2015-09-25)

- 参考文献数

- 18

This paper describes results of a numerical simulation and an exergy analysis focusing on the influence of piping thermal insulation on thermal comfort and resource consumption related to hot water floor heating during night time. In a case, pipe length is 1m indoor and 4m outdoor, changing from polyethylene foam 10mm to urethane foam 30mm can reduce warm exergy consumption within the pipe from the boiler to the inlet of the floor in 68%. At the same time, the seasonal median of the room air temperature at am 6:00 can be raised from 15.5°C to 20.0°C. Improving thermal insulation of piping increases radiant and convective warm exergy from the floor two times and four times, even if hot water temperature at the outlet of the boiler is the same.

1 0 0 0 ウィトゲンシュタインからフロイトへ : 哲学・神話・疑似科学

- 著者

- ジャック・ブーヴレス著 中川雄一訳

- 出版者

- 国文社

- 巻号頁・発行日

- 1997

1 0 0 0 OA 自由学園・青年海外協力隊・人類学 「共感」の功罪をめぐって

- 著者

- 木村 秀雄

- 出版者

- 学校法人 自由学園最高学部

- 雑誌

- 生活大学研究 (ISSN:21896933)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.78-96, 2018 (Released:2019-04-05)

- 参考文献数

- 24

自由学園における「親友を作ってはいけない」という指導はなぜ存在したのか、青年海外協力隊員の「派遣先の国が好きになれなかったらどうしよう」という不安にはどう答えるべきか、人類学の「仕事を始める前にまず調査地の人と仲良くなるべきだ」という調査論は正しいのか、この3 つの疑問を出発点に、他者に共感することの功罪について論ずる。「速い思考(システム1)」と「遅い思考(システム2)」、「手続的行為」と「宣言的行為」、「価値観に彩られた感情的行為」と「価値自由な慣習的行為」という人間の行為を2つに類型化する理論的枠組みをさまざまな観点から論じ、この枠組みを基礎にして「共感」について広い観点から論ずる。その結果、3つの疑問に対して、共感が人間の生活において大きな力を持っていることを認めつつも、それを強調しすぎることは視野をせばめ、教育・国際協力・人類学調査の目的に合致しないことがあると回答する。さらに最終的に、共感を利用しながらも、社会に対する広い視野を保ち、社会の公共性に対する考慮を失ってはならないと結論づける。

1 0 0 0 OA マルチトール投与とヒトの血清成分

- 著者

- 飯豊 紀子 森内 幸子 細谷 憲政

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.77-81, 1974-03-31 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2 2

下痢を誘発する限界以下にマルチトールを5人の男性被検者に経口投与した場合の, 血液成分に対する影響を観察してみた。マルチトールを体重kgあたり0.5gを水100mlとともに経口投与した場合の血液成分の変動を, マルチトール無添加の場合の早朝空腹時, マルチトールを7日間連続投与した後の早朝空腹時, さらにマルチトールを30日間連続投与した後の早朝空腹時について観察した。血糖値は5人の被検者のうち3人は投与1時間後の血糖値が20%前後の上昇を示した。 この場合血液中のマルチトール量は0.66-1.52 (平均1.08mg/dl) であった。 総たん白, A/G, 血漿の各たん白画分, チモール混濁試験, 硫酸亜鉛試験, C. C. F. コレステロール, クレアチニン, 尿素窒素, 尿酸, 電解質 (ナトリウム, カリウム, カルシウム, リン, クロール) 鉄, アルカリホスハターゼ, 酸性ホスハターゼ, コリンエステラーゼ, 血清アミラーゼ, GOT, GPT, 乳酸脱水素酵素, ロイシンアミノペプチダーゼを観察したが, マルチトールの投与による影響は観察されなかった。それゆえ, 下痢を誘発する限界量以下に正常人に経口投与した場合には血漿成分になんら影響を示さないものと考えられる。

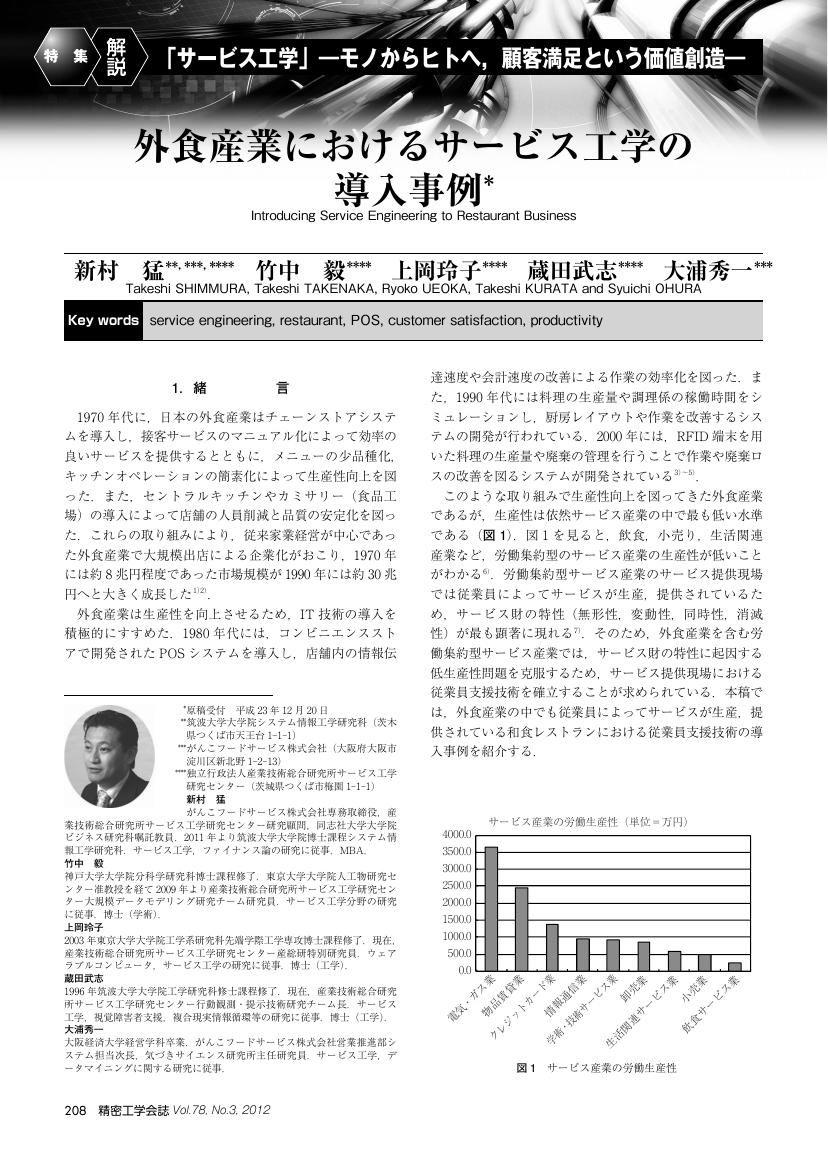

1 0 0 0 OA 外食産業におけるサービス工学の導入事例

- 著者

- 新村 猛 竹中 毅 上岡 玲子 蔵田 武志 大浦 秀一

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.3, pp.208-211, 2012-03-05 (Released:2012-09-05)

- 参考文献数

- 10

1 0 0 0 OA 感情表出抑制の対人的効果

- 著者

- 阿部 晋吾

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第70回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.1PM021, 2006-11-03 (Released:2018-07-03)

1 0 0 0 OA こんなのもプログラミング

- 著者

- 竹内 郁雄

- 雑誌

- 夏のプログラミング・シンポジウム2011報告集

- 巻号頁・発行日

- pp.73-80, 2012-01-06

プログラミングに関する既成概念に囚われないいろいろなプログラミングに関する話題を紹介する.そのうちのいくつかについてはすでに非公式の場で喋ったことがあるが,ここではその背景説明や教訓も含めてきちんと紹介する.この発表は2005年の夏のプログラミングシンポジウムでの竹内の発表の「プログラム問題の創造」の続編という位置付けである.

- 著者

- Misuzu Tanaka Akane Kanasaki Noriko Hayashi Tetsuo Iida Koji Murao

- 出版者

- The Japanese Society of Toxicology

- 雑誌

- Fundamental Toxicological Sciences (ISSN:2189115X)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.23-31, 2021 (Released:2021-04-22)

- 参考文献数

- 37

D-allulose is a non-caloric natural sugar with health benefits. A few clinical trials with continuous D-allulose intake have been reported; one indicated significant increase in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels, though the study was not a randomized controlled trial. D-allulose is predicted to be widely used in the near future by various people; therefore, the influence of D-allulose on those who have high risk for LDL-C elevation needs to be determined. Here, the effects of D-allulose on LDL-C levels in patients with hypercholesterolemia under statin therapy were investigated in a randomized controlled trial. Twenty subjects were randomly assigned to two groups: 15 g D-allulose/day or 15 g erythritol/day (placebo); each subject consumed a daily test substance for 48 weeks. Clinical examinations were performed every eight weeks, from initial consumption until week 52. No significant increase in LDL-C was observed, although significant decrease was observed in high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) in the D-allulose group. HDL-C values stayed within the standard ranges during the consumption period, and the mechanism was reported to be anti-atherosclerotic. In terms of risk assessment, D-allulose did not affect all risk factors that were measured for atherosclerotic cardiovascular disease. Taken together, these results suggested that long-term D-allulose consumption did not affect LDL-C values and atherosclerotic cardiovascular disease risk in patients with hypercholesterolemia under statin therapy.

1 0 0 0 OA 独占禁止法第二条九項「公正競争阻害性」と要件事実

- 著者

- 酒井 紀子

- 出版者

- 首都大学東京都市教養学部法学系

- 雑誌

- 法学会雑誌 (ISSN:18807615)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.113-176, 2013-07-31

- 著者

- 馬場 まゆみ

- 出版者

- 日本皮膚科学会西部支部

- 雑誌

- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.3, pp.196-200, 2019-06-01 (Released:2019-08-06)

- 参考文献数

- 26

奄美大島には Leptoconops nipponensis Tokunaga(トクナガクロヌカカ)の亜種である Leptoconops nipponensis oshimaensis が生息しており,毎年春には吸血被害に遭い強い痒みを訴える患者の受診が増える。2011 年 4 月 18 日から 2018 年 5 月 31 日までの 8 年間に当科を受診し,医療記録をもとにヌカカ刺症と診断した患者 64 例について,①年齢,②性別,③受診した月,④被害にあった場所,⑤受傷部位,⑥治療内容,⑦各年毎の患者数,⑧加害昆虫の同定,の 8 項目について検討した。結果として,①患者の年齢は 50∼79 歳が 73%を占めた,②患者の性別は男性 14 例,女性 50 例で,男女比は 1:3.6 で女性の方が多かった,③患者が受診した月は 4 月から 5 月前半に集中していた,④場所はほとんどが海岸で刺されていた,⑤受傷部位は頚部,衣類で覆われた前胸部や上背部が多くを占めていた,⑥治療を行った 42 例(66%)の症例でステロイド内服薬を処方した,⑦各年毎の受診者は 2011 年から 2016 年までは 7 例以下であったが,2017 年に 15 例,2018 年に 21 例で,この 2 年間で半数以上を占めていた,⑧加害昆虫は,その形態的特徴からクロヌカカと同定した,などの特徴がみられた。

1 0 0 0 OA 認識・メディア・ディジタル革命:哲学的観点から

- 著者

- 長滝 祥司

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.171-182, 2020 (Released:2022-12-20)

- 参考文献数

- 39

本論の最初のテーゼは,「世界やそのなかの出来事,事物などに関するわれわれの認識はすべて媒介されている」というものである。哲学の歴史を振り返ると,世界や事物を認識するさいにそれを媒介するメディアは,志向的形質や心的表象,言語や数学など,多くのものがあった。とくに,ガリレオが世界を捉えるメディアを数学としたことで,近代の科学的世界像が登場することとなった。また,科学技術が重要な認識のメディアとなったのは,ガリレオが望遠鏡を手にしたときである。現代のディジタル・デバイスも,人間の認識や行動を形成するメディアであるという意味でガリレオの望遠鏡の末裔である。本論の目的は,人間の認識と行動をメディアという観点から捉え,その文脈のなかにディジタル革命を位置づけること,ディジタル革命が社会にもたらしつつある事態について哲学的観点をふまえて分析したうえで,「傷つきやすさ」という概念に依拠して道徳の起源に解明の光をあてること,である。以上の作業をつうじて,ディジタル・メディアの今後のあり方について,ささやかな提言を行う。

1 0 0 0 OA 生成文法におけるガリレオ的思考法についての覚書

- 著者

- 上田 雅信

- 出版者

- 北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院

- 雑誌

- メディア・コミュニケーション研究 (ISSN:18825303)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, pp.1-9, 2022-03-11

Chomsky (1980/2005) suggests that generative grammar adopts what is referred to as the ”Galilean style” in physics. The purpose of this note is to clarify the nature of the “Galilean Style” in Galilean physics, as Chomsky perceives it. By scrutinizing Chomskyʼs remarks in his earlier works, I attempt to show that there are at least two notable methodological characteristics which have been focused and discussed as features of the Galilean style by Chomsky (1978/1988, 1979). They are to restrict attention to data crucial to the theory and to seek the explanatory power and depth of underlying principles. Finally, I briefly mention a few remaining issues concerning the nature of the Galilean style.

1 0 0 0 OA 研究のスポット

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.9, pp.594-600, 1981-09-25 (Released:2009-05-25)

- 被引用文献数

- 4 3

1 0 0 0 OA 楕円と慣性 : (1) ガリレオとケプラーの交流と断絶

- 著者

- 大井 万紀人

- 出版者

- 専修大学自然科学研究所

- 雑誌

- 専修自然科学紀要 (ISSN:03865827)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.25-37, 2021-03-05

ケプラーの法則はニュートンによって説明されたが,重力の法則だけではケプラーの法則を説明することはできない。慣性の法則,および運動を2つの自由度に分解するという考え方も必要で,これらはガリレオが解明した事柄である。ガリレオとケプラーは,ルネサンス期を生きた同時代の研究者であるから,もし二人が共同で研究を行なっていたら素晴らしい発展が得られたのではないかと想像する人は多いはずである。実際,ケプラーとガリレオの間には手紙のやり取りによる交流があった。しかし,科学的な情報交換は行われず,共同研究に発展することはなかった。ガリレオとケプラーの間の科学的な意思疎通がどうしてうまくいかなかったのを科学史の観点から解き明かすことを最終的な目標として,この論文を起点に二人に関わる科学史を複数回に分けて考察していきたい。まず,今回はガリレオとケプラーの研究スタイルとの相違点について概観し,比較する。

1 0 0 0 OA CSR業績測定の制度的同型化 住宅建築企業の事例分析

- 著者

- 大西 靖 横田 絵理

- 出版者

- 公益財団法人 牧誠財団

- 雑誌

- メルコ管理会計研究 (ISSN:18827225)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.35-48, 2022 (Released:2023-03-07)

- 参考文献数

- 33

企業のCSR業績を測定するためには,多様なCSR課題の重要性を評価して,CSR業績指標を設定する必要がある。本研究では,CSR業績測定に関する実務を明らかにするために,不確実な制度的環境における制度的同型化という現象に注目し,住宅建築企業の事例を分析した。CSR業績の重要性評価および個別のCSR指標の設定に関する事例分析を行った結果,制度的同型化の程度,およびCSR業績指標と具体的なCSR活動の結合度を明らかにした。

1 0 0 0 OA 国立中央青年の家の成立とその政治的背景

- 著者

- 金子 淳

- 出版者

- 静岡大学生涯学習教育研究センター

- 雑誌

- 静岡大学生涯学習教育研究 (ISSN:1345224X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.11-26, 2010-03-31

1 0 0 0 OA 認知神経科学と電磁気生理学― 発達の観点から―

- 著者

- 飛松 省三

- 出版者

- 認知神経科学会

- 雑誌

- 認知神経科学 (ISSN:13444298)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.5-9, 2004 (Released:2011-07-05)

- 参考文献数

- 16