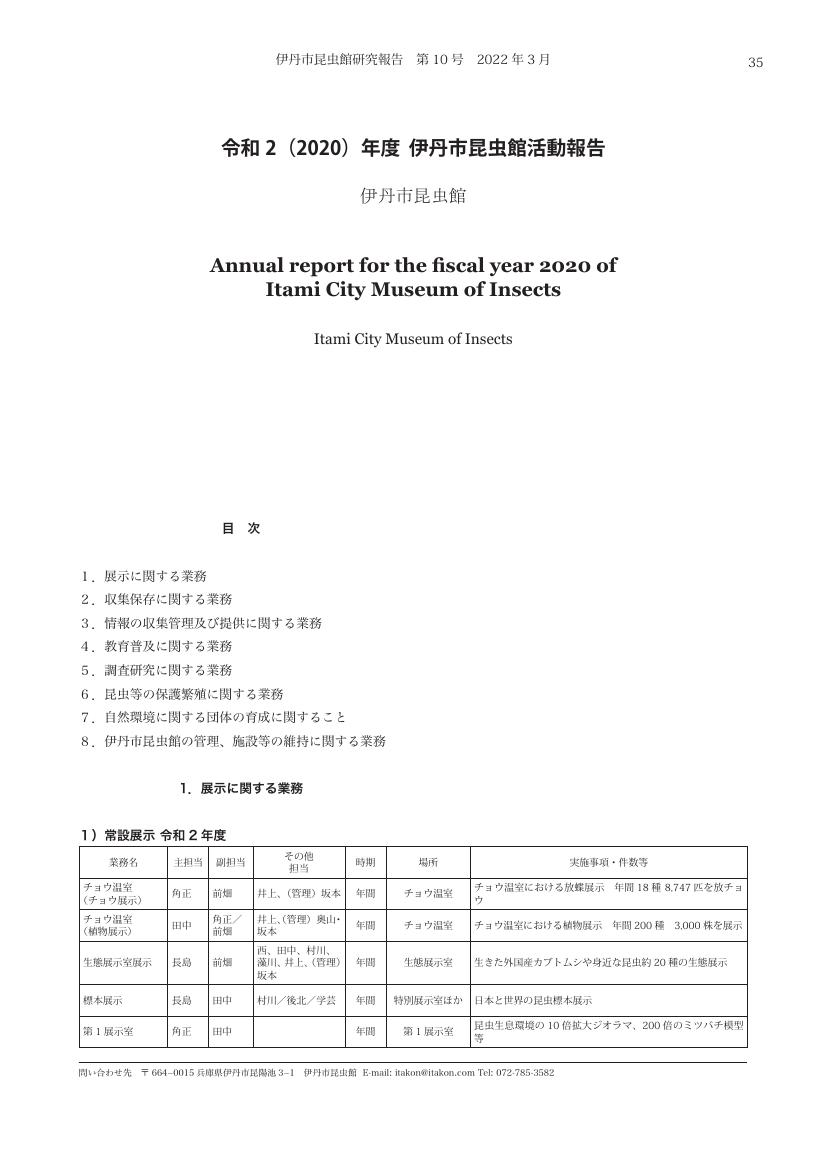

1 0 0 0 OA 令和2(2020)年度 伊丹市昆虫館活動報告

- 著者

- 伊丹市昆虫館

- 出版者

- 伊丹市昆虫館

- 雑誌

- 伊丹市昆虫館研究報告 (ISSN:21877076)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.35-61, 2022-03-31 (Released:2022-10-02)

- 著者

- 具 承桓

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.4, pp.360-379, 2017-12-28 (Released:2019-08-30)

- 参考文献数

- 19

This paper discusses the issues related to the trend and market development in EV. How do we understand this EV boom? We will concentrate on the following issues: (1) Why did China's industrial policy shift from a gasoline vehicle to EV? (2) What factors cause that change? (3) Why did Japan lag behind China in EV?China, which has a large population and a growing middle class, is likely to become a leading player in the future. But, the Chinese government faces many problems.The problems are serious air pollution problem, import natural energy, industrial competitiveness, and sustainable economic growth, and so on. To solve the problems, The Chinese government is implementing industry policy focused on EV, especially battery EV. On the other hand, the characteristics of Japanese automobile market have the late installation of EV charging infrastructure, a long-time consumption, and relatively small market, and so on. These are the reasons why Japan (or Japanese maker) is slower than China (or Chinese maker) in the early stage of EV diffusion.In conclusion, this stage is not EV boom but the take-off of EV in the innovation diffusion process. Given the uniqueness of the Chinese market, we should observe the market with the focus on sales rather than the supply rate. Also, we should pay more attention to the role of government as a resource allocation coordinator in the transition period of an industrial ecosystem.

1 0 0 0 OA CUBIC 法を用いた魚類における組織および全身透明化の試み

- 著者

- 宇田川 伸吾 矢田 文 竹村 明洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.49-57, 2018 (Released:2018-04-25)

- 参考文献数

- 21

ScaleCUBIC-1, the newly-developed reagent for tissue clearing and decolorization, was trialed on the Malabar grouper (Epinephelus malabaricus), goldlined spinefoot (Siganus guttatus), and sapphire devil (Chrysiptera cyanea). After perfusion fixation with 4% paraformaldehyde (PFA) from the caudal vein of the Malabar grouper, tissues (brain, heart, spleen, liver, intestine, gill, eyes, and muscle) were dissected and post-fixed in 4% PFA at 4˚C for 24 hrs, before being immersed in ScaleCUBIC-1. Subsequently, the brain, spleen, intestine, gill, and muscle (but not skin or scale) were found to have been completely cleared, and the heart and liver partially so. Due to the thickness of the organ, deeper regions of the liver were not cleared. The failure of eye-clearing and decolorzation was partially due to pigmentation of the former. Similar results were obtained for tissues of the juvenile goldlined spinefoot and mature sapphire devil, following immersion in ScaleCUBIC-1 for 5 days. Whole body cleaning and decolorzation were also trialed on the goldlined spinefoot and sapphire devil. Following removal of the scales and skin, the immersion of specimens in ScaleCUBIC-1 for 14 days resulted in successful clearing and decolorzation of the muscles of both species. It was concluded that ScaleCUBIC-1 is suitable for clearing and decolorzation of fish tissues, including whole body, although modifications in the procedure may be required for different fish species.

1 0 0 0 OA 為替市場に対するGAN でのデータ拡張を用いたリアルタイム強化学習

- 著者

- 石川 洸矢 中田 和秀

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022)

- 巻号頁・発行日

- pp.2P6GS1001, 2022 (Released:2022-07-11)

金融市場における機械学習の適用には大きく2つの問題がある.それは単位時間当たりに増えるデータ数が少ない事とデータが非定常的という事である.一般に膨大なデータを訓練データとしてかつ定常的なデータを扱う事が前提とされる機械学習手法には,これらの問題は非常にネックとなり得るだろう. 本研究では以上の問題に対応する為に,「GANによるデータ拡張を用いた強化学習モデルのリアルタイム学習フレームワーク」を提案する.提案手法の新規性として大きく2つある.まず1つに価格推移の予測モデルを生成モデルとする事によって市場データの代替データを生成し,データ不足を解消できる点である.2つ目にリアルタイム学習フレームワークを取り入れることにより,データの非定常的な動きに対応しやすくなっている点である. 本研究では提案手法が従来の深層強化学習手法に比べて収益率が改善されている事を外国為替相場のデータを用いて示した.また,非定常性へと対応力を検討する為に,新型コロナウィルスやリーマンショックなどの例外的なイベントに対してもうまくモデルが対処している事を確認した.

- 著者

- 木村 隆之

- 出版者

- 日本ベンチャー学会

- 雑誌

- 日本ベンチャー学会誌 (ISSN:18834949)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.47-59, 2015-03-15 (Released:2020-09-12)

近年、まちづくり研究において、企業家概念を基軸とした「ソーシャル・イノベーション」研究による理論構築が注目されている。それら既存研究は、地域の既得権益者(ステイクホルダー)を動員するために、「利害の結び直し」の分析を行う。そこには、認知的正統性に基づく価値共有と社会的正統性に基づいたイノベーションの普及を重要視し過ぎたことで抽象レベルでの統合のみの議論となっており、再現可能性の低い記述モデルとなっている。そこで、本論文では、まちづくりとは社会企業家による資源の新結合であるという分析視座に立ち、新しい価値によるアリーナの構築と、「利害の結び直し」の起点に物質的存在を介した事業の作り込みというモデルを提唱する。 このことを経験的に実証する事例として、株式会社黒壁と株式会社北九州家守舎による地域再生事例を検討する。そこでは、「遊休不動産」という物質的存在により、ステイクホルダーの資源動員を可能にし、地域再生事業を実現させていた。

1 0 0 0 OA 情報通信研究機構 うるう秒の調整

- 著者

- 遠藤 寛之

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.176b, 2021 (Released:2021-09-01)

- 著者

- 志馬,千佳

- 出版者

- 日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, 2008-02-01

1 0 0 0 OA 南総里見八犬伝 9輯98巻

1 0 0 0 OA 加減算習得の学年推移と計算に困難のある子どもの特徴 制限時間下での正答率と反応時間の分析

- 著者

- 山本 ゆう 安藤 瑞穂 熊谷 恵子

- 出版者

- 一般社団法人 日本LD学会

- 雑誌

- LD研究 (ISSN:13465716)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.135-155, 2022-05-25 (Released:2022-07-28)

- 参考文献数

- 25

子どもは加減算を実行するとき,指を使ったり数えたりする方略から次第に答えを記憶から引き出す方略へと変化していく。そして,より速い反応時間で計算が実行できるように自動化する。しかし,どの学年段階で自動化が完成するのかは明らかになっていない。また,加減算の難易度についてもいまだ研究は少ない。本研究は,通常学級に在籍する1年生から4年生の児童に対して加減算の課題を実施し,反応と反応時間を測定した。そして,学年変化と,式別の難易度を検討した。また,計算困難のある子どもの特徴を明らかにすることを目的とした。結果,2年生以上において加減算の計算の自動化は十分でないことが明らかとなった。また,式別の難易度が明らかとなり,有効な指導法や系統的な指導への示唆が得られた。さらに,計算困難がある子どもの特徴が明らかとなり,早期支援の重要性が見出された。

- 著者

- Zhaoqing Lyu Tomoko Fujitani Kouji H. Harada

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- pp.JE20220151, (Released:2022-07-30)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- 池脇 信直 園田 徹 東 和弘 いけわき のぶなお そのだ とおる あずま かずひろ Nobunao IKEWAKI Tohru SONODA Kazuhiro AZUMA

- 雑誌

- 九州保健福祉大学研究紀要 = Journal of Kyushu University of Health and Welfare

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.69-74, 2019-03-25

水素発生装置(スイソニア)から発生する水素ガス(濃度0.1%~ 0.3%)を含む蒸気混合ガスXENを鼻カニューラで吸入した。吸入後、A型およびB型インフルエンザウイルス由来のhemagglutinin(HA)抗原に対する唾液中IgA2抗体価を自主開発の酵素免疫測定法で解析した。その結果、XEN吸入15分後、A型インフルエンザウイルス株(A/California/7/2009/H1N1とA/Hong Kong/4801/2014/H3N2)由来のHA抗原に対する唾液中IgA2抗体価は、吸入前と比較して有意に増加した(P=0.028およびP=0.047)。さらに、XEN吸入15分後、A型とB型インフルエンザウイルス株(A/Singapore/GP1908/2015/H1N1、A/HongKong/4801/2014/H3N2、B/Texas/2/2013/Victoria system、B/Phuket/1307/2013 /Yamagata system)由来のHA抗原(ワクチンタイプ)に対する唾液中IgA2抗体価も吸入前と比較して有意に増加した(P=0.039)。以上の結果から、XENにはHA抗原に対する唾液中IgA2抗体価の増強作用があることがわかった。

- 著者

- 松尾 幸二郎 ヌッサカ・ニムマヴォン ミタル・チャクマ 宮崎 耕輔 杉木 直

- 出版者

- 一般社団法人 交通工学研究会

- 雑誌

- 交通工学研究発表会論文集 第42回交通工学研究発表会 (ISSN:27583635)

- 巻号頁・発行日

- pp.7-13, 2022 (Released:2022-11-10)

- 参考文献数

- 4

本研究では,交通公園の交通安全教育への寄与に関する基礎的な研究として,児童の交通公園の利用経験が交通ルール認識に与える影響について把握を行うことを目的とし,豊橋市の児童およびその保護者を対象としたアンケート調査により,豊橋市内の交通公園の利用頻度と交通ルール認識との関係の分析を行った.結果として,児童の入学前の交通公園の利用頻度が高い児童ほど,自転車乗用時に「止まれ」の場所で一時停止をする行動が高まることや,無信号横断歩道で一時停止して横断者へ道を譲るという意識および行動が高まることなど,多くの交通ルールの認識に良い影響を与えていることが示された.一方,自転車の左側通行については,入学前の交通公園の利用頻度によって意識は向上するものの,行動までには繋がっていないことも示された.

1 0 0 0 OA 会話における「んだ + けど」についての一考察

- 著者

- 李 徳泳 吉田 章子 Duck-Young LEE Akiko YOSHIDA オーストラリア国立大学日本センター オーストラリア国立大学日本センター Japan Centre Faculty of Asian Studies Australian National University Graduate School of Asian Studies Japan Centre Australian National University

- 雑誌

- 世界の日本語教育. 日本語教育論集 = Japanese language education around the globe ; Japanese language education around the globe (ISSN:09172920)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.223-237, 2002-06-28

「けど」は日本語の会話においてもっとも頻繁に使われる表現の一つであるが、特に「んだ」と共起して「んだけど」の形で用いられる場合が多い(本研究のデータは「けど節」全体の 58% が「んだ + けど」)。これは、「んだ」と「けど」が組み合わされることによってそれぞれの機能や特性が結合し、会話で頻繁に用いられる何らかの効果を生み出しているのにその理由があると考えられるのである。本研究の目的は、会話における「けど」の役割や「んだ」 の特性を調べ、これらの結合のメカニズムを明らかにすることである。 分析の結果をまとめると、まず、発話に「けど節」が主節(本稿では「関連要素」)と一緒に現れた場合に、「けど節」は「前置き」または「補足」としての役割を果たすが、ここで「んだ + けど」の組み合わせは、聞き手の注意を喚起する働きを持つ。また主節は現れず「けど節」が単独で使われた場合には、「んだ + けど」は、一方では話し手の気持ちを一通り表し、他方ではそれがあまり強く直線的にならないように抑える二重的な働きを持つ。この二重的な働きにより話し手は自分の気持ち感情を過不足なく表すことができ、また聞き手の注意を喚起する働きにしても、主節における主メッセージを相手に理解してもらう上で重要である。このようにして「んだけど」の表現は、円滑なコミュニケーションを行なう上で重要なストラテジーとして好まれるのだと考えられる。

1 0 0 0 OA 間質性肺炎に対する緩和ケアの現状と今後の方向性について

- 著者

- 富井 啓介

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.50-54, 2020-08-31 (Released:2020-09-02)

- 参考文献数

- 30

間質性肺炎の緩和ケアはがん患者と同様に疾患進行を抑制する治療と並行して,早期からQOLの維持を目的に開始されるべきである.しかし現在薬物療法については呼吸困難緩和を目的とするモルヒネの有効性と安全性がわずかに示されたのみで,その他の薬剤や症状についてのデータはほぼ皆無である.リハビリテーションと労作時低酸素血症に対する酸素吸入については最近ようやくランダム化比較試験における有効性が示され,また海外の成績では多職種の専門家による支援チームが有効に働くことも示されている.エンドオブライフケアに関する事前意思確認は主として呼吸管理法選択すなわちコードステータスの合意形成という緩和ケアの重要なプロセスであるが,予測の難しい経過の中で多職種の関わりによる十分な病状理解の上タイミングを選んで繰り返し行う必要がある.挿管回避となる場合も多いが,NPPVやHFNCの限界を考慮してきめ細かく設定する.

1 0 0 0 OA レールガン動作の駆動電流立ち上がり依存性

- 著者

- 勝木 淳 末田 毅 秋山 秀典

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌A(基礎・材料・共通部門誌) (ISSN:03854205)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.9, pp.962-970, 1997-08-20 (Released:2008-07-15)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

Railguns are facilities to accelerate projectiles up to several km/s by the electromagnetic force due to a driving current. A variety of current waveforms are used for railguns developed in the world This paper describes the dependence of a railgun operation on a rising rate of the driving current. The use of the exploding wire as an opening switch enables to change the rise time of the driving current. A secondary arc is likely to appear and the erosion on a rail surface is more severe when the current with a short rise time is used. According to the non-dimensional railgun plasma simulation, the current with a short rise time heats up the plasma so fast that plenty of particles ablated from the bore surface, which seem to be the cause of the secondary arc, increase rapidly in the early phase of acceleration.

1 0 0 0 OA RCEモデルのニューロン追加機構を導入した強化学習

- 著者

- 幸田 憲明 松井 伸之

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第28回ファジィシステムシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.43-46, 2012 (Released:2013-07-25)

連続値を扱うニューラルネットワークを適用した強化学習の研究がなされているが,従来のニューラルネットワークでは,その形状とニューロン数を予め決定しておく必要があり,どのような学習結果となるか予想できない強化学習ではこれらを予測しておくことは一般に困難である. そこで本研究では,自律的にニューロンを追加するRCEモデルのニューロン生成機構を導入したニューラルネットワークによる強化学習について述べる.

1 0 0 0 OA 規範逸脱行動に対する行動基準と態度

- 著者

- 出口 拓彦

- 出版者

- 奈良教育大学教育実践開発研究センター

- 雑誌

- 教育実践開発研究センター研究紀要 (ISSN:21865841)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.81-88, 2014-03-31

本研究では、規範逸脱行動に関する行動基準・態度と逸脱頻度・規範意識の関連について検討した。大学生334名を対象に質問紙調査を行った。私語、メール、居眠り、秘密漏洩、ポイ捨ての5つの逸脱行為に対する態度について、「自分も周囲も遵守」「自分は遵守、周囲は逸脱」「自分は逸脱、周囲は遵守」「自分も周囲も逸脱」という4つの状況に対する態度について回答を求めた。これらの態度を基に、調査対象者を「遵守」「逸脱」「同調」「反対」および「中立」の5つの行動基準(e.g., Deguchi, 2013, in press)に分類した。そして、行動基準を独立変数、逸脱頻度ないし規範意識を従属変数とした分散分析を行った。その結果、「逸脱」の行動基準を持つ者は、全般的に「遵守」の行動基準を持つ者よりも逸脱頻度が高く、規範意識が低い傾向が示された。このことから、行動基準の分類方法には、一定の妥当性があることが示唆された。