- 著者

- 秋保 亮太 縄田 健悟 中里 陽子 菊地 梓 長池 和代 山口 裕幸

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.101-109, 2016 (Released:2016-09-07)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 4

本研究の目的は,チーム・ダイアログがチーム・パフォーマンスへ与える影響に関して,共有メンタルモデルが調整効果を持つか検討することであった。大学祭において模擬店の営業を行った団体を対象に,質問紙調査を実施した。大学生・大学院生236名,29チームから回答が得られた。階層的重回帰分析および単純傾斜検定の結果から,チーム・ダイアログは客観的なチーム・パフォーマンス(目標売上達成度)へ単純な促進的効果を持っているのではなく,メンバーがメンタルモデルを共有している程度によって及ぼす影響力が異なることを明らかにした。チーム内でメンタルモデルが共有されている場合,チーム・ダイアログは目標売上達成度に関連しておらず,一定の高いパフォーマンスを示していた。その一方で,チーム内でメンタルモデルが共有されていない場合は,チーム・ダイアログが少ないと目標売上達成度も下がることが示された。主観的なチーム・パフォーマンス(主観的成果)に関しては,共有メンタルモデルの調整効果は見られなかった。本研究の結果は,暗黙の協調の実現における共有メンタルモデルの重要性を示唆していると言える。

35 0 0 0 OA 電力供給を支える制御 —大規模な電力システムにおける実例—

- 著者

- 岡本 浩

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.128, no.7, pp.431-434, 2008-07-01 (Released:2008-07-01)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 2 2

本記事に「抄録」はありません。

35 0 0 0 OA Seiberg-Witten Theory and String Duality

- 著者

- 洞田 慎一

- 出版者

- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部

- 雑誌

- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.1, pp.1-86, 1998-04-20 (Released:2017-10-02)

N=2超対称性を仮定した非可換ゲージ理論の真空構造に関して、SeibergとWittenは、解析的な手法で厳密解を得る事に成功した。彼らの手法は、N=2超対称性非可換ゲージ理論に対して、Dualityと複素解析に現れるRiemann面の取扱いの手法を新たに導入し、理論の非摂動効果を解析的に厳密に計算することを可能にした。この理論はSeibeg-Witten Theoryとも呼ばれる。このとき、Seiberg-Witten Theoryに現れるRiemann面を考えてみると、String Dualityとの関連が強いことが明らかになってきた。ゲージ理論に現れたRiemann面が、弦理論においてM-Theoryに関係することが調べられている。これは、弦理論のもつ真空構造が、場の理論のもつ非摂動効果を含んだ真空構造と一致することを意味している。この卒業論文では、N=2超対称性非可換ゲージ理論について解析し、場の理論と弦理論の関係をまとめた。

35 0 0 0 OA 「心理学研究」の新心理尺度作成論文に記載された尺度作成の必要性

- 著者

- 仲嶺 真 上條 菜美子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.90.17233, (Released:2019-05-20)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 3 1

This paper reviewed articles published in the Japanese Journal of Psychology pertaining to the development of a new psychological scale and ascertained whether these articles supported the necessity to develop a new scale. In a period of 15 years, there were 112 articles related to the development of a scale found in the Japanese Journal of Psychology. Only about 30% (38 articles) describe the necessity related to the originality of the new scale. In addition, about 40% (48 articles) do not describe the definitions of the constructs. Based on these results, the following two points are proposed: the importance of specifying the definition of the new construct; and clarifying similarities and differences between the new scale and the existing scales.

35 0 0 0 OA 日本における売春防止法と婦人保護事業の見直しをめぐって

- 著者

- 河嶋 静代

- 出版者

- 日本女性学研究会

- 雑誌

- 女性学年報 (ISSN:03895203)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.16-20, 2018 (Released:2019-01-22)

- 参考文献数

- 12

35 0 0 0 OA 国文学者が英語で論文を書く日 ──文学研究の国際化はなぜ必要なのか, どのように可能になるのか?

- 著者

- 沼野 充義

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.4_36-4_41, 2021-04-01 (Released:2021-08-27)

- 参考文献数

- 11

Currently Japanese humanities scholars are under pressure to use English in teaching and writing irrespective of whether they have sufficient proficiency in it even in cases where there is no absolute necessity to use that language. Given this awkward situation, I would like to address such questions as 1) what are the roles of English and Japanese in the process of “internationalization”? and 2) how will it be possible to create a common platform on which literary scholars specializing in different languages can share their knowledge and experience. Finally, I would like to reconsider the ultimate question: why is it necessary to “internationalize” literary studies and what does it really mean to “internationalize”? In my view, Japanese foreign literature scholars have valid reasons for their use of Japanese when conducting their academic activities; after all, the very process of studying and understanding foreign culture while basing oneself on Japanese language and culture can be a challenging, yet highly positive cross-cultural experience which can bring about fruitful findings and new contributions. English should be actively used as a tool for communication in the international academic community of which Japanese literary scholars should be an integral part.

- 著者

- 義江 修

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.8, pp.911-923, 2013-08-30 (Released:2017-02-10)

35 0 0 0 OA 高性能の空中浮遊インフルエンザウイルス不活化を謳う市販各種電気製品の性能評価

- 著者

- 西村 秀一

- 出版者

- 一般社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.5, pp.537-539, 2011-09-20 (Released:2017-08-11)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 5 6

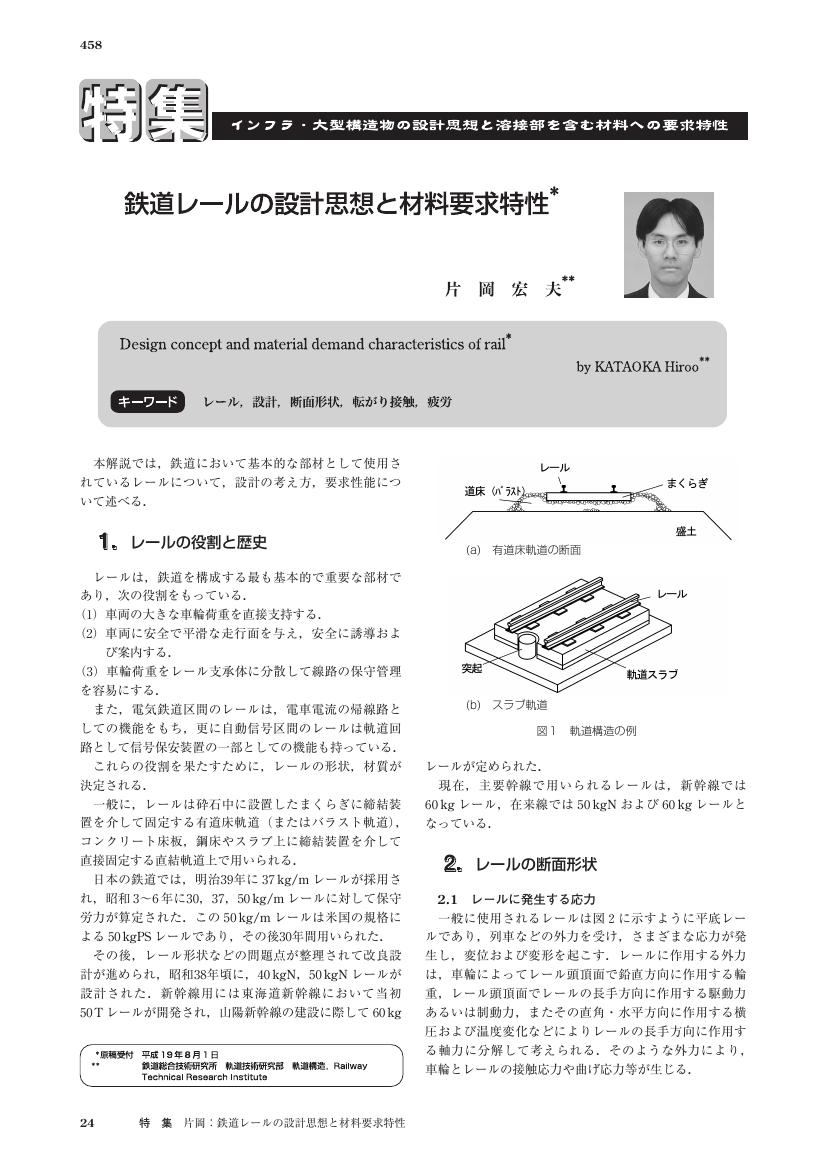

35 0 0 0 OA 鉄道レールの設計思想と材料要求特性

- 著者

- 片岡 宏夫

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.6, pp.458-461, 2007 (Released:2012-02-20)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- Masahiro TODA Kanehisa MORIMOTO Shingo NAGASAWA Kazuyuki KITAMURA

- 出版者

- Biomedical Research Press

- 雑誌

- Biomedical Research (ISSN:03886107)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.11-14, 2006 (Released:2006-03-15)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 37 44

We assessed the stress relief effect of spa bathing by measuring sensitive salivary stress markers, cortisol and chromogranin A (CgA). From 12 healthy males, saliva samples were collected immediately before and after spa bathing, and 30 min after that. Salivary cortisol and CgA levels were determined by ELISA. Salivary cortisol levels decreased after spa bathing. This tendency was more pronounced in individuals with higher levels of stress. The high-stress group showed lower salivary CgA levels after spa bathing, while the low-stress group higher salivary CgA levels in the same condition. These findings suggest that the spa bathing has a moderate affect on the stress relief.

- 著者

- 川口 琢司

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.4, pp.586-595, 2000-04-20 (Released:2017-11-30)

35 0 0 0 OA #MeToo的映画史のために

- 著者

- 木下 千花

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 映像学 (ISSN:02860279)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, pp.22-28, 2020-01-25 (Released:2020-02-25)

35 0 0 0 OA Controlled Digital Lendingのフェア・ユース該当性と日本法への示唆

- 著者

- 鈴木 康平

- 出版者

- 情報ネットワーク法学会

- 雑誌

- 情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.1-19, 2021-11-25 (Released:2021-12-02)

Controlled Digital Lending(CDL)とは、図書館によるデジタル貸出を米国著作権法のフェア・ユースにより可能とするために考案されたモデルである。CDLは、物理的な所有数と1対1対応でDRMを施したデジタル化した書籍の貸出を行うというものであり、CDL擁護者は、CDLはフェア・ユースに該当すると主張している。本稿では、CDL擁護者の主張を概観した上で、フェア・ユース該当性について、市場の失敗理論およびその修正理論をベースに検討を行った。その結果、いずれの理論の下でもCDLはフェア・ユースに該当すると考えられるとの結論に至った。日本においても、CDLは図書館の物理的な要因による情報アクセスの格差を解消するという、公益に資するものであるため、CDLを認める制度を設けることが望ましく、CDLの要件を踏襲した権利制限規定を設けることを提案した。

35 0 0 0 OA アイヌ語系統論(第 26 回日本人類学会日本民族学会連合大会発表抄録)

- 著者

- 池上 二良

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.180-181, 1973-09-30 (Released:2018-03-27)

35 0 0 0 OA シリカの発ガン性に関する疫学研究 - IARCと日本産業衛生学会が重視した研究 -

35 0 0 0 OA 廃用症候群の息切れの機序とそれに対するリハビリテーション

- 著者

- 補永 薫 藤原 俊之

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.12, pp.957-960, 2017-12-18 (Released:2018-01-10)

- 参考文献数

- 12

廃用症候群では,呼吸器系のみならず筋骨格系,精神系,循環器系など幅広い器官における変調をきたし,しばしば息切れ症状が発生する.息切れはさまざまな動作や活動に対する心理的,物理的なハードルとなり,患者のADL,QOLの低下因子となる.息切れのへの対処においては,その発生状況を詳細に把握したうえで,悪化の予防,教育,運動療法を行う.必要であれば補助具や環境整備も考慮する.整容動作など,一見負荷が少なそうにみえる動作でも,上肢の挙上位の保持が必要な動作では息切れをきたしやすいため注意が必要である.単一の介入のみで息切れ症状を克服することは困難であることが多く,総合的に介入を行っていく必要がある.

35 0 0 0 OA ワッハーブ派の政治理念と国家原理

- 著者

- 中田 考

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.79-95, 1995-09-30 (Released:2010-03-12)

Ibn 'Abd al-Wahhab who started his Tawhid propagation in his hometown, 'Uyaina, in 1741, broke down tombs of saints, trees and stones worshiped by the inhabitants, and pressed the magistrate to carry out the Islamic execution on an adulteress. The frightened inhabitants expelled him from the town.In this first stage of his missionary activity, we can already find the three political ideas of Wahhabi, such as (1) propagation of Tawhid, (2) ordering what is right and prohibiting what is wrong, and (3) execution of the Islamic law.Expelled from his hometown, Ibn 'Abd al-Wahhab came to Dar'iya where lived Ibn Sa'ud. Ibn Sa'ud visited him and proposed him a concordat according to which he would give Ibn 'Abd al-Wahhab a military support for the propagation of Tawhid in exchange for his loyalty to the house of Sa'ud and his confirmation of Ibn Sa'ud's right of taxation. Ibn 'Abd al-Wahhab accepted his proposition except the confirmation of the right of taxation. On this concordat are founded the three State Principles of Saudi Arabia: propagation by jihad, monarchy of the Sa'ud, and no taxation.With the expansion of the territory, Saudi Arabia starts to use a double identity in the foreign policy, in which they define themselves as Wahhabi to attack the non-Wahhabi Muslims as polytheists on one hand and as Hanbali to make peace with other Muslims on the other hand.Though the third kingdom of Saudi Arabia founded by 'Abd al='Aziz has inherited Wahhabi' s three ideas on the politics, as for its three principles of the state, it comes to discard jihad as well as to retouch the no taxation principle and to justify the diplomatic relation with non Muslim countries.The legitimacy of the third kingdom of Saudi Arabia is now threatened on the three levels, namely, (1) the penetration of the idea of of the Jihad-Revolution among people, (2) the intensifying conflict not only between the Western world and the Islamic world but also between secularism and Islamism within the Islamic world and (3) the heavy taxation under the circumstances of the financial decline.

35 0 0 0 OA 日本道路公団の新版高速道路地図

- 著者

- 田村 幸久

- 出版者

- 日本地図学会

- 雑誌

- 地図 (ISSN:00094897)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.41-44, 1993-03-31 (Released:2011-07-19)

35 0 0 0 OA 添付地図その2

- 出版者

- 日本地図学会

- 雑誌

- 地図 (ISSN:00094897)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.AP2-AP3, 1993-03-31 (Released:2011-07-19)

35 0 0 0 OA 同一問題による小中学生と大学生の学力比較

- 著者

- 赤堀 侃司

- 出版者

- AI時代の教育学会

- 雑誌

- AI時代の教育論文誌 (ISSN:24364509)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.37-42, 2021 (Released:2021-09-10)

- 参考文献数

- 17

2019 年に、国語・数学・理科の全国学力学習状況調査(平成 30 年度)の小中学生対象の B 問題から選択して、大学生に回答してもらい、小中学生の全国平均値と比較した。その結果、① 大学生は、小中学生に比べて、文章の構造や文章理解において、優れている。②しかし大学生は、小中学生と比較して、理科や数学の論理的思考力は、国語の読解力に比べて低い、ことが分かった。そこで、2020 年に、埼玉県公立高等学校入学者選抜における令和2年度の国語と社会の問題を、大学生に回答してもらい、高校受験生の平均値と比較した。その結果、③国語の問題では、高校受験生に比べて、大学生が優れた得点を示した。④しかし、社会の問題では、 大学生は、高校受験生に比べて、むしろ低い得点を示した。この結果から、国語に代表される読解力は、能力を維持するか向上していることに対して、数学・理科・社会などの推論や知識の適用に関する能力は、低下している、という知見を得た。これを、これから求められる資質・ 能力の視点から、考察した。