1 0 0 0 OA 都市の大物主 : 崇神朝の祟り神伝承をめぐって

- 著者

- 坂本 勝

- 出版者

- 法政大学国文学会

- 雑誌

- 日本文学誌要 (ISSN:02877872)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.35-44, 2011-03

- 著者

- 藤田 智子

- 出版者

- 日本家庭科教育学会

- 雑誌

- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.58, 2015

<b>【研究の背景と目的】</b><br>家庭科が男女共修となって20 年が経過した。男女共修家庭科の履修経験は、ジェンダー・イクイティ意識の形成や、高校生の多様な家族形態の受容、家事参加率、親準備性等に影響すること(荒井他1998、中西2000等)が明らかにされている。だが、家庭科に対するイメージには根強いジェンダー意識がみられる(中西2006)。<br>本研究では、家庭科に対する「学習レリバンス(学習にどのような意味や意義を感じているか)」の構造を明らかにすることを目的とする。それを通し、男女共修家庭科の意義と課題を検討する。「学習レリバンス」は、学習そのものを面白いと感じる「現在的レリバンス」と学習が将来役立つという感覚である「将来的レリバンス」に分けて捉えられる(本田2004)。<br><b>【方法】<br></b>男女共修家庭科を学んだ大学生に対してインタビュー調査を行った。調査人数は39名(女性27名、男性12名)である。所属は教育学部生21名(家庭科専攻10名、家庭科専攻以外11名)、その他の学部生18名である。インタビュー調査協力依頼の文書を配布・掲示し、同意の得られた人に対し1対1の半構造化インタビューを行った。調査時期は2014年11月~2015年3月である。対象者に了解を得た上でICレコーダに録音し、文字起こしを行い1次データとした。大まかな質問項目ごとに、共通するキーワードに着目してコード化し分析した。<br> <b>【結果および考察】<br></b> 家庭科の学習で楽しかった・面白かったこととして、調理や裁縫が多く挙げられた。自分たちで自由にメニューやデザインを決められる場合、特に楽しかったと記憶されていた。「失敗して『もうちょっとこうすればよかったね』と反省は色々結構するんですけど、それでもやっぱり楽しいという方がみんな勝っていました」というように、失敗しても「自分たちでやった」とことが学びの楽しさとなっていた。「個人的に私がちょっとクラスに行きづらい時期で。でも、(調理実習の班員に恵まれて)仲良くできたのがすごく印象的で。その授業はすごく楽しくて印象に残ってます。」と、学びの状況に関する語りもみられた。<br> つまらなかった・嫌だったこととして、座学の授業を挙げる者が多かった。学校の雰囲気に左右される部分も大きく、「荒れた」環境の場合、授業はつまらないと認識されていた。摂食障害を発症していた学生は、自分が作ったものなので絶対に残さずに食べなければならないことや、友人と一緒に食べなければならないことが苦痛だったと語った。<br> 役に立っていることとしては、調理と簡単な裁縫技術が多く挙がった。ミシンを家庭科の授業で初めて使ったという学生も多く、サークル活動などで衣装を縫う時などにも役立っているようだ。<br>男女が共に家庭科を学ぶことについては、全員が肯定的な意見を述べた。授業中の男子の様子として、男子だから要らないという雰囲気はなく、「『料理、俺やりたい』みたいな人がいたら結構その人が率先して」行動する男子もいたり、家庭科が得意で上手い男子に対しては、「素直に『あ、それ、綺麗ー』みたいな。『すごいね、ってか、どうやってやったの』とか」といったように、称賛の声が上がり、教えてもらうこともあるようである。男子は苦手と感じる者もいたが、「女子にも苦手そうな子はいると思うんですけど、あまり言わないというか。男子は苦手と言って助けてもらおうというのがある」というように、必ずしも男女による得手不得手ではないと考えられる。「(お米を研ぐときに、女の子の)友達が洗剤を取り出そうとしたんでそれを止めて」といった経験がある者もいた。進学校のため、男女ともに軽視していたと語りもあった。<br> 男子が家庭科を学ぶ必要性については、母親の大変さや結婚後の女性の仕事を理解するため、一人暮らしでも生きていくために必要と考えられていた。生活をする上で必要、自立のために必要と語る者が多かったが、男性が中心的に家庭の仕事を行うことを考えている者は少なかった。<br> なお、本研究はJSPS科研費26780493の助成を受けた。

- 著者

- 和田 せつ 鈴木 久子

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.283-286, 1959-11-30 (Released:2010-11-29)

- 参考文献数

- 4

The authors reported previously that thiamine decomposing, thermostable factor was isolated from peanut seed coat and that this was found as tannin which was contained in materials.In this paper we determined the tannin contents of various daily-used foods, and demonstrated that the tannin in foods caused the decrease in thiamine content during heat treatment. Further studies showed that precipitate was produced in solution of thiamine and tannin mixture when hydrogen ion concentration was brought at higher pH than 5. And two spots of thiamine and tannin was detected when the precipitate was run by paper electrophoresis.

1 0 0 0 IR 『検察側の証人』のメタ語用論的分析

- 著者

- 堀田 知子 稲木 昭子 沖田 知子

- 出版者

- 龍谷大学

- 雑誌

- 龍谷紀要 = The Ryukoku journal of humanities and sciences (ISSN:02890917)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.81-89, 2017-03

1 0 0 0 OA お嬢様と悪女 : 比較文学的に考える

- 著者

- 堀江 珠喜

- 出版者

- 大阪府立大学女性学センター

- 雑誌

- 女性学講演会 (ISSN:18821162)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.82-96, 2013-03

1 0 0 0 IR 国立台湾大学図書館蔵『和漢朗詠集私注』の字音について

- 著者

- 加藤 大鶴

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- 跡見学園女子大学文学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF LETTERS (ISSN:13481444)

- 巻号頁・発行日

- no.56, pp.1-12, 2021-03

- 著者

- 馬場崇豪

- 雑誌

- 阪南論集. 人文・自然科学編

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.105-110, 2016-03

- 著者

- 村田 和義 江口 佳那 渋谷 雄

- 出版者

- ヒューマンインタフェース学会

- 雑誌

- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.65-76, 2012-02-25

- 参考文献数

- 20

<p>The typical input for the mirror interface is the user's life-sized video stream. Because of this, the reachable area depends on the user's arm length and users sometimes have to intentionally move forward to select objects. In order to avoid such movement, we propose two new methods for selecting the target object with the mirror interface. The first is a pointing stick method which uses a virtual pointing stick that functions in a similar manner to a physical pointing stick.The second is a dragging method which allows users to drag targets towards the user's palm. The experimental results indicate that both of new methods are able to expand the reachable area compared to the traditional method, so that users do not have to move to select objects. Furthermore, it is also found that the combinatorial input of the traditional method and the pointing stick method is suitable for the mirror interface. </p>

- 著者

- 池田 大輔 倉本 到 渋谷 雄 辻野 嘉宏

- 出版者

- ヒューマンインタフェース学会

- 雑誌

- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.253-264, 2008

<p>Some video mirror interface systems capture the user's body image and displays it at real-size on the screen in front of him/her. Some virtual objects overlap the video image and the user can select one of them by his/her touching action. The interface is usable for easy and intuitive interactions in various situations. This paper focuses on the influence of the delay time on the object selection or operation in the video mirror interface. There are two kinds of delay time in such operation: image feedback delay and system response one. The experimental result shows that the operation is more sensitive to the image feedback delay than to the system response one. The image feedback delay of 0.03 seconds affects the static target selection while the system response delay of less than 0.15 seconds does not affect the selection. Furthermore, a task to keep touching moving target is affected by the image feedback delay of O.03 seconds but it is not by the system response delay of 1.0 seconds.</p>

- 著者

- 関 秀寿 服部 真承 村田 和義 渋谷 雄

- 出版者

- ヒューマンインタフェース学会

- 雑誌

- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.113-121, 2010-05-25

- 参考文献数

- 15

<p>The mirror interface can be used for various environments and be expected as an intuitive input method for diverse users. Visual and auditory feedbacks are used for the traditional mirror interface. In this study, in addition to these feedbacks, a tactile feedback is adopted to improve the usability of mirror interface. Experiments were conducted to evaluate the influence of visual, auditory, or tactile feedback delay on the usability of mirror interface. As a result, tactile feedback did not affect the task completion time. However the delay of tactile feedback was easier to be noticed by the user than the delay of auditory feedback. Furthermore, it was found that the tactile feedback might give the user a certain feeling of selecting the desired target.</p>

1 0 0 0 新編差別用語の基礎知識 : 何が差別語・差別表現か?

1 0 0 0 育てる・つくる「食」の未来

- 著者

- サイエンスウィンドウ編集部

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.3, pp.1-40, 2016

<p>サイエンスウィンドウ2016秋号の冊子体一式(PDF版)およびHTML版は下記のURLで閲覧できます。</p><p> https://sciencewindow.jst.go.jp/backnumbers/detail/86</p><p><b>目次</b></p><p><b>【特集】 育てる・つくる「食」の未来</b></p><p>p.06 世界は「食」でつながっている(岩永勝 国際農林水産業研究センター)</p><p>p.10 自然を守る養殖技術を求めて(マーシー・N・ワイルダー 国際農林水産業研究センター)</p><p>p.12 楽しく食べよう お茶の水女子大学附属小学校のSHOKUIKUプログラム</p><p>p.14 「味」を言葉にしてみよう(早川文代 農業・食品産業技術総合研究機構)</p><p>p.15 食料の自給率向上を願い国産小麦を実用化 国産小麦のパンにかけた敷島製パンの挑戦 </p><p>p.18 復興×食 1 農業を変える植物工場 アイディアと技術の宝庫、グランパドーム</p><p>p.20 復興×食 2 夢は世界へ釜石の新鮮な魚介類を届けること(佐藤正一 釜石ヒカリフーズ株式会社)</p><p>p.22 京都、錦市場をデザインする試み(京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab)</p><p>p.24 『おいしさの扉』 サイエンス チャンネルの新番組</p><p><b>【連載】</b></p><p>p.02 共に生きる:ツノゼミ、クロオオアリ</p><p>p.26 空からジオ:栗駒山麓ジオパーク/宮城県</p><p>p.28 動物たちのないしょの話:タスマニアデビル(東京都多摩動物公園)</p><p>p.30 タイムワープ夢飛翔:元素発見/栄誉かけ悲喜こもごも</p><p>p.32 自然観察法のイロハのイ:松ぼっくり拾い</p><p>p.34 文学と味わう科学写真:宮沢賢治『雨ニモマケズ』より</p><p>p.36 発見!くらしの中の科学:ねじにはどんな技術が使われているの?</p><p>p.38 読者の広場:サイエンスウィンドウカフェ</p><p>p.40 空からジオ:解説</p>

1 0 0 0 OA 大学生の体組成と除脂肪組織量指数(LBMI)について

- 著者

- 服部 恒明

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.2, pp.141-148, 1991 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 14 15

体構成を表す指標として様々な身体充実指数が提案されている.その中で体重/身長2指数は簡明でかつ栄養状態や肥満の程度を評価するうえで有効であり広く用いられている.しかし,体重を構成している除脂肪組織と脂肪組織の密度は顕著に異なるために体重/身長2指数の増加はかならずしも肥満度の増大(脂肪の増加)を意味しないという問題がある.本研究ではこれらの問題を解決し,除脂肪組織と脂肪組織の量を身体のサイズとは独立に評価するため,除脂肪組織量指数(除脂肪組織量/身長2),脂肪組織量指数(体脂肪/身長2)が求められた.さらにこれらの値を2次平面グラフ上の点に示し,体構成を評価するボディコンポジション•チャートシステムの導入が試みられた.このチャートシステムによって個人の体構成を多脂肪多筋型,少脂肪多筋型,多脂肪少筋型,少脂肪少筋型に分類して容易に評価することができる.この方法は個人の体組成の動態を評価する時にも有益である.

- 著者

- ジンチェンコ アナトーリ 竹田 裕哉 三品 太志 村田 静昭 陳 寧

- 出版者

- 大学等環境安全協議会

- 雑誌

- 環境と安全 (ISSN:18844375)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.17-23, 2016

大学の教育研究活動に伴って生じる廃棄物の削減と再利用・資源化を進めるために、2009年度から2012年度の4年間に、名古屋大学から不要試薬として排出処分された化学物質廃棄物中に含まれていた貴金属またはレアメタルからなる未使用化学物質の実体について、排出記録と回収現場の調査に基づき研究した。明らかになった名古屋大学の現状を基に、有害物質の分別、リユースを基本とした化学物質廃棄物の削減と有効利用、研究費の無駄使いにつながる試薬購入の問題点について考察した。さらに、改善方法の例として化学物質ストック情報の共有、希少元素ライブラリーの創設、有価物としての売却について提案した。

- 著者

- ジンチェンコ ウラジミール P.

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学年報 = The annual report of educational psychology in Japan (ISSN:04529650)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.17-23, 2002

視察法および赤外線センサー運動量測定装置を用いて移所運動や常同行動を観察し、覚醒剤反復投与による行動過敏性(逆耐性)形成のさいの、グルタミン酸の関与を行動学的に検討した。また覚醒剤大量投与時にみられるドーパミン(DA)やセロトニン神経変性のメカニズムを、DAとグルタミン酸の放出動態を指標に、脳内透析実験を用いて研究した。覚醒剤とNMDA受容体競合的拮抗薬の併用反復投与は、非競合的拮抗薬の場合と同様に、行動過敏性形成を阻止することを明らかにした。このことから行動過敏性形成におけるNMDA受容体の関与が一層明確になった。覚醒剤を大量投与すると、DA放出は線条体と側坐核の両部位で昂進するが、グルタミン酸放出は線条体のみで昂進することを示した。DA神経変性は線条体に限局するので、グルタミン酸放出の昂進はこれと関連する可能性がある。セロトニン神経変性は、両部位において等しく認められるので、グルタミン酸放出の昂進は直接には関連しないと思われる。NMDA受容体拮抗薬は、セロトニン神経変性もDA神経変性と同様に抑制するが、その作用点は今後の検討課題である。さらに、NMDA型グルタミン酸受容体刺激に引き続き細胞内では一酸化窒素(NO)の生成が促進され、これが生理的に重要な意味を有するという最新の知見に導かれて、一酸化窒素合成阻害薬が覚醒剤の急性行動効果や行動過敏性形成にどのような影響を及ぼすかについて検討した。その結果、急性行動効果については、移所運動促進作用および常同行動発現作用ともある程度抑制することを示した。また行動過敏性形成については、移所運動の過敏性には影響がないが、常同行動に関しては、いくぶん減弱させることを見い出した。以上の実験所見から、覚醒剤精神病の発現にグルタミン酸神経伝達が関与していることが示唆される。

1 0 0 0 OA 味覚 : 清美庵随筆

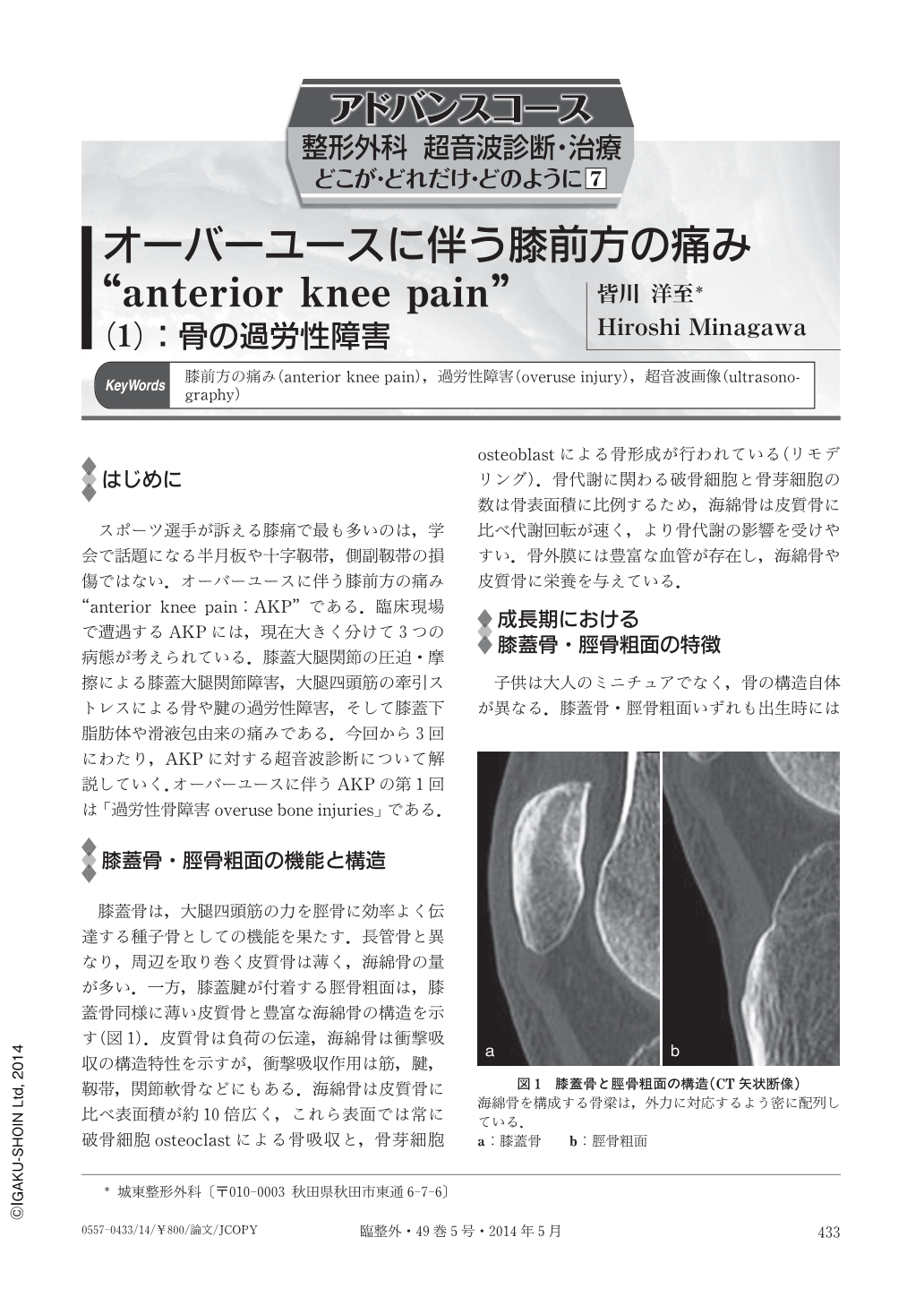

はじめに スポーツ選手が訴える膝痛で最も多いのは,学会で話題になる半月板や十字靱帯,側副靱帯の損傷ではない.オーバーユースに伴う膝前方の痛み“anterior knee pain:AKP”である.臨床現場で遭遇するAKPには,現在大きく分けて3つの病態が考えられている.膝蓋大腿関節の圧迫・摩擦による膝蓋大腿関節障害,大腿四頭筋の牽引ストレスによる骨や腱の過労性障害,そして膝蓋下脂肪体や滑液包由来の痛みである.今回から3回にわたり,AKPに対する超音波診断について解説していく.オーバーユースに伴うAKPの第1回は「過労性骨障害overuse bone injuries」である.

1 0 0 0 IR 教養科目アカデミックスキル1における学生の自己評価と授業実践

- 著者

- 蛯名 正司

- 出版者

- 会津大学

- 雑誌

- 会津大学文化研究センター研究年報 = The University of Aizu Center for Cultural Research and Studies Annual Review (ISSN:21899290)

- 巻号頁・発行日

- no.25, pp.19-28, 2018

1 0 0 0 バイクロモフォア/ポリカーボネートのけい光

- 著者

- 和田 達夫 大島 隆一

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子論文集 (ISSN:03862186)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.7, pp.377-382, 1984

- 被引用文献数

- 1

ビスカルゾリル化合物の高分子固溶体の蛍光スペクトルを測定し, エキシマー生成能について検討した. a, ω-ビスカルバゾリルアルカンではクロモフォア濃度の増加に従い, モノマー発光は消光されエキシマー発光が増加した. エキシマー発光とモノマー発光との強度比の濃度変化はメチレン鎖数, C<SUB>6</SUB>>C<SUB>4</SUB>>C<SUB>10</SUB>>C<SUB>5</SUB>>C<SUB>3</SUB>の順に大きくなる. 1, 2-<I>trans</I>-ビスカルバゾリルシクロブタンでは高濃度でもサンドイッチ型エキシマー発光は見られなかつた。クロモフォアの均一分散・分子運動・相対量子収率の濃度変化の検討を行い, エキシマー生成が主に分子内で生成されることが明らかになった.