1 0 0 0 OA 古文書時代鑑解説

- 著者

- 東京帝国大学史料編纂掛 編

- 出版者

- 東京帝国大学

- 巻号頁・発行日

- vol.下, 1925

1 0 0 0 OA 大区画水田における田面水中のケイ素濃度の変化

- 著者

- 三枝 正彦 小林 紀子 山本 晶子

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.1, pp.1-7, 2004-02-05 (Released:2017-06-28)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 3

田面水のケイ素濃度の変化を,水稲「ひとめぼれ」を栽培した大区画水田で詳細に調べた.実験は,2001,2002年の栽培期間中に宮城県古川農業試験場の沖積土壌で行った.2002年には,田面水のカルシウム,マグネシウム,カリウム,リン濃度についても調べた.得られた結果は以下のとおりである.1)水口の田面水ケイ素濃度は,2002年には,11.8〜13.0mgL^<-1>の範囲を示した.しかし,その濃度は水口からの距離とともに減少し,水尻では0.20〜5.0mgL^<-1>であった.同様の傾向が2001年にも観察された.水尻の田面水ケイ素濃度は,6月初句から下旬にかけて顕著に低下した.しかし,その低下程度は7月にかなり回復した.2)カルシウム,マグネシウム濃度は,水口からの距離に伴って上昇する傾向があった.カルシウム濃度は,水口で6.0〜6.5mgL^<-1>検出され,水口から80m以上離れた地点では,10.3〜17.7mgL^<-1>になった.マグネシウム濃度は,水口で1.8〜2.1mgL^<-1>検出され,カルシウム濃度と同様に,80m以上離れた地点で著しく上昇し,3.0〜5.7mgL^<-1>検出された.3)カリウム及びリン濃度は,一定の変動パターンは示さず,水稲生育時期によって異なる変動を示した.4)ケイ素濃度とカルシウム,マグネシウム濃度の間には,それぞれγ^2=0.923^<***>,γ^2=0.907^<***>と高い負の相関が認められた.

1 0 0 0 九州経済統計月報

- 著者

- 九州経済調査協会 編

- 出版者

- 九州経済調査協会

- 巻号頁・発行日

- vol.20(4), no.229, 1966-04

1 0 0 0 OA 日本学術会議第144回総会について

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.6, pp.8-9, 2005-06-01 (Released:2009-12-21)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA コント番組における働く女性

- 著者

- 石田 万実

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.46-58, 2016 (Released:2016-12-20)

本研究は、日本のお笑い番組において働く女性がどのように表現されてきたのか、コント番組で演じられる職業や描写の特徴とその変遷を明らかにすることを目的とする。このため、『8時だョ!全員集合』、『オレたちひょうきん族』、『ダウンタウンのごっつええ感じ』の内容分析を行った。 分析の結果、視聴者にとってわかりやすい、当たり前のものとして「女らしい」職業が演じられていることがわかった。女装で演じられる人物が起こす笑いは、はじめは「女らしさ」を利用したもののみであったが、仕事内容を笑いにしたものが登場するようになった。「女らしくない」職業は、女装で演じられるものは登場割合、仕事の描写ともに増加し、女性が演じる場合は登場する条件が減ってきていた。コント番組における女性の仕事に関する描写や笑いの起こし方は、時代が進むにつれて幅広くなってきているといえる。

1 0 0 0 OA 中古漢語の韻母の体系

- 著者

- 三根谷 徹

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1957, no.31, pp.8-21, 1957-03-31 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 19

In recent years, there have appeared new interpretations of the Ancient Chinese from the phonemic point of view, e.g. The Phonemes of Ancient Chinese (Supplement to the JAOS No.16 1953) by Samuel E. MARTIN, “Setsuin no imbo o kaishaku -suru”(in the Okayama Daigaku Hobungakubu Kiyo 3, 1954) by Fumio KUSAKABE, and “Chtigokugo no Shiteki-on'inron”(in the Nihon Cita gokugakkai Kaiho 6, 1954) by Akiyasu TODO One of the most controversial problems is how to solve the isolated final in the rhyme The author assumes this final as *aun just as FORREST reconstructed in his The Chinese Language (London 1948), and pushing this assumption to the whole system of finals, he attempts a tentative solution of the system of finals in the Ancient Chinese (represented by the Ts'ie-Yün) as shown on p.16. The apparent self-consistency of the system, however, does not necessarily mean that the Ts'ie-Yün was compiled basing on one dialect as assumed by B. KARLGREN and CHOU Fakao. The author follows the opinion that the Ts'ie-Yün had the characteristics of the Northern standard language reflecting partially the system of prcedent times and also of another dialects. The different usage of fan-ts'ie in Hsiian-Ying's Yi-ts'ie Ching Yin-yi shows that the system of the Ts'se-Yuuml;n had been followed as a norm at that period.

1 0 0 0 作家の墓 : 文学散歩

1 0 0 0 OA 0.3μm以下の粒子に対するエアフィルタの粒子捕集性能

- 著者

- 山田 裕司 宮本 勝宏 森 貞次 小泉 彰

- 出版者

- Japan Health Physics Society

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.461-467, 1982 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 11

Collection performance of a HEPA filter and a new type filter which was recently developed for removing fine particles below 0.3μm was verified by using a laser aerosol particle counter in the particle size range from 0.12 to 0.42μm diameter in which the filter performance was not sufficiently clarified. Tested filter sheets were 14.5cm by 14.5cm in dimensions.DOP particles ranging from 0.12 to 0.17μm exhibited higher penetration of HEPA filter than DOP particles from 0.27 to 0.42μm by a factor of 20 at the standard face velocity of 2.4cm/sec. The penetration of HEPA filter was 6.6×10-4 for 0.12 to 0.17μm DOP particles, and that of the new type filter was 3.1×10-6.It was confirmed that overall system penetration of two HEPA filters in series could be described as the product of each stage penetration.

1 0 0 0 OA 明治・大正期の旧新潟町における花街の変遷

- 著者

- 久保 有朋 山岸 由侑 岡崎 篤行

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.62, pp.341-346, 2020-02-20 (Released:2020-02-20)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

Kagai is a Japanese term for traditional entertainment districts. Furumachi Kagai is a significant area, because the historic district is remained. To date, no study has clarified the transition of distribution regarding Kagai buildings and Kashizashiki before early Showa period. This study attempts accurately to clarify the unknown history regarding these transition of distribution from medium Meiji period to early Showa period.

1 0 0 0 OA 骨粗鬆症患者における経口ビスホスホネート製剤服薬実態調査

- 著者

- 佐古 有紀 桐林 東一郎 河野 弥生 花輪 剛久 宮川 信明

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.10, pp.750-756, 2015-10-10 (Released:2016-10-10)

- 参考文献数

- 8

Osteoporosis is more common in elderly people and oral bisphosphonates are widely used for the treatment of osteoporosis throughout the world. It is generally considered that elderly people decline in physical function with age and find the taking of drugs to be problematic. We conducted this survey to clarify potential problems in osteoporotic patients during treatment with oral bisphosphonates. The survey of an 8-item questionnaire was performed in 32 pharmacies in Hiroshima prefecture. A total of 684 patients were enrolled in the survey, 637 patients were analyzed and 47 patients with protocol violation were excluded from the survey. Baseline characteristics were as follows: gender (female, 581; male, 56), age (< 70 years old, 26%; 70 years old ≤, 74%), administration interval (daily, 42; weekly, 313; monthly, 282). The patients with dry mouth accounted for 14% of total patients and those with experience of discomfort during swallowing accounted for 11%. Moreover, 40% of total patients had experience of forgetting to take bisphosphonates. Our survey demonstrated that osteoporotic patients taking bisphosphonates experienced several hurdles and did not complain directly to pharmacists about it. We need to communicate better with osteoporotic patients and collaborate closely with physicians, nurses and others.

- 著者

- 片山 英男

- 出版者

- 日本西洋古典学会

- 雑誌

- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.98-100, 1994-03-28 (Released:2017-05-23)

1 0 0 0 OA 徒歩者の為めの趣味の登山

1 0 0 0 OA 東北大地上局および運用システムの10年間の実績

- 著者

- 坂本 祐二 桒原 聡文 藤田 伸哉

- 出版者

- 日本地球惑星科学連合

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2019年大会

- 巻号頁・発行日

- 2019-05-17

東北大学が主として開発または協力した3衛星、DIWATA-2、RISESAT、ALE-1が2018年10月からの3か月間で、立て続けに打ち上げられた。東北大学構内に設置している2.4m口径パラボラアンテナを有する地上局を用いて、3衛星を日々観測している。本講演では、2009年より継続・発展してきた運用システムをハード・ソフトの両面で解説する。また、フィリピン、スウェーデン、函館、福井など、連携中または準備中の地上局ネットワークについても紹介する。 本地上局は、東北大学の1号機衛星SPRITE-SATのために整備され、超小型衛星を対象として使用を開始した。基本的に低高度地球周回衛星が対象であり、約10~12分のパスにおいて、アンテナ指向方向を制御し、送受信機の周波数を制御して、通信を確立する。衛星追尾は対象衛星を登録するだけで、自動的に最新の軌道を収集し、上空通過時に自動追跡を開始・終了する。運用者は、衛星との通信に集中し、地上局の管理に気を払う必要はない。 現在、前期の最新3衛星に加え、DIWATA-1、RISING-2、SPRITE-SATとの通信も不定期に実施している。本地上局が対応できる通信仕様は、ITU国際通信連合にJCUBES-Bの群衛星として登録されており、今後も兄弟衛星が打ち上げられる予定である。国際機関への電波申請には申請準備も含めて、1年以上の時間を要する。企画から打上まで1年半以内で実現できる現状において、電波申請作業はプロジェクトにおいてトラブル要因となりうる。本地上局を使用する衛星ネットワークの輪が広がることで、衛星開発者に大きなメリットをもたらすと考えている。

1 0 0 0 藤川一秋 犬丸徹三 波多野元二 奥村政雄傳

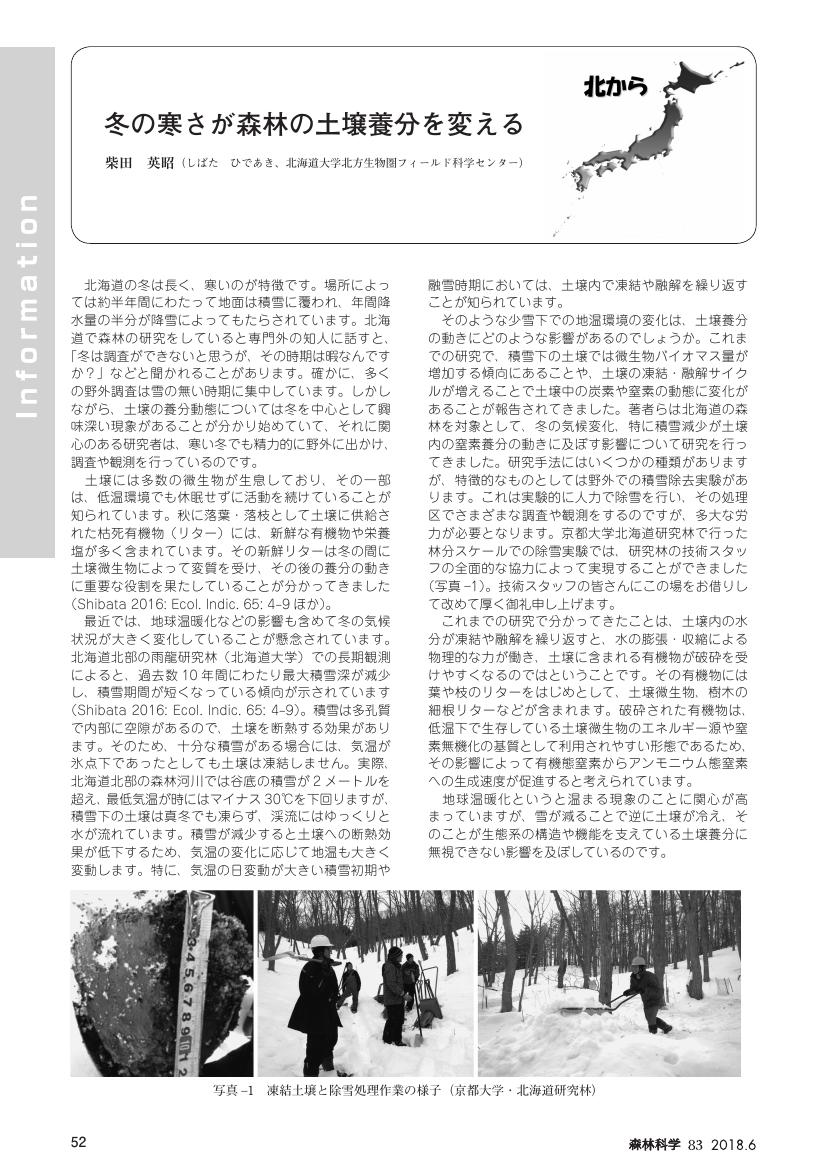

1 0 0 0 OA 冬の寒さが森林の土壌養分を変える

- 著者

- 柴田 英昭

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 森林科学 (ISSN:09171908)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.52, 2018-06-01 (Released:2018-06-21)

1 0 0 0 OA 深層学習を利用したウメ「露茜」の画像による熟度分類

- 著者

- 建本 聡 原田 陽子 今井 健司

- 出版者

- 農業情報学会

- 雑誌

- 農業情報研究 (ISSN:09169482)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.108-114, 2019-10-01 (Released:2019-10-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 3

本研究では,深層学習による物体検出(SSD)と熟度判定用の畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を組み合わせ,画像からウメの果実の熟期を判断する方法を検討した.2018年6〜7月に,ウメ「露茜」の樹上の果実についてデジタルカメラにより静止画及び動画を取得した.果実領域を切り出すためのSSDの学習は,撮影した画像443枚を用いた.学習したネットワークの性能は,しきい値0.47で,F値0.88であった.次に熟度判定用のCNNの学習のため,SSDにより切り出した5,823枚の画像を熟度別に肉眼で5クラスに分類し教師とした.学習したネットワークの識別の精度は94%であった.これらを組み合わせた精度を判定するために,学習に用いていない画像から,SSDによりしきい値0.47で366枚の果実画像を切り出し,続けて画像を熟度判定用のCNNで分類したところ,識別の精度は96%であった.よって,撮影画像から本手法により果実領域を切り出し,熟度判定が良好に行えることが示唆された.

1 0 0 0 OA 西南暖地における分娩月別泌乳曲線と乳生産性

- 著者

- 田中 和宏 井口 寿郎 川畑 明治 山下 光則 川野 洋 今村 一秋

- 出版者

- 日本暖地畜産学会

- 雑誌

- 西日本畜産学会報 (ISSN:09143459)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.23-30, 1996-08-01 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 11

搾乳牛の分娩時期によって泌乳曲線がどのように変化するかを考察する目的で, 分娩月別泌乳曲線を作成し, 分娩月別の乳牛による夏期における生産性や経済性を検討した。初産, 経産牛ともに4~8月分娩牛はピークのほとんどない泌乳曲線になり, 特に乳量水準の高い8, 000kg以上の牛で5~8月分娩牛になると乳量水準も低くなった。2~4月分娩牛の305日生産乳代がもっとも高く, 5, 6月分娩牛がもっとも低く, 8~12月分娩牛は夏期乳生産にほとんど貢献していなかった。結論として夏期需要期における乳生産のためには, 分娩時期を考慮することが必要であり, 経済性と繁殖サイクルを含む生産性から考慮すれば, 夏 (5~7月) 分娩は望ましくなく, それよりやや早い2~4月分娩の方がより望ましいと考えられる。

1 0 0 0 食道音声から線形予測法による声道パラメータ抽出についての一考察

- 著者

- 佐宗 晃 中村 尚五

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.1996, 1996-09-18

喉頭癌などのために喉頭全摘出を行い声帯を失ってしまった人が音声を取り戻す方法の一つに、食道に空気を貯蔵し食道入口を代用声帯として発声する食道法がある。その音質は(1)気管孔などから発生する雑音を含み、(2)発声が長く続かず途切れ、(3)ピッチ周期が不規則に変化し、(4)男女を問わず平均的なピッチ周波数が低いなどの特徴を持ち明瞭度が著しく悪い。ある程度訓練により音質を改善する事ができるが、食道者が不自由なくコミュニケーションをとれるようになるにはかなりの時間を要する。このような食道者の負担を軽減すべく、音質改善装置の研究が進められている。現在行なわれている音質改善法の一つに、腺形予測法を用いて食道音声から声道バラメータを抽出し、それをもとに人工的に生成した音源信号から音声を再合成する方法が文献などで述べられている。しかし、この方法では話者によって合成音声の音質がオリジナル音声よりも劣化すると報告されている。ここでは、食道音声から線形予測法による声道パラメータ抽出の問題点を考察する。

1 0 0 0 OA 当センターでの排泄サポートチームの現状と課題

- 著者

- 山本 隆人 毛井 敦 松崎 哲治

- 出版者

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会

- 雑誌

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 第33回九州理学療法士・作業療法士合同学会 (ISSN:09152032)

- 巻号頁・発行日

- pp.98, 2011 (Released:2012-03-28)

【はじめに】 排泄行為は在宅生活を支援する上で最も回数が多く、重要な行為である。しかし、動作面ばかりに着目されがちであり、症状への対処が優先されることが多い。対処方法では、根本的な問題解決にはならないばかりか、返って問題が複雑化することがある。排泄へのアプローチは、行為のどの部分に問題が生じているか、そしてそれが生活全体にどのような影響を与えているかをアセスメントし、問題点を明確にしてアプローチすることが重要である。そこで、『排泄サポートチーム』を発足させ、独自のアセスメントシートを作成し、チームでの取り組みを通して現状の課題と今後の展望について検討したため報告する。【当センターでの排泄行為支援における課題】 当センターでの排泄行為支援における課題として、アセスメント方法が各職種により統一されておらず、着目点にずれが生じている。また、職種間で話し合いをもつ機会が少なく、排泄行為の課題点や目標が共有しにくくなっている。【取り組み内容】 患者の課題を多角的にアプローチしていくために、Dr、Ns、CW、PT、OT、放射線技師の構成とした。また、多職種が同じ視点でアセスメントを行うためのツールとして、独自のアセスメントシートを作成した。シートの特徴は、運動機能・認知機能・膀胱機能の3つの評価項目があり、『行為』として捉える視点を重要視した。カンファレンスでは、排泄行為の問題点と原因を明確にすることに努めて、知識不足を補うため勉強会も平行して実施した。【考察】 現在、チーム発足から数ヶ月経過したが、シートを活用した適切なアセスメントが行え始めている。アセスメントでは、運動機能、認知機能、膀胱機能のどの部分に課題があり、排泄行為が阻害されているのかを明確にし、多職種でどのようにアプローチしていくのかを共有することが必要である。そして、在宅生活を見据えた上で、患者や家族の身体的・精神的な支援につなげ、QOL向上を図ることが重要である。また、サポートチームではPT・OTが多く参加している。従来セラピストは、専門性から動作面ばかりに目がいきがちであるが、退院後の生活を考慮すると膀胱機能に目を向け、排泄動作ではなく排泄行為としてとらえていくことが必要で、これからのセラピストには、こういう視点が今後求められる。【おわりに】 今後は、アセスメントシートの検討を重ね、排泄行為として捉えていく視点を定着させ、より多くの患者の自宅復帰を支援していきたいと考える。