- 著者

- Tomoko Tajiri Chisako Wada Hirotsugu Ohkubo Norihisa Takeda Kensuke Fukumitsu Satoshi Fukuda Yoshihiro Kanemitsu Takehiro Uemura Masaya Takemura Ken Maeno Yutaka Ito Tetsuya Oguri Akio Niimi

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.4746-20, (Released:2020-07-21)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 12

Acute eosinophilic pneumonia (AEP) is an acute respiratory illness with diffuse pulmonary infiltrates and pulmonary eosinophilia. While the etiology of AEP remains unclear, a relationship between cigarette smoking and AEP onset has been suggested. The use of heated tobacco products (HTPs) has been growing, but the impact of these products on our health is not fully understood. We herein report a case of AEP that developed after switching from conventional cigarette to HTP smoking. The patient's condition improved after the cessation of HTP smoking and corticosteroid treatment initiation. In cases of AEP, physicians should consider HTPs use as a possible cause.

- 著者

- A. H. M. Enamul Kabir Masahiko Sekine Tsuyoshi Imai Koichi Yamamoto

- 出版者

- Japan Society on Water Environment

- 雑誌

- Journal of Water and Environment Technology (ISSN:13482165)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.175-194, 2020 (Released:2020-06-10)

- 参考文献数

- 103

- 被引用文献数

- 9

Marine microplastics pollution has been an emerging global threat. This study investigated microplastics pollution in the ‘Seto Inland Sea (SIS)’ and ‘Sea of Japan (SJ)’ surrounded Yamaguchi prefecture areas in Japan. The density separation method was applied to extract microplastics from sea surface sediment and water samples. Polymeric compounds were identified through ATR-FTIR analysis. The average microplastic abundances were 112.57 ± 121.30 items/kg in sediment and 57.46 ± 20.82 items/L in water. Abundance comparisons revealed similar level of pollution in both sea areas and medium to high-level pollution than others around the world. Characterization revealed that fragments and small microplastics (< 1,000 µm) predominated sediments. Fragments and films were major shapes in the SIS sediments while only fragments predominated the SJ sediments. Large microplastics (1,000–5,000 µm) fibers predominated water in all the areas. Transparent microplastics predominated both the sediments and water. Polyethylene, polyvinyl alcohol, and polypropylene were major polymers in sediments while polyethylene terephthalate and polyethylene predominated water. No significant correlations of microplastics abundances and characteristics were observed between sediment and water. Anthropogenic activities and environmental factors were speculated to be the main sources of microplastics in these areas. Overall, this study indicated that microplastics pollution in these marine areas could be an alarming environmental problem.

- 著者

- Yuka Kojima Anikó Várnai Vincent G. H. Eijsink Makoto Yoshida

- 出版者

- FCCA(Forum: Carbohydrates Coming of Age)

- 雑誌

- Trends in Glycoscience and Glycotechnology (ISSN:09157352)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.188, pp.E135-E143, 2020-07-25 (Released:2020-07-25)

- 参考文献数

- 95

- 被引用文献数

- 3

The group of filamentous fungi called wood rotting fungi comprises the main decomposers of woody biomass in forest ecosystems. These wood rotting fungi secrete various extracellular enzymes, such as cellulases and lytic polysaccharide monooxygenases (LPMOs) to degrade cellulose in wood cell walls. Interestingly, one particular group of wood-rotting fungi, called brown-rot fungi, lacks key cellulases for degrading crystalline cellulose, namely cellobiohydrolases (CBHs), with only a few exceptions. On the other hand, genes encoding LPMOs are widely conserved among brown-rot fungi, suggesting the importance of these enzymes in the brown-rot system. In this paper, after reviewing the wood degradation process by wood rotting fungi, we describe the history of the discovery of LPMOs and then review current knowledge on the characteristics of these enzymes. We then review our research on LPMOs derived from a brown-rot fungus and discuss possible physiological roles of LPMOs in the brown-rot system. Finally, we address the significance of LPMOs in the evolution of brown-rot system.

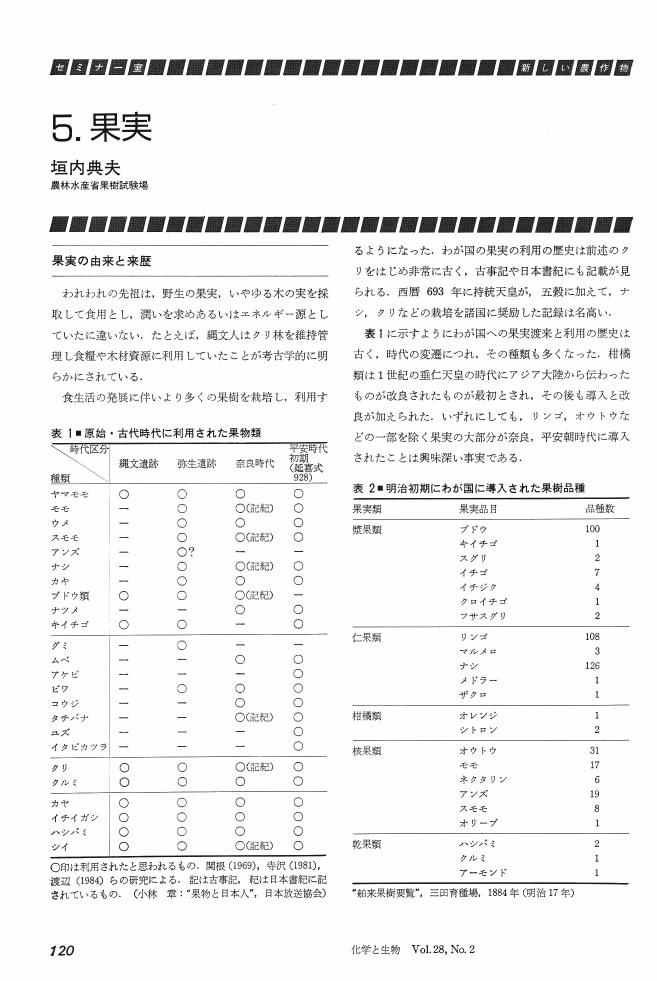

3 0 0 0 OA 5. 果実

- 著者

- 垣内 典夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.120-127, 1990-02-25 (Released:2009-05-25)

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 向井 幹夫

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.8, pp.816-821, 2017-08-15 (Released:2018-08-15)

- 参考文献数

- 23

- 著者

- Kimiko YAMAKAWA-KOBAYASHI Yuya OHHARA Takumi KAWASHIMA Yoshitatsu OHISHI Yasunari KAYASHIMA

- 出版者

- Biomedical Research Press

- 雑誌

- Biomedical Research (ISSN:03886107)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.131-138, 2020-06-01 (Released:2020-06-11)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 4

Increasing oxidative stress seems to be the result of an imbalance between free radical production and antioxidant defenses. During the course of aging, oxidative stress causes tissue/cellular damage, which is implicated in numerous age-related diseases. Carnosinase (CN or CNDP) is dipeptidase, which is associated with carnosine and/or glutathione (GSH) metabolism, those are the most abundant naturally occurring endogenous dipeptide and tripeptides with antioxidant and free radical scavenger properties. In the present study, we generated Drosophila cndp (dcndp) mutant flies using the CRISPR/Cas9 system to study the roles of dcndp in vivo. We demonstrate that dcndp mutant flies exhibit shorter lifespan and increased sensitivity to paraquat or hydrogen peroxide (H2O2) induced oxidative stress. These results suggest that dcndp maintains homeostatic conditions, protecting cells and tissues against the harmful effects of oxidative stress in the course of aging.

3 0 0 0 OA 歌唱音声における声質の特徴と想起される色の関係

- 著者

- 金礪 愛 菊池 英明

- 出版者

- Japan Society of Kansei Engineering

- 雑誌

- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)

- 巻号頁・発行日

- pp.TJSKE-D-17-00069, (Released:2017-11-09)

- 参考文献数

- 22

This paper describes the relationship between voice quality of singing voice and color. We conducted 2 experiments. As stimuli, 28 voices were recorded from 11 amateur female singers. First, matching between voice quality and color was made with paired comparison. Color stimuli were categorized by 3 conditions and selected from the PCCS color system. As a result of binomial test, raters tended to agree with each other in the lightness condition. Second, voice stimuli were evaluated with 13 pairs of word as psychological features and 3 factors were extracted by factor analysis. In addition, 10 acoustic features were calculated as physical features. Based on the result of correlation analysis, it turned out that many features of colors are associated with impressions like a factor of “activity”. We also found that spectral centroid and spectral tilt might be related to some of the color features in the analysis of physical features.

3 0 0 0 OA 中国における都市水害防止の現状とその対策(Ⅰ)

- 著者

- 全 学一 山田 啓一

- 出版者

- 一般社団法人 日本治山治水協会

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.5, pp.1-35, 1992-12-01 (Released:2019-05-29)

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 統合失調症者に対する理学療法の有効性

- 著者

- 山本 大誠 奈良 勲 岡村 仁 藤村 昌彦

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.55-60, 2003 (Released:2003-05-01)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 4 1

現在,国内では統合失調症者を対象としたリハビリテーション医療における理学療法はほとんど確立されていない。理学療法は基本的に身体的健康を回復,維持するために欠かせないものであるが,身体的健康は精神保健に対しても多大な寄与をなし得るものである。本研究の目的は統合失調症者12名に対して毎週1回,12週間の理学療法介入を試み,その有効性について検討することである。この結果,Body Awareness Scale(BAS) の「身体能力に関する項目」とPositive and Negative Syndrome Scale(PANSS)の「陰性尺度」および「総合精神病理尺度」において理学療法介入群に有意な値の変化が認められた。以上の結果より,統合失調症者に対する理学療法は身体面と精神面の両面において有効である可能性が示された。したがって,精神科領域のリハビリテーション部門において理学療法を導入し,他職種と連携して取り組んでいくことが望ましい。

3 0 0 0 OA 小劇場・小空間基礎調査 (関東圏)

- 著者

- 勝又 英明

- 出版者

- Japan Association for Cultural Economics

- 雑誌

- 文化経済学 (ISSN:13441442)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.85-90, 1998-05-31 (Released:2009-12-08)

- 参考文献数

- 3

小劇場・小空間は、音楽・演劇活動の出発点として重要な存在である。しかしこれらの劇場は経営上、法律上などの多くの問題を抱えている。そこでこれらの劇場の施設・運営上の実態及び問題点を明らかにすることを目的として本調査を行った。調査は関東圏にある客席300席以下程度の劇場を対象とし、アンケート調査により行った。本調査により小劇場・小空間の運営上の実態、特に民営劇場の運営上の問題点が明らかになった。

3 0 0 0 OA Toll-like receptor (TLR) の局在と活性化

- 著者

- 齋藤 伸一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本エンドトキシン・自然免疫研究会

- 雑誌

- エンドトキシン・自然免疫研究 (ISSN:24341177)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.1-6, 2018 (Released:2018-11-22)

- 参考文献数

- 22

Toll-like receptor (TLR) recognizes viral and bacterial specific components to activate immune responses. TLR plays an essential role for a pathogen sensor. TLR can be divided two groups by their localization. One is cell surface TLR which localizes in cell membrane to recognize mainly bacterial cell wall components. The other is nucleic acid-sensing TLRs, which localize in endosome or lysosome in immune cells to recognize viral and bacterial nucleic acids. We have investigated about TLR trafficking to regulate TLR7 activation. First, I want to introduce TLR4 trafficking and activation mechanism as a cell surface receptor which recognizes gram-negative bacterial cell wall component LPS. Second, I want to introduce TLR7 trafficking and activation mechanism as an endo-lysosomal TLR to recognize bacterial and viral RNAs.

- 著者

- Yosuke Hata Osamu Iida Mitsutoshi Asai Masaharu Masuda Shin Okamoto Takayuki Ishihara Kiyonori Nanto Takashi Kanda Takuya Tsujumura Shota Okuno Yasuhiro Matsuda Mitsuyoshi Takahara Toshiaki Mano

- 出版者

- Japan Atherosclerosis Society

- 雑誌

- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)

- 巻号頁・発行日

- pp.57711, (Released:2020-07-23)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 13

Aim: The latest Global Vascular Guidelines (GVG) recommend assessing the 2-year mortality risk in patients with chronic limb-threatening ischemia (CLTI) before revascularization. This study aimed to reveal whether the Wound, Ischemia and foot Infection (WIfI) classification, developed originally as a risk assessment tool for limb prognosis, would be useful in predicting the 2-year mortality risk in patients with CLTI in the era of GVG and WIfI. Methods: We retrospectively analyzed 849 patients with CLTI who were primarily treated with endovascular therapy (EVT) between April 2010 and December 2016. The impact of baseline characteristics, including the WIfI classification on mortality risk, was investigated using the Cox proportional hazards regression model. Results: During a mean follow-up of 19.3 months, 243 deaths were observed. The 2-year mortality rate was 32.3%. Multivariate analysis demonstrated that WIfI classification stages (p=0.037), in addition to male sex (p=0.010), age (p<0.001), non-ambulatory status (p<0.001), body mass index (p=0.002), and hemodialysis (p <0.001), were independent predictors for an increased risk of mortality, while the Rutherford classification was not. Conclusions: WIfI classification stages were independently associated with mortality risk in patients with CLTI undergoing EVT, while the Rutherford classification was not. The WIfI classification would be a practical tool for planning the revascularization strategy in CLTI treatment.

3 0 0 0 OA 多雪地域における融雪池“タネ”を活用した消雪システム

- 著者

- 中山 絵美子

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2008年度日本地理学会秋季学術大会・2008年度東北地理学会秋季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.137, 2008 (Released:2008-11-14)

はじめに 身の丈にあまる積雪がある地域では、どのように雪に対処しているのだろうか。長野県飯山市において、市街地では流雪溝を設置しているが、郊外では除雪機と併せて融雪池“タネ”を活用している家庭がある。“タネ”とよばれる池は、農具や野菜の洗浄用、観賞魚の養殖用、防火用など、多様に使用され、さらに冬季には“冬ダネ”も併設して除雪用に利用されている。“冬ダネ”は、秋の農作業が一段落すると、家の周りに掘って作られ、春の農作業始めには埋め戻される、深さ30cmほどの池である(第1図)。現在では、“タネ”をコンクリート張りにし、冬になる度に“冬ダネ”を設ける家庭は減少しているが、“タネ”そのものは除雪機の補助的な役割として、現在でも消雪に活用されている。 “タネ”の機能とシステム 多雪環境のもとに暮すには、とりわけ屋根雪の処理が重要である。第2図は飯山市小字柄山(からやま)の、“タネ”を活用していない家屋周辺の積雪深変化の様子を示したものである。家屋の周りに雪が堆積すると、採光量が減り、また、屋根上の雪と地面の積雪がつながってしまうと、融雪時の沈降力で庇が破損するなど、家屋に被害のでる恐れがある。また、屋根から落下した雪は硬く締まり、それらを移送させる事は困難を極める。このため、“タネ”は、日当たりの悪い家の北側や、屋根からの雪がちょうど落下する位置、出入り口付近などに、施設されている。 “タネ”の水は、滞っていると融雪能力が低下するため、取り入れ口に落差を設けたり、取水口に障害物を置いたりするなどして、取り入れた水を発散させ、水を「動」の状態にするための工夫が凝らされている。 各家庭には、集落共同の用水から“タネ”に水を引き入れる。頚城丘陵沿い南向き斜面に位置する小字顔戸(ごうと)の事例では、丘陵中に湧出する清水を3箇所から集落に取り入れ、集落内を標高の高いところから低いところへ枝分かれさせ、82世帯の家屋に対する大小144個の“タネ”に通水している。 本報告では、日常の除雪作業において、限られた時間で効率良く消雪を行うために、“タネ”を活用している事例について、参与観察の結果をまじえて紹介し、多雪環境への人々の対応に関して考察する。 本研究は(財)なべくら高原森の家の協力を得て調査を行った。

3 0 0 0 OA ニューロンと神経回路網のダイナミカルな性質:カオス,同期,リズム,伝搬

- 著者

- 林 初男

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.195-200, 2014 (Released:2014-07-30)

- 参考文献数

- 26

Neurons respond not only regularly but also irregularly to periodic stimulation depending on the stimulus strength and frequency. In the brain, field potential oscillations (rhythms) also respond not only regularly but also irregularly. These irregular responses are not stochastic, but deterministic chaos being subject to a simple nonlinear dynamical rule. This implies that neuron and neural network models described by deterministic dynamical equations reproduce even complex activities. In this review, I focus on dynamical features of neurons and neural networks such as chaos, synchronization, rhythm, and propagation. I will also mention the theta traveling wave in one direction, which would be crucial for sequence learning in the hippocampus.

3 0 0 0 OA 物語のシーンにおける登場人物の感情状態とBGMの関係性抽出

- 著者

- 根本 さくら 石川 一稀 宇田 朗子 白石 智誠 中村 祥吾 長野 恭介 山内 拓真 村井 源 平田 圭二 迎山 和司 田柳 恵美子

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.263-269, 2020-05-23 (Released:2020-06-26)

- 参考文献数

- 13

物語のシーンにおける登場人物の感情状態と,BGM の関係性は未だ明らかではない.しかし,この関係性が明らかになれば,物語のシーンに適したBGM の自動選択システムやBGM の自動生成システムの構築に活用できると考えられる.そこで本研究では,AI による自動生成が特に進んでいるゲームを題材とし,その中でも物語性が強くかつ人気を博しているという理由からRPG を対象とし,BGM 自動選曲システムの構築を目標としたデータ作成を行った.具体的には,あるシーンの登場人物の感情状態への評価付けと, BGM に対する音響特徴量の抽出行うことで477 シーンをデータ化し対応関係を分析した.

3 0 0 0 OA 心理学分野で用いられる統計解析手法(1)

- 著者

- 落合 信寿

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.137-141, 2011 (Released:2016-04-15)

- 参考文献数

- 12

3 0 0 0 OA マツノマダラカミキリのアカマツ以外の樹木における後食量と行動

- 著者

- 高橋 健太郎

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会大会発表データベース 第116回 日本森林学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.414, 2005 (Released:2005-03-03)

3 0 0 0 OA ベルリン定義からみたARDSの病態と呼吸管理

- 著者

- 田坂 定智

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.66-71, 2015-04-30 (Released:2015-09-11)

- 参考文献数

- 18

急性呼吸不全の原因疾患は肺炎,肺血栓塞栓症,喘息発作など多様であるが,中でも急性呼吸窮迫症候群(acute respiratory distress syndrome; ARDS)は重篤で難治性の病態として知られている.ARDSについては,2012年にベルリン定義が提唱され,①急性発症,②胸部画像上の両側性陰影,③左心不全のみで病態を説明できないこと,④低酸素血症の4項目で診断される.また陽圧換気下での低酸素血症の程度により軽症,中等症,重症に分類されるが,この重症度と予後との関連については明らかになっていない.ARDSでは,一回換気量を低く設定し,呼気終末陽圧により肺胞の虚脱・再開放を防ぐ肺保護戦略が提唱されている.また腹臥位換気や軽症例では非侵襲的陽圧換気(NPPV)の有効性が示されている.近年ARDS患者の生命予後が改善するに伴い,機能的予後が問題となっている.ARDSからの回復後も健康関連QOLは低く,運動機能や認知機能の低下もみられるため,理学療法の介入効果などについて検討が必要である.

3 0 0 0 OA 長芋の調理形態と加熱処理温度によるレジスタントスターチ量の変化

- 著者

- 亀井 文 坂岡 優美

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成30年度大会(一社)日本調理科学会

- 巻号頁・発行日

- pp.141, 2018 (Released:2018-08-30)

【目的】 レジスタントスターチ(RS)は難消化性のでんぷんで、大腸において発酵し短鎖脂肪酸を産生することから腸内環境に重要であることが明らかになってきている。長芋は草本蔓性の多年草で,日本には平安時代に中国から伝来したとされており、青森県,長野県,北海道,茨城県が主産地である。長芋は他のやまのいも類に比べ水分が多く粘り気が少ないことが特徴で、シャキシャキとした歯触りを生かして山かけや千切りとして生で食するほか,揚げ物のつなぎや和菓子としても利用されている。生の長芋にはRSが多く含まれていることはこれまでの研究で報告されているが、調理形態や加熱による長芋のRSに関する研究は少ないことから、本研究においては、長芋のすりおろし状態と半月切り状態の二つの調理形態別の加熱処理温度の違いによるRS量の変化について調べることを目的とした。【方法】 実験には青森県産の長芋であるガンクミジカ(平成28年産)を用いた。直径4.5cm厚さ1cmの半月切りとすりおろした生の長芋、70℃15分加熱処理した半月切りとすりおろした長芋,沸騰水浴中10分加熱した半月切りとすりおろした長芋の6条件のRS量を測定した。RS量測定は脱水操作後、Megazyme社のRS測定キットを使用した。【結果】 生の長芋のRS量は半月切りが33.54%、すりおろしが20.21%であった。70℃加熱のRS量は半月切りが5.24%、すりおろしが3.25%、沸騰加熱のRS量は半月切り4.73%、すりおろし6.11%であったことから、生の長芋のRS量は70℃および沸騰加熱後のRS量と比べて5~6倍のRS量であることが明らかとなった。調理形態については,生において半月切りのRS量はすりおろしたRS量と比較して有意に高かったが、70℃加熱処理、沸騰水浴中加熱処理においては有意な差が見られなかった。このことより、生のすりおろしていない長芋の摂取によりRSをより多く摂ることができることが示唆された。

3 0 0 0 OA 海岸性甲虫類の種構成と海浜の面積および孤立度との関係

- 著者

- 河上 康子 村上 健太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.59-66, 2014-04-05 (Released:2019-04-25)

- 参考文献数

- 27

1996年から2002年の期間に海岸性甲虫類の調査を行った,播磨灘・大阪湾・紀伊水道沿岸部の43地点の海浜について,それぞれの面積および孤立度(近接する海浜までの距離)と,海岸性甲虫類の種構成の関係について解析を行った.海浜の面積を説明変数に,海岸性甲虫種の種数,および出現した全甲虫種の種数を目的変数にした単回帰分析の結果,いずれも有意な決定係数がえられ,面積が広いほど出現種数が増加する傾向が見られた.しかし,海岸性種数,全種数ともに決定係数は弱く,面積以外の要因も種数に影響する可能性が示唆された.さらに,調査地点のうち3地点以上の海浜から出現した22種の海岸性甲虫種について,種の在/不在データを目的変数に,海浜の面積と孤立度を説明変数にしたステップワイズ変数選択によるロジスティック回帰分析を用いて解析し,海岸性甲虫の在否に海浜の面積や孤立度が影響するかを検討した.その結果,9種が面積によって有意に説明され,同様に孤立度により1種が有意に説明された.