6 0 0 0 OA 短歌研究の現状と課題

- 著者

- 小林 幸夫

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, pp.96-101, 2019-05-15 (Released:2020-05-15)

6 0 0 0 OA 中国における児童虐待の認識

- 著者

- 何星雨 倉持清美 馬場幸子

- 出版者

- 東京学芸大学学術情報委員会

- 雑誌

- 東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 (ISSN:18804306)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.53-60, 2019-02-28

6 0 0 0 OA 鶏肉の加熱調理方法による旨み成分の変化

- 著者

- 粟津原 元子 田中 佐知 早瀬 明子 花坂 照彦 畑江 敬子 香西 みどり

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 創立40周年日本調理科学会平成19年度大会

- 巻号頁・発行日

- pp.91, 2007 (Released:2007-08-30)

【目的】 鶏肉の旨み成分であるイノシン酸およびグルタミン酸量は鶏肉の加熱中に変化する事が知られている。一般にグルタミン酸などのアミノ酸はプロテアーゼの作用により加熱中に生成された後分解され、イノシン酸はフォスファターゼの作用により加熱中に分解して減少すると考えられている。本研究では、鶏肉の加熱調理方法として急速加熱,緩慢加熱および急速加熱と緩慢加熱の組合せ加熱を考え、加熱中の温度履歴と鶏肉の旨み成分との関係を検討した。【方法】 鶏モモ肉ミンチ260gを直径120mm×高さ20mmの円柱状に成型したものを試料に用いた。加熱条件は、緩慢加熱(オーブン210℃、35分加熱),急速加熱(レンジ500W、7分加熱),4種類の組合せ加熱(レンジ3分+オーブン30分、レンジ4分+オーブン25分、レンジ5分+オーブン20分、レンジ6分+オーブン15分)とし、それぞれ試料中心温度が80℃になるまで加熱を行った。それぞれの試料からPCAにより可溶性成分を抽出し、核酸関連物質をHPLCで、アミノ酸をアミノ酸分析計でそれぞれ測定した。【結果】 グルタミン酸は緩慢加熱では加熱の初期の段階でやや増加したものの、焼き上がりの時点では生肉に比べてやや少なくなった。急速加熱では緩慢加熱に比べて、グルタミン酸の減少率が大きく、生肉の88%になった。イノシン酸は緩慢加熱では生肉の屋16%にまで減少したが,急速加熱では生肉の65%にとどまった。組み合わせ加熱では、グルタミン酸量は組み合わせのパターンに関わらずやや減少したが、イノシン酸は始めの急速加熱が長く、その後の緩慢加熱が短いほど減少が抑制され、旨み成分の保持に効果があった。

6 0 0 0 OA 写真に基づく青森県初記録および北限記録更新のヤリマンボウ

- 著者

- 澤井 悦郎

- 出版者

- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館

- 雑誌

- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.5-9, 2020 (Released:2020-12-01)

6 0 0 0 OA エナメル質臨界pHについての理論的考察 —なぜ, pH5.3付近なのか—

- 著者

- 中嶋 省志 SADR Alireza 田上 順次

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

- 雑誌

- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.111-120, 2014 (Released:2014-05-07)

- 参考文献数

- 24

過去, エナメル質の溶解現象を説明するうえで臨界pHという考え方が強調され, そのためpHにのみに多くの関心が払われてきた. しかし, この溶解現象がpHにだけ依存するものではないことは, 以前から知られている. 本稿ではまず臨界pHについて, 過去の文献を引用してその歴史を簡単に振り返る. そのなかで, 臨界pHはエナメル質に固有の特性ではなく, 酸性液に含まれるCa2+とリン酸イオンの濃度に依存して決定され, 「一定の値をとらないこと」を述べる. この考え方は, すでに1950年代にみられる. この臨界pHが今日話題となっている酸蝕とも関連することから, そのことについても言及する. 一方, 臨界pHを決定する要因には, 前述のCa2+とリン酸イオンの濃度以外にも, エナメル質の熱力学的溶解度 (酸溶解性の指標) がある. この指標の程度はエナメル質によってかなり異なり, この違いが臨界pHに大きな影響を与えることを解説する. 具体的には, 飽和度という概念を基に臨界pHに及ぼすCa2+とリン酸イオンの濃度の影響を計算し, 臨界pHの値を推定した. すなわち, プラーク液にて検出される平均的なCa2+とリン酸イオン濃度を用い, そこで酸が産生されpHが低下したとして, 臨界pHを計算した. その結果, この場合の臨界pHは5.15であった. 同様にエナメル質の酸溶解性の違いから, 最も溶けにくいエナメル質の場合の臨界pHは5.02, 最も溶けやすい場合は5.81となり, 大きな違いが認められた.

6 0 0 0 OA 被害者の行為を利用した殺人行為

- 著者

- 奥村 正雄 Masao Okumura

- 出版者

- 同志社法學會

- 雑誌

- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4-5, pp.175-190, 1987-01-31

判例研究

- 著者

- Hajime Saito

- 出版者

- The Japanese Society of Systematic Zoology

- 雑誌

- Species Diversity (ISSN:13421670)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.329-340, 2022-11-03 (Released:2022-11-03)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1

Two species of diplogyniid mites, Lobogynium sudhiri (Datta, 1985) and Neolobogynium sorae sp. nov., were found on histerid, synteliid, and geotrupid beetles in Japan. Two species of beetles are reported as new hosts of L. sudhiri. Neolobogynium sorae shows notable sexual dimorphosis in dorsal chaetotaxy. Key to species of Neolobogynium Hicks, 1957 is provided.

6 0 0 0 OA 量子コンピュータを利用したタンパク質の畳み込みモデル

- 著者

- 齊藤 瑠偉 奥脇 弘次 望月 祐志 永井 隆太郎 加藤 拓己 杉﨑 研司 湊 雄一郎

- 出版者

- 日本コンピュータ化学会

- 雑誌

- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.39-42, 2022 (Released:2022-11-16)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

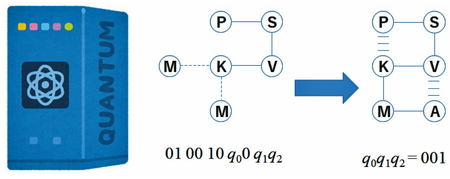

We have performed a series of quantum computations for folding of the PSVKMA peptide by using the blueqat AutoQML simulator by which a given problem can be converted from QUBO (quadratic unconstrained binary optimization) of quantum annealing to QAOA (quantum approximate optimization algorithm) of VQE (variational quantum eigensolver). The IonQ quantum system of ion-trap type was utilized as well. A three qubit problem was successful by both. However, the situation became difficult for a five qubit case, especially for the IonQ having vulnerability to noises.

6 0 0 0 OA 日常衛生と伝染病予防心得

- 著者

- 大日本国民教育会 編

- 出版者

- 大日本国民教育会

- 巻号頁・発行日

- 1920

6 0 0 0 OA 近年における外国人人口の地域分布

- 著者

- 小池 司朗

- 出版者

- 国立社会保障・人口問題研究所

- 雑誌

- 人口問題研究 = Journal of Population Problems (ISSN:03872793)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.3, pp.419-430, 2022-09

資料

6 0 0 0 OA 訳註大日本史

- 著者

- 徳川光圀 撰

- 出版者

- 建国記念事業協会・彰考舎

- 巻号頁・発行日

- vol.一, 1943

6 0 0 0 OA 高度成長期の経済政策構想--システム選択としての所得倍増計画

- 著者

- 藤井 信幸

- 出版者

- 東洋大学経済研究会

- 雑誌

- 経済論集 = The Economic review of Toyo University (ISSN:03850358)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.47-79, 2003-03

6 0 0 0 OA 兵士が死んだ時 : 戦死者公葬の形成

- 著者

- 荒川 章二

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.147, pp.35-63, 2008-12-25

本研究は、日清戦争期・日露戦争期を通じて、地域ぐるみの戦死者公葬がいかに形成されていくのかを主題としている。地域ぐるみの戦死者葬儀の性格をどうとらえるかは、まだ通説が形成されておらず、「公葬」の定義に関しても論者毎に区々である。この様な研究の現状に対し、本研究では、両戦争期の個別の葬儀事例をいくつか検討し、葬儀執行に関わる地方団体の規程の成立、葬儀の主要な参加者(知事、郡長、市町村長、議員、学校長など)、葬儀費用の徴収法、弔慰料贈与規程の設定、葬儀執行の会場(小学校校庭など)などに注目し、戦死者葬儀が、両戦争期にどのように公的な性格を獲得していくかを跡づけた。後の日中戦争期と異なり、この時期の戦死者に対する地域ぐるみの葬儀に対しては、公費支出は許可されなかったが、葬儀費用も準公費として徴収されており、執行の内実も公葬として位置づけられるという点が、本稿の主張である。さらに何よりも、主催者、あるいは葬儀の記録者自身が、「村葬」などと称し、公葬として自己認識していた。本研究では同時に、葬儀執行の前提となる、戦死者の遺体の処理、遺骨・遺髪の受領とその際の駅頭などでの出迎え、遺族に対する戦死の通報のパターンと通報文の内容、葬儀の際の弔辞の文面などにも注目した。両戦争期のこの時期に、「名誉の戦死」「英霊」「軍人の本分」などの国家的・軍人的価値意識が、どのような経路と舞台装置を介して地域に浸透していったのか、メディアとしての戦死者公葬の意義を明らかにするためである。葬儀は何れも数百人から二〇〇〇人にも及ぶ地域未曾有の葬儀参加者を集めて執行され、特に次代を担う小学校児童の参加が重視された。国民の戦争・軍事認識形成に果たした戦死者葬儀の役割を、より多面的に解明していく必要があると思われる。

6 0 0 0 OA 玉話集 : 一名・尊体録

6 0 0 0 OA 食物繊維と消化・吸収機能

- 著者

- 池上 幸江

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.251-258, 1993 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1

6 0 0 0 OA [東京商工会議所]商工調査

- 出版者

- 東京商工会議所

- 巻号頁・発行日

- vol.第56号 第4巻, 1936

6 0 0 0 OA 創薬シーズとしての環状ペプチドの優位性

- 著者

- 田口 翔大 西村 仁孝 後藤 佑樹 加藤 敬行 菅 裕明

- 出版者

- 公益社団法人 日本生物工学会

- 雑誌

- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.4, pp.176-179, 2021-04-25 (Released:2021-04-25)

- 参考文献数

- 17

6 0 0 0 OA 株式会社年鑑

- 著者

- 証券引受会社協会 編

- 出版者

- 証券引受会社協会

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和19年版, 1944

6 0 0 0 OA 乳酸菌の利用による焼酎もろみでのγ-ラクトン類の生成

- 著者

- 金子 健太郎 進藤 斉 佐藤 和夫 高橋 康次郎

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.7, pp.539-549, 2013 (Released:2018-01-15)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

不飽和脂肪酸の水和化能の高い乳酸菌を用いて,焼酎もろみ中でγ-ラクトン類を生成させるための諸条件を検討した。1.水和化能の高い乳酸菌をどぶろくから分離し,その中から能力の高い乳酸菌26-a株,26-d株及び41-d株 の3株を分離した。同定の結果,26-a株及び26-d株はLb.brevisと同定されたが,41-d株は同定に至らなかった。2.焼酎もろみでの不飽和脂肪酸の供給源として麹エキスや酵母の自己消化物,90%精白米よりは玄米が好ましいことがわかった。3.玄米を掛け原料として黒麹(90%精白)を用いた焼酎仕込条件を検討した結果,酵母は,清酒酵母K701より焼酎酵母SH4,泡盛酵母AW101が優れていた。また,乳酸菌の添加時期は2次仕込の1日目に,添加菌数は106cfu/mlが好ましかった。4.この条件で仕込んだ焼酎には0.070~0.15ppmのγ-nonalactone,0.16~0.35ppmのγ-dodecalactoneが生成された。また,乳酸菌26-d株のみに0.09~0.12ppmのγ-decalactoneが検出された。5.官能評価では,対照に比べ乳酸菌を添加して醸造した焼酎は,γ-ラクトン類の香りが高く味が濃いというコメントが見られた。また,低沸点香気成分の量が多いこと等から,香りの評価がいずれも高く,また,味及び総合評価でも26-d株及び41-d株で醸造した焼酎が対照よりもかなり良い結果であった。