1 0 0 0 ハンセン病治療指針

- 著者

- 後藤 正道 石田 裕 儀同 政一 長尾 榮治 並里 まさ子 石井 則久 尾崎 元昭

- 出版者

- Japanese Leprosy Association

- 雑誌

- 日本ハンセン病学会雑誌 = Japanese journal of leprosy (ISSN:13423681)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.157-177, 2000-11-30

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 15 2

日本ハンセン病学会・医療問題委員会・治療指針と治癒判定基準に関する小委員会(指針委員会)では、学会としての標準的なハンセン病治療指針について検討を行い、以下の方針を決定した。すなわち、WHOの多剤併用療法(MDT)を基本とし、少菌型では6ヶ月間のWHO/MDT/PBで良いが、多菌型(MB)の治療を1年間で終了する1997年改訂の治療方針では、菌数の多い症例には不充分であると判断した。そこで、(A)MBで治療前に菌指数BI(3+)以上の場合、原則としてWHO/MDT/MBを2年間継続する。(A-1)2年間終了後、菌指数の低下が十分(BIが2段階以上低下)あるいはBI(3+)未満ならば、その後は抗炎症作用のあるDDSとB663の2剤で、菌検査が陰性で活動性病変が見られなくなるまで維持療法を行う。(A-2)2年間終了後、菌指数の低下が不充分(BIの低下が2未満)またはBI(2+)以上ならば、菌検査が陰性で活動性病変が見られなくなるまでWHO/MDT/MBを続ける。また、(B)MBで治療前にBI(3+)未満あるいは発症後極めて早期(6ヶ月以内)でBI(3+以上)の場合には、原則としてWHO/MDT/MBを1年間行う。(B-1)治療開始後1年以内に菌陰性化して活動的臨床所見がなければ、維持療法なしで経過観察とする。(B-2)菌陽性あるいは活動性臨床所見があれば、WHO/MDT/MBをあと1年間行うこととした。診断の概略、治療の目的と注意点、薬剤の特徴、障害の予防などについても要点を記載した。

1 0 0 0 ゼロから始めるECビジネス(13)オークションは千客万来の招き猫

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ネットビジネス (ISSN:13450328)

- 巻号頁・発行日

- no.55, pp.148-152, 2000-02

あるインターネット・プロバイダのショッピング・モール運営の仕事を手がけている。仕事がら、コンピュータやECについて非常に詳しい。小林さんたちの電子商店「KUJIRA産地直送品」も無事に2000年を迎えました。地道なリピーター戦略などこれまでの努力が実を結び、1999年の年末商戦で12月の月商が300万円と成果を残すことができました。

1 0 0 0 OA 水道民営化と日本の水道事業の方向性

- 著者

- 熊谷 和哉 筒井 誠二

- 出版者

- 北海道大学衛生工学会

- 雑誌

- 衛生工学シンポジウム論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.73-76, 2003-10-31

1 0 0 0 OA 黄帝内經素問註證發微9卷補遺1卷

1 0 0 0 資料コーナー:情報爆発時代に向けた省エネルギー技術

- 著者

- 川合 弘敏

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.131, no.11, 2011

1 0 0 0 〈御新下り〉の歴史的構造 : 聞得大君即位祭儀をめぐって

- 著者

- 手嶋 香

- 出版者

- 論樹の会

- 雑誌

- 論樹 (ISSN:0915504X)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.75-88, 2014-12

1 0 0 0 2線式垂直モードヘリカルアンテナのインピーダンス特性

- 著者

- 野口 啓介 水沢 丕雄 山口 尚 奥村 善久

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. B-2, 通信2-無線通信・無線応用 (ISSN:09151885)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.9, pp.777-783, 1997-09-25

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

携帯無線機器に用いられる小形アンテナの一つにヘリカルアンテナがある. へリカルアンテナの直径および軸長が波長に比べて小さい場合, 励振されるモードは垂直モードとなり, モノポールと同様の指向性をもち, 偏波は直線偏波をとる. 0.1波長程度より小さい小形のへリカルアンテナでは放射抵抗が小さく, Qが大きくなり, インピーダンス整合が問題となる. 本研究では, 垂直モードヘリカルアンテナについて2線式とし, その場合のインピーダンス特性について解析している. へリクスを2線式にすることによりアンバランスモードとバランスモードとの複合モードの利用が可能となる. その結果, 放射モードであるアンバランスモードのインピーダンス成分をステップアップできること, 非放射モードであるバランスモードのインピーダンス成分がインピーダンス整合に寄与できることが明らかとなった. また数値解析の結果は実験により確認している.

1 0 0 0 2線式垂直モードヘリカルアンテナの解析

- 著者

- 野口 啓介 水澤 丕雄 山口 尚 奥村 善久

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. A・P, アンテナ・伝播

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.354, pp.35-40, 1995-11-16

- 参考文献数

- 10

現在用いられている小形アンテナの一つに1線式へリカルアンテナがあり, 携帯電話, PHSの携帯端末用アンテナの一部として使われている. ヘリカルアンテナの高さが波長に対して小さい場合垂直モードで動作し, 微小ダイポールと同様な放射指向性を持つことが知られている. しかし1線式ヘリカルアンテナでは整合がとりにくいこと, 広帯域化が困難であることなどの問題点がある. 本論文ではヘリカルアンテナの整合および周波数帯域を改善する手法の一つとして2線式ヘリカルアンテナを提案する. 解析手法はモーメント法を用い, ヘリカルアンテナのパラメータを変化させ整合および広帯域化の方法についで検討する. さらに2線式ヘリカルアンテナの試作実験を行い理論値との比較を行う.

1 0 0 0 IR 身近にある毒草 9題

- 著者

- 前山 和彰

- 出版者

- 北翔大学

- 雑誌

- 生涯学習研究と実践 : 北海道浅井学園大学生涯学習研究所研究紀要 (ISSN:13463535)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.211-220, 2003-11-30

1 0 0 0 IR 寺内内閣期における原・政友会の戦略--解散・総選挙を中心に

- 著者

- 中村 勝範 玉井 清

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 法學研究 (ISSN:03890538)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.4, pp.1-35, 1988

論説序章第一章 好意的中立戦略を支えた原の政局観(I) : 寺内内閣支持回避の理由第二章 好意的中立戦略を支えた原の政局観(II) : 寺内内閣不支持回避の理由第三章 解散に向けての好意的中立戦略の展開第四章 総選挙に向けての好意的中立戦略の展開結語

1 0 0 0 OA 千葉県の理学療法士における診療ガイドラインの利用および重要性の認識に関連する因子

- 著者

- 藤本 修平 大高 洋平 高杉 潤 小向 佳奈子 中山 健夫

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.38-47, 2017 (Released:2018-02-20)

- 参考文献数

- 27

【目的】理学療法士(以下,PT)の診療ガイドラインの利用,重要度の認識とエビデンスに基づいた実践(以下,EBP)への態度,知識,行動との関連性を明らかにすることとした。【方法】対象は千葉県のPT1,000 名としEBP や診療ガイドラインの利用,重要性の認識の項目を含む無記名自記式質問紙を用いた郵送調査を行った。統計解析は診療ガイドラインの利用,重要性の認識に関連するEBP の関連項目を明らかにするために多重ロジスティック回帰分析を行った。【結果】診療ガイドラインの利用,診療ガイドラインの重要性の認識と関連が強いものは「EBP に関する必要な知識や技術を学びたいと思いますか」(OR = 10.32, 95%CI: 1.82–197.16) であった。【結論】千葉県のPT において診療ガイドラインの利用は十分ではなく診療ガイドラインの利用や重要性の認識に関連する要因は,EBP の必要性の認識とEBP を行ううえで必要な行動であった。

1 0 0 0 OA [寺社奉行一件書類]

- 巻号頁・発行日

- vol.第8冊, 1000

寺社奉行の取り扱った一事件を一冊ごとにその始末を記したもので、各冊の内容は別記のとおりである。34冊(現在45冊に分冊)。

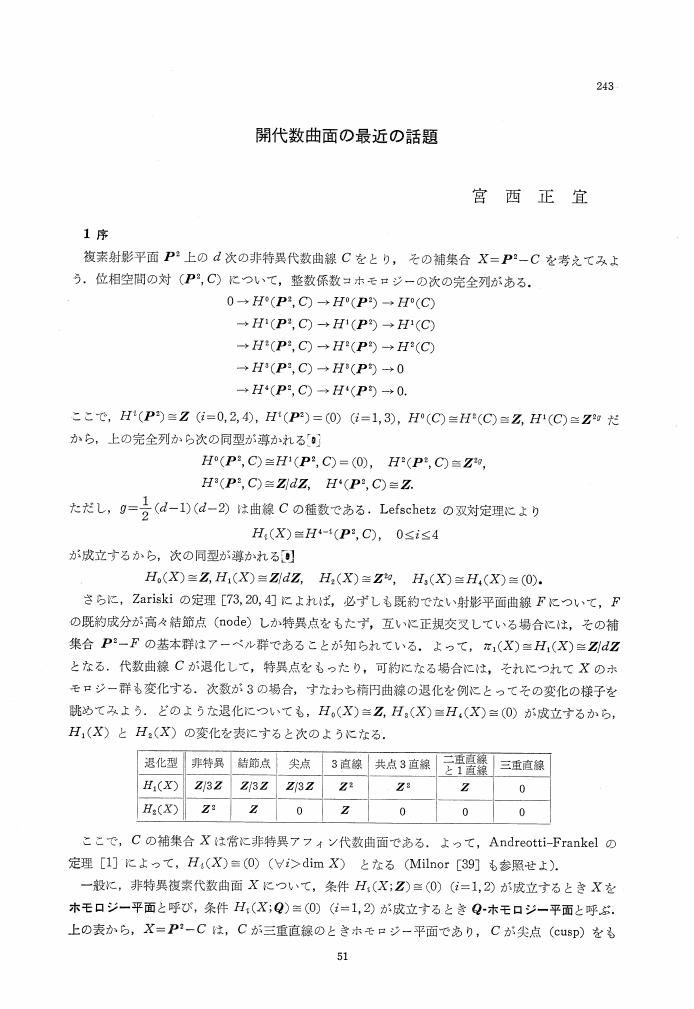

1 0 0 0 OA 開代数曲面の最近の話題

- 著者

- 宮西 正宜

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.243-257, 1994-08-10 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 76

1 0 0 0 OA 長野県諏訪市における温泉共同浴場の存続基盤

- 著者

- 木村 昌司

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.121, 2013 (Released:2013-09-04)

共同浴場は,交流の「場」として重要な意味をもっており,毎日人が集まることにより,地域の様々な情報があつまる「情報センター」としての機能を有している(印南 2003).しかしながら,現在,日本各地の共同浴場では利用者の減少,利用者の高齢化といった問題に直面しており,地域社会で共同浴場を維持管理する意味を問われている.本研究では,地域住民を主体とした自治共同的な取り組みによる温泉資源の維持・管理体制と地域住民の温泉利用,また共同浴場を支えている地域コミュニティに着目し,長野県諏訪市における温泉共同浴場の存続要因を明らかにする. 諏訪市では豊富な湯量を生かして,一般家庭や共同浴場において,地域住民が日常的に温泉を利用できる体制が整っている.温泉共同浴場は市内各地区の64か所に存在する.その大部分は,各地区の温泉組合や区によって維持管理されており,地域住民のみが利用できる形態となっている.諏訪市の温泉供給システムをみると,源泉の利用によって2つのタイプに二分することができる.Ⅰ型は,市が管理する源泉を利用するタイプ,Ⅱ型は,地区の温泉組合が管理する源泉を利用するタイプである.I型では,市内10か所の源泉が統合され,一般家庭(2160戸),市内の共同浴場(47か所)などに供給されている.この温泉統合は,1987年に完了したものである.しかしながら,その供給は近年減少を続けており,いかに温泉離れを食い止めるかが課題となっている.諏訪市では,2012年3月から温泉事業運営検討委員会を立ち上げ,市の温泉事業のあり方について議論している. Ⅱ型では,市の統合温泉を利用せず,各地区で保有している源泉を用いて,共同浴場を運営,また各家庭に温泉を給湯している地区もある.市から温泉を購入する必要はなく,経営的にも余裕がある. 本研究では,I型の諏訪市大和区,Ⅱ型の諏訪市神宮寺区を事例に,温泉共同浴場の存続基盤を探った.I型の大和区では,諏訪市の統合温泉を利用し,区の温泉委員会によって5か所の共同浴場が維持管理されている.大和区の世帯数は1,032,人口は2,441(2012年)であり,そのうち共同浴場を利用するのは119世帯(285人)である.統合温泉を用いて,自宅に温泉を引くことも可能であり,約450世帯が自宅に引湯している.大和区では,共同浴場利用者の高齢化が進んでおり,積極的に利用しようという機運は少ない.しかしながら,自宅に温泉を引く世帯から月に500円の協力金を徴収するなどして,共同浴場の維持管理に努めている. Ⅱ型の神宮寺区では,自家源泉を保有しており,神宮寺温泉管理組合によって3か所の共同浴場が維持管理されている.隣接する4地区へも売湯していることから,経営に余裕があり,2005年~2009年にかけて3か所の共同浴場の建て替えを行った.神宮寺区の世帯数は670,人口は1,809である(2012年).共同浴場の利用者は,286世帯(689人)と多くの利用がある. 大和区,神宮寺区のいずれも,御柱祭にみられるように地域の結束力が高く,その地域基盤から共同浴場も維持,管理されている.日常から行事や会合も多く,頻繁に顔を合わせる機会は多いが,共同浴場はその一翼を担っていると考えられる.しかしながら,大和区と神宮寺区では源泉の有無の違いから,経営基盤に差があり,それにより温泉共同浴場の存続基盤も異なっていることが分かった.利用者も少なく,経営的にも苦しい大和区で,住民が協力金を支払うなどしてまでも共同浴場が維持されているのは,諏訪の伝統を重んじる地域性が背景にあるといえよう.一方,神宮寺区では源泉を保有し,経営に余裕があることから,共同浴場の施設刷新を行っている.これにより住民の温泉利用が促進され,共同浴場は持続可能な維持管理体制を実現している.