2 0 0 0 OA 名言の特徴分析及び心に響く励まし文の自動生成

- 著者

- 佛木 真穂 萩原 将文

- 出版者

- Japan Society of Kansei Engineering

- 雑誌

- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.6, pp.625-633, 2016 (Released:2016-12-22)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 2

In this paper, first, analyses of many maxims are carried out to obtain knowledge for heart-touching phrases. Next, a creation system for heart-touching encouraging sentences is proposed using these findings. As for analyses, we collected 1,830 maxims because heart-touching phrases have a large effect on healing and encouragement. As a result, some interesting findings could be obtained such that positive and sentimental words are often used in heart-touching sentences. Contrast and emphatic sentences also tend to contribute to impressive expressions. The proposed system utilizes these findings to create heart-touching encouraging sentences. We performed evaluation experiments. We compared the sentences created by the proposed system with sentences created by humans. Many output sentences received evaluation values close to those created by humans.

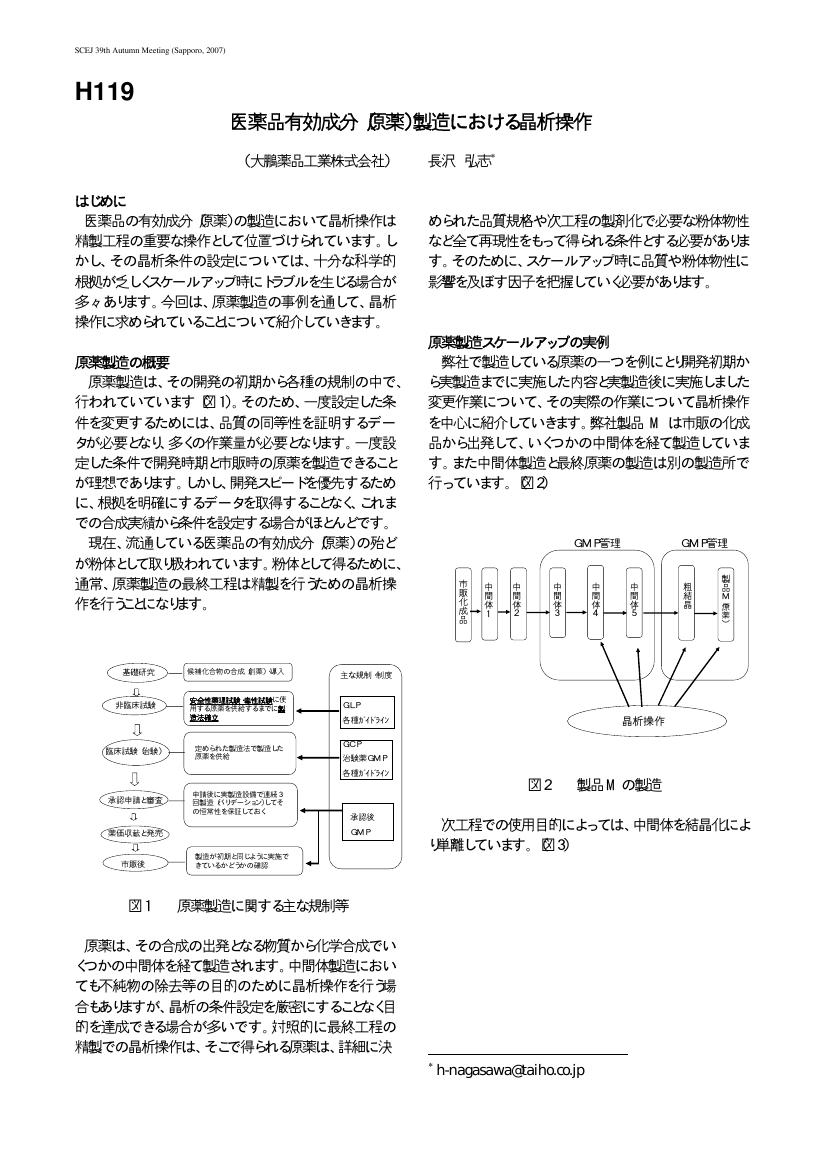

2 0 0 0 OA 医薬品有効成分(原薬)製造における晶析操作

- 著者

- 長沢 弘志

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第39回秋季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.214-215, 2007 (Released:2008-03-17)

2 0 0 0 OA 管理栄養士および栄養士養成施設における食環境整備に関する教育の実態と教育に関連する要因

- 著者

- 赤松 利恵 小澤 啓子 串田 修 小島 唯 阿部 絹子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.6, pp.355-364, 2021-12-01 (Released:2022-02-08)

- 参考文献数

- 13

【目的】管理栄養士・栄養士養成施設における食環境整備に関する教育の推進に向けて,その教育の実態を把握し,関連する要因を検討すること。【方法】厚生労働省委託事業「令和2年度管理栄養士専門分野別人材育成事業」の食環境整備に係る人材育成検討部会が行った教員(管理栄養士養成施設432人,栄養士養成施設224人)を対象としたデータを用いて,養成施設別に,食環境整備に関する教育に関わる個人要因と環境要因,食環境整備に関する教育の実施状況をMann-WhitneyのU検定,Kruskal-Wallis検定,ロジスティック回帰分析を用いて調べた。【結果】管理栄養士養成施設(210人,48.6%)では,教育の実施高得点群に,食環境整備に関する研究と社会活動の経験(オッズ比[95%信頼区間]各々2.45[1.09~5.48],3.64[1.59~8.31])等の要因が関係していた一方で,栄養士養成施設(73人,32.6%)では,所属施設内の管理栄養士養成課程の有無(8.74[1.44~53.25])の環境要因が関係していた。栄養学教育モデル・コア・カリキュラム(以下,コアカリ)の活用は,両施設で関係していた(各々2.83[1.22~6.58],11.37[2.28~56.71])。【結論】食環境整備の教育には,教員の専門性と職場環境が関連していた。また,養成施設での教育において,コアカリの活用を推進する必要性が示された。

2 0 0 0 OA 幼児の偏食と健康状態および夕食の食品群別摂取量,栄養素等摂取量

- 著者

- 深澤 向日葵 吉井 瑛美 會退 友美 赤松 利恵 長谷川 智子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.6, pp.338-344, 2021-12-01 (Released:2022-02-08)

- 参考文献数

- 18

【目的】幼児の偏食と健康状態,夕食における食品群別摂取量,栄養素等摂取量との関連を検討することを目的とした。【方法】2018年12月,1次調査として幼児を持つ母親を対象にインターネット調査を実施し,そのうち希望者から抽出された者を対象に2019年3~5月,2次調査として写真法による食事調査を実施した。1次調査より幼児の偏食,健康状態,属性を用い,2次調査より幼児の夕食の食品群別摂取量,栄養素等摂取量を用いた。偏食得点の三分位値で分けた低群,中群,高群の属性,健康状態および食品群別摂取量,栄養素等摂取量の違いを,χ2 検定,Kruskal-Wallisの検定および多重比較で検討した。【結果】1次調査の解析対象者は1,899人,2次調査は118人であった。幼児の偏食得点三分位値は14,17点であり,低群614人(32.3%),中群708人(37.3%),高群577人(30.4%)となった。偏食低群には,発熱しにくい者,風邪をひきにくい者,疲れにくい者が多かった(それぞれp<0.001)。食品群別摂取量では野菜類に有意差がみられ,偏食高群で摂取量が少なかった(p=0.016)。栄養素等摂取量は,偏食3群間で違いはみられなかった。【結論】偏食低群の幼児の健康状態は良好であった。偏食高群の幼児は,夕食で野菜類の摂取量が少なかったが,栄養素等摂取量は偏食の程度による違いはみられなかった。

- 著者

- 林 上

- 出版者

- 地理科学学会

- 雑誌

- 地理科学 (ISSN:02864886)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.200-208, 1993-07-28 (Released:2017-04-27)

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 「春の夜の香り」について ―『古今和歌集』躬恒歌を中心に―

- 著者

- 田中 幹子

- 出版者

- 中古文学会

- 雑誌

- 中古文学 (ISSN:02874636)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.1-9, 1996-05-20 (Released:2019-05-18)

2 0 0 0 OA VR環境下での社会的態度に関する文献の紹介

- 著者

- 阿部 慶賀

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.509-515, 2019-12-01 (Released:2020-03-01)

- 参考文献数

- 12

本稿ではBailenson らの研究グループによる,ヴァーチャルリアリティを用いた社会的態度の変容に関する研究を紹介する.Bailenson らは,近年のヘッドマウントディスプレイ (HMD) を用いた没入型のデジタルゲーム環境を用い,さまざまな社会心理学的研究に着手している.近年のデジタルゲームの多くは,プレイヤー自身を代替してゲーム環境内でふるまうアバターを登場させ,他者とコミュニケーションをとれるよう設計されている.この時のアバターは,必ずしもプレイヤーの姿を忠実に模している必要は無く,むしろプレイヤーが望む容姿に設計できるようになっていることが多い.顔つきや体格はもちろんのこと,年齢や性別にかかわる特徴も自由に変更できる. デジタルゲームの環境では容姿が自由自在に変えられる.その一方で,私たちは相手の外見や容姿によって態度を変えてしまうことも知られている.初対面ならだらしない身なりの者よりは,清潔に整えた身なりの者を信用してしまうし,好みの容姿の異性はその内面もポジティブに評価してしまうこともある.Bailenson らの研究グループでは,他者に対して抱く偏見や態度を,VR によって克服する可能性を模索している.普段の自分ではない他者の姿,特に偏見の目を向けていた相手の立場になるようアバターを変更し,文字通り相手の身になって電脳世界の中をふるまい,他者と接触する.こうすることでそれまで抱いていた偏見を克服できるのではないか,という期待のもと,実際に実験を重ねている. 今回紹介するのは,高齢者の立場になってみる実験と,異なる人種の立場になってみる実験である.近年ではVR 開発環境も容易に整いやすくなったが,いざ心理学実験の環境として実装するには配慮すべき点が多数有ることを再確認させられる論文である.そのため,実験環境や手続きに関する記述を詳細に示すことにした.今回紹介する論文はやや時間の経過した論文ではあるが,身体性研究,そして近年本学会でも活発に展開されている「プロジェクション科学」研究においても,これらの知見は実用的な価値を含むものとして一読の価値があろう.

2 0 0 0 OA 3. 屋内測位技術IMES対応スマートフォン事例とIMES高精度測位方式の研究動向

- 著者

- 川口 貴正 久保 信明 谷川原 誠 坂本 義弘 菅野 重樹 藤井 健二郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本写真測量学会

- 雑誌

- 写真測量とリモートセンシング (ISSN:02855844)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.240-244, 2016 (Released:2017-09-01)

- 参考文献数

- 6

Indoor Messaging System (IMES) is an indoor positioning technology. This paper introduce a case of smartphones with IMES, snooping measures for IMES, and trend of High-accuracy IMES.

2 0 0 0 OA 外来がん患者への継続的な面談による薬剤師の印象変化とその影響因子

- 著者

- 小西 麗子 磯貝 潤一 石川 沙矢香 宮本 廉 和田守 翼 眞島 崇 向井 啓 小森 浩二 伊藤 慎二 河田 興

- 出版者

- 日本アプライド・セラピューティクス(実践薬物治療)学会

- 雑誌

- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.1-11, 2022 (Released:2022-02-10)

- 参考文献数

- 17

がん患者と薬剤師との信頼関係が構築されるには、面談時における薬剤師の印象が重要である。今回、患者が薬剤師に抱く印象を調査し、薬剤師の継続的な関わりによる印象の変化とその要因について検討した。 対象は、2018年8月から2020年8月に津島市民病院に通院し、初めて外来化学療法室でがん化学療法が導入される患者とした。初回の治療からがん薬物療法認定薬剤師が毎回面談し、初回と5回目の計2回、質問紙により印象を調査した。調査は、愉快さなどの形容詞対を7段階の尺度で評価し、年齢、性別、がん種、Stage、レジメン、有害事象とその対応について電子カルテの記録から収集した。また、予測5年生存率を算出し、患者の属性ごとに各形容詞対の変化を解析した。 14名に対し、3~4か月の間に各5回の指導・面談を行った結果、全体では安定感に関する項目が否定的な印象へ有意に変化した。しかし、年齢、性別、予測5年生存率、有害事象の訴えの有無を患者の属性として印象の変化を比較したところ、女性や有害事象を訴えた患者では、「愉快な」印象へ変化する傾向がみられた(p=0.031、p=0.027)。 がん患者の対応において、5回程度の指導・面談では薬剤師に抱く印象に大きな変化はみられないが、性別や有害事象への対応は印象に影響し、信頼関係構築に十分配慮されるべき要因である可能性が示された。

2 0 0 0 OA 長男の診断を契機に28年越しに診断された家族性地中海熱(FMF)の1例

- 著者

- 岩永 光巨 亀崎 秀宏 黒杉 茜 妹尾 純一 坂本 大

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.2, pp.282-288, 2021-02-10 (Released:2022-02-10)

- 参考文献数

- 16

54歳,女性.26歳時より,3カ月に1回程度の頻度で発作的に腹痛及び発熱を繰り返していた.精査を行うも原因不明であった.長男が家族性地中海熱(familial Mediterranean fever:FMF)の診断を受けたことを契機に,本人も28年越しにFMFと診断されるに至った.治療介入(コルヒチン内服)を行い,QOL(quality of life)は飛躍的に上昇した.本疾患の認知度が上がるにつれて,診断される症例数も増えている.周期的な発熱及び腹痛の鑑別疾患として,FMFを念頭に置くことは重要である.

2 0 0 0 OA 脳梗塞血栓溶解療法のこれまでとこれから

- 著者

- 平野 照之

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.3-7, 2017 (Released:2017-05-31)

- 参考文献数

- 32

Thrombolytic therapy for acute ischemic stroke was established in 1995, when the National Institutes of Neurological Disorders and Stroke recombinant tissue–type Plasminogen Activator Stroke Study (NINDS rt–PA stroke study) group revealed the efficacy of intravenous alteplase infusion at 0.9mg/kg. The drug, alteplase, was introduced to Japan in 2005 after Japan Alteplase Clinical Trial (J–ACT) showed identical efficacy and safety to NINDS study using a reduced dose of 0.6mg/kg. The time allowance for the use of the drug was extended from 3 hours to 4.5 hours in 2012 in Japan. This therapy is still being investigating in several ways : 1) Optimal dosing, 0.6mg/kg vs. 0.9mg/kg, was investigated on the Enhanced Control of Hypertension and Thrombolysis Stroke Study, 2) extending time window over 4.5 hours using advanced brain imaging, 3) Introduction of mobile stroke unit that enables field administration, 4) Developing new–generation thrombolytic drugs that have more fibrin specificity, better plasminogen activator inhibitor resistance and longer half–life than alteplase.Streptokinase, alteplase, duteplase, desmoteplase, and tenecteplase are the previously or currently tested drugs as for the use of acute thrombolytic therapy. Among them, alteplase is the only drug approved to use in clinical settings. Other drugs except for tenecteplase were failed to proceed to clinical application. Tenecteplase is currently the only drug that has possibility to replace alteplase in the future. Several phase III studies comparing tenecteplase with alteplase are currently ongoing. In Japan, however, tenecteplase is officially not available currently, even for acute myocardial infarction. The most advanced study, Tenecteplase versus Alteplase for Stroke Thrombolysis Evaluation (TASTE), is targeting more than 1,000 stroke patients who have targeted mismatch on advanced brain imaging within 4.5 hours. Should tenecteplase proved better efficacy and safety over alteplase, international standard drug will be replaced to tenecteplase.

2 0 0 0 OA 『自殺論』の問題構成

- 著者

- 薬師院 仁志

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.73-90, 1998-05-31 (Released:2016-11-02)

2 0 0 0 OA 人工オノマトペによる日本語音声ハイエラーキ*

- 著者

- 村田 忠男

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1984, no.85, pp.68-90, 1984-03-31 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 44

Although the claim has been repeated that some version of “sound hierarchy” is indispensable in the field of phonology, no one has so far offered enough data to prove it.I conducted the statistical investigations to support explicitly the order of “Japanese sound hierarchy” using the artificial onomatopoetic words of AB-type. 582 college students who were mainly from Western Japan were asked if they could find a preferred order in“ pira-pura vs. pura-pira, ” for example. Chi-square test was used to certify the significance levels of all the minimally contrastive pairs that were grouped into 87 terms. Then, the results were combined to obtain the following.Vowel Hierarchy: i<u<e<a<oConsonant Hierarchy: glides<liquids<nanals<fricatives<stops<affricatesIn addition, the double-function system was introduced to some exceptional sounds in the consonant hierarchy.

2 0 0 0 OA 主観的輪郭を含めた3次元物体認識システム

- 著者

- 石原 恵子 石原 茂和 長町 三生

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.3, pp.3_66-3_80, 1995 (Released:2008-10-03)

- 参考文献数

- 28

We describe a 3-D object recognition system from gray-scale images. It uses “subjective contours” as well as luminance edges (physical contours). In this paper, we suppose two kinds of subjective contours based on psychological and physiological findings: (1) Subjective contours that are automatically generated as by-products in the lower level processes of visual system. Alignment and proximity of physical contours and line ends promote generating such contours. The edge detection process involved in this kind of subjective contours are modeled by BCS neural network (Grossberg & Carpenter, 1985) in our system. (2) Subjective contours that represent a hypothesis of segmentation with volumes in the higher level process. The volumes have primitive shapes and they are components of object models. We used geons (Biederman, 1987) for describing object models. Higher level process groups both physical and subjective contours that are detected in the lower level process into the most probable geons, by found features such as line junctions and curvatures of lines. We describe the idea of recognition system that combines lower and higher level processes. We applied it to partially shaded images, arrangement of lines and partly degraded image.

2 0 0 0 OA 頻回に再発したウルソデオキシコール酸による総胆管結石の1例

- 著者

- 秋山 慎太郎 今村 綱男 田村 哲男 小泉 優子 小山 里香子 竹内 和男 渡邊 五朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部

- 雑誌

- Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:13489844)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.1, pp.208-209, 2013-06-14 (Released:2013-07-05)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 2

A 63year-old female complained of recurrent common bile duct stones. In her previous medical history, laparoscopic cholecystectomy was performed for cholecystolithiasis in 2001. Choledochoduodenostomy was also performed for recurrent biliary stones in 2009. However, the patient was admitted to the hospital repeatedly due to recurrent cholangitis associated with biliary stones. Although the biliary stones were completely retrieved by endoscopic interventions, cholangitis recurred a few months later. She was referred to our hospital where magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) revealed a massive common bile duct stone with a diameter of 4 cm. Initially endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) was undertaken to retrieve the stone and detected that the massive stone was compacted in the common bile duct. The result of stone component analysis showed that it was mostly composed of ursodeoxycholic acid (UDCA). UDCA administration was thought to be associated with her recurrent stone events and this therapy was thus ceased. During the two-year period since this time, there have been no recurrent episodes of cholangitis due to biliary stones.

2 0 0 0 OA 草間彌生とミニマリズム : 鑑賞者と時間

- 著者

- 三上 真理子

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.70-83, 2005-03-31 (Released:2017-05-22)

Yayoi Kusama herself is not a minimalist, but she did have contact with minimal artists such as Donald JUDD and Eva HESSE. Judd praised Kusama's Infinity Net Paintings from the start, especially her obsessional repetition. According to Judd, the new art trend of the 60s were represented by three-dimensional works which were neither paintings nor sculptures. Kusama's Compulsion Furniture was one of them and Judd himself was making such works. On the other hand, Michael FRIED attacked minimal art because Specific Objects, as Judd had called them, had objecthood, and even though one looks at such works which depend on installation, all the viewer can feel is his or her own duration. Then, what kind of time can we experience by appreciating Kusama's works? Comparing Kusama's works with Hesse's ones and so on, the relation of repetition and time is explained in order to describe the originality of Kusama's works.

2 0 0 0 OA 軸選択つきガウス消去法は唯一の選択か?(応用数理の遊歩道(65))

- 著者

- 田邉 國士

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用数理学会

- 雑誌

- 応用数理 (ISSN:24321982)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.139-143, 2011-06-24 (Released:2017-04-08)

- 参考文献数

- 13

2 0 0 0 OA ラグランジュ関数とはいかなる関数か(応用数理の遊歩道(66))

- 著者

- 田邉 國士

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用数理学会

- 雑誌

- 応用数理 (ISSN:24321982)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.218-222, 2011-09-27 (Released:2017-04-08)

- 参考文献数

- 21

2 0 0 0 OA 帰納という原罪(応用数理の遊歩道(67))

- 著者

- 田邉 國士

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用数理学会

- 雑誌

- 応用数理 (ISSN:24321982)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.4, pp.304-309, 2011-12-22 (Released:2017-04-08)

- 参考文献数

- 21

2 0 0 0 OA 数理科学の一学徒の弁明(応用数理の遊歩道(64))

- 著者

- 田邉 國士

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用数理学会

- 雑誌

- 応用数理 (ISSN:24321982)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.46-49, 2011-03-25 (Released:2017-04-08)