1 0 0 0 IR [追悼文] ご冥福をお祈りします(佐々貴義式(佐々木嘉則)先生追悼記念号)

- 著者

- 森山 新 MORIYAMA Shin もりやま しん

- 出版者

- お茶の水女子大学日本言語文化学研究会

- 雑誌

- 言語文化と日本語教育 (ISSN:09174206)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.3-3, 2010-07-10

- 著者

- 嵯峨 景子

- 出版者

- コンテンツ文化史学会

- 雑誌

- コンテンツ文化史研究 (ISSN:1883874X)

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.47-59, 2012-04

- 著者

- 青木 淳子

- 出版者

- コンテンツ文化史学会

- 雑誌

- コンテンツ文化史研究 (ISSN:1883874X)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.69-87, 2013-04

- 出版者

- 新潮社

- 雑誌

- 週刊新潮 (ISSN:04887484)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.31, pp.179-180, 1999-08-19

- 著者

- 澤田 肇

- 出版者

- 上智大学

- 雑誌

- 上智大学仏語・仏文学論集 (ISSN:02881934)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.103-108, 2003-03-20

1 0 0 0 OA アラブ・ペルシア文学における異形の表象の比較研究-越境者アレクサンドロスを追って

1 0 0 0 OA 地方中小自治体における総合評価方式による入札制度導入の実態に関する研究

- 著者

- 藤島 博英 簗瀬 範彦

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集F4(建設マネジメント) (ISSN:21856605)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.I_239-I_250, 2011 (Released:2012-03-30)

- 参考文献数

- 12

平成22年度現在,全地方自治体の約70%が総合評価方式による入札制度を試行的に導入したが,多くの地方自治体では本格的な導入に至ってはいない.その理由は,最も簡便な特別簡易型による型式でさえも,事務量の増大や入札期間の長期化などが負担とされているからである.その背景として,入札を担当する人員の問題や総合評価方式に相応しい工事規模や工種と実際の発注案件との乖離といった実務的な問題,さらに公共調達に関する自治体職員の意識の問題があるものと推定できる. 本研究では,北関東3県の入札担当職員の配置状況と事務量,そして,職員の総合評価に対する意識等,地方中小自治体が総合評価導入に対して抱える実務上の課題を抽出した. その結果,上記の課題に対して小規模であっても,比較的総合評価方式に対応している自治体のグループの存在を確認できた.一方,体制と工事発注量の不均衡から,今以上の総合評価方式の導入に限界を感じている規模の自治体グループの存在も窺えた.

本年度は、本研究の最終年度に当たる。ハードウェアの面では、シャープから業務用モバイルコンピュータ、コペルニクスRW-A230が開発され、本研究には大きな推進力となった。この機器は、8.4型、SVGA、TFTカラー液晶画面にタッチパネルを装着し、指で画面上の図形シンボルが選択可能で、Windows98上でソフトウェアを動かせることができ、キーボードやテンキーなど不要なものが全くなく、大きさは幅約238×奥行179×高さ約26(mm)、重さは約0.925kgと非常にコンパクトにできていて携帯には便利である。そこで本機を本研究のVOCAのハードウェアとして採用することにし、開発したVOCAのソフトを実際に動かしてみて、微調整を行った。最終的に開発したVOCAのソフトウェアは、画面上に約21×21mmの図形シンボルを3×6、計18個配置し、最下段に選択した図形シンボルが確認できる窓を設定した。起動するとメニュー画面が立ち上がり、名前、乗り物、場所、お店、行事、数字、果物、おやつ、料理、台所、生活、からだ、遊び、動作、気持ち、生き物、勉強、比べるの18カテゴリーからなっている。名詞が集められているカテゴリーでは、共通して対応する動詞を左上に配置し、利便性をはかった。地域におけるVOCAの活用に関する研究として、養護学校中学部3年に在籍する自閉症児を対象に研究を行い、地域のレストラン、ラーメンショップ、カフェテリアなどで、VOCAを用いて食事を注文する設定で行った。コミュニケーションボードで注文する際、お店の店員に伝わりにくかったことが、VOCAを使用することにより、スムースに注文することが可能となった。学校教育現場におけるVOCAの導入に関する研究では、石神井養護学校の水野聡教諭に研究協力者として参加してもらい、小学部4年の自閉症男児を対象としたケーススタディを行った。対象児は、VOCAを導入する前から、コミュニケーションボードによる指導を開始しており、ビッグマック(簡易VOCA)も直前から導入していた。その結果、学習の終わりに報告する「できました」の使用は比較的スムースに学習でき、ほかに「おはよう」「さようなら」「いただきます」「ごちそうさま」「せんせい」を現在使用している。学校教育現場では、個別にVOCAの練習だけに時間を割くことができず、使用頻度や練習回数が少ないため、VOCAの語彙数の増加になかなかつながらなかった。専門機関や家庭との連携が重要であることが示唆された。

1 0 0 0 OA 国民国家システムの危機とその影響に関する研究-コソボと南オセチアの事例から

本研究は、セルビアからのコソボ独立問題とグルジアからの南オセチア・アブハジア独立問題という2つの紛争事例を調査し、共通性と差異を浮き彫りにしつつ、両者の間の相互作用にも注目し、今後の国際政治に与える影響を分析することを目的としていた。具体的には、(1)紛争の背景、(2)紛争の推移、(3)国際関係と国際関係主体に対する影響の3点について、現地調査も踏まえて比較分析を進めた。各計画年度に多くの現地調査を実施し、現地から研究者を招聘し、研究会を開催し、研究成果を公表してきた。比較研究の総合化へは道半ばであるが、政治学や国際関係論、歴史学など様々なディシプリンの成果を援用しつつ、紛争を複数の視点から考察することの意義と有用性については、三年間の間で本研究参加者の間で共通の認識を得ることができたと考える。本研究の成果は今後のより地域横断的かつ総合的な研究に活かされていくことが期待される。

1 0 0 0 バルザック『セラフィタ』における聖書とスウェーデンボルグ

1.『セラフィタ』に複合的に織り込まれた聖書の引用、暗示、イメージを収集し、テクスト比較を行った。聖書テクストとしては、バルザックがウルガタ版ラテン語聖書を特に使用していることを確認し、思想的には、懐疑の時代への抵抗、聖書の霊的意義の啓示、人間の内的完成への手引きといった意図が込められていることを明らかにした。この内容を「バルザック『セラフィタ』における聖書」(『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』)にまとめた。2.バルザックの聖書引用を考察する過程で、カトリックのミサ、祈りの言葉の影響も大きいことに気付き、典礼の研究を行った。バルザックがラテン語で暗記し引用しているものは、多く教会の祈り、グレゴリオ聖歌から来ており、これらを収集、分析した結果、ミサやグレゴリオ聖歌に対するバルザックの愛着、審美的視点が浮かび上がり、さらにバルザックの作品が19世紀まで継承されてきた伝統的典礼の記録として資料的価値を担っていることがわかった。バルザックはカトリック典礼から詩的材料を引き出しており、またカトリック典礼の内包する神秘を描き出しているということを明らかにした。この内容を「バルザックにおけるカトリック典礼」として日本フランス語フランス文学会関東支部大会で発表した。3.スウェーデンボルグの使用聖書調査結果に基づき、海外の図書館、古書店を通して、スウェーデンボルグが所有していた17、18世紀の聖書12点を収集した。今後、日本におけるスウェーデンボルグ研究の重要な基礎資料として、広く役立ててゆきたいと考えている。4.『セラフィタ』の新訳が出版されることとなり、これまで収集してきた『セラフィタ』各版と和訳5点を参照しつつ、翻訳作業に着手した。これは、加藤尚宏氏との共訳で、『神秘の書』三部作(『追放者』、『ルイ・ランベール』、『セラフィタ』)として2012年に水声社より出版予定である。

1 0 0 0 OA ポストメディアの美学――感性論的メディア論の再構築に向けた基礎的研究

本研究の目的は、マーシャル・マクルーハン以来展開されてきた感性論的なメディア論の系譜を批判的に検討するとともに、それらを基礎として、今日のメディア環境に応えられる新たな感性論的メディア論を構築するべく、「ポストメディア」概念を提起することである。そのために本研究では、先行研究の理論的な読解を進めるとともに、メディア研究の国際的な学会やメディアアートをめぐる国際的な芸術祭などに参加し、研究交流と資料収集を進めてきた。また、東日本大震災以降のメディアの状況をめぐる議論に参加することで、「ポストメディア」概念をより具体的な状況に対する説明能力を持つ概念へと練りあげることができた。

1 0 0 0 OA 中国・ASEAN地域協力構想におけるベトナムの定位に関する研究

1 0 0 0 OA カタハリキリガの再発見

- 著者

- 飯島 一雄

- 出版者

- 日本鱗翅学会

- 雑誌

- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.3, 1959-07-30

- 著者

- 中野 尊正

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.6, pp.321-321, 1963-12-30 (Released:2009-11-12)

1 0 0 0 現代日本語の補助動詞の研究-「してみる」と「してみせる」を中心に

- 著者

- 成 知〓 (2009) 成 知[ヒョン] (2008)

- 出版者

- 東京外国語大学

- 雑誌

- 特別研究員奨励費

- 巻号頁・発行日

- 2008

採用第2年目には、採用第1年目の成果をもとに再考察、および、精密化し、『現代日本語の補助動詞の研究-「してみる」と「してみせる」の意味・用法の記述的研究』(以下、本研究と呼ぶ)を題名とする博士論文の執筆に臨んだ。提出予定の博士論文では、語彙レベル、文法レベルの考察によって、「してみる」「してみせる」の語彙的特徴、および、形態・構文的特徴を明らかにし、それを手がかりにして両形式の意味・用法を明らかにしようとしている。また、「してみる」「してみせる」の従来の研究で、「何のために行われるか」という「もくろみ」の観点に改めて注目し、語彙・文法レベルの考察を基盤とし、さらに、連文レベルの考察を行っていることに独創性および意義があると思われる。本研究では、コーパスから採集した実例に基づき「してみる」および「してみせる」の語彙的特徴、形態・構文的特徴を明らかにし、それを手がかりにして、両形式の意味・用法について明らかにする。まず、「してみる」については、「ためし」「気づき」「慣用的用法」の3つの意味があることを示す。また、「してみる」が文脈のなかで「状況把握からの試行」「状況把握からの試行の促し」「発見状況の説明づけ」「理由、評価、立場の説明づけ」「憧れ」「禁止」という文脈的機能を果たしていることを指摘する。次に、「してみせる」については、「動作の直接的提示」「動作や言葉での間接的提示」「豪語」「称賛」の4つの意味があることを示す。また、「してみせる」が文脈のなかで「応答」「合図」「催促」「強調」「証明」「象徴」「手本」「みせびらかし」「披露」という文脈的機能を果たしていることを指摘する。博士論文での研究では、「してみる」および「してみせる」の分析に焦点を当て詳しく論じることにより種々のことを明らかにすることができると思われる。提出後は、「してみる」「してみせる」と関連する他の形式との関わりについての考察に広げていきたい。

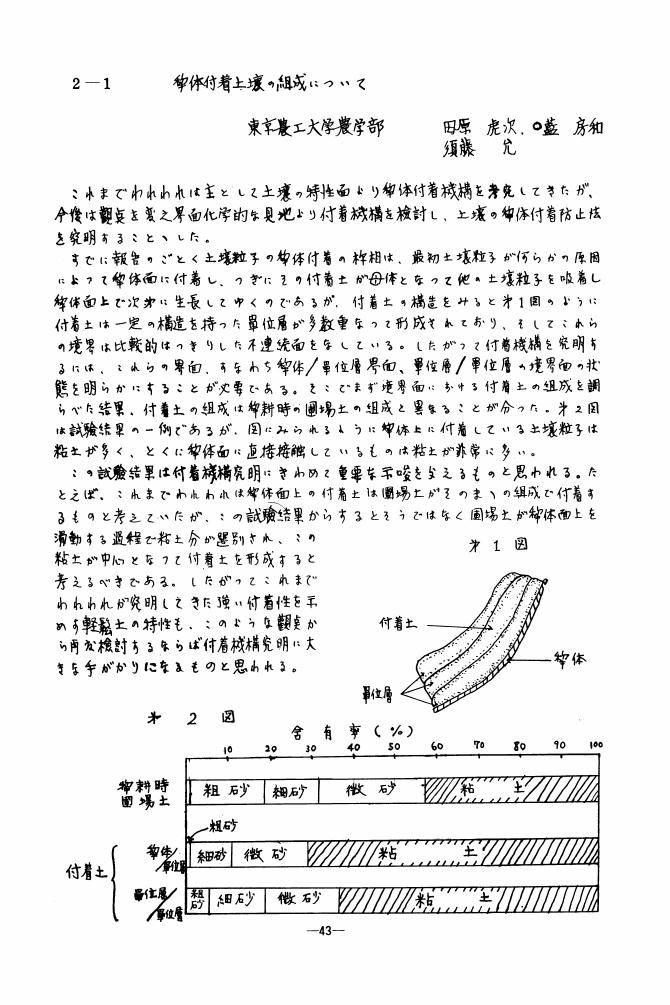

1 0 0 0 OA 犂体付着土壤の組成について

1 0 0 0 OA つながれインフォプロ 第12回

- 著者

- 須藤 公夫

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.6, pp.417-419, 2014-09-01 (Released:2014-09-01)

1 0 0 0 OA 酸素禁制線輝線比に基づく彗星コマ中の二酸化炭素量の推定について

- 著者

- 古荘 玲子 渡部 潤一

- 出版者

- 日本惑星科学会

- 雑誌

- 日本惑星科学会秋季講演会予稿集 日本惑星科学会2007年秋季講演会予稿集

- 巻号頁・発行日

- pp.5, 2007 (Released:2008-04-28)

彗星スペクトルには親分子から光解離した準安定状態酸素O(1S)やO(1D)が遷移する際の禁制線[O I]が観測される。彗星が太陽から1AU付近にある場合、O(1S)やO(1D)の主な親分子はH2Oであるとして、[OI]はH2OのトレーサとしてH2O生成量の推定などに用いられてきた。しかしO(1S)やO(1D)の親分子はH2O以外にもCO2などが考えられ、光解離でO(1S)やO(1D)を生じる分岐比は親分子毎に異なる。これに着目し、地上では観測困難なCO2をH2Oに対する量比として推定する手法を開発した。

1 0 0 0 OA [2]「モレキュラーダイナミックス・演習」への思い

- 著者

- 片岡 洋右

- 出版者

- 分子シミュレーション研究会

- 雑誌

- アンサンブル (ISSN:18846750)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.17, pp.5-7, 2002 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 2