- 著者

- 木戸 久美子 藤田 久美

- 出版者

- 公益財団法人 医療科学研究所

- 雑誌

- 医療と社会 (ISSN:09169202)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.135-154, 2019-05-24 (Released:2019-06-05)

- 参考文献数

- 37

本研究では,幼児期から学齢期にある発達障害児および発達障害が疑われる児の育児上の気がかりと,母親の精神面の健康度によってその気がかりに特徴があるのかを質的に検討することを目的とした。小児科発達外来を受診した発達障害児および発達障害が疑われる子どもの母親25人を対象とした。対象者には,The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale(以下CES-D)を用いて抑鬱傾向調査と発達障害児の育児に関して半構造化面接を行った。質的データは,Framework methodsを用い,量的データはEZRを用いて分析を行った。対象者のCES-D平均値は15.9(±10.2)であり,CES-Dの「鬱あり」のカットオフ値である16に近い点数であった。また,CES-D平均値の結果から「鬱あり」の範疇にあったのは11人(44%)で本邦におけるうつ病生涯有病率3~7%(厚生労働省)よりも高い発症率であることがわかった。今一番気がかりなこととして,CES-D正常値群の母親,抑鬱群の母親の双方において将来への不安が語られていた。抑鬱群の母親では,子どもの異性への性的関心が性犯罪に結びつくことを懸念していること,行き場のないストレスを抱え家族や子どもとの関係に影響を与えていることがわかった。母親の精神面の健康状態は,子どもの問題行動や育児を通してのストレスへの主観的な感じ方が影響している可能性が考えられた。

2 0 0 0 OA 膠原病における帯状疱疹: I. 全身性エリテマトーデスおよびその免疫異常と帯状疱疹

- 著者

- 山内 保生 長沢 浩平 多田 芳史 塚本 浩 吉沢 滋 真弓 武仁 仁保 喜之 草場 公宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.7, pp.851-856, 1991-07-20 (Released:2011-09-07)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 1

全身性エリテマトーデス (systemic lupus erythematosus, SLE) に帯状疱疹 (herpes zoster, HZ) が高頻度に発症する要因を解明するために水痘一帯状疱疹ウイルス (varicella-zoster virus, VZV) に対する免疫能を検討した. 当科のSLE患者119例中56例 (47%) と高率にHZの罹患がみられた. 9例はSLE診断以前にHZに罹患していた. SLE診断後のHZの発症頻度は100 person-yearsあたり5.45であった. HZ罹患と腎障害の関連はみられなかった.VZVに対する中和抗体価, CF抗体価の検討ではSLEでHZの既往のある例は, HZ既往のないSLEや健常者よりも有意に高い抗体価がみられた. VZV抗原に対する皮内反応は, SLE患者ではHZの既往の有無にかかわらず健常者よりも有意に低い陽性率を示した. また, 皮内反応時の副腎皮質ステロイド剤 (ス剤) の使用量が1日10mg以上の群はそれ未満の群に較べて有意に低い皮内反応の陽性率を示したが, ス剤を全く使用していない未治療SLEでも, 皮内反応陽性率は低下していた.SLEにHZが合併する1つの重要な要因として細胞性免疫能の低下が関与していると考えられた. 細胞性免疫能は, SLE自体による低下のほか, ス剤にも強く影響されていることが示唆された.

2 0 0 0 OA 犬肉食用考

- 著者

- 奥村 繁次郎

- 出版者

- 日本人類学会

- 雑誌

- 東京人類學會雜誌 (ISSN:18847641)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.167, pp.184-186, 1900-02-20 (Released:2010-06-28)

2 0 0 0 OA 文学教育のリストラクチャー・序説

- 著者

- 千田 洋幸

- 出版者

- 東京学芸大学国語教育学会

- 雑誌

- 東京学芸大学国語教育学会研究紀要 (ISSN:24238228)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.1, 2016 (Released:2018-10-23)

2 0 0 0 OA 河川汚濁物質の魚類に及ぼす影響

- 著者

- 小田 国雄 宇野 源太

- 出版者

- 社団法人 大阪生活衛生協会

- 雑誌

- 生活衛生 (ISSN:05824176)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.164-176, 1967-08-15 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 46

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA COPD増悪予防の新展開

- 著者

- 巽 浩一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.129-133, 2010-10-31 (Released:2016-09-01)

- 参考文献数

- 10

慢性閉塞性肺疾患・気管支喘息などの慢性呼吸器疾患の増悪を抑制するための戦略は,1)気道炎症を可能な限り改善しておく,2)気道感染を予防する,3)心機能を保つ,に大別される.薬物療法の観点で考えると,気道感染の予防には去痰薬に分類されているカルボシステインが有用である.カルボシステインは,気道上皮細胞に対するウイルスエントリーインヒビターの役割を有しており,臨床的にも増悪抑制に有用である.

2 0 0 0 OA 超弦理論と結び目ホモロジーの統一理論 (解説)

- 著者

- 藤 博之

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.12, pp.801-809, 2013-12-05 (Released:2019-10-17)

結び目のJones多項式とChern-Simonsゲージ理論との関係が明らかとなって以来,量子場の理論は結び目不変量の研究にしばしば影響をもたらしてきた.特にここ10年の進展では,結び目不変量の研究においては「圏化」と呼ばれる概念が導入され,新たなクラスの結び目不変量が発見されており,一方理論物理学では弦理論において「D-ブレーン」の概念が導入され,結び目不変量に対する物理的理解がより深まっている.近年ではこれらの観点を融合し,結び目不変量の圏化によって得られた結び目不変量を統一的に取り扱う枠組みの研究が進展を遂げ,興味深い結果が得られてきた.本稿では,これらの研究に関する進展の概要を紹介する.

2 0 0 0 OA 流体力学の基礎教育の将来

- 著者

- 巽 友正

- 出版者

- 社団法人 日本流体力学会

- 雑誌

- 日本流体力学会誌「ながれ」 (ISSN:02863154)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.117-122, 1998-04-30 (Released:2011-03-07)

- 参考文献数

- 16

2 0 0 0 OA 頸部角度の違いによる嚥下筋・頸部筋の筋活動について

- 著者

- 乾 亮介 森 清子 中島 敏貴 西守 隆 田平 一行

- 出版者

- 社団法人 日本理学療法士協会近畿ブロック

- 雑誌

- 近畿理学療法学術大会 第51回近畿理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.19, 2011 (Released:2011-10-12)

【目的】摂食・嚥下機能障害患者に対してのリハビリテーションにおいて理学療法は一般的に嚥下に関わる舌骨上筋群の強化や姿勢管理などを担当する。嚥下筋は頸部の角度や脊柱を介して姿勢アライメント等から影響を受けることが指摘されており、頸部のポジショニングにおいていわゆる顎引き姿勢(chin-down)や頸部回旋による誤嚥予防や嚥下量の増大などの口腔咽頭の解剖学的変化による有効性については緒家らの報告がある。しかしいずれも体位や、嚥下する物性を変えた研究が殆どであり、頸部角度に注目した報告は少ない。そこで今回は頸部角度の違いが嚥下時の舌骨上下筋群及び頸部筋の筋活動に与える影響について検討した。【方法】対象者は口腔・咽頭系及び顎の形態と機能に問題がなく、頚椎疾患を有さない健常男性5名(年齢29.8±4.4歳)とした。被験者の口腔にシリンジにて5ccの水を注いだ後、端座位姿勢で頸部正中位、屈曲40°、屈曲20°、伸展20°、伸展40°の各姿勢で検者の合図で水嚥下を指示した。この時飲み込むタイミングは被験者に任せ、検者は被験者の嚥下に伴う喉頭隆起の移動が終了したことを確認し、測定を終了した。また嚥下後に嚥下困難感をRating Scale(0=difficult to swallow 10=easy to swallow)で評価した。表面筋電図は嚥下筋として舌骨上筋、舌骨下筋を、頸部筋として胸鎖乳突筋で記録した。記録電極はメッツ社製ブルーセンサーを電極幅20mmで各筋に貼付し使用した。 筋電計はノラクソン社製Myosystem1200を用い、A/Dコンバータを介してサンプリング周期1msにてパーソナルコンピューターにデータ信号を取り込んだ。取り込んだ信号はソフトウェア(Myo Research XP Master Edition1.07.25)にて全波整流したのちLow-passフィルター(5Hz)処理を行い、その基線の平均振幅+2SD以上になった波形の最初の点を筋活動開始点、最後の点を筋活動終了点とし、嚥下時の各筋のタイミング及び筋活動持続時間(以下持続時間)と筋積分値を求めた。解析方法は持続時間と筋積分値の頸部位置における比較は反復測定分散分析を用い、多重比較はTukey-Kramer法を用いた。またRating Scaleと頸部位置における関係についてはFriedmanの検定を用い、有意水準はいずれも5%未満とした。【説明と同意】全ての被験者に対して研究依頼を書面にて行い、本人より同意書を得た後に実施した。【結果】舌骨上筋では屈曲40°、20°、と比較して伸展40°で有意に持続時間、筋積分値は高値を示したが(p<0.05)、が舌骨下筋、胸鎖乳突筋では有意差を認めなかった。またRating Scaleにおいては頸部角度により有意差(p<0.05)を認め、頸部が伸展位になるほど嚥下困難感が増強する傾向がみられた。【考察】嚥下における表面筋電図測定については各筋の持続時間が評価の指標として有用であるとVimanらが報告しており、加齢とともに嚥下時の持続時間は延長するとしている。またSakumaらの報告では嚥下時の舌骨上筋と舌骨下筋の持続時間と嚥下困難感(Rating Scale)には有意な負の相関があると報告しており、嚥下筋の持続時間の延長は嚥下困難の指標になると考えられている。従来、頸部伸展位は咽頭と気管が直線になり解剖学的位置関係により誤嚥しやすくなると言われており嚥下には不利とされてきた。今回は筋活動において伸展40°で持続時間の延長を認め、自覚的にも嚥下が困難であった。また筋積分値においても有意に高値であったことは努力性の嚥下になっていることが考えられ、頸部伸展位は筋活動の点からも嚥下に不利であることが示唆された。このことより、摂食・嚥下機能障害患者に対して頸部屈曲・伸展の可動域評価及び介入が有用であると考えられた。【理学療法研究としての意義】頸部の屈曲・伸展の位置により嚥下時の筋活動は影響を受けることから摂食・嚥下機能障害のある患者において 頸部可動域評価及び介入の有用性が示唆された。

- 著者

- Yuwa Takahashi Norihisa Watanabe Noriaki Kamio Ryutaro Kobayashi Toshimitsu Iinuma Kenichi Imai

- 出版者

- Nihon University School of Dentistry

- 雑誌

- Journal of Oral Science (ISSN:13434934)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.1-3, 2021 (Released:2020-12-23)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 14 82

Coronavirus infectious disease 2019 (COVID-19) caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was declared a pandemic in March 2020 by the World Health Organization. Periodontitis, one of the most prevalent diseases worldwide, leads to alveolar bone destruction and subsequent tooth loss, and develops due to pro-inflammatory cytokine production induced by periodontopathic bacteria. Periodontopathic bacteria are involved in respiratory diseases, including aspiration pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and other systemic diseases, such as diabetes and cardiovascular disease. Patients with these diseases have an increased COVID-19 aggravation rate and mortality. Because aspiration of periodontopathic bacteria induces the expression of angiotensin-converting enzyme 2, a receptor for SARS-CoV-2, and production of inflammatory cytokines in the lower respiratory tract, poor oral hygiene can lead to COVID-19 aggravation. Conversely, oral care, including periodontal treatment, prevents the onset of pneumonia and influenza and the exacerbation of COPD. The reduced chance of receiving professional oral care owing to long-term hospitalization of patients with COVID-19 may increase the aggravation risk of infection in the lower respiratory tract. It can be hypothesized that periodontopathic bacteria are involved in the COVID-19 aggravation and therefore, the management of good oral hygiene potentially contributes to its prevention.

- 著者

- Antonio VALENTI Grazia FORTUNA Caterina BARILLARI Erika CANNONE Valeria BOCCUNI Sergio IAVICOLI

- 出版者

- National Institute of Occupational Safety and Health

- 雑誌

- Industrial Health (ISSN:00198366)

- 巻号頁・発行日

- pp.2021-0102, (Released:2021-08-20)

- 被引用文献数

- 21

The global spread of COVID-19 pandemic forced the scientific community to identify new ways of exchanging and transferring the scientific knowledge, also considering that the measures taken to combat the pandemic, such as travel restrictions, closed borders and gathering bans, led to cancellations of many conferences, meetings and workshops.The enhancement of the existing digital platforms and the development of new systems to share scientific knowledge has allowed the scientific community to “meet” again in new virtual environments (e.g. Zoom, Cisco WebEx, Live Stream, Demio, GoToWebinar Seminar, Google Hangouts, Skype, Microsoft Teams, etc.), providing an unprecedented opportunity to reform methods of organizing academic conferences in all disciplines.Starting from the review of the existing literature, this study aimed at investigating the impact of the spreading of virtual conferences on the field of research. The SWOT analysis was used to identify strengths and weaknesses of the scientific conferences organized in the new format, as well as opportunities and threats created by the socio-economic and political context in the era of the COVID-19 pandemic.

2 0 0 0 OA 思想史の中の国家 (平成八年六月一一日提出)

- 著者

- 福田 歓一

- 出版者

- 日本学士院

- 雑誌

- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.151-167, 1997 (Released:2007-06-22)

- 参考文献数

- 23

Since the 19th century the state has been used diachronically as the term signifying the political society. But until the end of the 18th century the term civitas also had been used at least in the academic world. Originally civitas was the word meaning Roman city-state, interchangeable with populus or res publica, and was taken synonym of Greek polis. These city-states were communities of their citizens above all. But koinonia politike and societas civilis were provided with their governmental systems at the same time.On the other hand the new term stato which came to be used in the 15th century Italy originally meant the political power, the power holder or his governing instrument. Jean Bodin tried to make the state include also all the governed, and at the same time, he discriminated the city from the state which came to have sovereignty. Bodin's theory therefore contributed so much to establish the modern absolutist state, which included all estates and various corporations under the sovereign power, but was after all the patrimony of some dynasty.The social contract theory which took many conceptual weapons from the classical terminology constructed the new image of the political society upon the model of the voluntary association. Being provided with the new notion of the nation, French Revolution established the nation state which excluded all corps intermédiaires, and left the model“one nation, one language, one state”. It is well known that the people called each other with the title citoyen.But even in France the term of civil began to cease to be interchangeable with politique as the code civil exemplified. In Britain The Wealth of Nations presented a system of material reproduction of the society, independent of the governmental power. On the other hand individed Germany the state had been the objective to be achieved. After his vigorous study of British political economy, Hegel presented his system of Sittlichkeit composed of family, civil society and the state. His bürgerliche Gesellschaft could not be self-contained and should be completed by the state. Now Bürger meant only bourgeois, not citoyen, and the new term Staatsbürger came to be inevitable.In the beginning of the 20th century, only half of the global population had their citizenships of some state. Owing to the principle of national self-determination, many new states emerged in Europe after the 1st World War. And the de-colonization after the 2nd World War and the dissolution of Soviet Union brought new states to many men and women. Nearly all global population would have their citizenships in the end of this century. But this universalization of the state would be its nominalization at the same time, not only in the developping countries, but also in the developped ones. The pursuit of their identities of various groups and the borderless condition of the survival of mankind urged us reconsider the self-evidence of the nation state. We had better, I believe, cease applying the concept of the state diachronically and to put it in a historical perspective of ideas.

2 0 0 0 OA 中華人民共和国婚姻法(仮訳)

- 著者

- 銭 偉栄

- 出版者

- 高岡法科大学

- 雑誌

- 高岡法科大学紀要 (ISSN:09159347)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.101-113, 2012 (Released:2019-07-28)

2 0 0 0 OA 精神医療の社会学的記述にむけて

- 著者

- 河村 裕樹

- 出版者

- 日本社会学理論学会

- 雑誌

- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.83-95, 2019 (Released:2020-03-09)

近年、精神医学的な知識や医療をめぐって大きな変化が生じている。ひとつには地域移行が、もうひとつには精神医療の参与者と精神医学的な知識とのかかわり方の変容があげられる。本稿ではこうした変容を受け、社会学は精神医療や精神医学的知識について、どのように記述することができるだろうかという問いのもと、これまでの精神医療に関する社会学的研究を跡付けながら、一つの記述のあり方としてエスノメソドロジー研究を提示する。そこで、精神医療と社会学的視座とが補い合う形で変容してきたことを次の3つの段階にわけて論じる。第一に反精神医学とそれを理論的に支えたラベリング論である。第二に、ナラティヴに着目するナラティヴ・アプローチと社会構築主義である。第三に近年精神医療の臨床において大きな影響を与える当事者研究である。当事者研究は半精神医学と呼びうる考えで、知の布置連関の転換をもたらす可能性を有する。本稿では、ラベリング論や社会構築主義とは異なる理解可能性をもたらす視座として、エスノメソドロジーのアイデアを提示することで、知の新たな布置連関を記述する、一つのあり方を示す。

2 0 0 0 OA 日本各地の「日輪兵舎」─ 忘れられた満蒙開拓青少年義勇軍の象徴 ─

- 著者

- 松山 薫

- 出版者

- 東北地理学会

- 雑誌

- 季刊地理学 (ISSN:09167889)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.191-195, 2015 (Released:2016-01-14)

- 参考文献数

- 16

2 0 0 0 OA 紙メディア

- 著者

- 尾鍋 史彦 石井 健三 江前 敏晴 野中 道敬 藤井 里絵 表 尚弘

- 出版者

- 社団法人 日本印刷学会

- 雑誌

- 日本印刷学会誌 (ISSN:09143319)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.5, pp.315-333, 2008 (Released:2010-10-15)

- 参考文献数

- 7

This chapter entitled "Paper Media" focuses on a variety of significant subjects of paper media or printing media as well as their peripheral issues. Although "Paper Media" is the sole and universal media selected in the long history of mankind and constitutes one of the essential elements of printing, "Paper Media" had been described only in separate chapters of the past decennial commemorative issues of this journal. However, this 80th anniversary special issue creates an independent individual chapter for "Paper Media". The main reason is the founding of "Paper Media Research Committee" in 2004 in the society (JSPST). Firstly, the reason and the significance for creating an independent chapter for "Paper Media" are explained. Secondly, eight specific topics covering history, characteristics & functions, market & customer, technological evolution, culture & art, environmental issues, theoretical analysis, and future perspective are described as the basis for understanding the specific topics and the contents of "Paper Media Symposia". Thirdly, the personal impressions on the past four "Paper Media Symposia" from 2004 to 2007 are briefly noted. Fourthly, a quick glance over "drupa 2008" held in Germany is mentioned with the view to grasp the forefront of the paper media technology. A variety of unsolved significant problems were emerged from the past four paper media symposia covering an array of versatile topics. The comparative evaluation of paper media with IT-based media as well as the symposia contents helped confirming the superiority of paper media among the present-day multilayered media structure. Finally, an idea for integrating a variety of academic fields related to paper media that leads to construction of "Paper Media Studies" is proposed (written by F. Onabe).

2 0 0 0 OA 鋼材の火花試驗に關する研究(II)

- 著者

- 三島 徳七 三橋 鐵太郎

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- 鐵と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.9, pp.959-968, 1942-09-25 (Released:2009-07-09)

- 参考文献数

- 2

Die Untersuchungen erstreckten sick auf C-Stähle, Cr-Stähle, Cr-Ni-Stähle, Cr-Mo-Stähle, die in Form von geschmiedeten and gegossenen Rundstangen sind. Versuche uber den Einfluss von Schmieden auf Funkbarkeit von C-Stähle. Versuche uber den Einfluss allerleien Warmebehandlungen auf Funkbarkeit von Ni-Cr-Stäble. Versuche über die Wirkung des Cr-, Mooder Ni-gehaltes auf Funkbarkeit der C-Stähle.

- 著者

- Vo Ngoc Quynh Tram Hiroaki Somura Toshitsugu Moroizumi

- 出版者

- Japan Society of Hydrology and Water Resources (JSHWR) / Japanese Association of Groundwater Hydrology (JAGH) / Japanese Association of Hydrological Sciences (JAHS) / Japanese Society of Physical Hydrology (JSPH)

- 雑誌

- Hydrological Research Letters (ISSN:18823416)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.77-83, 2021 (Released:2021-09-10)

- 参考文献数

- 33

The drought impacts in the Dakbla watershed were assessed based on a combination of hydrological modeling and drought indices. Three drought indices, the Standardized Precipitation Index (SPI), Standardized Soil Moisture Index (SSI), and Streamflow Drought Index (SDI) were utilized to evaluate the drought features of meteo-hydrology and agriculture. The results indicated that these indices are well adapted to the local conditions, especially the 12-month time scale. Evaluations of drought features on the watershed scale could provide more specific information regarding drought risk than regional-scale/district-level assessments, because a watershed is a hydrologically fundamental unit to consider water resources management. Additionally, evaluations of drought impacts using the SSI showed longer and higher trends than those using the SPI and SDI in terms of drought duration and frequency. Considering the spatial distribution of drought frequency, the areas predominated by agricultural land in the target watershed had higher drought risk. Thus, assessment of agricultural droughts along with meteo-hydrological droughts is extremely important to support realistic local drought management strategies by considering water availability, water balance, and soil characteristics, especially in specific agricultural areas.

- 著者

- 舛田 弘子

- 出版者

- 日本教授学習心理学会

- 雑誌

- 教授学習心理学研究 (ISSN:18800718)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.1-11, 2011-06-18 (Released:2017-10-10)

本研究の目的は,短い文章を提示し,それへの結論の選択肢及び結論の自由記述によってMRS的読解の生起を確認し,加えて適切な結論に対する研究参加者の判断との関連を検討することである。大学生55名を対象に,文章の読解と選択肢による回答,および結論の自由記述を行ってもらった。結果として,以下のことがわかった。即ち,(1)100字程度の短い文章においても,不適切な道徳的読解(MRS的読解)が生じる。(2)結論を記述する方が選択肢によって選ぶよりもMRSに親和的になりやすい傾向がある。(3)「自分の意見を,興味深い形で提示する」ということ,加えて「結論には文章から学べることを書くべき」という意識,あるいは「教訓を読み取れること」が,良い結論としての条件であると捉えられている事が推測される。

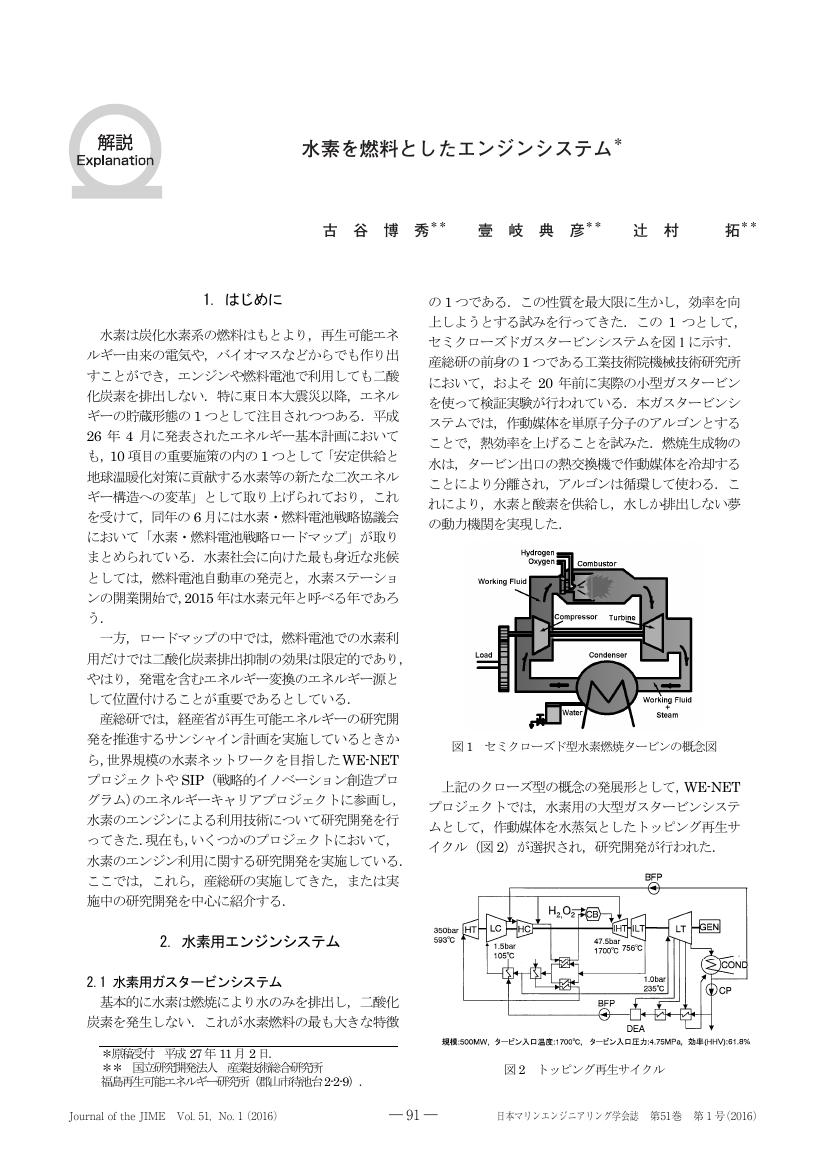

2 0 0 0 OA 水素を燃料としたエンジンシステム

- 著者

- 古谷 博秀 壹岐 典彦 辻村 拓

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.91-96, 2016-01-01 (Released:2017-01-01)

- 被引用文献数

- 1 1