1 0 0 0 OA 静脈内鎮静法施行時の誤嚥予防に関する基礎的研究

- 著者

- 立花 陽明 後藤 建 山崎 克彦

- 雑誌

- 日本整形外科スポーツ医学会雑誌 = Japanese journal of orthopaedic sports medicine (ISSN:13408577)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, 2003-06-30

1 0 0 0 OA 薄層クロマトグラフィーを用いるアマチャ中のd-phyllodulcinのけい光定量法

- 著者

- 萩原 義郎 小西 逞夫 黒川 信夫 橋本 庸平 立花 陽子

- 出版者

- 日本生薬学会

- 雑誌

- 生薬学雑誌 (ISSN:00374377)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.47-50, 1974-06-20

A new method for the determination of d-phyllodulcin in Sweet Hydrangea by fluorometric measurements was established. After its seperation from other constituents by TLC and exposed to ultraviolet ray of 263.5 mμ, the d-phyllodulcin portion seperated by TLC gives blue fluorescence. By measurment of fluorescence intensity, d-phyllodulicin is determined quantitatively in concentration range of 1.0-4.0 μg/ml.

1 0 0 0 吸収糸を使用した鏡視下半月縫合術

1 0 0 0 OA 学生の「学びの形成」を支援する図書館 ~主体性の確立をめざして

1 0 0 0 OA GPUを使った古典分子動力学シミュレーションの高速化

- 著者

- 坂牧 隆司

- 出版者

- 分子シミュレーション研究会

- 雑誌

- アンサンブル (ISSN:18846750)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.76-80, 2012-04-30 (Released:2013-04-30)

- 参考文献数

- 12

グラフィックカードを用いて古典分子動力学シミュレーションの高速化を行った.具体的にはLJ ポテンシャルと,Particle Mesh Ewald 法を用いた際の静電ポテンシャルの近距離成分と遠距離成分の計算を実装した.また,LJ ポテンシャルおよび静電ポテンシャルの近距離成分の計算においては,使用する変数の精度が計算結果に与える影響を調べた.

1 0 0 0 赦しの織物

- 著者

- 小菅 信子

- 出版者

- 上智大学

- 雑誌

- ソフィア (ISSN:04896432)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.262-269, 2007

1 0 0 0 OA 「物井」考

- 著者

- 菊池 良輝

- 出版者

- 敬愛大学・千葉敬愛短期大学

- 雑誌

- 千葉敬愛短期大学紀要 (ISSN:03894584)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.31-49, 1991-03

1 0 0 0 OA 医師は発達障害のある子どもへの診断名説明で何を伝えているのか

- 著者

- 後藤 千佐子

- 出版者

- 北海道大学大学院教育学研究院

- 雑誌

- 北海道大学大学院教育学研究院紀要 (ISSN:18821669)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, pp.135-150, 2013-06-30

本研究は,発達障害のある子どもを診察している医師が,子どもへの診断名説明を実際にどのように説明しているのか,その際に何を伝えようとしているのかを明らかにすることを目的とし,4 名の児童精神科医に対して半構造化面接を行うことにより検討した。その結果,診断名説明の実施に対する考え方は医師により異なり,その差は発達障害観の違いによって生じることがわかった。診断名説明を行うことへの躊躇は全ての医師が感じていた。その理由として発達障害の診断名が社会的な意味を持ち,ラベリングやスティグマの問題を含むためということが示唆された。診断名を説明するとき,医師は単に名称を伝えるだけではなく,その子どもの良いところが伝わるように留意し,マイナスのものをプラスに転換するように説明を行っていた。

1 0 0 0 OA 近世ベトナムにおける中間権力層の地域史的検討

- 著者

- 上田 新也

- 出版者

- 大阪大学

- 雑誌

- 研究活動スタート支援

- 巻号頁・発行日

- 2013-08-30

本研究は近世ベトナムにおける集落の成立過程と地方有力者の検討を目的とし、ゾイテー集落において野外調査を行い、以下のことを明らかにした。第一にゾイテー集落は清化集団の一員である張雷の一族が入植することにより15世紀に成立した田庄であった。17世紀前半には張族の田庄経営は崩壊したが、その後も張族は集落の徴税請負人として影響力を維持している。第二に17世紀中頃の碑文に現れる張曰貴は、上記の張族の子孫である。この村には彼を祀ったデン(神社)が20世紀前半まで存在しており、そこでは彼は張族の祖先神としてではなく、集落全体の守護神として祀られていた。これらは、清化貴族集団の土着化を示す一事例といえる。

- 著者

- 御輿 哲也

- 出版者

- 一般財団法人日本英文学会

- 雑誌

- 英文学研究. 支部統合号 (ISSN:18837115)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.209-212, 2013-01-20

- 著者

- 御輿 哲也

- 出版者

- 一般財団法人 日本英文学会

- 雑誌

- 英文学研究 支部統合号 (ISSN:18837115)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.209-212, 2013

- 著者

- 月岡 一治 中俣 正美 広野 茂

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.12, pp.1047-1053, 1987

Candida albicans(以下 Cand.)を抗原とする気管支喘息(以下カンジダ喘息)の発症機序を知るために, Candと共通抗原性をもつ4種の真菌, Aspergillus fumigatus(以下 Asp.), Penicillium luteum (以下 Pc.), Alternaria kikuchiana(以下 Alt.), Cladosporium cladosporioides(以下 Clad.)とハウスダスト(以下 HD)を抗原とする喘息を対象に, 発症におけるIgE抗体の関与をPK反応法により検討し, カンジダを抗原とする喘息と比較した.以下の結果がえられた.1.PK反応陽性の抗原を用いたBPTの陽性率は, Cand., HD, Asp., Pc.の間で明らかな差はなく, いずれも高率であった.2.PK反応陰性の抗原を用いたBPTの陽性率は, HD, Asp., PC., Alt., Pc.の間では明らかな差はなく, いずれも低率であった.しかしCand.では他の抗原にくらべて明らかに高率であった.3.Cand.のBPTでは, 53.5%の患者に遅発型気管支反応(LAR)がみられ, この単独LARを示した患者の26.1%だけがカンジダのPK反応陽性であった.

- 著者

- 平岡 美紀

- 出版者

- 奈良県農業総合センター

- 雑誌

- 若手研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2004

バイオマスの水熱処理による燃料化技術は、現在、化石燃料に比べ高コストとなることが課題である。このコスト負担は、消費者にとっても分担可能なものかを検討した。次の想定でバイオ燃料を活用して製造された食品に対する消費者の購買行動について調査を実施した。豆腐油揚げ製造工程で出る「おから」や廃食油を、バイオ燃料として変換して製造工程で再利用し、化石燃料由来のCO2排出を30%削減する工場において製造される豆腐(CO2排出抑制豆腐)を対象とした。主に奈良県内在住者を対象に調査票配布により実施した(有効回答数228、回収率45.6%)。豆腐の持つ特徴を3属性【原料産地(外国、国内、県内)、CO2排出抑制の有無、価格(100〜160円)】の組み合わせで表現、提示し、購買意思を問う選択型コンジョイント分析により消費者の支払い意思額と購買確率を推定した。結果、バイオ燃料利用によりCO2排出を抑制することに対し、20.1円に相当する価値があると評価された(支払い意思額)。つまり、通常製法の豆腐より20.1円評価が高まり、通常品と同価格であれば購入確率が高まると解釈できた。これは、原料大豆の産地に対する評価(国内産使用なら160,8円等)に比べて小さい額であるが、環境配慮に対して少なからず支払い意思を表明していることになる。なお、性別、年齢、居住地や日頃の環境行動といった個人特性の違いによる価格評価の差については、統計上、次の点のみ関連が見いだせた。日頃の生活で「リサイクル、省資源化、エコドライブ」などの行動頻度が高い人、また、「食品購入時の原産地表示確認や、有機農産物等の購入」頻度の高い人は、CO2排出抑制製品に対し、さらに高い評価を行っていた。反対に、70歳代以上の人は否定的な評価を行っていた。

1 0 0 0 OA 魚肉の鮮度とおいしさ

- 著者

- 村田 道代 安藤 正史 坂口 守彦

- 出版者

- 社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.6, pp.462-468, 1995-06-15 (Released:2009-05-26)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 12

1 0 0 0 OA 千九百十八年西方戦場ニ於ケル作戦

1 0 0 0 OA 1.放送と電波行政

- 著者

- 古河 昭二郎

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.7, pp.535-537, 1978-07-01 (Released:2011-03-14)

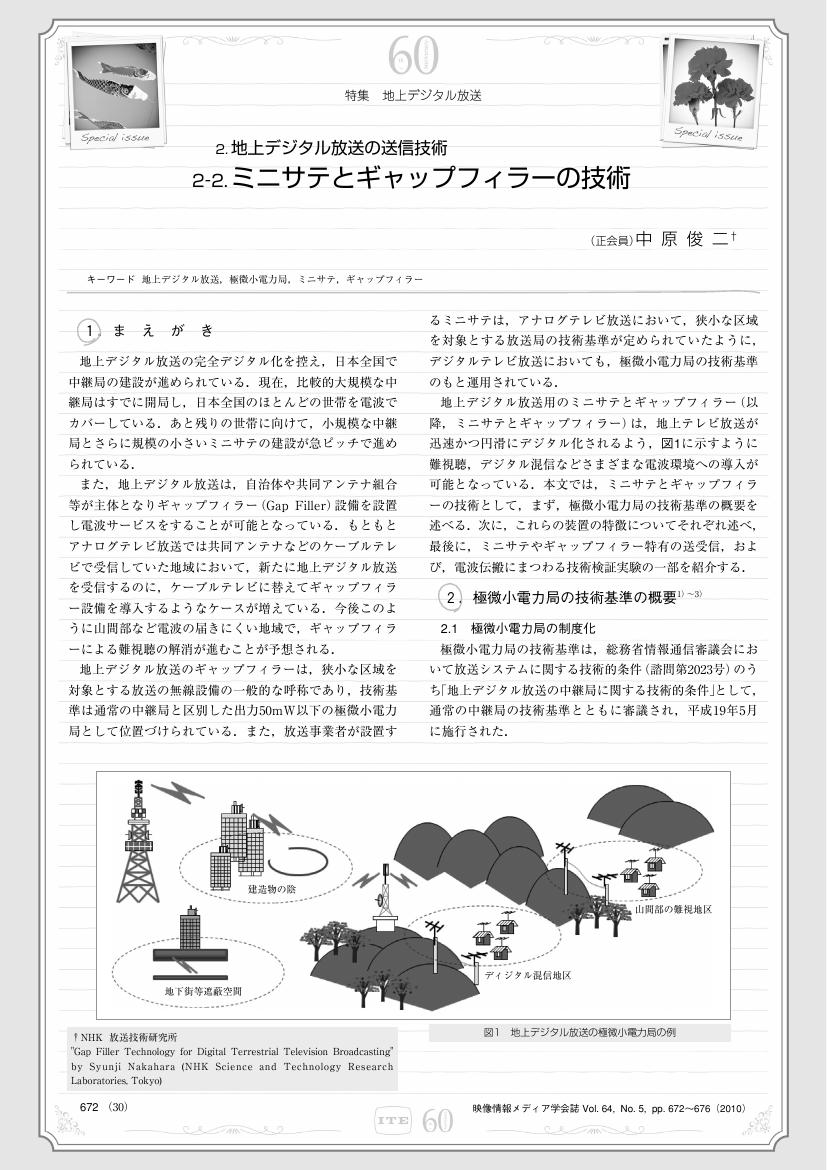

1 0 0 0 OA 2-2 ミニサテとギャップフィラーの技術

- 著者

- 中原 俊二

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.5, pp.672-676, 2010-05-01 (Released:2012-03-28)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- 柳田 良造

- 出版者

- Architectural Institute of Japan

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.673, pp.553-562, 2012

- 被引用文献数

- 1

The Modern age of Japan that started from the Meiji Restoration has important meaning in the history of development of wilderness reclamation and the formation of farm villages. This study clarifies the spatial characteristics, the formation, and the transition of the development of farm villages based on document investigation and field surveys through comparative analysis of a typical case that developed in the Modern Age in Hokkaido, Tohoku and the North Kanto region. It was an especially big discovery to be able to confirm the method of development of the farm villages in the Modern Age in Hokkaido, Tohoku and the North Kanto region that had been thought to be have developed previously through a different route and that there are a lot of simultaneities and common planning principles.

- 著者

- 柳田 良造

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.673, pp.553-562, 2012

- 被引用文献数

- 1

The Modern age of Japan that started from the Meiji Restoration has important meaning in the history of development of wilderness reclamation and the formation of farm villages. This study clarifies the spatial characteristics, the formation, and the transition of the development of farm villages based on document investigation and field surveys through comparative analysis of a typical case that developed in the Modern Age in Hokkaido, Tohoku and the North Kanto region. It was an especially big discovery to be able to confirm the method of development of the farm villages in the Modern Age in Hokkaido, Tohoku and the North Kanto region that had been thought to be have developed previously through a different route and that there are a lot of simultaneities and common planning principles.