- 著者

- 名倉 昌巳 松本 伸示

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.234-245, 2021 (Released:2021-07-16)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1

Despite the accidental and purposeless nature of “biological evolution,” there is no end to the “Naturalistic Fallacy” borrowed for value judgment during social change. A previous study shows that elementary school students hold many misunderstandings concerning “biological evolution”; for example, several misconceptions such as “Lamarckism” and “teleology” (which are frequently applied even by university students). It has been pointed out that modern biology, which floats in a great sea of knowledge, should be integrated by “biological evolution.” Therefore, in this study, based on this “unified understanding of biology,” lower secondary school science was integrated from the viewpoints of “acquisition of scientific evolutionary concepts” and “elimination of misconceptions,” in order to examine the learning content and structure of biology education. By analyzing the data obtained from descriptions of the two tasks in the classes of two units (genetics and ecosystem) among lower secondary school students, it was suggested that a “unified understanding of biology” contributes to avoiding misuse of “evolution”. In conclusion, we proposed a curriculum that uses evolution as an overarching theme to integrate five units (classification, cells, genetics, evolution, and ecosystem) to create a new biology course.

3 0 0 0 OA 一般講演(1):ブルースピネルの着色原因とベトナムLucYen産のブルースピネル

- 著者

- 中島 彩乃 古屋 正貴

- 出版者

- 宝石学会(日本)

- 雑誌

- 宝石学会(日本)講演会要旨 平成23年度 宝石学会(日本)講演論文要旨

- 巻号頁・発行日

- pp.2, 2011 (Released:2012-03-01)

- 参考文献数

- 8

近年ベトナムなどから産出するブルースピネルに、以前のブルースピネルのような暗い青ではなく、変成岩起源のサファイアのように鮮やかな明るい青のものが見られるようになった。市場では、その色の濃いものはコバルトスピネルや、パステルカラーから薄いカラーチェンジスピネルの名称で販売されているようである。(ツーソン2011) 青い天然のスピネルは、1980年代に一部コバルト着色であるものが含まれることが発見され、それまでのコバルトは天然石の色原因とはならないという常識から外れるもので驚きを持って受け入れられた。(Fryer, 1982) これらいわゆるコバルトブルースピネルの着色原因とその色について調査を行った。 分光器を使う伝統的な宝石学としてGem Testingを見ると、ブルースピネルはコバルト着色のものと、鉄着色のものがあることが示され、その違いは基本的にコバルト着色のものはベルヌイの合成石の特徴であり、鉄着色は天然石の特徴として示され、鉄着色の天然石は459nmの強く大きな吸収バンドの他、555nm、592nm、632nmの3つの吸収を特徴とし、コバルト着色の合成石は540nm、580nm、635nmの3つの吸収バンドがあるとされている。また、分光光度計を用いた研究では先のものに加え、天然の鉄+コバルトで着色されたものの吸収ピークが示され、429.5nm、434nm、460nm、510nm、552nm、559nmが鉄による吸収、575nm、595nm、622nmがコバルトが影響したものとして示された。(Shigley, 1984) また黄色~赤色の3つの吸収については、鉄による555nm、590nm、635nmの吸収は、コバルトによる550nm、580nm、625nmと非常に似ているとした研究もあった。(Kitawaki, 2002)ブルースピネルの分光パターンにはこのような詳細な研究が行われてきた。 このようにこれまでも研究されてきた吸収のパターンを踏まえて、タンザニア、スリランカ、ベトナム、およびベルヌイ法合成のブルースピネル、44石の分光スペクトル、蛍光X線成分分析、およびLA-ICP-MSによる成分分析の着色元素の含有率と比較・調査し、分光スペクトルの特徴と着色原因の特徴との関係を調べた。

3 0 0 0 OA 音環境及び色環境の複合刺激が体感温度に及ぼす影響の評価

- 著者

- 有光 哲彦 岡崎 啓吾 戸井 武司

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.6, pp.267-275, 2015-06-01 (Released:2017-06-02)

- 被引用文献数

- 2

家電製品及び自動車などの省エネルギー化を背景に,夏場の空調環境では設定温度の上昇が望まれている。そのため,従来の室温設定による制御から発展した音環境や色環境,更には風環境を制御し,体感温度を考慮した室内環境の創造が求められている。本研究では,空調環境でのくつろぎ時を想定し,主観評価及び生体情報に基づく客観評価の観点から,体感温度に影響する音環境及び色環境の各条件を検討した。次に,それぞれの条件と体感温度との関係性から視聴覚モデルを構築した。更に,音環境及び色環境の複合刺激が体感温度に及ぼす影響を評価し,体感温度を効果的に変えられることを明らかにした。

3 0 0 0 OA Ibudilast Reduces IL-6 Levels and Ameliorates Symptoms in Lipopolysaccharide-Induced Sepsis Mice

- 著者

- Naoko Kadota Akari Yoshida Atsushi Sawamoto Satoshi Okuyama Mitsunari Nakajima

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.8, pp.1180-1184, 2022-08-01 (Released:2022-08-01)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1

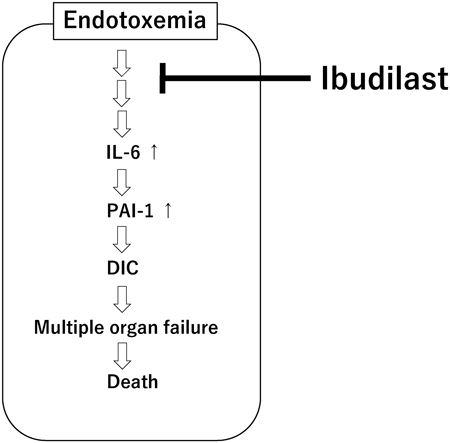

In Japan, ibudilast (IBD) is a therapeutic agent used to treat asthma, allergic conjunctivitis, and dizziness caused by cerebrovascular disease. Previously, we have reported that IBD could reduce the secretion of proinflammatory cytokines, including interleukin (IL)-6 and tumor necrosis factor (TNF)-α, in lipopolysaccharide (LPS)-treated RAW264.7 monocyte-linage cells in vitro. In the present study, we examined the anti-inflammatory effects of IBD in vivo. As IL-6 is a biomarker for sepsis and has been suggested to exacerbate symptoms, we determined whether IBD reduces IL-6 levels in vivo and improves sepsis symptoms in animal models. We observed that IBD treatment reduced IL-6 levels in the lungs of LPS-treated mice and improved LPS-induced hypothermia, one of the symptoms of sepsis. In addition, IBD reduced IL-6 and attenuated plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) and alanine aminotransferase (ALT) levels in the serum of LPS-treated mice. Elevated PAI-1 levels exacerbate sepsis-induced disseminated intravascular coagulation (DIC), and ALT is a biomarker for liver dysfunction. IBD improved the survival of mice administered a lethal dose of LPS. IBD administration ameliorated kidney pathology of model mice. Overall, these results suggest that IBD exerts anti-inflammatory functions in vivo and could be a drug candidate for treating endotoxemia, including sepsis.

3 0 0 0 OA EBMの科学哲学的考察

- 著者

- 伊藤 幸郎

- 出版者

- 日本医学哲学・倫理学会

- 雑誌

- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.95-108, 2002-11-10 (Released:2018-02-01)

EBM (Evidence-based Medicine) has been prevailed in the medical world since the last decade of the 20th century. It was originally called Clinical Epidemiology. The advocates of EBM declared that it brought about a paradigm shift into clinical medicine. As compared to biomedicine, which gives pathophysiological explanations of clinical phenomena, the methodology of EBM is phenomenological and probabilistic, while that of biomedicine is ontological and deterministic. However, these two are inseparable sides of scientific medicine. EBM has several advantages. Because it is a kind of inductive inference, the results obtained by using EBM can be shown as clear evidence to everyone. In policy making EBM contributes to establishing the standards of healthcare. Through EBM we can see that all the laws of medicine are only probabilistic and medical judgments are always falliable. Science is neutral in regard to the system of human values. Therefore, EBM is a new tool which we can employ to develop our good values.

3 0 0 0 OA データ分析で常用される4種類の平均の使い分け : 算術平均・幾何平均・調和平均・平方平均

- 著者

- 張 興和

- 出版者

- 旭川大学経済学部

- 雑誌

- 旭川大学経済学部紀要 = The journal of Faculty of Economics Asahikawa University (ISSN:18841481)

- 巻号頁・発行日

- no.78, pp.43-59, 2019-03-31

著者の数学教育の経験と2011年に約6,000人の大学生を対象に行われた「大学生数学基本調査」の結果から、平均値を十分に理解していない大学生や社会人が多数存在していることが明らかになった。本稿では、データ分析においてよく利用される算術平均、幾何平均、調和平均、平方平均という4種類の平均値を取り上げ、事例を通じて、各種の平均値の必要性、使い分け、計算方法を示した。4種類の平均値の幾何学的解釈により、4種類の平均値間の大小関係が明確になった。また、平均値の一般的定義や一般化平均の数式により、共通性と特性が明らかになった。目的に応じて適切に利用されることを望んでいる。

3 0 0 0 OA 近代の階層システムとその変容

- 著者

- 盛山 和夫

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.143-163, 1999-09-30 (Released:2009-10-19)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 2 1

今日の階級・階層研究で「階級の死」が最大の理論的争点になっている。これは冷戦の終結を契機にしている。そもそものはじめから, 近代の「階級」は歴史的政治的な「主体」として想念されてきた。しかし, 階級がもしも「市場において出会う異なる種類の経済主体」として概念化されるならば, 彼らの経済的利害は本来的には対立的ではなく, 互酬的である。なぜなら, 市場において異なる人々は利益をめざしてのみ取引を行うからである。従来, 「階級対立」とみなされてきたものは, まず身分制に根ざしている。前近代の身分制社会は経済が政治に従属していた。近代社会は (漸進的に) 身分制を排除したが, 貧困が消滅したわけではない。貧困の継続こそが, 「階級闘争」とみえた諸運動の基盤であった。1970年代の終わりまでに先進産業社会は貧困を基本的に撲滅させ, したがって「階級」の存立基盤は基本的に失われた。しかし, 階層が消滅したわけではない。ただし, 基礎財の全般的普及のもとでそれは多元化し個人化している。それが, 後期近代社会の階層状況である。

3 0 0 0 OA 「口承の伝統」の分析可能性

- 著者

- 浦野 茂

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.60-76, 1998-06-30 (Released:2009-10-19)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

物語を語ることは何よりもまずひとつのおこないである。すなわち, 物語を語ることは, それによって多様な道徳的含意をともなった具体的なおこないを相互行為の場面のなかでなすことなのである。ゆえに, 現実の代理=表象という観点に結びついた問いとは独立にそしてそれに先行して, まずそれが相互行為の場面のなかでなしているおこないに即して, 物語は理解される必要がある。物語についての相互行為分析はこの点に照準をあてるものである。本稿は, この認識を出発点にして, 新潟県佐渡島の人々によって語り継がれてきた「トンチボ」についての物語を例としてとりあげ, それが社会的に共有された「口承の伝統」として実際の相互行為のなかで成し遂げられていくそのしかた, およびそれが相互行為の経過に対してはたらきかけてゆくそのしかた, これらを記述してゆく。この作業をとおして, 口承の伝統というものが私たちの生活のなかでしめている脈絡のひとつを具体的に示す。

3 0 0 0 OA 圖書寮日本書紀永冶二年頃點(本文篇)

- 著者

- 石塚 晴通

- 出版者

- 北海道大學文學部

- 雑誌

- 北海道大學文學部紀要 (ISSN:04376668)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.89-380, 1979-03-10

3 0 0 0 OA 伝統行事「京都五山送り火」の形態と祭祀組織に関する研究

- 著者

- 藤井 基弘 深町 加津枝 森本 幸裕 奥 敬一

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.5, pp.587-592, 2012 (Released:2013-08-09)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2 2

The traditional event, “Kyoto Gozan-Bonfire” is one of the annual fire festivals carried out at the Eastern, Northern and Western Mountain surrounding Kyoto city on August 16. It is in conjunction with the famous O-bon festival in Japan, a tradition of seeing the spirits of the dead off. Ritual organizing committees exist at Ginkakuji, Matsugasaki, Nishigamo, Kinugasa and Saga areas. This special tradition is no longer confined to these special areas, but has expanded to involve wider a resident of Kyoto and Japanese. Traditionally, Japanese red pines had been used as bonfire material and also as local resources for daily life or annual events, but the fuel revolution in 1955 caused abandonment of forestry management. As a result, red pines are scarce and only one of five organizing committees can barely manage to get them. There are other additional problems in continuing this tradition despite the people’s intentions to preserve. So, we studied to distinguish the morphology of each bonfire and features of the ritual organizing committees and what is necessary to make this event a success from three point of views: material, talented personnel and funding.

3 0 0 0 OA スポーツコーチングにおける変革型リーダーシップの有効性に関する研究の展望

- 著者

- 夏原 隆之 中山 雅雄 川北 準人 荒木 香織 市村 操一

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.379-396, 2022 (Released:2022-05-26)

- 参考文献数

- 72

The successful development of Transformational Leadership (TFL) theory has influenced research in organizational psychology since the 1980s. Research shows that TFL has been effective not only in the domain of business but also in the military, education, parenting, and public sectors. Sport psychology researchers became interested in TFL in the early 2000s. The TFL behaviors in sport include individualized consideration, inspirational motivation, intellectual stimulation, fostering teamwork, high performance expectation, and appropriate role modeling. The focus of the current review paper is to examine and organize research on TFL in the sport coaching literature. More specifically, the effects of coaches’ TFL behavior on the psychological and behavioral aspects of athletes are reviewed. The previous literature was organized into 7 themes: performance, training attitude, motivation, self-efficacy, cohesion, satisfaction, and psychological development. It is recommended that future research should examine the effect of TFL on desired psychological and behavioral outcomes of athletes and include it in sport coaching education.

3 0 0 0 藕糸織の基礎的研究-非破壊調査による藕糸織の再検討を中心に-

- 著者

- 富岡 優子 北澤 菜月 大橋 有佳

- 出版者

- 北九州市立自然史・歴史博物館

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2020-04-01

藕糸織(ぐうしおり)は蓮の繊維から作られた糸(藕糸)を使用した織物である。植物学者大賀一郎は寛文11(1971)年の黄檗宗開祖・隠元隆琦の賛を有す福聚寺(北九州市)の「藕糸織仏画」を日本最古の藕糸織と鑑定した。しかし本品が藕糸という科学的根拠は示されておらず、2018年に赤外分光分析装置と実体顕微鏡を用いた非破壊の分析を改めて行った。結果、当該作品は藕糸と絹糸を撚った糸が使用されている可能性がきわめて高いことが判明したが、当該事例のように科学的根拠を伴わない藕糸織が多々ある。本研究は藕糸織作品について非破壊による再調査を行い、藕糸織がいかなるものか、客観的に提示することを目的とする。

3 0 0 0 OA 新しい教科書の誕生

- 著者

- 坂間 利昭

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.3, 1980 (Released:2021-04-01)

3 0 0 0 OA アルベール・カミュの『異邦人』における偽りの告白

- 著者

- 東浦 弘樹 Hiroki Toura

- 雑誌

- 年報・フランス研究 (ISSN:09109757)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.50-65, 1984-12-25

3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1942年04月18日, 1942-04-18