3 0 0 0 OA パーティクルフィルタとその実装法

- 著者

- 加藤丈和

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.1(2007-CVIM-157), pp.161-168, 2007-01-12

本稿では,非線形,非ガウス型の時系列フィルタリング法である,パーティクルフィルタについて,特にIsardらのCondensation法に代表されるコンピュータビジョンにおける対象追跡への応用に焦点を当て,理論と実装法を概説する.時系列フィルタリングに関する基本的な考えからから,カルマンフィルタなどの線形,ガウス型のフィルタリング手法,パーティクルフィルタによる非線形,非ガウス型への拡張について説明し,具体的な実装例を紹介する.

3 0 0 0 わが国における自然毒による食中毒事例の傾向(平成元年~22年)

- 著者

- 登田 美桜 畝山 智香子 豊福 肇 森川 馨

- 出版者

- [日本食品衛生学会]

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.105-120, 2012

- 被引用文献数

- 49

自然毒による食中毒発生リスクを効率的に低減させるためには,過去の発生状況およびリスク因子等に基づく重点的なリスク管理が必要である.本研究では,厚生労働省監修の全国食中毒事件録(平成元年~22年版)の自然毒食中毒事例を基に,わが国における中毒発生の傾向を検討した.平成元年以降の22年間を通じて自然毒食中毒の発生件数に経年的な減少傾向は見られず,発生を低減するために予防のための継続的な取り組みが必要であると考えられた.動物性および植物性いずれの自然毒においても主な原因施設は「家庭」であり,食中毒の発生状況および予防策,対応等について消費者向けの広い啓蒙・広報が重要である.また,食品の国際的な流通拡大や地球温暖化による海水温の上昇に伴い,これまで国内で食中毒が発生していない自然毒への対策も重要である.

- 著者

- 山本 勝美

- 出版者

- 現代書館

- 雑誌

- 福祉労働 (ISSN:03874044)

- 巻号頁・発行日

- no.136, pp.89-91, 2012

3 0 0 0 IR アンソニー・ギデンズの行為理論・社会システム理論(四) : 政治の概念をめぐって

- 著者

- 岡田 宏太郎

- 出版者

- 名古屋大学

- 雑誌

- 名古屋大學法政論集 (ISSN:04395905)

- 巻号頁・発行日

- vol.183, pp.343-385, 2000-06-30

3 0 0 0 OA 遺体が血を流して殺害者を告発した話(奥田俊介先生、高木道信先生、高橋正先生退職記念号)

- 著者

- 花田 文男

- 出版者

- 千葉商科大学

- 雑誌

- 千葉商大紀要 (ISSN:03854566)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.17-38, 2004-12-31

殺害者がいると死体は血を流す,血を流して殺害者を告発することは中世人にとってはあり得べきことであった。古くから受け継がれた伝承,信仰であると同時に事実の認識であった。中世の歴史家はたびたびその事実を報告している。おそらく死者にも意思が存在するという信仰の名残りであろう。とりわけ非業の死をとげた者ほど強い意思,うらみが残った。このモチーフを文芸作品の中ではじめて用いたのは12世紀後半のクレチアン・ド・トロワである。『イヴァン(獅子の騎士)』では,イヴァンは致命傷を負わせた騎士を追ってかえって城の中に閉じこめられる。魔法の指輪によって姿の見えなくなったイヴァンの前を騎士の遺体が通ると,遺体から血が噴き出す。遺体から血が流れているのに,犯人が見当らないことに周囲の者は不思議に思う。作者がどこからこの想を得たかは不明にしても,殺害者が自ら殺した者の葬列の場に居合わせざるをえないという状況がこのモチーフを用いさせた動機となったのではなかろうか。彼の追随者たちは好んでこの主題を取り上げるが,師ほどの成功を収めることはなかったようだ。

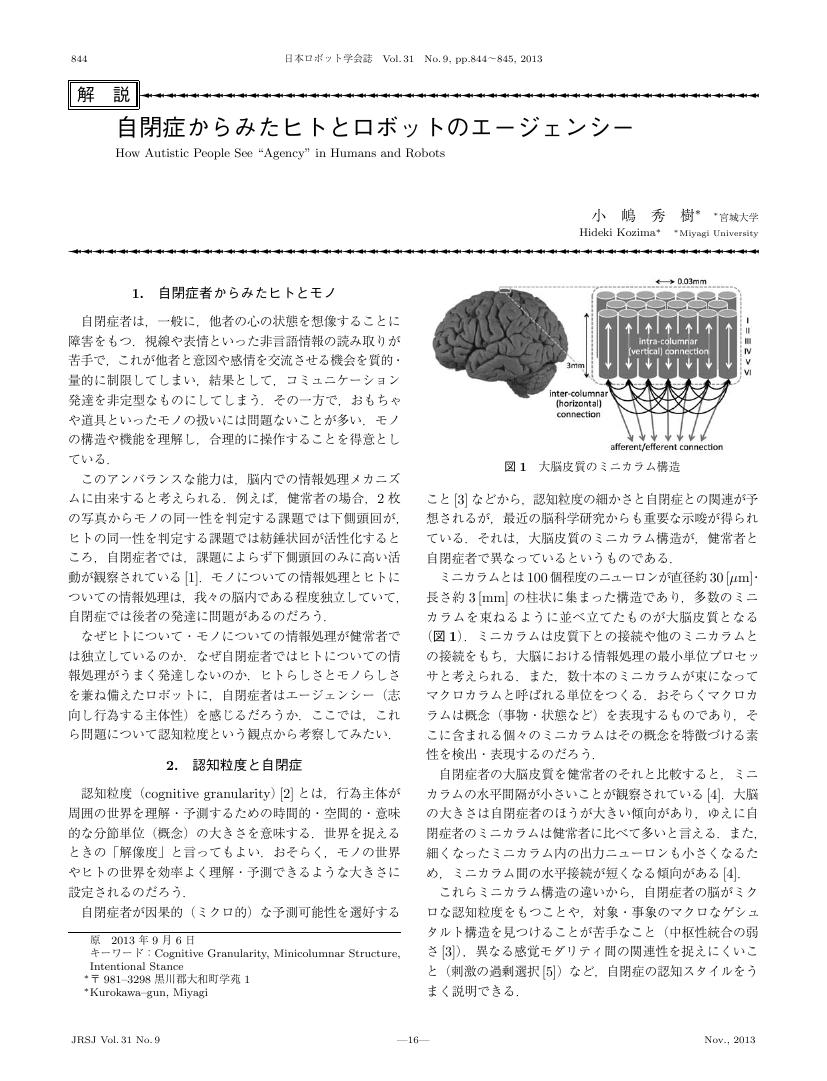

3 0 0 0 OA 自閉症からみたヒトとロボットのエージェンシー

- 著者

- 小嶋 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.9, pp.844-845, 2013 (Released:2013-12-15)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- Yukio Yanagisawa

- 出版者

- 産業技術総合研究所地質調査総合センター

- 雑誌

- 地質調査所月報

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.5, 1990

3 0 0 0 IR 市区町村地域福祉活動計画の全国動向と課題

- 著者

- 萩沢 友一

- 出版者

- 金沢大学大学院人間社会環境研究科= Graduate School of Human and Socio-Enviromental Studies Kanazawa University

- 雑誌

- 人間社会環境研究 (ISSN:18815545)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.125-136, 2013-09

3 0 0 0 OA C. S. パースの記号分類に基づく設計プロセスの分析

- 著者

- 山口 純 門内 輝行

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.664, pp.1111-1120, 2011-06-30 (Released:2011-11-16)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

This paper aims to construct a theoretical framework to explore a creative design process, which might be described as a “reflective conversation with situation” in D. A. Schön's term. For this purpose, 1) we introduce C. S. Peirce's semiotics into the study on design process, 2) examine how we apply it to design processes, 3) obtain the cases of design processes through a design experiment, and 4) analyze those cases using Peirce's semiotic model. Thereby, we propose that the design process as a “conversation with situation” can be understood as circulative chains of signs on Peirce's sign division.

3 0 0 0 OA ミドリムシに対する強磁場の影響

- 著者

- 谷本 能文 泉 俊輔 古田 耕一 鈴木 友恵 藤原 好恒 平田 敏文 山田 外史 伊藤 喜久男

- 出版者

- 社団法人 環境科学会

- 雑誌

- 環境科学会誌 (ISSN:09150048)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.61-67, 2000-02-29 (Released:2011-03-01)

- 参考文献数

- 19

ミドリムシに対する強磁場の影響について研究した。生きているミドリムシは,水平方向の勾配強磁場(380T2m-1)中では,高磁場方向に移動する(正の走磁性)。一方,EDTAで殺したミドリムシは,低磁場側に集まった。8Tの均一磁場では走磁性は見られなかった。強磁場中のミドリムシの顕微鏡観察の結果,ミドリムシは磁場とほぼ垂直方向に配向して泳ぎ,また殺したミドリムシも磁場配向していた。ミドリムシの正の走磁性は,ミドリムシの磁場配向とミドリムシにかかる不均一な磁気力の2つを考慮することにより説明された。

- 著者

- 宮本 浩紀

- 出版者

- 早稲田大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院教育学研究科紀要 : 別冊 (ISSN:13402218)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.47-56, 2012-09-30

3 0 0 0 OA ヘ ーゲル論理学存在論における三つの無限性

- 著者

- 真田 美沙

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.68, pp.139-153, 2017-04-01 (Released:2017-06-14)

- 参考文献数

- 4

Diese Abhandlung zielt darauf ab, die Rolle der Unendlichkeit in Hegels Seinslehre, also in Bezug auf Qualität, Quantität und Maß in der Wissenschaft der Logik, zu erklären. Weil der Unendlichkeitsbegriff eine wichtige Stelle in Hegels Philosophie einnimmt, wurde er einerseits im Abschnitt über die Qualität bisher oft diskutiert. Andererseits wurde der Begriff des mathematischen Unendlichen in der Forschung auch schon teilweise behandelt. Der Zusammenhang zwischen beiden und die Unendlichkeit im Abschnitt über das Maß sind aber immer noch nicht genügend erklärt. Um diese zu klären, müssen der Verlauf der Veränderung der Seinslehre in Hegels Logik und der Zusammenhang zwischen dem Maß und dem Unendlichkeitsbegriff aufgezeigt werden. Diese Abhandlung betrachtet deshalb anfangs die Unendlichkeit in den Abschnitten zu Qualität und Quantität, zeigt dann das Zustandekommen der fundamentalen Konstruktion der Seinslehre (Qualität, Quantität und Maß) und betrachtet abschließend die Gemeinsamkeit und den Unterschied zwischen dem Maß und der Unendlichkeit.Erstens ist die Beziehung zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen im Abschnitt der Qualität absolut und abstrakt. Dagegen sind beide im Abschnitt über die Quantität wirklich und gesetzt. Sowohl im Abschnitt über die Qualität als auch im Abschnitt über die Quantität gibt es das schlechte Unendliche und das wahre Unendliche. Das mathematische Unendliche gilt als höher als das metaphysische Unendliche. Zweitens ist die Unendlichkeit im Hinblick auf das Zustandekommen der fundamentalen Konstruktion der Seinslehre bis 1809 dasjenige, das Qualität und Quantität aufhebt. Nach 1810 werden aber die Qualität und die Quantität durch das Maß aufgehoben. Drittens sind das Maß und die Unendlichkeit nicht unbedingt beziehungslos, wenn man die Bedeutung des Maßes in einem Gedicht Hölderlins und im Fall der Erhabenheit bei Kant betrachtet. Das Unendliche im Zusammenhang mit diesem Maß wird in der Seinslehre Hegels als das schlechte Unendliche aufgefasst. Das hegelsche Maß ist eine Grundlage, welche die Auseinandersetzung der Wahlverwandtschaft vorbereitet, die durch zwei Momente, Qualität und Quantität,zustande kommt. Außerdem lässt sich der Einfluss von der Philosophie Schellings, in Anbetracht von Schellings Versuch der Rekonstruktion der Kategorien,im Inhalt des Abschnittes über das Maß erkennen. Im Übergang vom Sein zum Wesen erreicht die absolute Indifferenz zwar die Setzung; dieser Übergang lässt sich jedoch nicht mehr direkt durch die Unendlichkeit erklären.

3 0 0 0 OA 高齢者福祉実践における目的に関する一考察 : 社会老年学の知見を用いた明確化

- 著者

- 家高 将明

- 出版者

- 関西福祉科学大学

- 雑誌

- 関西福祉科学大学紀要 (ISSN:13438816)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.93-104, 2010-11-05

- 著者

- 一瀬 貴子

- 出版者

- 関西福祉大学社会福祉学部研究会

- 雑誌

- 関西福祉大学社会福祉学部研究紀要 (ISSN:1883566X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.19-28, 2013-03

本稿における第一の目的は,地域包括支援センターに配置された社会福祉士の「高齢者虐待対応専門職としての専門職性自己評価」指標の構成要素を検討すること,第二の目的は,その専門職性がどの程度社会福祉士の職務の特徴を表していると認知しているのか(アイデアルイメージ)と,それらを実際に虐待発生事例の支援過程でどの程度意識して仕事にあたっているか(実践的意識)の差異を明らかにすることである.調査方法は,倫理的配慮を行った上で全国の地域包括支援センター1520 箇所に配属されている社会福祉士1520 名を対象とし,自記式質問紙を作成し,郵送調査を行った.有効回答は531 名であった.因子分析の結果,『1,被虐待高齢者や養護者や家族とのインテーク・アセスメント面接に関する技術因子(9項目)』,『2,高齢者虐待発生事例を支援する際の価値因子(8項目)』,『3. 高齢者虐待の発生時・通報時における対応方法に関する知識因子(7項目)』,『4,高齢者虐待対応専門職としてのオートノミー因子(3項目)』,『5,高齢者虐待発生事例に対する情報整理に関する技術因子(3項目)』,『6,高齢者虐待対応に関する技術向上のための自己研鑽因子(2項目)』が抽出された.また,アイデアルイメージと実践的意識との平均値についてt 検定で比較したところ,「高齢者虐待発生事例に対する情報整理に関する技術」を習得することや「スーパービジョンやコンサルテーションの機会を持つ」ことに関しては,アイデアルイメージと実践的意識との平均値の差異が大きいことが分かった.高齢者虐待対応現任者標準研修を受けることにより,「虐待対応ソーシャルワークモデル」に関する知識や技術を習得することが今後必要であると考える.

- 著者

- Sachiko Furukawa Kazunari Oobu Masafumi Moriyama Shintaro Kawano Saori Sako Jun-Nosuke Hayashida Ryota Matsubara Ken-Ichi Ogata Tamotsu Kiyoshima Seiji Nakamura

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.8946-17, (Released:2017-12-08)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 22

Long-term methotrexate (MTX) treatment can cause MTX-related lymphoproliferative disorder (MTX-LPD). We experienced a case of MTX-LPD that was associated with severe osteonecrosis of the jaw mimicking medication-related osteonecrosis of the jaw. The patient was an 81-year-old woman with rheumatoid arthritis (RA) who was treated with MTX and bisphosphonate. After 7 years, she was referred to our department for the assessment of giant ulcer and exposure of the alveolar bone of the left maxilla. Histopathological and immunological analyses confirmed a diagnosis of MTX-LPD. At seven months after the cessation of MTX treatment, the ulcerative and necrotic lesions had markedly decreased in size. A 1-year follow-up examination showed no evidence of recurrence and good RA control.

3 0 0 0 OA 吹奏楽の甲子園 -「普門館」をめぐる物語としての音楽-

- 著者

- 田口 裕介

- 出版者

- 早稲田大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院教育学研究科紀要 : 別冊 (ISSN:13402218)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.279-289, 2012-03-30

3 0 0 0 OA セレン酸還元細菌による金属酸化物の還元作用とその応用

- 著者

- 山下 光雄 清 和成 惣田 訓 池 道彦

- 出版者

- 一般社団法人日本地球化学会

- 雑誌

- 日本地球化学会年会要旨集 2010年度日本地球化学会第57回年会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.33, 2010 (Released:2010-08-30)

セレンは、一般的には-2、0、+4及び+6の原子価(酸化数)を持つ形態をとる非金属元素である。元素態セレン(0)は水に不溶性であり、酸化や還元作用が受けにくく、安定な形態である。セレン化物(-2)は、水素化物、有機物、金属との化合物として存在する。一方、急性及び慢性毒性を持つ酸化物であるセレン酸(+6)および亜セレン酸(+4)は、安定な水溶性イオンとして存在する。セレンの工業的利用は、化学薬品から冶金用途に至るまで多岐に渡っている。人的活動がセレン循環に大影響を及ぼすことから、高濃度セレン汚染を防止するために、排水基準が0.1ppmに定められている。発表達はこれまでセレン酸(+6)を特異的に元素態セレン(0)に還元する異なる2種類のセレン酸還元細菌を分離、機能解析してきた。セレン酸(+6)を排水中から直接除去することは現時点でも容易ではないことから、上記の微生物の還元作用を利用すれば、比較的容易にセレン酸(+6)から元素態セレン(0)に還元し、物理化学的処理を必要としない経済性の高い、除去回収プロセスに応用できるのではないかと考えられる。このような金属代謝に関与する微生物機能を探索・駆使して利用するテクノロジーは、今世紀の元素戦略の重要な役割を担うと考えている。

3 0 0 0 IR 初代日銀総裁・吉原重俊の思想形成と政策展開

- 著者

- 小川原 正道

- 出版者

- 慶應義塾大学法学研究会

- 雑誌

- 法學研究 : 法律・政治・社会 (ISSN:03890538)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.9, pp.1-26, 2014-09

論説一、 はしがき二、 留学の経緯三、 イエール大学時代四、 外交官・大蔵官僚として五、 日銀総裁として六、 むすび

- 著者

- 野田 恵子

- 出版者

- 青木書店

- 雑誌

- 歴史学研究 = The journal of historical studies (ISSN:03869237)

- 巻号頁・発行日

- no.924, pp.98-107, 2014-10