3 0 0 0 連星中性子星の合体率と重力波天文学(最近のトピックス)

- 著者

- 中村 卓史

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, 2004

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

<p></p>

3 0 0 0 OA LCX(漏えい同軸ケーブル)を用いた無線LANシステム

- 著者

- 塚本 悟司 侯 亜飛 鈴木 文生 丹羽 敦彦

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.86-91, 2016-09-01 (Released:2016-09-01)

- 参考文献数

- 5

3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1927年04月06日, 1927-04-06

3 0 0 0 OA 憲法9条の成立経緯

- 著者

- 西 修 ニシ オサム Nishi Osamu

- 出版者

- 駒澤大学

- 雑誌

- 駒澤大學法學部研究紀要 (ISSN:03899896)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.168[1]-57[112], 2004-03

- 著者

- 富田 昌平 小坂 圭子 古賀 美幸 清水 聡子

- 出版者

- 一般社団法人日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.124-135, 2003-08-15

本研究では,Harris, Brown, Marriott, Whittall, & Harmer (1991)の空箱課題を用いて,幼児の想像の現実性判断における状況の迫真性,実在性認識,感情喚起の影響について検討した。2つの実験において,実験者は被験児に2つの空箱を見せ,どちらか一方の箱の中に怪物を想像するように要求した。その際,実験者は披験児に怪物の絵を見せ,その実在性の判断を尋ねた。想像した内容についての言語的判断と実際的行動を求めた後,実験者は被験児を部屋に一人で残し,その間の行動を隠しカメラで記録した。最後に,実験者は被験児に想像した内容についての言語的判断と感情報告を求めた。状況の迫真性の影響は,実験者が事前に怪物のお話を問かせる例話条件,実験者が魔女の扮装をしている扮装条件,それらの操作を行わない統制条件との比較によって検討した。実在性認識と感情喚起は,それらの質問に対する回答と他の測度での反応との関連から検討した。以上の結果,(1)状況の迫真性の影響は場面限定的であること,(2)実在性認識の影響は言語的判断における信念の揺らぎに見られること, (3)感情喚起の影響は部屋に一人で残されたときの自発的な行動において見られることが示された。

3 0 0 0 父親になる意識の形成過程

- 著者

- 小野寺 敦子 青木 紀久代 小山 真弓

- 出版者

- 一般社団法人日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.121-130, 1998-07-30

- 被引用文献数

- 15

はじめて父親になる男性がどのような心理的過程を経て父親になっていくのか, そして親になる以前からいだいていた「親になる意識」は, 実際, 父親になってからのわが子に対する養育態度とどのように関連しているのかを中心に検討を行った。まず, 父親になる夫に特徴的だったのは, 一家を支えて行くのは自分であるという責任感と自分はよい父親になれるという自信の強さであった。そして父親になる意識として「制約感」「人間的成長・分身感」「生まれてくる子どもの心配・不安」「父親になる実感・心の準備」「父親になる喜び」「父親になる自信」の6因子が明らかになった。親和性と自律性が共に高い男性は, 親になる意識のこれらの側面の内, 「父親になる実感・心の準備」「父親になる自信」が高いが「制約感」が低く, 父親になることに肯定的な傾向がみられた。また, これらの「親になる意識」が実際に父親になってからの養育態度にどのように関違しているかを検討した。その結果, 「制約感」が高かった男性は, 親になってから子どもと一緒に遊ぶのが苦手である, 子どもの気持ちをうまく理解できないと感じており, 父親としての自信も低い傾向がみられた。さらにこれらの男性は, 自分の感情の変化や自己に対する関心が高い傾向が明らかになった。

- 著者

- with introductioon and notes by C. Eckford Luard assisted by H. Hosten

- 出版者

- Kraus Reprint

- 巻号頁・発行日

- 1967

3 0 0 0 OA 世界お伽噺

- 著者

- 寺谷大波 (友吉) 編

- 出版者

- 傅文館

- 巻号頁・発行日

- vol.第九編, 1909

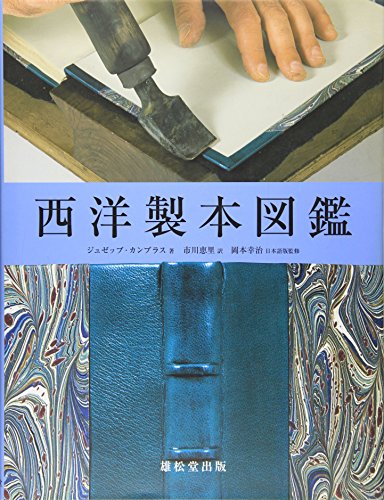

3 0 0 0 西洋製本図鑑

- 著者

- ジュゼップ・カンブラス著 市川恵里訳

- 出版者

- 雄松堂出版

- 巻号頁・発行日

- 2008

3 0 0 0 漫画は正しさを求めません

3 0 0 0 OA 噴煙柱の風による曲がりを考慮した降下テフラシミュレーションコードの開発

- 著者

- 萬年 一剛

- 出版者

- 日本地球惑星科学連合

- 雑誌

- JpGU-AGU Joint Meeting 2017

- 巻号頁・発行日

- 2017-03-10

現行の降下火山灰のシミュレーションコードは、いずれも火口から垂直に上昇する噴煙柱を仮定している。この仮定はシンプルではあるが、実際の噴煙柱は風の影響を受けて曲がり、その効果は弱い噴煙ほど大きい。このため、どちらかと言えば弱い噴煙を対象としている現行の移流拡散モデルでは、強い風の環境下で発生した噴火における降下火山灰の分布を再現できない。広く利用されている移流拡散モデルに基づく降下テフラシミュレーションコードTephra2もその例外ではない。 最近、風による噴煙柱の曲がり方の定式化が試みられてきている。今回、Woodhouse et al. (2013)に基づき、風の影響を取り入れた改造版Tephra2(仮称Windy Tephra; wt)を開発したので報告する。 Woodhouse et al. (2013)では、風がある環境下で、噴煙中心の座標、噴煙の径、上昇速度、温度などを計算できる。一方、Tephra2では粒度別、噴煙高度別に、地表における分布中心の座標が計算される。wtはWoodhouse et al. (2013)による各高度の噴出中心の座標に、オリジナルのTephra2で計算される落下開始地点を原点とした分布中心の座標を足して、地表における分布中心の座標を求めた。また、Tephra2では地表における粒子の拡がりは、噴煙径と落下中の拡散の和として表現されるが、wtではこの噴煙径をWoodhouse et al. (2013)のものにした。 発表では新燃岳2011年噴火を例に、実際の堆積物分布とwtにより計算された堆積物分布の比較検討を行う。

3 0 0 0 OA 伝統的モンゴル語辞書資料集

- 著者

- 栗林 均

- 出版者

- 東北大学東北アジア研究センター

- 雑誌

- 東北アジア研究センター報告

- 巻号頁・発行日

- no.20, 2015-12-28

- 著者

- 北垣 智基

- 出版者

- 佛教大学

- 雑誌

- 福祉教育開発センター紀要 (ISSN:13496646)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.35-55, 2014-03-31

本稿の目的は、介護現場における人材育成・定着に向けた取り組みの実態と課題、ならびに関連する政策・制度上の課題について考察を行うことにある。本稿では調査データとして、平成24 年に京都府で実施された「福祉・介護事業所の経営実態と労働環境調査」の結果の一部を用いて考察を行い、以下の点を指摘している。第一に、多くの介護現場では人材育成・定着に向けた取り組みが意識的に行われており、一定の課題を含みつつも、その有効性が労働者に認識されている点である。第二に、介護現場では取り組みを進めるなかで直面している問題があり、そこに介護報酬の水準や人員配置基準といった政策・制度上の問題が関連している、という点である。今後も介護人材対策が必要視されるなかで、現場における取り組みの継続・発展と合わせて、本稿で指摘する政策・制度上の問題が見直されていく必要がある。

3 0 0 0 OA B-15 沖縄県における自然放射線を利用した学習教材の開発

- 著者

- 松田,翔

- 出版者

- 日本理科教育学会九州支部

- 雑誌

- 日本理科教育学会九州支部大会発表論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.41, 2014-05-24

3 0 0 0 OA ランゲルハンス細胞とHIV

- 著者

- 川村 龍吉

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.70-75, 2011 (Released:2011-05-31)

- 参考文献数

- 30

世界における新規ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染の約8割は異性間の性的接触による.粘膜・皮膚表皮内ランゲルハンス細胞(LC)は,HIV感染初期においてHIVに対する初期免疫応答の誘導に重要な役割を担っている.さらに,LCに発現されるLangerinに捕獲されたHIVは不活化を受けることが最近明らかとなり,LCはHIVの侵入を防ぐバリアーとしても機能する.一方,Langerinによる不活化を免れたHIVは,CD4/CCR5を介してLCに感染し,これを足がかりとして生体内に侵入する(LCのPrimary gate keeper model).このように,LCはHIV感染初期に宿主にとって功罪様々な役割を担う.近年,世界的なHIVの流行を阻止するために,コンドーム以外の方法で性行為HIV感染を予防する外用マイクロビサイドの開発が試みられている.また,HIV以外の性感染症(STD)保有者のHIV感染リスクが数倍~数十倍高くなることから,STD治療も予防戦略の主軸となっている.最近,これらのHIV感染予防戦略がLCを介したHIVの生体内侵入に密接に関与していることが明らかとなりつつある.

3 0 0 0 OA 航空母艦計畫の將來

- 著者

- A.K.

- 出版者

- 公益社団法人日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 造船協会雑纂 (ISSN:03861597)

- 巻号頁・発行日

- no.107, pp.25-27, 1931-02

3 0 0 0 IR 歌謡曲の歌詞に見る旅 : 昭和の歌謡史・私論

- 著者

- 久保 正敏

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国立民族学博物館研究報告 (ISSN:0385180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.4, pp.943-986, 1991-03-28

- 被引用文献数

- 2

This paper traces the history of Japanese popular songs fromthe viewpoint of "Travel". The historical span of the discussionis confined to the Showa era, for the following two reasons:1) The modern system of producing popular songs wasestablished at the very beginning of the Showa era;2) The distinct contrast between urban areas and the provinces,together with the social unrest in those days, motivated thetraveling and drifting of the people, and consequently broughtthe travel songs or sight-seeing songs into fashion.In this paper, travels sung in popular songs are categorizedinto three types: outward travel, homeward travel, andwandering travel. Outward travel is motivated by a yearningfor some place and can thus be viewed as future-oriented travel.Homeward travel is motivated mainly by homesickness or somememory of the past. Wandering travel is accompanied byhomesickness in many cases. The popular songs of the Showaera are reviewed according to these three types of travel.In sections 1 and 2, the themes of travel in popular songs aresummarized, and then songs whose words contain place namesor descriptions of local scenery are analyzed. It is pointed outthat changes in the ratio of the number of such songs to thenumber of all popular songs are very similar to change inpopulation drift.In sections 3, 4 and 5, popular songs are reviewed andanalyzed in regard to outward travel, homeward travel, andwandering travel respectively. The evident correlation betweenthe words in these songs and the social environment is shown.Section 6 deals with a few songs relating to spiritual travels.In section 7, changes in travel songs are reviewed froma unique analytical viewpoint. Assuming that the story of thewords of a popular song is scenarized, each song can becategorized as either a close-up type or a long-shot type interms of camera angle, according to the words depicting scenesand manners and the personal pronouns contained in the wordsof the song. Based on this idea, several genres of travel songs areparameterized and mapped on a two-dimensional space, correspondingto the camera angle of the story of the song. Theresult of the mapping shows that travel songs became more andmore of the close-up type with the passing of time, which seemsto parallel the increasing tendency of Japanese society towardprivate-life-oriented conservatism.

3 0 0 0 OA テフラ層序による霧島火山,新燃岳の噴火活動史

- 著者

- 田島 靖久 林 信太郎 安田 敦 伊藤 英之

- 出版者

- 日本第四紀学会

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.151-171, 2013-08-01 (Released:2013-09-28)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 7

霧島火山の新燃岳では2011年に軽石を伴う噴火を起こした.新燃岳は,最近1万年間内に3回の軽石噴火をしているが,2011年噴火はこれらより短い間隔をもって噴火した.また,新燃岳の火口壁には複数の溶岩の露出が知られていたが,その噴出年代は解明されていない.そこで,新燃岳の長期的活動史を理解するために野外調査・年代測定・全岩化学分析を行い,テフラと溶岩の関係を考察した.その結果,既知のテフラ以外に4.5,2.7,2.3 cal ka BPにテフラ噴出があったことが新たに判明した.また,溶岩はテフラとの関係より牛のすね火山灰以前,新燃岳-新湯テフラ以前,新燃岳-享保テフラ以前,およびそれ以降に分けられる.新燃岳は,少なくとも 5.6~4.5 ka, 2.7~2.3 ka, 18世紀以降の3回の活発にマグマを噴出する活動的な期間と静穏な期間を繰り返しており,現在は活動的な期間に位置づけられる.

3 0 0 0 E・H・エリクソンにおけるアイデンティティ概念の形成過程

- 著者

- 井上 眞理子

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.1-19,123, 1982

The concept of identity nowadays seems "unfashionable" in academic circles. But, for sociologists as well as psychologists, its meaning is yet ambiguous. The process in which the concept of identity has been formed by E.H. Erikson is explored in this paper in order to clarify what he means by "identity". Erikson's first concern was "How is the mutuality between ego and alter possible?" This question may be differently phrased as, "How can the self-expressions of ego and alter be compatible?"; or, "How is the adjustment between self-expression and self-control in an individual in society possible?"<br> This question has been the main subject of modern western social philosophers, for example, Hobbes, Locke, Roussau, Adam Smith and, though it may sound strange to call him a philosopher, Freud.<br> Erikson's concept of "mutuality" means functional mutuality, resembling the sociological concept of "complementarity of role-expectations".<br> But the next problem for Erikson was that an individual is divided among various roles. In other words, "inter-role conflict " which is experienced by that individual as "intra-role conflict" occurs. A clue to a solution was given by William James' concept of "personal identity in The Principles of Psychology (1890).<br> William James insisted that the personal identity is verified in "the stream of consciousness" But Erickson's "psycho-social identity" must in addition be verified in individual's actions. Thus the way in which an individual can achieve "role integration" becomes the main concern for Erikson at this stage. In this paper, we have decided to explore this concept of "role integration!' paying special consideration to the "adaptation" theory of H.Hartmann and its influence on Erickson's thought.