2 0 0 0 OA インド国における森林行政官の育成

- 著者

- 川島 裕

- 出版者

- 公益財団法人 国際緑化推進センター

- 雑誌

- 海外の森林と林業 (ISSN:18826261)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, pp.25, 2017-03-15 (Released:2021-06-12)

2 0 0 0 OA 昆虫脳性分化機構の進化を探る: 不完全変態昆虫を材料とした研究から見えてきたこと

- 著者

- 渡邊 崇之

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.130-138, 2020-07-31 (Released:2020-08-20)

- 参考文献数

- 31

求愛行動や交尾相手をめぐる闘争行動などの性特異的行動は,脳・神経系に存在する性的二型神経回路により制御される。昆虫では,モデル生物であるキイロショウジョウバエを材料とした分子遺伝学研究により,行動の性的二型性を規定する脳・神経回路の性差を生み出す分子・細胞基盤が詳細に明らかにされてきた。ショウジョウバエでは,性特異的なスプライシング因子であるtransformer 遺伝子の下流でfruitless 遺伝子やdoublesex 遺伝子などの転写因子遺伝子から性特異的な遺伝子産物が生じ,これらを発現する神経細胞が形態的・機能的な性的二型を獲得する。ではtransformer 遺伝子やfruitless 遺伝子,doublesex 遺伝子を中心とした脳・神経回路の性決定メカニズムは,昆虫の様々な系統で種を超えた共通のメカニズムなのであろうか?本総説では,ショウジョウバエにおける脳・神経回路の性決定メカニズムに関する研究を振り返りながら,近年報告された非ショウジョウバエ昆虫,特に原始的な不完全変態昆虫におけるfruitless 遺伝子・doublesex 遺伝子の研究を紹介し,昆虫脳・神経回路の性分化機構の進化について分子進化学的な視点から解説する。

- 著者

- 柴田 康太郎

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.173-184, 2015-06-30 (Released:2017-05-22)

In Japanese film history, the late 1930s was known as a period when interest in filmic "realism" rose. This study examines how this interest in filmic realism influenced musical accompaniment in narrative films in the late 1930s. It mainly focuses on two complementary aspects of filmic realism: one based on naturalist/ socialist realism in literature and the other based on a new conception of filmic representation that emphasized audiovisual realism. This study investigates the contrasting influences of these two aspects. One influence was the decrease in the use of non-diegetic music, a practice reported in contemporary texts that can be confirmed by existing realist films. The first half of the paper analyzes contemporary discourse on filmic realism and anti-musical accompaniment arguments and reveals that musical accompaniment was considered unsuitable for both the above-mentioned aspects of realism. This influence, however, was not restricted to the decrease in use of non-diegetic music. In fact musical accompaniment was not completely abandoned, and some contemporary Japanese film composers sought an effective way of using it in realist films. The latter half of this paper shows the efforts of Fukai Shiro, one such leading Japanese composer, in this regard.

2 0 0 0 OA 浜岡周辺地区での世論調査が語るもの 世代による原子力肯定比率の違い

- 著者

- 山本 隆三

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.6, pp.367-370, 2016 (Released:2020-02-19)

- 被引用文献数

- 1 1

静岡県に立地する中部電力浜岡原子力発電所の近隣4市において,原子力発電に係る様々な問題に関するアンケート調査を実施した。約7600の回答を得たが,調査結果を分析する過程で分かったことがある。その一つは,世代により原子力発電を肯定する比率が異なり,若い世代ほど原子力発電を支持する比率が高いことだ。さらに,アンケート回答者においては高齢者の比率が高く,回答に年齢によるバイアスが掛かることも明らかになった。年齢構成を日本の年代別構成比に合わせ,原子力発電所の安全審査合格後の再稼働に関する回答を再計算したところ,再稼働肯定の比率が否定の比率を上回っていることが分かった。また,アンケートからは,原子力発電への理解を深めるため行うべきことも見えてきた。まず,アンケートから見えてきたことを第一回目として報告したい。

2 0 0 0 OA 子ども(学習者)の学びと大人(教師)の学び

- 著者

- 深谷 達史

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.30-46, 2019-03-30 (Released:2019-09-09)

- 参考文献数

- 95

- 被引用文献数

- 2

本稿では,2017年から2018年に『教育心理学研究』に掲載された論文と,2018年9月に開催された日本教育心理学会第60回総会で発表された研究を中心に,近年の教授・学習・認知研究を概観した。レビューの一つの視点として「主体的・対話的で深い学び」に立脚し,子ども(学習者)の学びに関する知見を,主体的な学び,対話的な学び,深い学び,それぞれに関連する研究と,3つの学びを統合した授業デザインに関連する研究とに分け,整理した。また,新学習指導要領の理念を実際の教育として実現するためには,教師研究が重要となることから,大人(教師)の学びに関する知見をもう一つの視点として設定し,レビューを行った。その上で,(1)教師研究は重要であるにもかかわらず,本領域において数多くなされているとはいえず,教師の学びを明らかにするような更なる発展が望まれること,(2)実践への関心が高まっているにもかかわらず,実践カテゴリーの論文数は増えておらず,研究者が実践の機会を持つなど実践研究を行う基盤を構築する必要があることなど,今後の研究を進める上での課題と展望が示された。

2 0 0 0 OA 清家雪子『月に吠えらんねえ』を読むこと : 連載終了後の視点から

- 著者

- 竹村 葉月

- 出版者

- 富山大学人文学部日本文学ゼミ

- 雑誌

- 富大比較文学. 第二期

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.52-74, 2022-03-01

2 0 0 0 OA 廃棄物運搬用真空輸送システム廃止問題

- 著者

- 井上 尚之

- 出版者

- 神戸山手大学

- 雑誌

- 神戸山手大学紀要 (ISSN:13453556)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.1-16, 2018-12-20

日本の高度成長期からバブル期にかけて、全国各地のニュータウンで、「廃棄物運搬用真空輸送システム」によるごみ収集システムが導入された。このパッカー車を必要としない夢のゴミ収集システムがいま全国で廃止されようとしている。本論文は、富裕層が住むことで全国的に有名な兵庫県芦屋市の「廃棄物運搬用真空輸送システム」によるごみ収集システムを例にして、なぜこのシステムが廃止されようとし、その代替措置としてどのような対策が取られようとしているのかを明らかにし、日本のごみ問題を闡明する。

2 0 0 0 先天的と後天的な恐怖と食欲情動の統合処理メカニズムの解明

- 著者

- 小早川 令子

- 出版者

- 関西医科大学

- 雑誌

- 新学術領域研究(研究領域提案型)

- 巻号頁・発行日

- 2017-06-30

匂いに対する恐怖行動は先天的と後天的なメカニズムにより制御される。私たちは、両者の情報は鼻腔内の異なる領域から始まる経路を介して脳へ分離して伝達された後に、恐怖中枢である扁桃体の亜核である中心核のセロトニン2A受容体陽性(CeA-Htr2A+)細胞において拮抗的に統合され、その結果、先天的恐怖が後天的恐怖行動に優先されるという階層性の存在を解明した。さらに、人工匂い分子ライブラリーを用いて最適化することにより、極めて強力な先天的恐怖情動を誘発する匂い分子群であるチアゾリン類恐怖臭(Thiazoline-related fear odors: tFOs)を開発した。嗅覚刺激に対する恐怖行動は嗅覚受容体遺伝子により制御されると考えられてきた。これに対して、私たちはフォワードジェネティクススクリーニングにより恐怖情報の入力を統合制御する遺伝子としてTRPA1を同定した。空腹マウスに対して餌とtFOによる先天的恐怖刺激を同時に与えると恐怖行動が優先され摂食行動が抑制された。この効果は後天的な恐怖刺激では誘導されない。TFO刺激は後天的な恐怖刺激とは異なり、CeA-Htr2A+の神経活動を抑制させ、その結果、摂食行動が抑制されると考えられた。一方、tFO刺激は代謝や体温の低下を含む多様な抑制的生理応答を誘導することは判明した。先天的恐怖刺激は危機応答性の代謝抑制モード誘導することで、摂食行動の抑制と生存を両立させると推定された。CeA-Htr2A+細胞の人為的な不活性化は、tFOが誘導する先天的恐怖行動を亢進するが、生理応答に関しては明確な影響を与えなかった。一方で、Trpa1遺伝子のノックアウトマウスでは恐怖行動に加え生理応答も抑制された。このことは感覚神経で統一的に入力された恐怖情報が扁桃体に至る以前の段階で複数のサブシステムにより分離して処理される可能性を示唆する。

2 0 0 0 OA トランスジェニック蚊を用いたマラリア原虫-唾液腺の相互作用の解明

2 0 0 0 OA 作業療法疾患別ガイドライン ─パーキンソン病─

- 著者

- 小野 かおり 髙見 美貴

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.5, pp.513-521, 2022-10-15 (Released:2022-10-15)

- 参考文献数

- 66

パーキンソン病は,脳内の神経細胞の変性によって振戦,筋強剛,運動緩慢等の運動症状だけでなく自律神経症状,精神・認知症状等の非運動症状も合併する全身性疾患であり,超高齢社会に突入した本邦において患者数は増加傾向にあるといわれている1).

2 0 0 0 OA リスク認知の構造とその国際比較

- 著者

- 木下 冨雄

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.6, pp.356-363, 2002-12-15 (Released:2017-01-31)

- 被引用文献数

- 8

本論文では,まず客観的リスクの定義について複数の立場を紹介したのち,客観的リスクと主観的リスク(リスク認知〉の違いについて言及した.次いでリスク認知を構成する主要な3成分について述べ,さらにリスク認知にかかわる要因として,入びとの性格,感情,価値観,態度,知識水準,職業的立場,デモグラフィック特性などといった個人側にある要因,大規模災害の経験,社会・文化・歴史的特性など環境側にある要因,それに対象の性質や事故特性といったリスク対象側の要因の働きを説明した.またリスクの受容水準が,タテマエ的にはゼロリスクを主張されながら,実際には10-5から10-6 程度であることを明らかにした.最後に,文化的要因の一つとして,リスク認知が国によってどのように異なるかを,国際比較データをもとにして解説した.

- 著者

- Miyuki Yanagi

- 出版者

- Resources Economics Research Board

- 雑誌

- Geographical Research Bulletin (ISSN:27581446)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.2-13, 2022-06-23 (Released:2022-06-23)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 4

The innovation of tourism resources is an important way to promote the development of the tourism economy. The rapid development of Japan’s tourism economy is inseparable from its unique concept of innovative development of tourism resources. Based on the case study of Japan’s tourism resources development model, this paper classifies Japan’s tourism resources innovation into seven types: (1) Tourism Resources Re-packaging Type, (2) Excavation and Reconstruction of Historical Culture Type, (3) Characteristic Resource-driven Type, (4) Cultural Creativity Type, (5) Transformation Value Reconstruction Type, (6) Characteristic Block Development Type, and (7) Theme Park Development Type. These innovative types of tourism resources reflect the recognition of tourism resources with the times, construct a development model that can fully cohere the local historical and cultural heritage and physical and geographical characteristics, and present the situation of coordinated development of the region.

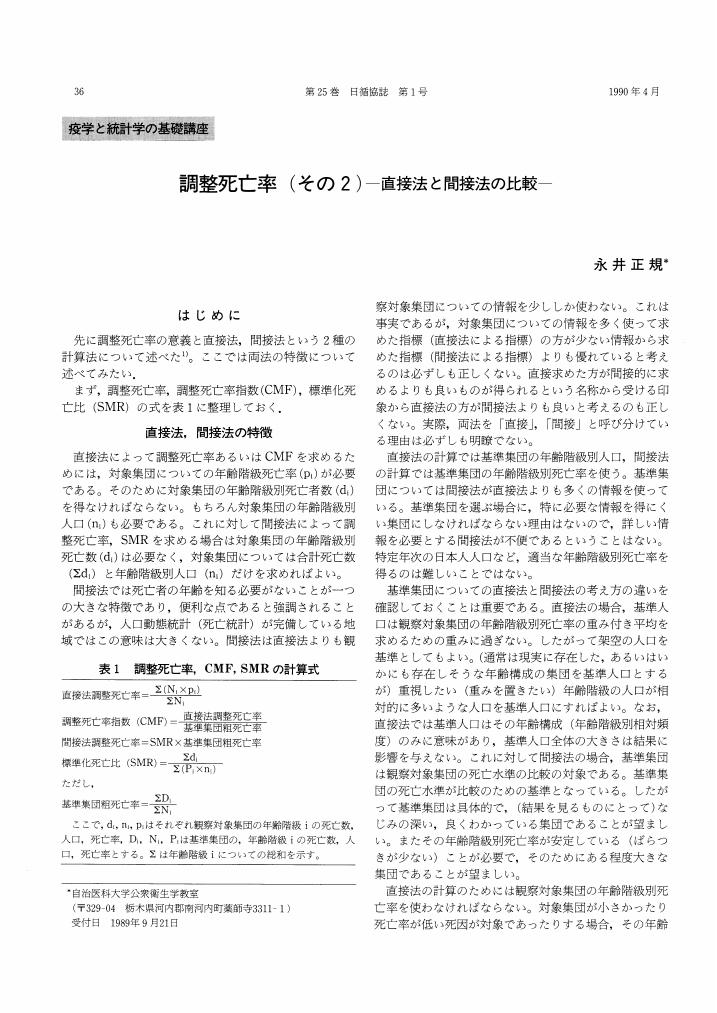

2 0 0 0 OA 調整死亡率 (その2) -直接法と間接法の比較-

- 著者

- 永井 正規

- 出版者

- 社団法人 日本循環器管理研究協議会

- 雑誌

- 日本循環器管理研究協議会雑誌 (ISSN:09147284)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.36-37, 1990-04-30 (Released:2009-10-15)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA 電解質異常を伴う急性期重症患者に対応するCHDFの置換液の調製

- 著者

- 巽 博臣 升田 好樹 今泉 均 千原 伸也 澤田 理加 中野 皓太 山本 恭輔 菅原 康介 吉田 真一郎 後藤 京子 髙橋 科那子 山蔭 道明

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本急性血液浄化学会

- 雑誌

- 日本急性血液浄化学会雑誌 (ISSN:21851085)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.17-22, 2013-06-01 (Released:2022-09-16)

- 参考文献数

- 13

電解質異常の補正・治療を目的とした持続的血液濾過透析(CHDF)の透析液/補充液/置換液(以下,置換液)の調製について概説した。市販の置換液にはナトリウム(Na)140mEq/L,カリウム(K)2mEq/L,イオン化カルシウム(Ca)2.5mEq/Lが含有されている。高Na血症の場合,市販の置換液によるCHDFでは急激に補正されて脳浮腫を発症する危険があるため,血中Na濃度より低く正常値(140mEq/L)より高い,相対的低Na濃度の置換液を用いる。市販の置換液中にはイオン化Caが高濃度で含まれているため,高Ca血症をCHDFで治療する場合にはCaフリーの置換液を用いる必要がある。一方,高K血症で循環動態が不安定な場合,Kフリーの置換液を使用しCHDFで補正する。CHDFでは電解質など中分子量以下の有用物質も除去されるため,長期間または大量の置換液によるCHDF施行時には無機リンやマグネシウムなどの電解質のモニタリングも重要である。

2 0 0 0 OA 脂質の消化・吸収

- 著者

- 菅野 道廣

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.10, pp.687-694, 1980-10-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 13

- 著者

- 唐沢 重考 鈴木 武 南葉 錬志郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.74-75, 2022-06-25 (Released:2022-06-29)

- 参考文献数

- 3

2 0 0 0 OA 誤嚥防止術:喉頭気管分離術(気管弁法の改良と展望)

- 著者

- 安岡 義人 紫野 正人 二宮 洋 近松 一朗

- 出版者

- 日本小児耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.268-273, 2016 (Released:2017-03-23)

- 参考文献数

- 13

小児の反復する難治性嚥下性肺炎予防のための誤嚥防止術には種々の術式がある。喉頭気管分離術は気管食道吻合術と共に,小児の誤嚥防止術として最も広く普及し施行されている術式である。筆者らは気管を切断せず,気管前壁のU字気管弁を後方に折り曲げ気管後壁と側壁に縫合して気管閉鎖する喉頭気管分離術(気管弁法)を開発し施行している。 気管弁法は低侵襲で簡便なため本人・家族が受け入れやすく,術後の管理が容易で気管孔が安定しているなどの利点がある。今回,気管弁法の術式の改良を行い,小児,成人,気管切開後にも適応を拡大し,喉頭気管瘻や気管腕頭動脈瘻のリスクも軽減させることのできる応用範囲の広い術式とした。さらに,誤嚥防止術の枠を超え,嚥下機能改善や,食道–喉頭シャントにより声帯発声が展望できる術式を目指している。

2 0 0 0 OA 5ポートレジスタファイルを用いたVLIW型計算機KIDOCH

- 著者

- 安倍 正人 城戸 健一

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告計算機アーキテクチャ(ARC)

- 巻号頁・発行日

- vol.1991, no.64(1991-ARC-089), pp.75-80, 1991-07-19

現状のVLIW型の計算機の問題として、入力データのポート数が1つしか無いことがあげられる。すなわち、たとえ演算器が複数あってもほとんどの計算において実際に動作する演算器は1つだけということになり、パフォーマンスが良くない。そこで、我々は複数のデータキャッシュをサポートするVLIW型計算機KIDOCHを開発中である。具体的には2つのデータキャッシュをサポートし、さらに5ポートレジスタファイルを用いてキャッシュ間のコヒーレンスも保つようにしている。また、この5ポートレジスタファイルはMMUのTLBおよび汎用のレジスタファイルとしても効果的に用いられている。さらに、これらの機能を有効に使うためのCコンパイラについても特にループ展開について詳しく述べている。

2 0 0 0 OA トリックスター試論(1) ― 影の統合におけるトリックスター元型の役割 ―

- 著者

- 葉山 大地

- 雑誌

- 中央学院大学人間・自然論叢 = The Bulletin of Chuo-Gakuin University : man & nature (ISSN:13409506)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.289-311, 2021-03-01