574 0 0 0 OA 月経周期に一致した発熱を契機に発見された家族性地中海熱の1例

- 著者

- 佐藤 洋志 角 浩史 佐藤 ルブナ 田中 めぐみ 西脇 農真 鶴田 信慈 原岡 ひとみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.1, pp.149-151, 2014-01-10 (Released:2015-01-10)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

症例は56歳,女性.20歳頃月経時に発熱と腹痛が生じ,その後月経周期に一致して症状を繰り返すため近医で精査するも異常所見を認めなかった.症状は月経終了後無治療で自然軽快していた.父親にも同様の症状が出現していたことから,遺伝性自己炎症性疾患を疑い遺伝子検査を施行したところ,MEFV遺伝子変異を認めたため家族性地中海熱(Familial Mediterranean fever:FMF)と診断した.コルヒチン投与後症状は消失し,現在までアミロイドーシスの発症も認めていない.

16 0 0 0 OA 入試広報としての学部名称を考える : 高校生はどう捉えたか

- 著者

- 佐藤 洋之 倉元 直樹

- 出版者

- 東北大学

- 雑誌

- 教育情報学研究 (ISSN:13481983)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.25-33, 2006-03

大学のユニバーサル化に伴い,大学入学者選抜は受験者の「選抜」から志願者の「募集」へと大きく比重を移している.名称の工夫によるイメージ戦略もその一環と言えよう.本研究では「学部」を単位として高校生が大学に抱くイメージを調査した.対応分析によって19のイメージ語と81の実在の学部名の布置を2次元で描いたところ,総じて伝統的な名称の学部のイメージが良く,新奇な学部名称は総じて芳しく受け取られていない傾向が見られた.

12 0 0 0 OA 福島県の帰還困難区域内でみられる牛の皮膚多発性白斑の病態解明

- 著者

- 佐々木 淳 岡田 啓司 佐藤 至 佐藤 洋 千田 広幸 大谷 久美子 池田 光秀 池田 美喜子 山本 幸男 渡部 典一

- 出版者

- 岩手大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2014-04-01

東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故から1年が経過した頃より、福島県の帰還困難区域内で飼育・維持されている黒毛和牛の皮膚に白斑がみられはじめ、放射線被ばくの影響が懸念されたことから、その原因究明のため調査・研究を行った。白斑は頭頚部、体幹部、四肢などほぼ全身で認められた。白斑の大きさは直径1cm程度であり、白斑部では被毛の白色化とともに皮膚が肌色に退色しているものもみられた。皮膚生検による組織学的検索では、病変部に一致してメラニン色素の減少・消失とメラノサイトの減数が認められた。本研究結果より本病変は尋常性白斑と診断され、原因はメラノサイトの減少と活性低下の可能性が示唆された。

10 0 0 0 OA 運動連鎖とエビデンス

- 著者

- 佐藤 洋一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.17-25, 2011 (Released:2011-02-17)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2

「運動連鎖」と訳される2つの言葉,“kinetic chain”と“kinematic chain”のそれぞれを取り上げて,その概観を眺めた。“kinetic chain”に関しては,Open Kinetic Chain(OKC)とClosed Kinetic Chain(CKC)の2つのタイプに関する定義の歴史的流れを追いつつ,CKCの有利性についての文献的なレビューをした。“kinematic chain”に関しては,経験的に使われていたこの意味での「運動連鎖」に関する数本の論文を紹介しつつ,一概には経験と実験結果では一致していないことを説明した。

10 0 0 0 OA [13] 写真撮影地点同定方法一般化の試み:占領期のパーソナル写真を事例として

- 著者

- 佐藤 洋一 衣川 太一

- 出版者

- デジタルアーカイブ学会

- 雑誌

- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.s1, pp.s9-s12, 2021 (Released:2021-04-20)

- 参考文献数

- 7

占領期のパーソナル写真は、アメリカ人など外国人が撮影された写真がデジタルアーカイブとして紹介されているが、撮影場所などの明確なキャプションがないものが大半である。また戦災による被災箇所を写した都市部の写真も一定数存在し、都市史的にも貴重だが、撮影地点が同定されず、写真史料としての限界を作っている。こうした限界を打開する方法はないか。本稿では占領期のパーソナル写真を事例として、写真撮影地点の同定作業を進めるための一般的な方法的枠組みを提示することを試みる。

9 0 0 0 OA 乳牛の子宮捻転用手整復における押し込み保持法の検討

- 著者

- 向井 周平 河﨑 公 佐藤 あかね 佐藤 洋平 加藤 肇 村上 高志

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.1, pp.e5-e10, 2023 (Released:2023-01-31)

- 参考文献数

- 13

子宮広間膜により腹壁背部から吊り下げられている牛の子宮には,捻転が生じても正常な位置へ戻る力が働いている.押し込み保持法は,その元に戻る力を引き出すように,子宮を押し込み続けて子宮捻転を整復するという新しい概念に基づく用手整復方法である.本法では,① 回転ではなく押し込む力を加えること ② 押し込み続けること ③ 胎子ではなく子宮に力を加えることの3点が重要となる.本法の適応は,分娩時に発症し産道に手を挿入可能な症例であり,整復開始時に胎子を産道から触知できない症例も含まれた.未破水の症例では人工破水を行う必要はなかった.6年間で子宮捻転の35例に本法を適応し,27例の整復に成功し胎子生存率は70%であった.本法は,従来法と比べ,短時間で省力的に整復でき,適応症例の範囲も広く,子宮捻転の用手整復率向上に寄与すると考えられる.

9 0 0 0 OA 東京都の「建物疎開地区図」と「帝都疎開事業一般図」について

- 著者

- 石榑 督和 佐藤 洋一

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.70, pp.1557-1562, 2022-10-20 (Released:2022-10-20)

- 参考文献数

- 8

This paper outlines the “Teito-sokai-jigyo-ippanzu” (General Map of the Tokyo Metropolitan Government’s Building Evacuation Project), which shows the entirety of the Tokyo Metropolitan Government’s building evacuation project from the first to the fourth phases, and the “Tatemono-sokai-chikuzu” (Building Evacuation District Maps), which shows the project for each ward. Both maps were published in May 1944 by the Building Evacuation Division of the Tokyo Metropolitan Government’s Defense Bureau, and show a total of 357 evacuated areas.

8 0 0 0 OA 日本のイネの伝播経路

- 著者

- 佐藤 洋一郎

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.10, pp.732-738, 1992-10-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

最近, 縄文時代遺跡の発掘により日本へのイネの伝来がこれまで定説とされていた年代よりももっと古いことがわかってきた。それにしてもイネはどこからきたのか米に携わるものにとって永年の疑問である。著者は, これまでの一元説に対し, 遺伝学の立場から検証し, 南北二元説という新しい考えを発表している。

8 0 0 0 OA 化学的環境は子どもの発達にどのような影響をおよぼすのか

- 著者

- 佐藤 洋

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.4, pp.4_40-4_45, 2010-04-01 (Released:2010-10-18)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- 佐藤 洋子

- 出版者

- 日本労働社会学会

- 雑誌

- 労働社会学研究 (ISSN:13457357)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.23-42, 2020 (Released:2021-02-10)

- 参考文献数

- 15

Through a case study of Company X, a retailer, this paper clarifies reasons why women do not want to become managers in companies promoting women’s active workplace participation. In recent years, Company X has set the target for increasing the proportion of women in managerial positions to 20% and is working to do so. Specifically, Company X is targeting single women in their thirties, and these women are promoted to managerial positions before giving birth and after raising children. In this case study, however, few single women chief at Company X are interested in becoming a manager. In “promotion of women’s participation” Company X expects to increase the number of “women in management who marry and raise children.” This contradicts the working style of the single woman chief, however. For one thing, Company X’s managers are transferred every one or two years, and they work long hours, day and night. At the same time, Company X is reducing the location-specific employee system chosen by many married women. These circumstances not only make it more difficult for a single woman chief to marry, but also for women who are raising children to continue working as regular employees-never mind taking demanding managerial positions. Company X’s “active participation of women” aligns with Japan’s policy of promoting women’s active workplace participation, that is, emphasizing “bearing and raising children” and “promotion of women to managerial positions.” Resolving contradictions in Company X requires fundamentally changing the government’s policy on women’s workplace participation. However, if companies try to overcome this problem at the corporate level, they should assume a variety of woman managers.

7 0 0 0 小児看護におけるリスクマネージメントの検討

1.小児入院施設の安全対策:(承諾が得られた小児入院3施設安全管理マニュアル、施設設備の検討)1)事故発生状況:調査前年度の病院別事故発生状況は、転落事故が23件、転倒事故3件であったが、その他の事故はなかった。2)3病院いずれも事故防止のための入院時資料を作成していたが、保護者を対象とするものが多く、小児を対象とする資料は、ビデオ・写真など、視覚的理解を促すものであった。3)3病院いずれも事故防止目的で環境整備(点滴、ベッド柵に関する安全使用表示。点滴スタンド脚の5脚化等、用具の工夫。クッションフロア・プレイルーム等環境の工夫)を実施していた。4)事故防止のために、B病院は7歳以上の患者を対象とする転倒・転落予測ツールを使用していた。2.入院患児の保護者の意識(質問紙回収率88.3%):1)保護者が入院中起こりやすいと考えている事故は、1位転落、2位転倒、3位打撲・外傷であった。2)事故防止実施上の責任を保護者と回答した者は、91.5%であった。保護者が看護師に期待する事故防止策は「環境整備を徹底してほしい」60.4%、「子供の行動を注意して観察してほしい」10.4%であった。以上のように、小児入院環境下では事故(転倒・転落、誤飲や窒息・打撲や外傷・火傷等)防止をするためのさまざま対策がとられていた。しかし、小児入院施設としての統一的な安全基準はなく、施設の工夫に任されていることが明らかになった。また、保護者は事故防止の責任を保護者にあると認識していた。保護者が、看護師に求める事故防止対策は、入院環境の整備が多いことが示された。このようなところから、看護師は、小児の病状を観察し、安全な環境を整備することが必要であり、安全基準の策定、保護者ならびに小児に対する教育等、具体的な事故防止の支援を進めることが今後の課題と考える。

- 著者

- 和佐野 喜久生 湯 陵崋 劉 軍 王 象坤 陳 文華 何 介均 蘇 哲 厳 文明 寺沢 薫 菅谷 文則 高倉 洋彰 白木原 和美 樋口 隆康 藤原 宏志 佐藤 洋一郎 森島 啓子 楊 陸建 湯 聖祥 湯 陵華 おろ 江石 中村 郁朗

- 出版者

- 佐賀大学

- 雑誌

- 国際学術研究

- 巻号頁・発行日

- 1992

本学術調査は農学及び考古学の異なる専門分野から、東アジアの栽培稲の起源に関する遺伝・育種学的研究および中国の古代稲作農耕文化の発祥・変遷・伝播についての中国での現地調査、考古遺物・文献・資料の収集とその研究解析、現地専門家との討論を行うことであった。これまでの3回の海外調査によって、多くの研究成果を得ることができた。研究代表者の和佐野がこれまでに行った古代稲に関する調査は、中国の長江のほぼ全流域、黄河の中下流域、山東半島、遼東半島および海南島の中国全土にわたるものとなった。また、調査・測定した古代稲の実時代は、新石器時代の紀元前5,000年から前漢時代までの約5,000年の長期間に及び、その遺跡数も18カ所になった。稲粒の粒大測定は、大量にあるものからは約100粒を任意抽出し、それ以下のものは全粒を接写写真撮影によって行った。また、中国古代稲の特性を比較・検討するために、韓国の2カ所および日本の14カ所の古代遺跡の炭化米の調査も並行して行った。以上の調査結果に基づいて、次のような結論を得ることができた。(1)紀元前5,000年ころの気温は現在より2度は高かったこと、および北緯30度周辺に位置する城背渓および彭頭山遺跡文化(紀元前6,000-7,000年)の陶器片および焼土中に多くの籾・籾殻・稲わらの混入が発見されたことから、紀元前6,000-7,000年頃には北緯30度付近に稲(野生か栽培されたものかは分からない)が多く生育していたと考えられる。彭頭山遺跡の籾粒は6ミリ前後のやや短粒であった。(2)古代稲粒の大きさ・形の変異の状況および稲作遺跡の時代的新旧の分布状態から、東アジアの稲作は、長江の下流域・杭州湾に面した河姆渡および羅家角両遺跡を中心とした江南地方に、紀元前5,000年以上溯る新石器時代に始まったと考えられる。(3)長江の中流域には、紀元前6,000-7,000年の城背渓および彭頭山遺跡から稲粒が発見されているが、稲作農耕の存在を証拠づけるものがまだ発見されていないこと、河姆渡および羅家角両遺跡と同時代の紀元前5,000年頃の稲作遺跡が存在しないこと、中流域に分布する多くの遺跡が紀元前3,000-4,000年のものであること、などから、稲作は下流域から伝播したものと考えられる。(4)長江の最上流域の雲南省の稲作遺跡は紀元前1,000-2,000年の新しいものであり、稲粒も粒が揃った極端な短円粒であること、さらには、雲南省の最古の稲作遺跡である白羊村遺跡の紀元前2,000年頃には、黄河流域からの民族移動の歴史があること、などから、稲作のアッサム・雲南起源説は考えられない。アッサム・雲南地域は、周辺地域から民族移動に伴って生じた稲品種の吹きだまり(遺伝変異の集積地)の可能性が強いことを提唱した。(5)黄河の中下流域の前漢時代の古代稲は、長大粒で日本の現在の栽培稲とは明らかに異なるものであったが、淮河流域の西周時代の焦荘遺跡の炭化米は、九州の弥生中期の筑後川流域のものによく類似した。(6)山東半島の楊家圏遺跡(紀元前2,300年)の焼土中の籾粒は日本の在来の稲品種によく類似したが、遼東半島の大嘴子遺跡の炭化米は短狭粒で、韓国の松菊里遺跡(紀元前500年)、あるいは日本の北部九州の古代稲粒のいずれとも異なるものであった。このことから、稲作が朝鮮半島の北から内陸を南下したとは考えられない。(7)山東半島の楊家圏遺跡、松菊里遺跡(紀元前500年)、および日本の北部九州最古の稲作遺跡・菜畑遺跡のやや小粒の古代稲粒は、浙江省呉興県の銭山漾遺跡の炭化米粒の中に類似するものがかなり見られた。このことは、日本への最初の稲作渡来が江南地方から中国大陸の黄海沿岸に沿って北上し、山東半島から韓国の西海岸を南下しながら北部九州に上陸した可能性を示すものである。森島、湯および王は、雲南省と海南島の野生稲の現地調査を行い、中国の野生稲の実態を明らかにした。佐藤は河姆渡遺跡の古代稲の電子顕微鏡写真撮影によって、同遺跡の稲が野生稲の特徴である芒の突起を有すること、さらに小穂の小枝梗の離層が発達していることを確認した。藤原と湯は、江蘇省青浦県の草鞋山遺跡(紀元前3,400年)周辺を発掘し、当時の水田遺構の確認および稲のプラントオパール分析を行い、当時の稲作の実態を明らかにした。樋口、白木原、高倉、菅谷および寺沢は、それぞれの専門から研究を行い、現在報告書の成作を完了した。厳、蘇、陳、何および劉は、新石器時代の稲作文化および古代民族移動に関する報告書を作成した。

6 0 0 0 OA [A32] 写真の里帰り:米国所在の戦後日本の写真を地域へ還元するプロセスとその課題

- 著者

- 佐藤 洋一

- 出版者

- デジタルアーカイブ学会

- 雑誌

- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.120-123, 2020 (Released:2020-04-25)

- 参考文献数

- 12

本稿では、まず占領期に日本で撮影され、米国に所在する写真史料の全般的状況を現地調査に基づいて整理した。写真素材をオフィシャル写真、パーソナル写真、プレス写真の3つに、還元する主体を公的機関、研究者・コミュニティ、出版社等営利団体の3つに区分した上で、還元のあり方を分類した。さらに今後の還元の方向として、①公開度を高める、②コレクションを横断する、③地域に戻すという3つを提示した。具体的には、①研究者が保持しているオフィシャル写真を共有すること、②研究コミュニティが研究ツールとしている複数のパーソナル写真を共有すること、③撮影された場所や地点に写真を持ち込み、写真を囲む場を作ることを提示した。

5 0 0 0 OA 同性愛者・両性愛者の抑うつ・不安を高める媒介モデルの検証

- 著者

- 佐藤 洋輔 沢宮 容子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.89.17018, (Released:2018-08-10)

- 参考文献数

- 51

- 被引用文献数

- 1

This study examined the associations between sexual orientation, interpersonal factors, response styles, and mental health. A total of 1,330 graduate and undergraduate students—205 LGBs (lesbians, gays, and bisexuals) and 1,125 heterosexuals—completed a questionnaire on the topics of interpersonal stress, social support, two types of response styles (rumination and problem-solving), depression, and anxiety. The analysis of variance results indicated that LGB respondents reported more rumination and interpersonal stress and less social support than heterosexual respondents. Moreover, path and mediation analyses revealed that sexual orientation can increase depression and anxiety through interpersonal factors that promote rumination or inhibit problem-solving. These results suggest that LGB youth experience greater stress in interpersonal relationships, and this stress promotes maladaptive response styles that can exacerbate mental health.

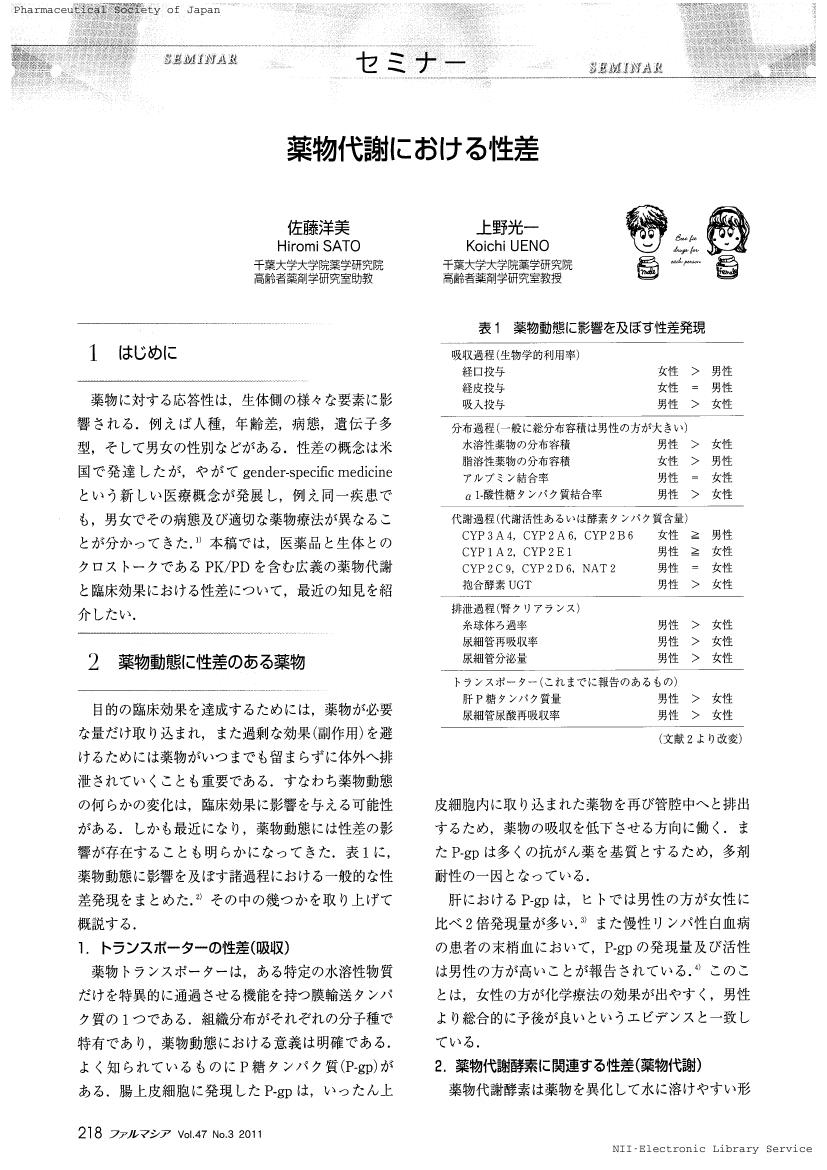

5 0 0 0 OA 薬物代謝における性差

- 著者

- 佐藤 洋美 上野 光一

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.218-222, 2011-03-01 (Released:2017-02-24)

- 被引用文献数

- 1

5 0 0 0 解像度制御を用いた視線誘導

- 著者

- 畑 元 小池 英樹 佐藤 洋一

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.1152-1161, 2015-04-15

本研究では,ユーザに気づかれない視線誘導を目的とした手法の提案を行う.人の視覚の特性から画像の動的な解像度制御を提案する.具体的には,誘導したい領域を高解像度,それ以外の領域を人が気づかない範囲で低解像度にすることで,高解像度領域へと視線の誘導を行う.2つの被験者実験を通して提案手法がユーザに気づかれないで視線誘導を行える可能性が示唆された.This paper proposes a method for guiding viewers' attention without being recognized by viewers. By focusing on a characteristic of human visual system, we proposes a dynamic resolution control method. In brief, our method gradually decreases the resolution of the display to the threshold at which viewers are aware of the modulation of the display,while the resolution of the region where viewers' attention should be guided is remained as in high resolution. Two subjective experiments were conducted to show that have a possibility of viewers attention can be guided without being recognized by them.

5 0 0 0 IR 地域連携協働事業の教育効果と地域貢献事業としての評価

- 著者

- 久保田 恵 井上 里加子 石井 裕 佐藤 洋一郎 横田 一正 岡野 智博 備前市役所食の人財プロジェクト

- 出版者

- 岡山県立大学保健福祉学部

- 雑誌

- 岡山県立大学保健福祉学部紀要 (ISSN:13412531)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.13-25, 2015

本研究の目的は、地域連携協働事業における学生への教育効果と地域貢献事業としての評価をすることである。岡山県立大学では自治体やNPO 等と連携したアクティブラーニングを通じて地域志向を有した専門性の高い学生の育成を目指している。本事業では、備前市において食を通じて市民の健康づくりや食育の推進、また食に関連したなりわいを通して地域の活性化やまちづくりに取り組む市民を取材し、備前市民に発掘した地元の人財を紹介する冊子を作成し、備前市の健康増進・食育の推進に寄与することを目的に実践学修を行った。学習後のレポートやアンケートから到達目標とした地域志向を高めることや基礎的学士力の向上を認識する学生が多くを占めた。また、地域貢献事業として評価するため、参加自治体の職員や取材対象の市民への調査を行った結果、市民への役立ちに加え、参加職員や取材対象者自身の仕事や活動にとっても役に立ったとのアンケート結果が得られた。 以上から、本取り組みは学生への教育目標「地域志向を高める」に沿った成果や協働自治体において本活動の貢献が認められたことから、今後の継続が期待される。The present study aimed to assess the educational effects of "collaborative projects for the promotion of regional cooperation" on students and their contribution to the community. Okayama Prefectural University implements an active-learning program(to provide opportunities for practical learning)in collaboration with local governments and NPOs to train community-oriented students with expertise The project, or practical learning program, was conducted in Bizen City to : promote the health of its citizens and activities for dietary education, interview the citizens involved in the revitalization and development of the community through food-related activities, introduce skilled and competent people to the public, and contribute to the promotion of health and dietary education in the city. According to the reports submitted by students and the results of a questionnaire conducted following the completion of the program, the majority of them became more community-oriented-a learning goal, and there was an increase in their awareness of the importance of improving basic learning skills. Furthermore, a questionnaire survey involving the staff of participating local governments and citizens interviewed was also conducted to assess the program as a community contribution project. According to the results of the questionnaire, the project was not only helpful for the citizens, but it also contributed to the work and other activities of the staff of participating local governments and citizens interviewed. The project yielded results that are consistent with the educational goal : "increasing the community-oriented minds of students", and collaborative local government positively assessed the contribution of the project. Therefore, the continuation of the project is of significance.

- 著者

- 佐藤 洋希

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.3, pp.409-421, 2023 (Released:2023-12-13)

本稿では、占領期の日本放送協会松山中央放送局管内における「ラジオの集い」の実施内容の形成過程を跡付けた。当初、同管内の「ラジオの集い」は、その「公民教育」の射程として、CIEや日本放送協会の関心事であった「政治教育」を強調していた。一方で、その後、愛媛県の社会教育課や農業改良課と結びつくことによって「考える農民」の育成にも取り組まれていった。こうした取り組みの総括的な団体として同管内では1952年に「ラジオの集い」連合会が結成されるに至ったのである。

4 0 0 0 OA メチル水銀,水銀およびセレンに関する研究動向

- 著者

- 苅田 香苗 坂本 峰至 吉田 稔 龍田 希 仲井 邦彦 岩井 美幸 岩田 豊人 前田 恵理 柳沼 梢 佐藤 洋 村田 勝敬

- 出版者

- 日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.3, pp.236-251, 2016 (Released:2016-09-30)

- 参考文献数

- 136

- 被引用文献数

- 14

More than sixty years has passed since the outbreak of Minamata disease, and high-level methylmercury contaminations now seem nonexistent in Japan. However, mercury has been continuously discharged from natural sources and industrial activities, and the health effects on children susceptible to methylmercury exposure at low levels, in addition to mercury contamination from mercury or gold mining areas in developing countries, become a worldwide concern. In this article, we provide a recent overview of epidemiological studies regarding methylmercury and mercury. The following findings were obtained. (1) Many papers on exposure assessment of methylmercury/mercury have been published since the Minamata Convention on Mercury was adopted in 2013. (2) The most crucial problem is child developmental neurotoxicity resulting from prenatal exposure to methylmercury, but its precise assessment seems to be difficult because most of such effects are neither severe nor specific. (3) Several problems raised in birth cohort studies (e.g., whether IQ deficits due to prenatal methylmercury exposure remain when the children become adults, or whether the postnatal exposure at low levels also causes such adverse effects in children) remain unsolved. (4) Concurrent exposure models of methylmercury, lead, polychlorinated biphenyls, aresenic, and organochlorine pesticides, as well as possible antagonists such as polyunsaturated fatty acids and selenium, should be considered in the study design because the exposure levels of methylmercury are extremely low in developed countries. (5) Further animal experiments and molecular biological studies, in addition to human studies, are required to clarify the mechanism of methylmercury toxicity.

4 0 0 0 OA 術前診断が困難であったmicrocystic meningiomaの1例

- 著者

- 澤田 佳奈 玉置 正史 橋本 秀子 唐鎌 淳 佐藤 洋平 原 睦也 戸根 修

- 出版者

- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス

- 雑誌

- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.62-68, 2016 (Released:2016-01-25)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

症例は65歳女性で歩行障害と認知機能障害を主訴に来院した. 単純MRIで右前頭側頭葉に腫瘍性病変を認め, 造影MRIでは, わずかに腫瘍辺縁と内部が隔壁状に造影されるのみであり, 髄膜腫に典型的な所見ではなく, また髄膜種に特徴的なdural tail signなどもみられなかった. 開頭腫瘍摘出術を施行しmicrocystic meningiomaと診断した. Microcystic meningiomaの中にはその画像所見が一般的な髄膜腫の画像所見と異なるものがあり, 術前に髄膜腫と診断できないことも多い. 本症例にみられる特徴的な造影MRI所見であるfaint reticular patternがmicrocystic meningioma術前診断の鍵となることがあり, 認知しておくべきものと考える.