- 著者

- 宇貫 亮

- 出版者

- 学習院大学

- 雑誌

- 学習院大学人文科学論集 (ISSN:09190791)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.61-68, 1998

William Makepeace Thackeray(1811-63)のThe Virginians(1857-59)におけるアメリカ先住民の描写は,基本的には「野蛮人」としてのものである。それは,当時のイギリス人たちの人種観を考えれば自然なことだが,だからといってサッカレーがアメリカ先住民をただ単に恐ろしい「野蛮人」として描いたなどと簡単に決めつけてはいけない。 The French and Indian War(1756-63)のある遠征の失敗の後フランス軍の虜となっていたGeorgeの逃亡を手伝った白人と先住民の混血の女性の存在は,彼女の野蛮さよりも,彼女に冷たくする白人の女性たちの卑しさを露にする。同様に,戦争中のイギリス軍兵士の先住民たちへの態度や,後にジョージの書いたPocahontasという劇の上演でその先住民役の衣装に大笑いするイギリス人観衆の行為なども,彼ら自身の卑しさや無知を露呈する。 さらに,皮肉にもアメリカの白人と先住民とがイギリス人によって同一視されるという問題があるが,一層皮肉なことに,アメリカの白人たちは,独立を求めて戦う際にむしろ積極的に先住民たちのイメージを利用する。だが,19世紀の人間であり『ヴァージニアンたち』執筆の前に奴隷問題に揺れるアメリカを旅行したサッカレーは,そうしたアメリカ独立の後の非白人の運命とその独立の理想のうさん臭さをよくわかっていた。 それらを念頭においてこの作品における「頭皮剥ぎ」の扱われ方を見てみると,それが単に先住民たちの野蛮さを描いているのではなく,ジョージとHarryという双子の財産相続の正当性の問題や,ひいてはフランスとイギリスの白人たちのアメリカの所有権の正当性の問題と絡んでいることが見えてくる。ジョージ救出の場面には先住民たちを無視しながら都合よく利用する白人たちの勝手さに対するサッカレーの意識を見てとれるし,さらにその「頭皮剥ぎ」が白人の出す懸賞金によって行われていることへの言及も見られる。 以上のことから,次のように言えるだろう。サッカレーは決してアメリカ先住民が白人よりも高貴であるとか劣っているとかいうふうに描いたのではなく,むしろその先住民たちの存在や行為によって,白人たちが決して先住民たちよりも高貴なわけではないことを描き出したのだ。比喩的に言えば,サッカレーは,先住民たちの存在や行為によって白人たちの「頭皮剥ぎ」をしたのである。

- 著者

- 庄司 豊

- 出版者

- 日本原価計算研究学会

- 雑誌

- 原価計算研究 (ISSN:13496530)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.63-76, 2020 (Released:2021-09-15)

- 参考文献数

- 19

本稿では,異なる意思決定環境のもとで,フィードバック及びフィードフォワードコントロール,またこれらのコントロールの併用が組織の成果にどのように影響するのかについて,環境の変動度や意思決定の相互依存性によって有効なコントロールが異なること,また,フィードバック・フィードフォワードコントロールの併用が特に有効になる状況とその理由を示した。

2 0 0 0 OA 漱石『こころ』とゲーテ『若きウェルテルの悩み』

- 著者

- 剣持 武彦

- 出版者

- 上智大学

- 雑誌

- 上智大学国文学科紀要 (ISSN:02895552)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.87-105, 1986-01-18

2 0 0 0 OA AIを活用したプログラミングを取り入れた授業が中学生のAIに対する意識に与える効果

- 著者

- 板垣 翔大 浅水 智也 佐藤 和紀 中川 哲 三井 一希 泰山 裕 安藤 明伸 堀田 龍也

- 出版者

- 一般社団法人 CIEC

- 雑誌

- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.58-63, 2021-12-01 (Released:2022-06-02)

本研究では,中学校技術・家庭科技術分野におけるAIを活用したプログラミングを取り入れた授業を実施し,生徒のAIに対する意識の変容から授業を評価した。授業は3単位時間で行い,ビジュアル言語に,AIによる画像認識を組み合わせることができるツールを用いて,身近な問題解決の活動に取り組ませた。授業前後のAIに対する意識を比較したところ,AIの進歩に対する不安の軽減やAIを活用して身近な問題を解決できる自信の高まりなどが確認された。

2 0 0 0 OA テマリシモツケ (Physocarpus) 類の褐斑病

- 著者

- 小林 享夫 佐藤 賢一

- 出版者

- 日本植物病理学会

- 雑誌

- 日本植物病理學會報 (ISSN:00319473)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.138-148, 1976-04-25

本病菌 Cercospora spiraeicola Muller et Chupp は南米グアテマラでシジミバナ (Spiraea prunifolia) 上に記載されたもので, わが国ではテマリシモツケ (Physocarpus amurensis) およびケアメリカシモツケ (P. opulifolius) の葉を侵して著しい褐斑と早期落葉をおこす。人工接種ではシモツケ科の Spiraea 属, Stephanandra 属, Sorbaria 属などには発病しない。日本産の菌は Physocarpus 属にのみ病原性を有し Stiraea 属に陰性である点で若干の疑義は残るが, シジミバナの苗木かえられないこと, シモツケ科の植物上には本種以外に形態的に一致する種がないことから, やはり Cercospora spiraeicola に包括されるものと結論した。本病菌の分生胞子は病落葉上で脱落することなしに高い発芽率を保持したまま越冬し, これが翌春5〜6月に第一次伝染源となる。冬芽における潜伏越冬の可能性はほぼ否定された。感染から発病までの潜伏期間は春の低温期で約2か月, 夏〜初秋の高温期で約1か月である。本病菌の分生胞子は25〜30Cを発芽適温とし空気湿度98%以上で良好な発芽を示し, 92〜94%でも低率ながら発芽する。培地上では分生胞子の形成は認められず, ジャガイモ, 麦芽, 斉藤氏しょう油および Waksman 氏寒天培地上で良好な発育をする。菌そうは10〜35Cの間で生育し25〜30Cを適温とする。水素イオン濃度は, 極端な酸性側を除いては, 分生胞子の発芽および菌そうの発育にほとんど影響しない。

2 0 0 0 OA 不整脈原性右室心筋症(ARVC)

- 著者

- 野上 昭彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本不整脈心電学会

- 雑誌

- 心電図 (ISSN:02851660)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.245-263, 2014 (Released:2015-07-27)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

不整脈原性右室心筋症(arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy : ARVC)は,右室の拡大と機能低下,および右室起源の心室不整脈を特徴とする心筋症である.遺伝的要因があり,心筋細胞間の接着に関与するデスモゾーム関連遺伝子や,Ca2+ハンドリング蛋白であるリアノジン受容体(RyR2)遺伝子の異常などが明らかになっている.2010年には,初期病変や保因者への診断感度を高くした新たな診断基準が示された.本疾患は若年者の突然死の原因となることもあるため,早期診断と心室不整脈および心不全に対する適切な治療が重要である.

2 0 0 0 OA 沖縄中南部方言動詞のモダリティ

- 著者

- 宮良 信詳

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.122, pp.79-113, 2002-09-25 (Released:2007-10-23)

- 参考文献数

- 17

In the present investigation, it is claimed that, in the group of dialects spoken in the central and southern parts of the Okinawan mainisland, there is a position of modality signaled by inflectional forms of verbs. The modality involves the notion of certainty, and occupies its own morphological position in the ordering of Verb Root (+ Aspect [durative]) (+Negative) (+Style [{honorific, polite}]) (+Modal) (+Tense)+Mood. Modal distinctions are made by the morpheme /+yi/ ‘to be certain, ’ conveying information about a past, event directly acquired through observation, and the other /+tee/‘to be less certain, ’conveying information about the preceding event inferred from observation at the time of the utterance. In the case of the absence of such distinctions, information about the past is taken to be through hearsay. As expected, the two modal forms neither co-occur with the first person subject in the declarative sentence nor with the second person subject in the interrogative, because neither the speaker nor the hearer can observe his/her own act. It is shown that the modal form /+yi/ neither co-occurs with the non-past tense nor with the negative, because only the past event can be subjectively observed and the negated event itself cannot be observed. However, it is argued that, if the speaker's act is in his/her dream or in the subjunctive world, it can be the object of direct observation.

2 0 0 0 OA 言葉の脳内処理機構

- 著者

- 酒井 邦嘉

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.153-164, 2005 (Released:2006-07-14)

- 参考文献数

- 13

本総説では, 人間の脳における言語処理にかかわる以下の3点の基本的問題について議論し, 言語の脳マッピング研究における最近の進歩について概説する。第1に, 文理解の神経基盤がその機能に特化していることを示す最初の実験的証拠を紹介する。具体的には, 最近われわれが発表した機能的磁気共鳴映像法 (fMRI) や経頭蓋的磁気刺激法 (TMS) の研究において, 左下前頭回 (IFG) の背側部が, 短期記憶などのような一般的な認知過程よりも文理解の統語処理に特化していることを証明した。この結果は, 左下前頭回が文法処理において本質的な役割を果たしていることを示唆しており, この領域を「文法中枢」と呼ぶ。第2に, 第2言語 (L2) 習得の初期段階において, 左下前頭回の活動増加が各個人の成績上昇と正の相関を示すことが最近明らかになった。これらの結果により, 第2言語習得が文法中枢の可塑性にもとづいていると考えられる。第3に, 外国語の文字と音声を組み合わせて新たに習得した場合に, 下側頭回後部 (PITG) を含む「文字中枢」の機能が学習途上で選択的に変わることを初めて直接的に示した。システム・ニューロサイエンスにおけるこうした現在の研究の動向は, 言語処理において大脳皮質の特定の領域が人間に特異的な機能を司ることを明らかにしつつある。

2 0 0 0 OA 安全な経鼻栄養チューブの挿入長さと条件

- 著者

- 山元 恵子 佐藤 博信

- 出版者

- 一般社団法人日本医療機器学会

- 雑誌

- 医療機器学 (ISSN:18824978)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.5, pp.459-466, 2016 (Released:2016-11-11)

- 参考文献数

- 21

It is recommended to verify the dwelling position of nasal feeding tube in the stomach by sampling gastric fluids, however, it is practically difficult to apply. We inserted a nasal feeding tube in 15 subjects, and then attempted to sample gastric fluids and confirmed the position of the tip by a X-ray examination. Measuring lengths of the tube segmented by body-landmarks (e.g., nose, gastric cardia), we verified the correlations between the body-height and the appropriate tube length to be inserted. The average ratio of the tube length from the nose to the gastric cardia against the body-height of the subjects was 0.29±0.01. The average tube length in the stomach was 103.5±9.9 mm, which was not correlated to the subjects′ body-heights. As the results, a simplified formula “Body-height (cm) × 0.3 + 10 cm” can be suggested to estimate the adequate insertion length of the tube which can sample gastric fluids. Further, to easily visualize the dwelling length of the tube in the stomach by a x-ray examination, our results might recommend non-opaque marks with 1-cm increments between the tip and 10 cm-length.

2 0 0 0 OA 連載第4回 認知運動療法の実践例

- 著者

- 内田 成男

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.36-42, 2012-02-20 (Released:2018-08-25)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 未成年者の医療

2 0 0 0 OA 特別研究「調理文化の地域性と調理科学―行事食・儀礼食―」東海・北陸支部

- 著者

- 中澤 弥子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.5, pp.381-385, 2012 (Released:2014-01-31)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 柳屋 亮 石田 喜美

- 出版者

- 全国大学国語教育学会

- 雑誌

- 国語科教育研究 : 全国大学国語教育学会大会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.142, 2022-05-28

2 0 0 0 OA 広告から見た社会と時代:男女のライフスタイルを中心に

- 著者

- 渡邊 安理沙

- 雑誌

- 東京女子大学言語文化研究 (ISSN:09187766)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.78-91, 2012-03-01

Today, there are innumerable advertisements in a wide variety of media such as television, newspapers and the Internet. Advertisements are sensitive to changes in society and in people's tastes as they have a strong impact on consumption.This article has two purposes. One is to investigate men's and women's lifestyles as reflected in phrases used in advertisements between 1955 and 2009. The other is to show the relationship between changes in lifestyles and changes in society. Five hundred advertisements related to the theme of this paper were analysed. They were taken from (1) the Annual Report on Dentsu Advertising Awards, (2) Monthly Newspaper Ads [compact edition], and (3) Copira,an Internet advertisement search site. The advertisements were divided into 11 five-year periods, and the characteristics of each of the periods was summarised. Finally, the mutual influence of the advertisements and society is considered.The results show that advertisements and society are closely related. Basic trends and people's tastes appear to be timeless, even though new lifestyles are introduced one after another. A strong women image, e.g., a career women, has also appeared in advertisements,reflecting women's advancement in society. In contrast, sweet-tempered men, who help theirwives with housework, have also appeared. Thus, advertisements clearly show the differencesin men's and women's lifestyles as well as the changes in the economy and society.

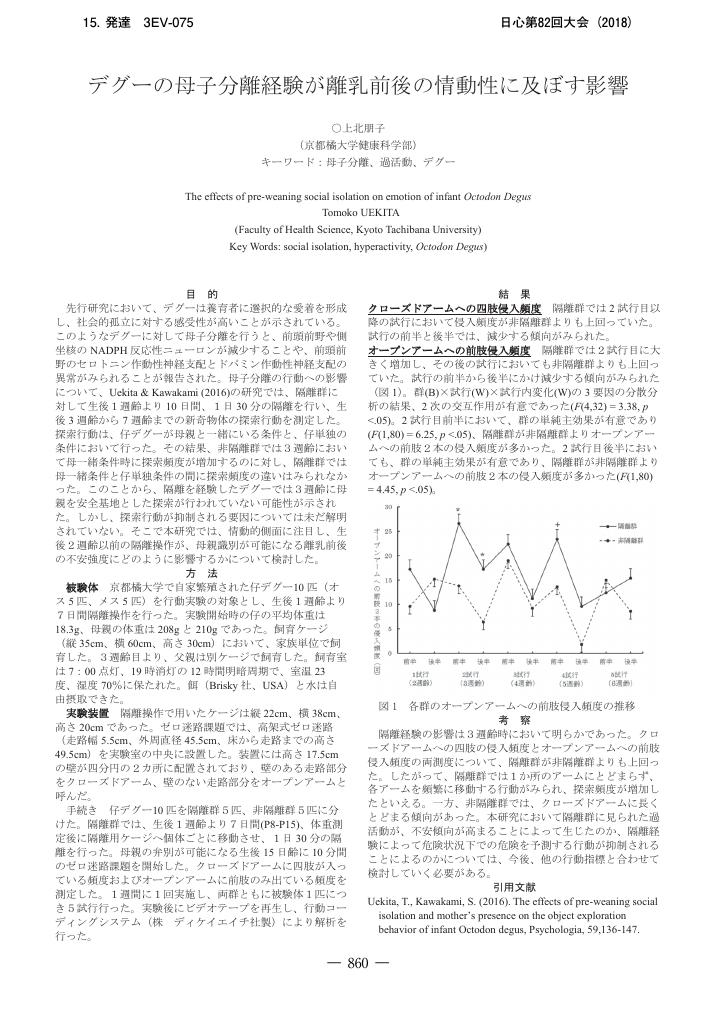

2 0 0 0 OA デグーの母子分離経験が離乳前後の情動性に及ぼす影響

- 著者

- 上北 朋子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第82回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3EV-075, 2018-09-25 (Released:2019-07-19)